第二章 干部

第一节 干部队伍

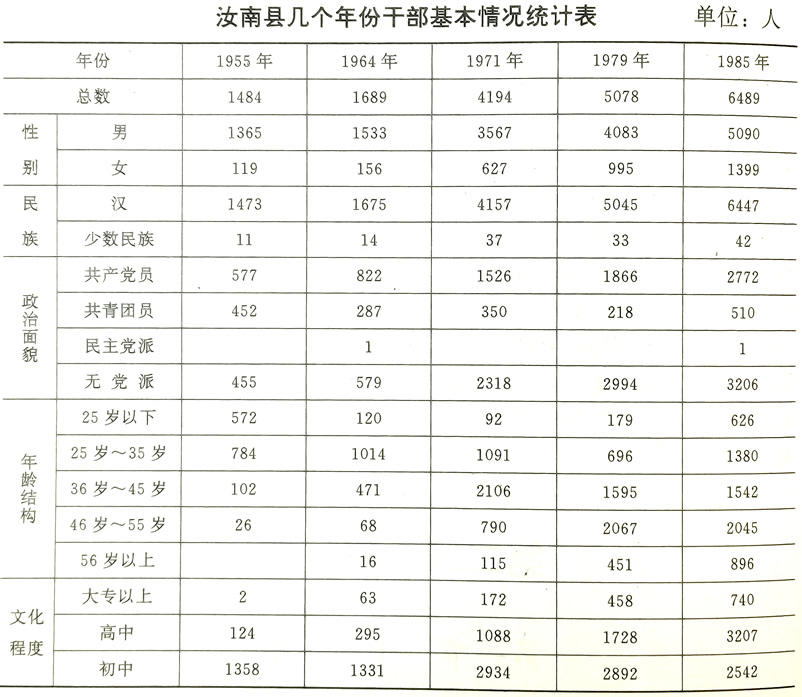

建国初期,汝南县党政各级干部共407人,除乡级组织中有少数本地干部外,大部分是从华北和其它解放区派来的干部。随着形式发展的需要,党组织采取各种形式培养867名积极分子,分配到县、区、乡当干部。1950年前后又从工人、农民中选拔一批在“土地改革”、“剿匪反霸”等运动中的先进分子,充实到基层干部队伍中。1955年,全县干部总数1484人。在年龄结构上,25岁以下的572人,占干部总数的38.5%;26岁至45岁干部886人,占59.7%;46岁以上的26人,占1.8%。在这些干部中,大专以上文化程度的有2人,占0.13%;高中(中专)文化程度的有124人,占8.36%;初中以下文化程度的有1358人,占91.51%。1955年以后,干部来源主要是大中专毕业生、解放军转业干部以及工人、农民中的青年知识分子。50年代末,精简下放一批干部,机关人员减少,1959年,全县在职干部1176人,1964年增加到1689人。

1979年,干部总数5078人,其中妇女干部995人。为实现干部队伍的革命化、知识化、年轻化、专业化,1983年,经过德智体全面考核,选拔录用干部99人。1984年,根据上级统一部署,对“以工代干”人员进行全面整顿,批准386名符合干部条件的人员,加入干部队伍。1985年,全县干部6489人,其中少数民族干部42人。

第二节 干部管理

一调配

建国初,汝南县干部调配工作主要是为恢复国民经济和建设的需要,向各条战线派遣干部,以保证各项事业的顺利进行。1952年,调入75名,调出51名。1958年,为工农业第一线抽调干部87名,为新建单位配备干部187名。1963年,调配干部295名,其中县内调整215名,县外调整80名,(调入54名、调出26名),接收大中专毕业生93名。“文化大革命”中,人事管理制度被破坏,调配工作停滞。1979年以后,人事调配工作转向以经济建设为中心,按照“专业对口、知人善用、保证重点、加强生产第一线”的原则进行调配。1980年调出108名,调入117名,接收大中专毕业生163名,援藏回乡安置51名,解决学非所用、夫妻分居干部99名,县内干部调整62名。1983年接收外地干部20人,调出干部12人,分配大中专毕业生239人。1985年,对企业下放调配权,实行跨行业之间的干部调动,由企业主管局之间自行联系。同年,干部调配工作本着“服务于改革”的原则,从外地调入技术人员6名,为解决夫妻两地分居、学非所用问题与外地联系调出干部36名,接收军队转业干部61名,接收大中专毕业生13人,为工商银行、农业银行、法院、检查院招收干部10名。

二 奖惩

1982年人事劳动局始设奖惩股。1984年奖惩、信访两股合并,称奖惩信访股,编制3人,根据《奖惩暂行规定》开展工作。1982年12月以前,干部的奖惩归上级或同级党委负责,以后建立纪律检查委员会,干部奖励仍归上级或同级党委负责,处罚则归县纪律检查委员会负责。奖励分为记功、记大功、授予奖品或奖金、升级、升职、通令嘉奖6种。惩戒分为警告、严重警告、记过、记大过、降级、撤职、开除留用察看、开除8类。1984年至1985年,给予升级奖励的有50人,其中科级干部14人,教师16人,科技人员13人,工人3人,一般干部4人。给予行政处分的51人,其中开除公职25人,开除留用17人,降级1人,记大过6人,记过2人。无论奖或惩,皆由主管部门在群众讨论评定的基础上,经调查核实,写出事实确凿的材料,上报组织部门批准后,方可办理奖惩手续。