第四章 医 疗

第一节 制 度

一 公费医疗

1952年9月,县成立公费医疗实施委员会,党政群部门及事业单位人员开始实行公费医疗制度。1953年,公疗人员范围扩大到乡干部,县享受公疗人数2681人。初,党政群部门和事业单位每人每月2万元的医疗费(相当于现在人民币2元),由卫生科和财政科共同管理。1954年,将经费交卫生科统一掌管,享受公疗的人员到指定的卫生室(所)或联合医院(所)就诊。1965年,公费医疗管理逐步走向正规。“文化大革命”期间,公疗管理制度遭到破坏。1980年12月,成立汝南县公费医疗管理委员会,下设办公室,负责检查县公费医疗、干部保健,办理公疗病人转院介绍手续等具体事宜。1985年,全县享受公疗人数达7463人,人月平均医疗费3.3元。

二 合作医疗

1958年4月,集体保健医疗制度-合作医疗在县内实行,由县成立的公费医疗实施管理委员会负责县农村合作医疗的管理。1960年,县参加合作医疗的有436878.9人,占总人口的97.3%。参加合作医疗者免费治病,基本上是全民医疗。因与当时经济基础不相适应,后相继停办。1968年,农村社员又自愿办起合作医疗,到1978年,实行合作医疗的大队有116个,占大队总数的46%。合作医疗的资金来源有4种办法,即:个人、生产队、大队三者投资;生产队、 大队二者投资;生产队公益金支付;大队公益金支付。由各大队合作医疗管理小组具体管理,管理办法不尽相同,即:在本队合作医疗站和到公社、县医疗看病所需的医药费用由合作医疗站支付;只在本队合作医疗站看病全免,每次仅收5分钱处方费,转院外出医疗费用报销30--70%;在本队合作医疗所看病费用全免,外出看病自费。合作医疗站的工作人员待遇按一般大队干部提成,解决粮款。外出进修学习,由大队解决进修费并补助部分粮款。1980年后,随着农村生产形式的改变,合作医疗逐渐停办,到1982年,县只有三桥公社李庄大队实行合作医疗。

第二节 设 备

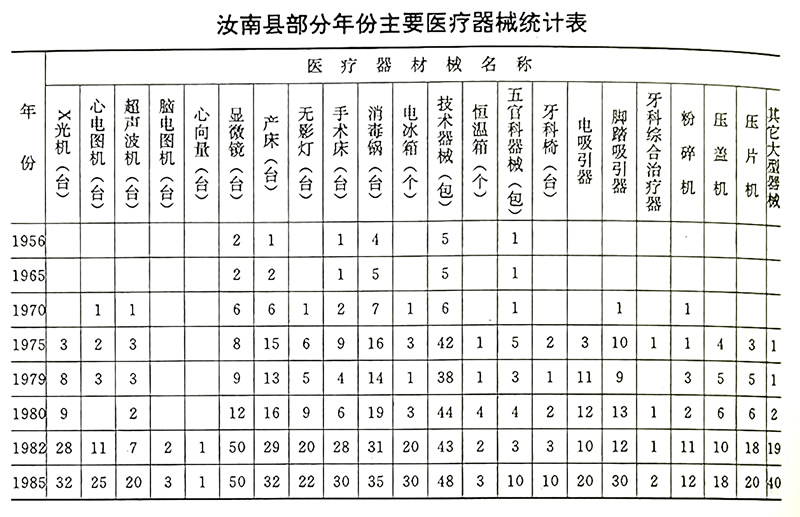

建国前,医院设施简陋,没有大型医疗设备。建国初期,县卫生院有1台显微镜,1台手摇离心机及听诊器、体温表、灌肠器等简单器械。1953年,县卫生院首次配备手术床1台,消毒锅1个。1958年,县人民医院配备100毫安X光机1台,同年,添置电冰箱、恒温箱、电动离心机等设备。60~70年代,购置电动吸引气腹机、心电图机、超声波机、综合治疗台、离心机等。80年代,相继增添洗胃机、心电示搏器、A超、B超、轻便裂隙灯、脑电图、心向量及各种骨科治疗器械和真空泵卧式灭菌制剂设备。

1956年,全县乡卫生院仅有显微镜2台。1971年,始配30毫安、50毫安X光机。80年代,县21个乡镇卫生院均配有显微镜和小型X光机,部分卫生院添置有心电图、超声波、脑血流图等大型医疗设备。

1985年,县医疗卫生机构拥有价值500元以上的大型医疗器械503件。

第三节 技 术

一 中医技术

建国前,县内西医院(所)开设不多,且药价昂贵,群众治病多采用中医中药。开设于民国8年(1919年)的吕家外科,老中医吕雨亭对无名肿毒、痛疽诸症有特殊疗法,尤其对顽症臁疮、淋巴结核的治疗更为得手。李华亭是建国初期县内较有名的中医,行医50年,擅长内科、儿科、妇科,对伤寒、温病颇有研究,用中药治疗流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、妇产科诸症及坐骨神经痛有独到之处。1964年,乙脑在县内流行,死亡率很高,经李华亭治疗的几十名患者,无一例死亡。1957年,他与人合著《验方选编》一书,后出版发行。

1953年,县卫生院设中医内科。初,能诊治内科、妇科、儿科常见病,如感冒、胃脘痛、痢疾、黄疸、小儿消化不良、麻疹、水痘及妇女月经带下等病。1985年,在对水肿、中风、偏瘫、咯血、眩晕、崩漏等疾病的治疗上取得成熟的经验,对顽固性麻疹、肾结石、肠结核的治疗也取得较好疗效。

1958年,县人民医院建中医外科。主要治疗中医外科常见病,如疖、痈、疮和外伤骨折等。1978年自制鸡骨膏,可治疗慢性腰腿痛、关节痛、肥大性脊椎炎、骨质增生、腰肌劳损等疾病。1980年后,又开展对附骨疽、瘰疠、丹毒、百花癣的治疗。

建国前,大部分中医能采用针灸疗法治病。建国后,针灸被广泛应用于临床,对常见病、多发病、疑难症的治疗都取得较好的疗效。1971年,人民医院首次对一剖腹产病人施行针刺麻醉获得成功,到1985年,施行针刺麻醉用于外科手术成功者达200余例。1972年,人民医院、城关医院建立针灸科。1982年,公疗门诊部建立针灸理疗室,开展对头、面、耳、皮内进行手针、拔火罐、艾灸、压豆疗法,并对十二指肠溃疡,慢性支气管炎,顽固性偏瘫开展穴位埋线及埋针治疗,人民医院用针灸配合治疗偏瘫治愈率达90%以上。

二 西医技术

建国前,西医技术发展缓慢。开办于清同治四年(1865年)的济世医院,能用简单的器械和西药治疗一般常见的内科、外科及眼科病,兼接生。宣统三年(1911年)李寿轩开设的福寿药房能用西药治病,“一点明”眼药膏治疗眼疾享誉省内外。民国时期的县立医院只能治疗一般的常见病,如头痛,发热等。外科仅可进行脓肿、疖肿之类小手术。建国以后,随着医疗事业的发展,技术力量的加强,西医各专业科室医疗技术水平不断提高。

(一)内科 1951年,县卫生院建立,随开设西医内科。初,医疗技术不高,仅能诊治一般疾病。1963年,技术力量有所加强,可对危重病人进行抢救,进行肾脾封闭、肝脾穿刺、心包穿刺、骨髓穿刺等。1977年,可对心血管病进行治疗。1979年,大量贫血病人住入人民医院,医院成立贫血病专题科研小组,经3个月的观察、研究,确定是服用乙胺嘧啶食盐引起的,在河南医学院吕淑芬教授的协助下写出《乙胺嘧啶食盐引起巨幼红细胞性贫血一百例临床报告》一文,发表在《中华内科》杂志上。1981年,对危重心脏病人可进行心电监护,通过心电图、心向量提高了诊断准确率和治疗效果,对消化、血液、神经内科等系统疾病的治疗取得经验。1985年,县人民医院能诊治心血管系统、消化系统、神经系统、呼吸系统、皮肤等常见病和疑难病症,并能对癌症进行初步诊断和治疗。

(二)外科 1953年,县卫生院建外科门诊。时,技术水平低,作第一例阑尾切除术因找不到阑尾而失败。1954年,开展膀胱破裂缝合、肠梗阻、睾丸鞘膜积液手术。1964年,外科技术水平有较快发展,开展胃大部切除术、胆囊切除、胆总管探查术。成功地摘除重达11.5公斤的卵巢囊肿。1976年,开展胆囊T型管引流术,胰腺囊肿切除及内引流术,巨脾切除术。1980年,开展重型脑外伤的治疗,在地区医院帮助下做数例开颅手术治疗颅内血肿,取得一定经验,对血气胸的治疗,急慢性脓胸闭合引流治疗都取得较好的疗效。1982年,首次对一位DD畏中毒病人剖腹洗胃,抢救成功。

(三)儿科 五、六十年代,县内无儿科专业人员,儿科疾病由内科诊治。1974年,人民医院设儿科。1985年,对小儿肺炎、恶急性心内膜炎、婴幼儿急性中毒、消化不良等危重病人的抢救成功率达95%以上。

(四)骨科 50年代到60年代中期,人民医院外科能治疗常见的骨科疾病,如四肢骨折托马氏架牵引固定术,布朗氏架固定牵引术,慢性骨髓炎病灶清除术,脊椎骨整复术,骨牵引石膏固定,小夹板固定等。1977年,人民医院设骨科,能较正规地对一些骨科疾病进行常规治疗及特殊处理。1979年,能正确处理四肢外伤骨折,做一些大、中型骨外手术,如闭合三翼钉内固定治疗股骨颈骨折。对多发性肋骨骨折,复杂的四肢骨折,用骨牵引加沙袋挤压等治疗,都取得较好的疗效。

(五)妇产科 1953年,卫生院建妇科门诊时,仅能做产前检查,平产接生。1962年,可处理横位、臀位难产,可行古典式剖腹产手术,并开展上、取节育环及人工流产手术。1968年,开展妇科病的手术治疗,如附件肿瘤切除,宫外孕及子宫切除术。1973年,开展大量的子宫全切术,改古典式剖腹产为子宫下段剖腹产。1979年,进行大月份引产及子宫下垂病的治疗。1985年,对妇科疾病如宫颈炎、阴道炎、宫颈糜烂病采用电烙、冲洗等方法治疗,对不孕病检查采取输卵管通气、造影,开展阴道息肉摘除术,诊断性刮宫术,对功能性子宫出血、各种流产及妇科外伤病、计划生育手术并发症的处理都取得较好疗效,对难产实施剖腹产手术,成功率达90%以上。并开展阴道前后壁修补术,曼彻斯特氏手术。

(六)五官科 1960年,人民医院建五官科,开展鼻息肉摘除术、扁桃体摘除术、上颌窦炎根治术、气管切开及白内障摘除术、睑内翻矫正术等。1974年以后,开展乳突根治、耳源性脑脓肿手术、各种鼻窦手术、咽后壁脓切开术、针拨白内障、白内障囊内囊外摘除术、斜视矫正术、眼球摘除术、泪囊摘除术、鼻泪管吻合、眶内肿瘤摘除术、唇裂修补术、下颌骨折内外固定术、颌面部肿瘤摘除术。另外,对耳源性颅内合并症的诊断处理,青光眼的早期诊断及处理,恶性肿瘤的早期诊断均有明显进展。1984~1985年,又开展快速挤切扁桃体根管治疗,拔牙再植术等。

(七)传染科 建国初,卫生院内科治疗传染病,能诊治麻疹、流脑、伤寒、痢疾、猩红热、传染性肝炎、肺结核、白喉、百日咳、乙脑、红眼病等。对传染病设固定病房。1977年建传染科。1980~1985年,对危重病人的抢救,尤其是对暴发型流脑、乙脑、肝炎重症、出血热等疾病的治疗,取得一定经验。

(八)检验科 1952年10月,卫生院建检验室,能开展血、尿、大便三大常规检查。1958年,开展总蛋白、白蛋白、球蛋白、血糖、二氧化碳结合率、总胆红质、尿三胆、脑磷脂、黄疸指数等测定,并对凡登白、麝香草酚浊度及絮状、大便潜血等进行试验。1976年,增加血液真性胆碱指酶测定、尿17-羟一17酮测定、细胞免疫、体液免疫等检验项目。1978年,人民医院建检验科,设临检、生化、细菌3室。到1985年,开展检验项目30余项、生化项目25项。