第五章 管理

第一节 计划管理

一 现金管理

1950年,中央人民政府政务院发布“关于实行国家机关现金管理决定”,县人行按规定对59个机关、团体、学校、国营企事业单位进行现金管理,1956年增加公私合营单位,1959年又扩大到手工业合作社,受管单位按季分月向银行编报货币收支计划内容,包括现金与转账两部分,不足时追补计划。1961年,加强对采购资金管理,企业交易往来,必须通过银行办理结算。

1962年,对现金管理实行转账结算,核定库存现额,单位按季分月编报收支计划,批准后按计划支出。是年,对人民公社实行现金管理。

1965年,县人委下达“关于加强现金管理的几项具体规定”,县支行要求受管单位之间200元以上的资金往来,必须通过转账,准许单位保留三至七天零星开支所需现金,建立单位领导签章制度,严格柜面支付审查。

1977年,县行进行现金大检查,对县直118个单位重新核定库存限额,一般控制在30元以下。中共十一届三中全会以来,国民经济发展迅速,市场活跃,资金周转期短,数额大。县银行加强现金管理力度,要求受管单位达到收付现金逐日记帐,日清月结,无超规定收付现金,无超规定带现金外出采购,无套取现金,无出借账户,无白条顶库,无短期挪用,无超限额保留现金的标准。到1985年多次核查现管单位库存限额,没有出现严重越规现象,保证了现金的正常运转,稳定了市场。

二 工资基金监督

1955年,工资支出纳入计划管理。1960年,县支行对所有国营企业、工业和机关团体普遍试行工资基金管理工作,分一般与标准工资、奖金和其它三个项目进行管理。1963年,全县主管单位152个,上报工资基金计划预算表,对专区分配的工资控制指标,全部落实到单位。1965年6月,实行企事业单位,向银行报送工资基金计划、工资基金使用情况统计表制度。1980年以后,县内企事业单位出现乱发,超标准发放工资奖金的现象,影响了单位的资金计划使用。1984年,县人行加强工资基金监督工作。1985年基本上制止了乱发奖金和其它不合理的工资额外支出。

第二节 会计管理

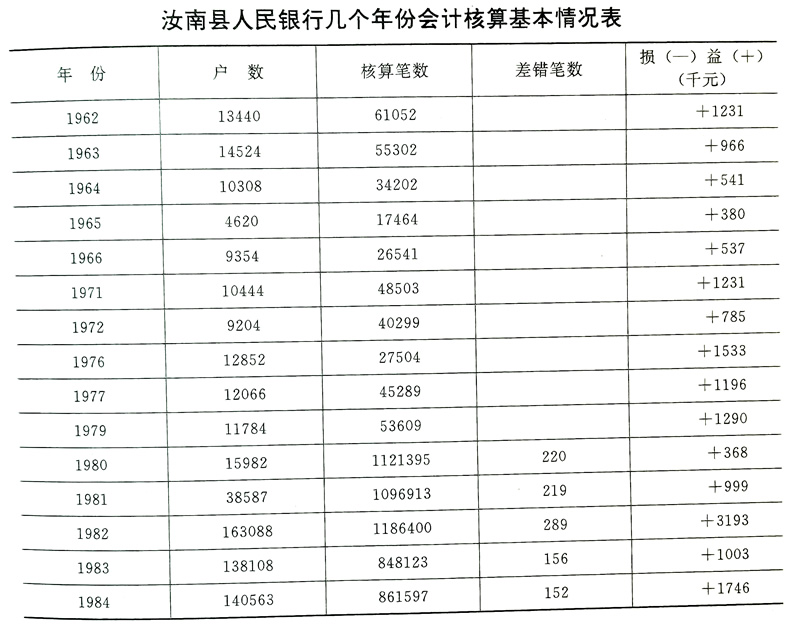

一 会计核算

1949~1953年,会计核算,基本上沿用旧银行及西式的借贷复式帐法,记帐凭证叫“传票”。分现金收入、支出和转账收入、支出4种。1954年,支行推行苏联式会计核算,采取棋盘式日记账,改单式凭证为复式凭证,取消科目、日结单,设日记表、月计表。在凭证传递上,采取先借后贷,现金收付经专柜办理登记手续,再转出纳进行收付。

1958年,在“左倾”思想影响下,银行业务规章制度被“大破大立”冲击取消,帐、表簿、凭证单等一些基本核算方法的工具也被取消,使账务产生混乱,全年发生短款62次,金额525元。

1961年,恢复和建立主要的基本制度。1966年,县人行将借贷记帐改为“现金收付记帐法”。记帐准则是现金业务,收记收、付记付;转账业务,有收必有付,收付相等。

1974年,支行要求会计核算做到帐帐、帐款、帐据、帐表、内、外帐务6相等,差错率不超过万分之三。

1982年以后,县人、农两行进一步完善会计基本制度,制订出“一分”(钱帐分管),“四双”(双人临柜,双人押运,双人管库,双人守库),“十二准则”(钱帐分管;凭证完整;科目正确;有帐有据;换人复核;当日记帐,帐折见面;当日结账,总分核对;内外账务,定期核对;现金收入先记账后付款;转款业务先付后收;他行票据收妥进账;人员变动交接清楚)的会计基本规则。

二 转账结算

建国初期,沿用旧银行的转账结算办法,异地结算方式使用电、信、票汇、押汇;同城使用支票、存折。1952年,县银行使用有支票结算、托收承付、电信划拨结算等几种。1956年至1977年,县银行使用新的结算方式,异地结算有异地托收承付、信用证、采账户、汇兑4种;同城结算有委托付款、委托收款、 计划付款、同城托承付款等6种。

1978年,县银行主要开办支票结算和付款委托结算。1982年以后,商品经济发展,各种商品贸易,经济来往较多,转账结算减少,现金结算增加。

第三节 外汇管理

侨汇业务由中国银行经营,在不设中国银行地区,可由工商银行和农业银行代为解付,经办人员接到中国银行的侨汇通知书后,随时按照侨汇四联单证书和侨汇券在侨属居住区银行解付。

汝南县华侨少,银行侨汇业务不多,到1985年,县工商银行共解付侨汇107笔,金额87949.71元,农业银行共88笔,金额23235.12元。

第四节 货币管理

民国期间,战乱和国外金融势力的侵入,货币发行和市场投放极为混乱,货币连年贬值,给广大人民的生活、财产带来极大的损害。

民国38年(1949年)3月,汝南人民银行成立,开展发行人民币、收兑地方币业务,至10月完成任务,共收回华中币43623万元,中州币13794.5万元。收兑黄金61克,白银690克,银元4859枚。

1955年2月,新人民币发行,3月县人行开展发行收兑任务,共发行新币1314.6万元,收回旧币113.01亿元。

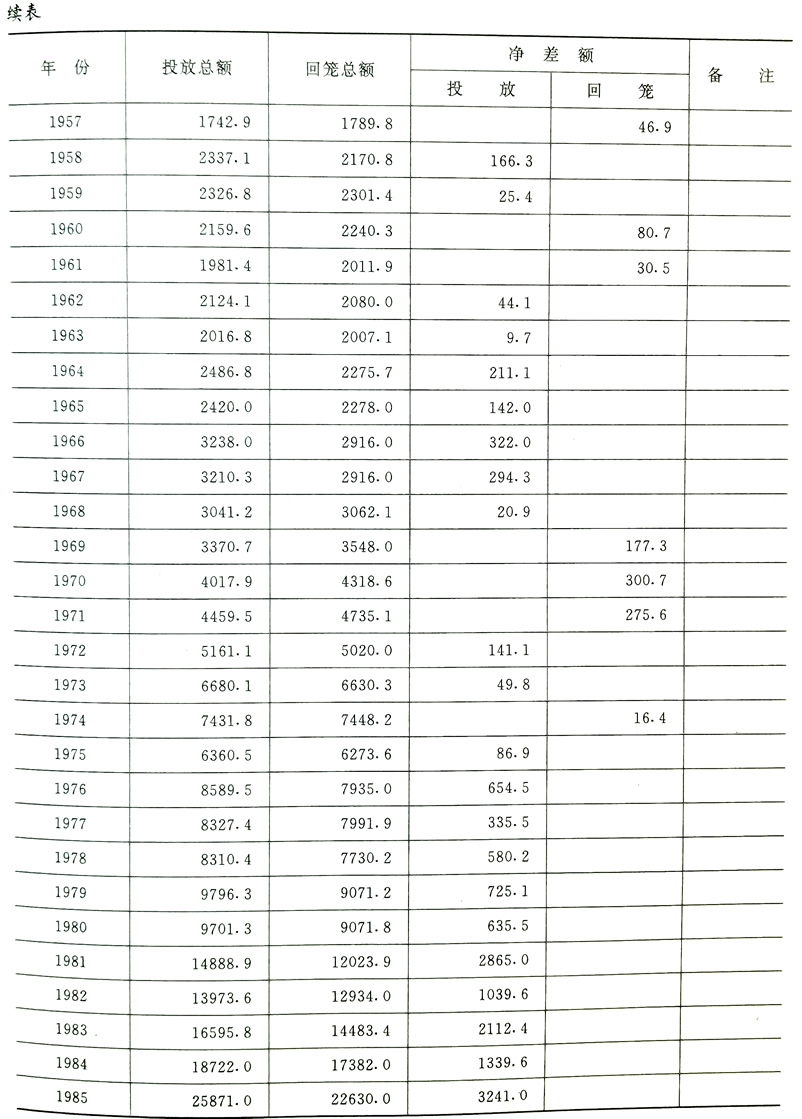

1964年4月15日,根据上级决定,开始收兑苏联承印的3元、5元、10元三种面额票券,至5月31日止,共收兑237万元。并根据“当年平衡,不增货币”的方针,有计划向市场投放货币,全年总流量为290万元,较1963年同期下降10.7%。

1965年,县人委下达“关于加强现金管理的几项具体规定”,是年现金净投入143万元,较1964年减少68万元,年末货币流通量260万元,较1968年减少12万元。

1981年4月,县政府发出“关于严格控制货币投放,大力组织货币回笼的通知”,要求各单位坚决执行信贷计划,搞好现金回笼。1982年,全年现金投放13973.6万元,比1981年减少915.3万元,现金回笼12934万元,比1981年增加910万元,市场货币流通量1039.6万元,比1981年减少1825.4万元。1983年,由于宏观控制不严,货币投放过多,全年货币流通量为1803.3万元,商品零售额全年8767万元,其比例为1:4.78。

1984年,消费基金增长失控,投放过多,市场通货膨胀势头明显,是年12月,县人行根据国务院精神,采取一系列措施,控制货币供应量,控制信贷规模,加大宏观控制力度,紧缩银根,扭转市场物价上涨局面。1985年市场货币流通趋于平稳,货币净投放3241万元。

第五节 金银管理

1949年,河南省人民政府颁布《金银管理暂行办法》,明确金银统由中国人民银行办理,不准69元,牲畜保险25851元。1982年7月1日,县拖修厂参加企业财产保险,理保费2883元,7月23日,洪水大灾,财产受损,保险公司付赔款29万元,是理保费的100多倍。1984年,自然灾害损失79起,其中企业财产险20起,机动车辆险57起,共赔偿18万元。1985年,全县发生理赔案件1564起,赔款498940元,是理保费的65.7%。