第二章 卫生单位

第一节 医疗院所

一济世医院

清同治四年(1865年),德国人安希满来汝南传教,同时行医,在北天主堂(今行政街)办第一所西医医院-济世医院。县境内开始有西医,用西药治病。民国21年(1932年),该院有医务人员10人,其中外国医生2人,中国修女8人。医院不分科室,无病房,有4间门诊室。医疗器械有听诊器、注射器、手术刀、止血钳、产包、体温表、镊子、缝合针、1架显微镜。常用药品有红汞、 碘酒、酒精、阿斯匹林、盘尼西林、六O六针、SD片及自制的“白松糖浆”等。能治疗一般常见的内、外科疾病和眼病,兼接生。1950年,教会解散,医院停办。

二 平民医院

民国21年(1932年)1月,国民党县政府于城关宝树奄巷建公立平民医院,为县公立医院之始。附设“戒烟所”,配合公安局负责全县戒烟毒工作。民国22年(1933年),改平民医院为县立医院。医院设有药房、外科、诊疗、妇产等科室。有工作人员12人,其中医生2人。备有听诊器、体温表、注射器、手术刀、产包、镊子、剪子等简单器械,有病床10张。主要为县政府、公安局等机关的公职人员诊疗,群众就医者很少。民国33年(1934年)夏,医院曾开办医科训练讲习所、卫生警察训练班、种痘讲习所。民国37年(1948年),该院停办。

三 人民医院

1951年10月,汝南县卫生院在二龙里街建立,时有平房20间,病床15张,工作人员15人,院长由县长兼任。院分防疫保健、医疗、总务3课,内设3室和3科,即挂号室、司药室、化验室和内科、外科、妇产科。

1952年4月,卫生院迁往共和东街,配有第一台显微镜,建立手术室,能做痔核小手术。1953年,迁至共和西街,同时,由科改为股,工作人员增至31人,病床增至40张,建立有门诊、妇产科、中医科。1956年,卫生院改称人民医院,取消防疫股。陆续增添人员、设备。1968年10月,与防疫站、保健站、公疗门诊部、工人诊所、卫生协会合并为汝南县人民防治医院革命委员会。1970年8月,院、站、所分设。1979年8月,又改称人民医院。1985年,医院建筑面积17082平方米,有1栋门诊楼,2栋病房楼,病床271张。工作人员313人,其中技术人员263人。设有内、儿、普外、胸脑外、泌尿外、妇产、传染、放射、检验、药剂、急诊、病理、心电图、心向量、超声波、中西医药房(库)、制剂、供应等专业科(室)。各医疗专业科(室)能对常见及少数疑难病作出较准确的诊断,并进行治疗及急救、抢救。外科可做胸腔、泌尿、脑外、胸外等难度较大的手术。备有X光机、显微镜、心电图、超声波、心向量、万能手术床等大型医疗设备。年门诊135483人次,该院已成为初具规模的县医疗技术指导中心。

四 中医院

1983年10月,县中医院建立。因无房舍,暂借卫生学校房屋23间,开始应诊。1985年,迁址于城南3里许。院设中医内科、中医外科、妇科、儿科、痔瘘科、针灸科及检验科、西医内科、超声波室、妇检室、药房(库)、收费室。有病床30张,工作人员55人,其中技术人员45人。

五 卫生防疫站

1951年,县卫生院内设防疫保健课,负责全县防疫保健工作。1956年,县卫生防疫站建立,地址在行政西街路南。有工作人员9人,其中技术人员7人。1968年5月,更名为汝南县防疫站革命委员会,10月,并入人民医院。1970年,院站分设,1979年复名为汝南县卫生防疫站。1982年,迁址于城关北门外。1985年,县卫生防疫站内设防疫、卫生、流行病、检验、地方病、结核病防治、食品卫生、宣教8个科(室)。有工作人员56人,其中技术人员47人。

六 妇幼保健所

1951~1956年,县内妇幼工作由县卫生院的防保课承担。1956年,妇幼卫生所成立,所址在共和西街,有工作人员5人,病床10张,产床1张,无其它医疗设备。1968年10月,妇幼卫生所与县人民医院合并。1970年8月恢复防疫站后,在防疫站内设妇幼组。1973年恢复妇幼保健站,1981年9月,更名为妇幼保健所。1985年,内设妇保组、儿保组、后勤组和辅助科室,有工作人员20人,其中技术人员16人,病床15张,医疗设备齐全。

七 公疗医院

1958年4月,县公费医疗门诊部建立,地址在共和东街,有工作室7间,工作人员5人。1968年10月,并入人民医院。1981年,县公费医疗门诊部恢复,1985年,改称县职工公疗医院。内设西医内科、中医内科、化验室、注射室、药房等科室,有工作人员62人,其中技术人员54人,病床18张。

八 县药品检验所

1976年12月,县药品检验所建立,因无人员、房舍,未开展工作。1979年,配专职人员3人,所长由卫生局药政股长兼任,与卫生局合署办公。1981年,从卫生局分出,开始单独办公。1985年,有工作人员8人,其中技术人员6人,设办公室、化学检验室、无菌化验室、中药检验室、标本室及动物饲养室等科室。

九 乡、镇医院

1956年,县建城关医院、留盆区卫生院、王桥中心乡卫生院、楚铺中心乡卫生院、和孝乡卫生院、马乡中心乡卫生院、殷店乡卫生院。1958年,将原乡卫生院、卫生所、部分联合诊所组成11个公社、镇卫生院。1962年,根据公社行政建制,组成14个公社卫生院。1975年,县内有18个公社、镇卫生院。1985年,全县计有21个乡、镇卫生院,有工作人员764人,其中技术人员658人, 病床654张。各乡、镇卫生院设有内科、外科、门诊、病房、防疫、保健等科室,配有X光机、显微镜、心电图、超声波、脑血流图、手术床、牙科椅、产床等医疗器械。

第二节 店堂 诊所

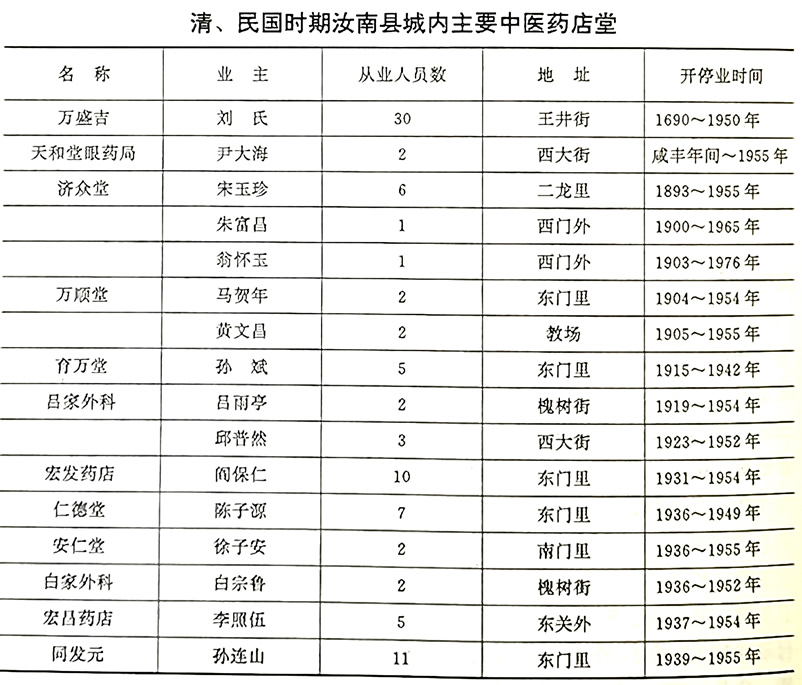

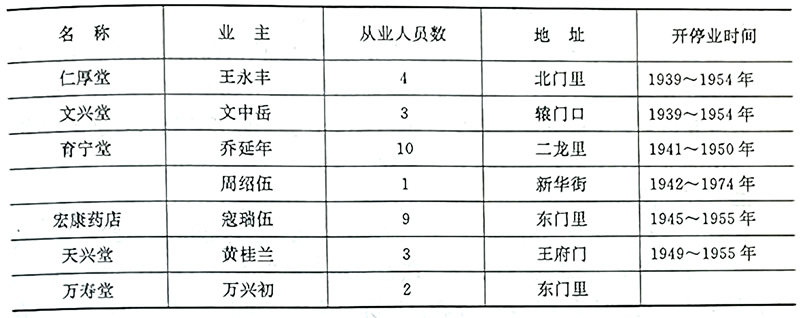

一 中西医店堂、诊所

清末、民国年间,境内中医药店堂先后发展到241家,其中城关有39家,农村202家。开业于清康熙二十九年(1690年)的刘氏万盛吉医药店是境内最早的中医药店堂,行医兼卖药,店堂设在南门里王井街,四代相传,规模较大,可制多种丸、散剂及药酒。另外,段庄、臻头河的正骨技术和吕家、白家的外科较有名气。

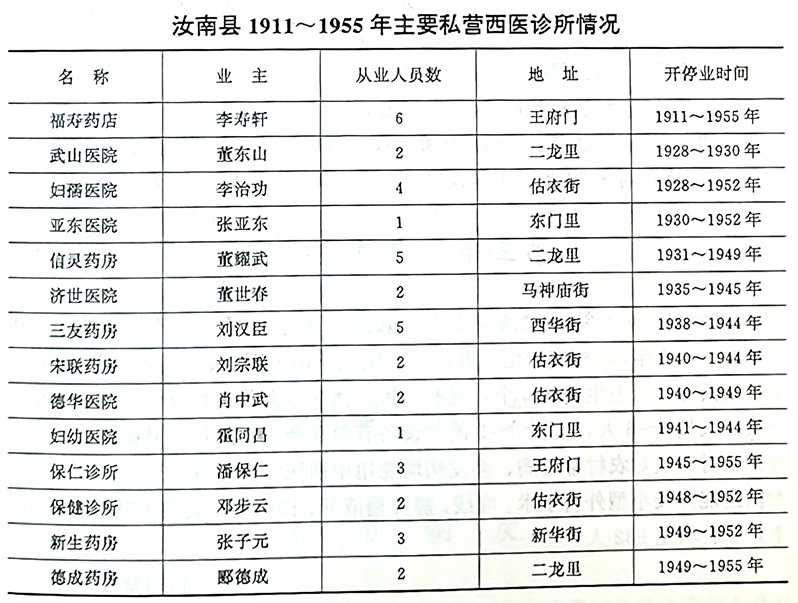

自民国1年(1912年)始,民间西医行医者逐渐增多。到民国38年(1949年),县西医诊疗所发展到14家,从业者达40多人,多集中于县城。医疗设备有摄、钳、注射器、听诊器之类。能治疗一般内科常见病和进行外科小手术(如脓疱、疖痛等)。药价昂贵,注射1支40万单位的青霉素,收小麦25公斤左右,种一颗牛痘收小麦12.5公斤。开、停业自行管理。

民国38年(1949年),县城、乡私人开业的中、西医药店堂有80多家,从医人员145人。1951年后,个体开业医生陆续参加联合诊所或卫生所。1958年人民公社化以后,个体开业者很少。1980年后,县个体开业行医者逐渐增多,1985年,县个体开业行医者124家,从业124人。

二 联合诊所

1951年,官庄建立县内第一个中、西医联合诊所。1952年,县联合诊所发展到11个,医务人员83人。1953年,联合诊所发展到41个,医务人员320人。1958年,县建立公社卫生院,部分联合诊所人员合并到卫生院。1966年,联合诊所计有67个,医务人员322人。1968年,农村联合诊所被当成资本主义尾巴被撤销,人员下放回家,财产分别交给公社、公社卫生院和大队。联合诊所是集体性质的医疗卫生机构,受县卫生行政部门和公社卫生院的双重领导,由参加人员集体兴办,实行独立核算、自负盈亏、多劳多得的办法开展医疗业务。50~60年代,联合诊所担负着农村医疗、防疫和妇幼保健的大部分工作。1980年,按照省委有关文件要求,将原联合诊所下放人员全部收回,凡能工作的安排到公社卫生院为集体卫生人员,年老者办退休手续,死亡者发给抚恤金。

三 企事业单位医院、医疗室(所)

建国后,随着经济和卫生事业的发展,一些机关、工厂、学校等企事业单位相继建立医院及医疗室(所)。1985年,有16个企事业单位建有医院或医疗室(所),计有病床30张,工作人员55人,其中技术人员45人。

第三节 合作医疗室

1968年,联合诊所撤销后,部分大队办起卫生室,另一部分大队办起合作医疗站。1980年,农村实行生产责任制,部分合作医疗站改为大队卫生室。1982年,全县有大队卫生室225个,只有三桥公社李庄大队实行合作医疗,卫生室一般有人员3~5人,房屋3~5间。设备有简易产床、产包、显微镜、听诊器等。乡村医生对农村常见病、多发病均能用中西医结合的方法进行治疗,少数大队还能开展小型外科手术、埋线、静脉输液等。1985年,县有大队卫生所404个,乡村医生982人。