第三章 工厂选介

第一节 酒 厂

汝南县酒厂位于城关东北角,北沿汝河,南接集贸市场,西靠县政府,东邻清真寺。总占地面积56519平方米,建筑面积17821平方米。

酒厂始建于1950年5月,县政府派王传贵等5名干部负责筹建汝南第一家国营企业,厂名为“地方国营信阳地区汝南酿造厂”。资产是从私营酒坊张老板(资本家)手中没收过来的,有20间旧房(其中有数间瓦房),1口老式酒锅和一些陈旧酿酒工具。于同年8月开工生产,当年产量9吨,产值9000元。以后产量逐渐增加,生产逐年发展。1956年在全省酒业会议上,被定为全省13家重点企业之一。1958年,该厂由地区管理划转为县管,更名为汝南县酒厂。

1971年,县财政投资310万元,建成年生产能力1000吨的酒精塔生产线1套,化验室1座,6吨锅炉1台,使饮料酒生产发展到机械化,产量有了大幅度增长。

1985年,该厂拥有固定资产290.5万元,流动资金448万元,曲酒泥池80个,机械总动力361千瓦,职工368人,工程技术人员3名。开发产品有“天中龙泉”(特曲)“汝南头曲”“中华特曲”“醉仙曲酒”“南海老酒”“西瓜酒”“竹叶青”等20多个品种。产品远销河北、新疆、黑龙江、湖南、湖北、广东、上海等24个省市。

第二节 机械厂

汝南机械厂始建于1950年。当年通过信阳总工会介绍,以原信阳裕民铁工厂的失业工人周树林为首,来汝南组织起11名失业工人,成立机械生产自救组。1951年9月,改建为地方国营汝南人民铁工厂,厂址在城关东门里,有职工40名,管理人员3名,厂房45间。主要生产犁铧、犁面等铁制农具,并搞一些零星维修。1955年改名为汝南县中心修配厂,后厂址迁至南门里。1958年,城关合作铁业社和县拖拉机修配站合并于该厂,改名为汝南机械制造厂。同年,国家投资60万元,在县城西1.5公里处征地100余亩,筹建新厂。新建檐高5米,跨度分别为18米、36米的几形厂房一幢,砖木结构二层职工宿舍兼办公楼一幢,全厂总建筑面积67500平方米,生产房建筑面积9670平方米。有职工282人,切削机床44台(部)。1961年,县钢铁厂并入该厂,改名为汝南县中心修配厂。从生产小件农具和零星配件,转为生产整台机械设备。开发生产的产品有面条机、鼓风机、刨床、车床、圆盘印刷机等。其中P802型圆盘印刷机受到省机械工业部门领导的重视,1963年经省、地有关部门进行产品鉴定后,被确定为合格定型产品,畅销全国20多个省、市。1968年,开发生产ML-500型磨辊拉丝机,被国家第一机械工业部列为定点产品。1970年,该厂把拉丝机机械传动改为液压传动,产品质量进一步提高,产品销往全国各地。1972年,开始生产红旗12型四轮拖拉机和红旗12型三轮手扶拖拉机,并设计制造了3米、6米龙门刨各1台,2米导轨磨床,3吨、5吨行车镗床各1台,加工工艺、加工能力逐年提高,成为驻马店地区机械工业的重点企业。1977年后,生产房建筑面积扩大到10470平方米,设备又增加3吨,行车2部,自制中频自动焊缝拉管机1部。1980年,新进S7525型万能螺纹齿轮磨床、T611B型光学卧式座标镗床、M1030平面磨床、高频热处理设备各1台、自制20x2000毫米剪板机1台、主要加工设备134台(套),其中较为精密的设备20余台,固定资产达到268.4万元。成为一个拥有铸造、锻压、板金、车、铣、刨、磨、焊、拉、热处理、电镀、喷铐漆、工装等多种工艺设备和加工能力的综合性机械企业。

该厂多年来一直存在有重整机轻配件,重开发轻提高的经营指导思想,产品停留在一般化的水平上,未实现质和量的突破,没有形成有竞争力的拳头产品,以致市场稍有变化,产品就一个个被丢掉。致使企业效益不高,发展不快,逐渐落伍。从1951年建厂到1985年,该厂实现利税总额累计62.3万元,不及同期国家固定资产投资总额258.1万元的四分之一。特别是1985年,由于企业决策失误、管理不善,贷款额猛增到278.9万元,较上年增长2.15倍,盲目增加投资和非生产性建设,外购外协件、产品配件和产成品大量积压,到1985年亏损40.7万元,形成严重的潜在危机,成为全县亏损大户,给机械厂压上了沉重的包袱。

第三节 农机修造厂

1969年,位于老君庙公社的县拖拉机站修配厂迁到城西关原农机公司院内,改建为“汝南县农机修造厂”。建厂初期,有职工60名,旧机床3部,1台电焊机,1个Z35型旧立钻和一些简单的维修工具,以修理柴油机、手扶拖拉机、电动机和其他农业机械为主。1971年后,贯彻“以修为主、修造结合”的方针,在国家扶持下,陆续扩建厂房,增添设备,招收职工,规模逐年扩大。除保留一个车间继续承担农机、汽车、拖拉机维修任务外,逐渐开发生产较为复杂的农机配件和小型农业机械。产品有水泵、红薯打浆机、电动机、500型谷物脱粒机、东方红75/54型拖拉机动力输出轴、后桥轴、40压盘等。1976年,该厂生产的精密配件东方红75/54拖拉机二号泵柱塞付,经上级有关部门鉴定,质量达到国家标准,受到农业机械工业部的重视,被列为国家重点扶持企业。1976年至1979年,先后扩建厂房,无偿投资调进高精度专用设备8台(套),有自动六角车床,无心磨床,560公斤空气锤,高频热处理设备等。该厂又自制自动无心研磨机、3米龙门刨等各种专用设备20余台,固定资产增到151万元,职工280人,拥有铸、锻、车、铣、刨、磨、钻、研磨、电气焊、热处理等各种加工设备和工艺。柱塞付年产量达到12万付,后桥轴9000根,工业总产值152万元。

1980年起,由于农村实行家庭联产承包责任制,土地分切为小块,划归农户承包,原集体的农业机械,特别是大型农业机械一度受到冷落,大部分封存停用。以农机维修和生产农机配件为主的农机修造厂首先受到冲击,大修车间近乎关门,配件生产计划停止安排。由于转变过猛,企业不能马上适应市场变化,老产品被淘汰,新产品没开发出来,这年工业总产值降到53万元,亏损8.9万元。在严重的困难时期,企业积极搞市场调查,根据市场需要开发新产品。针对农民土地分到户后,农业机械暂时用不上,简单的农业生产工具缺口很大的状况,厂里组织工人生产人力锄、手压井、铁钗子等低档产品,农忙季节,不分工种,不分车间,全体动员,用手工敲打,一年生产销售铁钗6000多只,民用锄8000个,产值15万元,顺利地渡过了困难时期。1983年,开发试制成功机动农用三轮车,并组织批量生产,试制的手扶双铧犁,质量获得突破,很快打开市场,当年创产值81万元,盈利3.2万元,企业步出低谷,走向发展。1984年完成产值160万元,创利6.3万元,比上年增长一倍。1985年,产值增至209.7万元,利润增至13.3万元,各项经济指标居县工业系统先进行列。

第四节 化肥厂

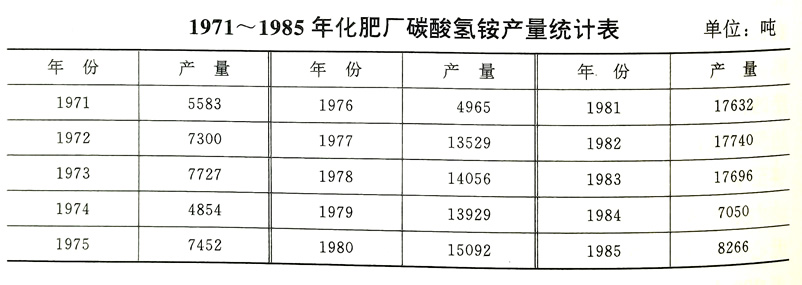

化肥厂位于县城西南12公里处的老君庙乡,南靠驻新小铁路、北邻驻新公路,距宿鸭湖水库3公里,占地面积162540平方米,建筑面积11373平方米。该厂于1969年11月破土兴建,1971年元月试车投产。初设计规模为年产3000吨合成氨,销售产品为碳酸氢铵,每吨合成氨折合碳酸氢铵4吨。

该厂属于支农型地方“五小工业”,设备及工艺落后,产量低,能耗高,加之电力供应紧张,投产15年,10年亏损,5年微利,年年吃国家补贴。1979年后,该厂以提高经济效益为中心,狠抓技术改造,革新挖潜增强设备配套能力,1980年,使合成氨生产能力达到3951吨,1984年达到5365吨,1985年又达到6259吨。这年,固定资产达到696万元,拥有专用设备289台(套),各种管道

总长13425米,各种高、中、低压阀门1792个,仪表430块,电机124台,汽车6辆,机械总动力7039千瓦,职工427人,管理干部73人,工程技术人员4人,是汝南县资产规模最大的企业。产品销到上蔡、平舆、新蔡、淮滨、周口、安徽等地。

第五节 印刷厂

1954年11月,以“群力联营印刷馆”为基础,成立汝南县印刷厂,当时厂址在城关二龙里,有石印机3台,脚踏圆盘印刷机3部,铅字400公斤,职工17人。主要生产学生作业本、帐册、表格及文件资料等简单产品。1956年,工厂迁入现在的针织厂院内(王府门),1957年,再迁至龙亭街12号至今。

1958年以前,报社印刷厂为县委宣传部编辑室印刷《汝南报》,1958年以后,为宣传“大跃进”,《汝南报》改为《汝南日报》,每天一期。因报社印刷厂生产能力不足,领导决定,将报社印刷厂4名职工、1台印刷机及全部工具一起并入县印刷厂,日报也由县印刷厂承印,一直到1960年停发为止。

1965年,汝南印刷厂开始承接省人民出版社的书籍印刷任务,主要产品有中、小学课本、一般图书等。是驻马店地区最早承接省出版社任务的县级印刷厂。

1965年,城关印刷厂并入该厂,并入集体性质职工25名,圆盘印刷机4台,铅字400公斤。全民工和集体工第一次混岗。70年代末期,该厂已发展有简单100彩印工艺和胶印印刷工艺,拥有8开半自动平台印刷机2台,切线机1台,4开自动胶印机1台,书刊印刷设备有对开印刷机4台、全张印刷机2台,另有圆盘印刷机11台、4开印刷机2台,年书刊印装能力达到21.5万纸令。

1980年以后,汝南印刷厂发展较快,生产厂房增加500余平方米,生产设备增加有01、08型对开胶印机2部,Y401型海德堡4开彩印机2部,烫金机3部,对开印刷机3部,4开印刷机4部。又发展了照相制版、无粉腐蚀、胶印制版等新设备、新工艺。能够承印各种平、精装书刊、胶印报纸、商标装璜、彩色挂图、年历、年画等。

1982年,印刷厂在全县国营企业中,第一家率先实行了以计件工资为主体的经济责任制。按工序、按岗位层层分解,制定了厂内部核算价格200余种,实施细则100余条,调动了职工的积极性,劳动效率、工人工资大幅度提高。在产品质量管理方面,该厂开展“全面质量管理”(简称TQC)活动,实施质量责任制和质量否决制,以提高职工的质量意识。1981年至1985年,在省一级的印刷产品质量评比中,每年都有产品获奖。计有线装图书《中国现代史》(上、下集)、《巧设辅助线》、《汉语音节速记》、《高中立体几何教参》、《初中英语基础训练参考答案》、《联单》等11种产品获省一轻厅和省人民出版社优质、优秀或一类产品奖;《卡线表》等4种新产品获地区行署优秀产品奖;“装璜彩印”、“书刊纸型”、“仪器包装盒”等4种产品获县政府优质和名优产品奖。厂技术股“QC小组”被地区行署授予“先进QC小组”称号。1985年,该厂拥有职工197人,固定资产85.9万元,完成书刊印装17000纸令,产值115万元,利润11.3万元,税率10.2万元,产值、效益均创建厂以来历史最高水平。

第六节 油脂加工厂

汝南油脂厂始建于1970年8月,原址在城关北大街。主要设备有95型榨油机3部,C型蒸锅1口,炼油罐2个,200吨储油罐2个,0.7吨立式锅炉一台,日产能力15吨。

1972年在旗杆街西段筹建新厂,1973年建成投产。新厂占地面积31552平方米,建筑面积5148平方米。设备全部更新,榨油机改为200型,蒸锅为5层,炼油罐改为5吨,贮油罐增至13个,总容量3600吨,设备生产能力为日产30吨。

1983年,增建小磨油车间,年底投产。设备有电动石磨12盘,油锅24口,平底炒锅2个,2吨锅炉1台,水代法生产,日产6吨。该厂生产的小磨香油被省粮食厅、省经委评为优质产品,并出口到美国等地。次年,筹建植物油浸出车间,采用萃取法新工艺,用溶剂提取油脂,使饼、粕残油率降到1%左右,日产能力提高到50吨。1985年,生产菜籽油1318吨,芝麻油360吨,实现产值31万元,创利润9万元。

第七节 面粉厂

国营汝南面粉厂建于1958年。厂址在县粮食局直属粮库与城关粮所之间。当时设制粉、打米、榨油3个车间。以旧仓库作厂房,半机械化生产,制粉车间有内燃机1部作动力,18节时单边磨1台,圆罗2台,净粮机1部,日产面粉6吨。打米车间有打米机1部、砻谷机1台、内燃机1台,日产大米10吨。

榨油车间有螺旋榨油机8台,配套设备2台,石碾1套,牲畜1头,处理油料1吨多。当年即生产面粉2265吨,大米102吨,食用油34吨。虽设备简陋,效率不高,但对缓和当时的供求矛盾起到很大作用。

1959年,面粉厂建面粉楼1座,同时进行设备更新改造,添置30节时双边、单边磨各1台,24节时双边磨1台,配套设备8台,以75马力柴油机作动力,日产面粉24吨。1970年增建打米楼1座,1977年再建面粉楼1座,增添有洗麦机,刷麸机,面袋自动缝口机,磨辊拉丝机。增建了原料库、立筒库,采用风压输送,面粉加工实现机械化生产,日产能力达到60吨。1978年面粉产量达到9600吨,实现产值304万元,利润10.7万元。1985年产面粉10785吨,大米1230吨,产值400万元,利润12.5万元。

第八节 园艺工具厂

园艺工具厂,集体性质企业,其前身是铁业联营社,旧厂址在城关高井台。分26个联营组,100多名工人,管理形式是政治统一,经济统一,生产分散。主要产品为小件农具,锄头、镰刀、铁锨等。1950年,联营组正式合并集中,厂址迁到南门里,与汝南师范学校相对,更名为汝南县铁业社,职工40多人,房屋70间,其中生产用房60间,约900平方米。既生产小件农具,又生产园艺工具。1958年,厂更名为机械修配厂。同年10月,与红光铁业社、木业社,刘屯铁业社4家合并,改名为红光机械厂。1964年,该厂生产的高枝剪、剪枝剪成为主导产品,包销到全国24个省市,职工发展到130人,实现产值70万元。工厂正式定名为汝南县园艺工具厂。1972年,白铁剪、胡桃剪开始从上海口岸出口,1973年扩展到天津口岸。1985年,全厂固定资产114万元,职工254人,实现工业总产值95万元,出口产品价值59.6万元,实现税利8.7万元,成为汝南二轻工业的骨干企业之一。

第九节 水泥厂

汝南县水泥厂原属化肥厂的一个车间。1969年由县革委拨款2万元开始筹建,厂址在化肥厂西100米处。建厂初期,仅有草房数间,年产能力为2000吨地蛋窑1座,1台旧破石机,2台直径1.2米、1台直径1.5米的球磨机。半机械化、半手工操作,露天作业。只能生产325号以下的矿碴硅酸盐水泥。1970 年产水泥677吨。1972年,县革委决定,从化肥厂独立出来,正式成立水泥厂。

从建厂到1978年,随着国家经济建设加快,群众生活水平提高,水泥需求量增加。水泥厂生产发展很快,产量逐年增加。1979年以后,国家压缩基本建设固定资产投资,基建规模缩小,水泥市场受到冲击,该厂产品一度积压,产量降低,经营亏损。1984年以后,经营形势开始回升,经河南省基本建设委员会批准立项,投资311万元,计划建机械化主窑1座,将水泥生产能力扩大到4.4万吨。于1985年底破土动工。1985年,固定资产62.3万元,职工117人,年产水泥7666吨,实现利税9.1万元。

第十节 第一皮鞋厂

该厂于1978年7月由县被服制鞋厂分离而建。原厂址在城关桥东街53号(原红光拖拉机站旧址)。1981年扩建,把主要生产车间和办公室迁于城内王府门东西大街路南侧,老厂改为仓库,建厂初期有生产用房21间,其中13间为破旧草房,职工96名,炼胶机1部、手摇模压机8台、缝纫机12台,固定资产总值12万元。主要产品为单模压鞋和少量线缝大头鞋,月产量四至五千双。由于设备落后,技术薄弱,管理粗放,产品单一,销路不畅,1978、1979两年亏损2.9万元。1979年5月,该厂着手改变产品结构,开始生产劳保棉皮鞋。同时加强技术培训和企业管理,派出技术骨干到武汉皮鞋技校学习,到外地鞋厂培训,完善生产质量管理制度,使产量和质量都有较大提高。1980年,生产各种皮鞋12.9万双,完成产值146.3万元,除弥补前两年亏损外,还实现利润3万元,企业走向发展时期。1983年,生产皮鞋16万双,创产值247.5万元,实现利税16.8万元。1985年,生产各种皮鞋21.4万双,实现工业总产值419.2万元。由于走迅速扩大投资,外延扩大生产的路子,到1985年底,皮鞋生产能力提高到25万双,与1980年相比,固定资产(净值)增长2.3倍,职工人数增长1.46倍,流动资金占用增长近6倍,突破248万元。成品资金占全部流动资金的比重,由1980年28.6%,上升到74.8%,达到186万元,资金周转天数,由115天,延迟到371天。销售不畅,产品积压,生产经营遇到困难,企业背上沉重的包袱。

第十一节 低压锅炉厂

低压锅炉厂原名农具修配厂,在70年代称农机修配厂。厂址在城关中部,与第一皮鞋厂和二工经理部为邻。1965年建厂,成立之初,人员10多名,设备仅有烘炉两盘、铁锤、铁钻、火钳、风箱等简单工具。手工操作劳动,产品为木工斧子、凿子等,兼修车马农具,月产值数千元。1966年,该厂从马乡、三桥等地买回旧车床、旧弹簧锤、压杆锤数台,建起机械车间,人员增加到30多名。1967年,再扩建厂房10间,购买新车床1部,人员发展到90余名,产品有打粉机、农用水泵等。产品供不应求,企业生产发展很快,产值、利润逐年增加。1972年实现利润6万元,1975年达9.5万元。1979年以后,又相继开发生产喷灌机、圆盘印刷机、悬挂式双铧犁等整机产品和部分农机配件,产品远销到全国十几个省、市。

1983年,该厂正式开发生产民用生活锅炉和工业用蒸汽锅炉。生活锅炉主要是LSC系列茶水锅炉,生产用蒸汽锅炉为LSF系列0.06-1吨小型低压锅炉。同年正式改厂名为汝南县低压锅炉厂。到1985年,拥有固定资产50.9万元,职工182人,生产手工工具1万件,土地耕整机械787台,低压锅炉32台,实现工业总产值86万元。

第十二节 劳保鞋厂

劳保鞋厂位于城关北门大街中段,属于镇办企业。1970年3月建厂,厂名为“汝南县城关油漆帆布厂”,仅有破旧草房21间,街道青年23名,一没设备,二缺资金。给用户油漆帆布,由用户自己出钱买原料,该厂只提供劳动服务。1年有半年时间没活干。成立当年,只完成产值1.2万元,工人月平均工资10元。

1971年后,该厂开始制鞋生产,刚起步时,缺乏技术和管理经验,生产不正常,1972年仍亏损7800元。1973年,镇党委派干部进厂帮助整顿,调整厂领导班子,企业逐渐扭转亏损局面。1974年,实现产值26.9万元,工人月平均工资上升到36元。生产也逐年发展,厂房、设备、人员、产品品种、产量逐年增加。1977年生产鞋品种达到25个。注塑布鞋年产量达到10.6万双,线缝大头鞋年产量2万双。

1979年,该厂向省、地外贸部门申请生产出口鞋,获得批准。1979年8月至1981年3月,共出口绣花布鞋110.5万双,创汇74.56万元,产品销到香港、加拿大、美国等地。1981年4月,外商突然单方面中止合同,使该厂此种产品的原料、成品、半成品积压累计资金20余万元,遭受严重损失,工厂被迫转产。1982年,试制成功模压劳保工作靴,产品继续出口。1982年至1985年,共出口该品种靴41.1万双,创汇230.4万元。

1985年,该厂有职工640人,厂房建筑面积3635平方米,各种机器设备279台(部),固定资产93万元,年创产值570.3万元,其中出口产值271.1万元,实现利税40.1万元。主要产品有内、外销工作靴,单、棉皮鞋、布鞋,大头鞋等50多个品种,100多个花色。在全省同行业产品展销会上,有25种产品被评为优秀产品,并被推荐参加全国产品展销会。11月,该厂生产的模压通头棉鞋和H184出口劳保靴被评为河南省乡镇企业名优产品。出口产品销到香港、文莱、科威特、巴林、阿联酋、沙特阿拉伯、新加坡、马来西亚等17个国家和地区。