第三章 种植业

第一节 作物种植及区划

一 作物种植

(一)粮食作物

(1)小麦 小麦是县夏粮作物的主体。建国前,小麦品种差,耕作粗放,产量低,亩产仅40公斤左右。50年代初,小麦生产中的粗放经营改变不大,产量依然不高。1953年,全县播种小麦981000亩,亩产41.5公斤。60年代以后,小麦生产的科学含量逐步加大,由于注意了土地的深耕和平整,选育良种及合理施肥,改撒播为条播,大力推广机播,实行合理密植,适当加大播量(冬性品种一般亩播种量12.5公斤,春性品种亩播种量14公斤,播幅由原来的行距18公分,缩小到10~15公分。),所以到1968年,小麦亩产就达87.5公斤,较1953年增加36公斤。1975年播种725172亩,亩产141.5公斤,较1968年亩产增长54公斤。1985年,播种816439亩,亩产210公斤。较1975年亩增产68.5公斤。小麦生产面积逐渐稳定,产量不断提高。

(2)大豆 是县境内主要秋作物。50年代至60年代,播种一直保持50~70万亩,因播种时是贴茬(麦割后不犁地),或浅耕种植,所以产量很低。1952年,播种66.2万亩,亩产51公斤。1962年,播种44.2万亩,亩产60公斤。70年代后,改贴茬为深耕播种,不断选种,产量有所提高。1978年,播种33.9万亩,亩产65.5公斤。其后,农民视大豆为低产作物,播种面积减少。1985年,播种面积222382亩,亩产80.25公斤,总产1784.61万公斤。

(3)玉米 又称包谷。1949年前,不为人们重视,只有零星种植。1952年,全县种植156亩,亩产6公斤。50年代至60年代,发展很慢。1968年,种植25498亩,亩产59公斤。70年代后,随着杂交制种技术在生产中的运用,玉米生产得到迅速发展。1972年,种植103214亩,亩产107公斤。1977年,种植241528亩,亩产179公斤。80年代后,随着养殖业、加工业的迅速发展,社会对玉米的需求量与日俱增,促进了玉米生产的快速发展。1983年,种植150519亩,亩产284公斤,1985年,种植355493亩,亩产253公斤。1985年前臻头河以北平原区包括三门闸乡、三里店乡、留盆乡、金铺乡、老君庙乡、水屯乡、罗店乡、张楼乡为玉米主要产区。

(4)稻 分水稻、旱稻两种,春夏均可种植。1949年,种植面积15240亩,亩产38.5公斤。稻谷种植主要集中在县西南隐形岗地的常兴乡、和孝乡,舍屯乡的部分稻田,利用塘、坝水灌溉种植,其它地区利用洼地种植零星的水旱稻。建国前,水稻发展很慢,1950年后,不断改善水利条件,水稻种植有较快的发展。1952年,全县种植25464亩,亩产71.5公斤,总产182.06万公斤。1955年,种植62530亩,亩产107公斤,总产669.07万公斤。1958年,盲目提出“淮北变江南,旱地变水田”的口号,用行政手段强制种植。次年,种植59200亩,亩产仅33公斤,较1955年亩产减少69%,总产减少74.9%。60年代至70年代,随着簿山灌渠、宿鸭湖灌渠的兴建,水稻种植新技术的推广,良种的引进,水稻种植得到进一步的发展。1966年,种植54632亩,亩产145.5公斤,总产795万公斤。1970年种植80614亩,亩产178公斤,总产1434.9万公斤。1985年,种植水稻34774亩,亩产125公斤,总产434.67万公斤。

(5)红薯 1949年,播种面积153286亩,亩产86公斤,总产量1318.25万公斤。

红薯适应性强,春夏皆宜种植,耐旱,耐瘠簿,产量高,而且投资小,用途广泛,是县境内农民生活的主食。建国后,直到70年代末,县境内一直大面积种植。1952年,种植178084亩,亩产138.5公斤(折合粮),总产量2466.4万公斤。1957年,种植196994亩,亩产85.5公斤,总产量1684.2万公斤。后,在种植技术方面改平地、小沟种植为大沟种植,产量逐渐提高。1965年,种植348556亩,亩产119公斤,总产量4147.8万公斤。1974年,种植274404亩,亩产200公斤,总产量5488.0万公斤。80年代以后,随着农民生活提高,种植结构也发生变化,红薯种植面积逐渐下降。1980年,种植209389亩,亩产180.5公斤,总产量3776.25万公斤;1983年,种植132799亩,亩产189.5公斤,总产量2620万公斤;1985年,种植78617亩,亩产168.5公斤,总产量1325.05万公斤。

(6)高梁 高梁耐盐、碱,抗旱耐涝,除食用外,还可以酿酒、做饲料,秸杆可以编席、建房、作燃料,是重要的秋作物,多为春播。1949年,种植224850亩,亩产70公斤,总产量1574万公斤。1952年种植220751亩,亩产71公斤,总产量1569万公斤。1957年,种植187220亩,亩产86.4公斤,总产量1619.万公斤。60年代至70年代,由于小麦、玉米种植面积扩大,且产量又高,使得高梁种植面积下降。1965年,种植164915亩,亩产47.5公斤。1975年,种植29622亩,亩产34公斤。80年代,由于产量不高,商品率低,加上农民生活提高,食用少,种植面积继续下降。1981年,种植21153亩,亩产100公斤。1985年,种植11572亩,亩产90公斤。

(7)谷子 谷子对土壤要求不高,生长期短,虽产量低,但营养价值高,除供食用外,还可酿酒、制糖,其茎叶、谷糠又是牲畜、家禽的重要饲料,民间有“小麦”之称。建国前,县境内种植面积较大,1949年播种面积115670亩,亩产48公斤,总产量555万公斤。1951年至1957年,年播种面积在15万亩至20万亩。60年代至70年代,小麦种植面积扩大,谷子播种面积逐渐下降。1965年,播种面积58700亩,亩产41.5公斤;1975年,播种面积34455亩,亩产18.5公斤。80年代,小麦、玉米经济价值高,种植面积不断扩大,谷子种植面积继续减少。1983年,播种面积17728亩,亩产99公斤。1985年,播种面积2272亩,亩产101.5公斤。

(8)荞麦 荞麦为渡荒作物。1949年,播种面积11200亩,亩产90公斤,总产量100.8万公斤。50年代至70年代,有零星种植,1985年已无种植。

(9)秋杂粮 绿豆、豇豆、黑豆等都属传统小秋作物。这些作物,生长期短,适应性强,便于间作、套种和轮种换茬等,在粮食生产中,占有一定的地位。

(二)经济作物

(1)芝麻 芝麻在县境内种植历史悠久。汝南县的芝麻,品质好,出油率高达40-60%,县内的“小磨油”誉名省内外,极为畅销。但芝麻易受害,产量低而不稳。1949年,种植面积283023亩,亩产22公斤,总产量622.6万公斤。

1950年后,因引进优良品种,改春播为夏播,改稀植为合理密植(分枝型每亩3000至4000株,单杆型每亩4000至5000株)。到1952年,种植323636亩,亩产就达41公斤。1958年后,重粮轻油的思想严重,加之自然灾害的影响,芝麻种植面积减少,产量下降。1960年,种植55599亩,亩产仅8.5公斤。70年代初,提倡发展经济作物,到1976年就种植130346亩,亩产31.5公斤。1978年,种植142529亩,亩产36.5公斤。80年代,芝麻生产进一步发展。1981年,种植面积167386亩,亩产47公斤。1985年,种植138197亩,亩产54公斤,总产量746.263万公斤。

(2)油菜 1949年前,县油菜种植多在秋粮绝收或欠收年份,随荞麦撒入田中,或零星种植,以菜带粮,作渡荒之用,品种多为芥菜型,因产量低,不为人们所重视。1952年,播种面积21428.5亩,亩产10.5公斤,总产量22.5万公斤。1954年至1964年,基本没种植。70年代,先后引进“胜利号”、“四川油包”、“甘油5号”优良品种。1973年,种植32904亩,亩产38公斤,总产量124.5万公斤。80年代,引进“南阳41”、“郑州2号”等高产早熟品种,撒播或育苗栽植,由晚红薯茬种改为玉米茬种,播期提前至9月下旬,合理密植,每亩由原来的8000株左右,增到18000~20000株。1985年,播种油菜231781亩,亩产91公斤,总产量2109.20万公斤。

(3)花生 建国前,多为自种自食,零星种植,分布在汝河、臻头河两岸沙土地区。1949年,全县共种植2131亩,亩产64公斤,总产量13.6万公斤。50年代,生产略有起步。1955年,种植3827亩,亩产73公斤,总产量28万公斤。60年代至70年代,种植面积减少。1965年,种植313亩,亩产31.9公斤,总产量1万公斤。1975年,种植357亩,亩产64.4公斤,总产量2.3万公斤。80年代,随着市场经济的发展,花生市场销售价格较高,种植面积快速发展。1985年,种植52495亩,亩产161公斤,总产量845.169万公斤。

(4)棉花 1949年,县境种植41232亩,亩产6公斤,总产量24.7万公斤。棉花生产大多自种自用,产量低。1950年后,国家对棉花生产极为重视,制订了一系列奖励政策。1954年,县农业局建立了棉花生产技术指导站,对棉花生产技术进行指导,种植面积逐年扩大,产量不断提高。1957年,种植69069亩,亩产16公斤,总产量112万公斤,较1949年,亩产增长10公斤。60年代,农民认为种植棉花技术性强,投工投资大,种植棉花积极性不高,1960年到1975年,年种植面积5至7万亩。1978年后,县成立棉花办公室,乡建立技术指导站,生产大队、生产小队均有棉花技术员,加上国家提高棉花价格,奖给棉农粮食、化肥以及推行营养钵育苗技术,棉花生产有较大发展,1985年,种植32386亩,亩产37公斤,总产量120万公斤。

(5)烟叶 建国前,县境种植很少,农民只在闲散片地作零星种植,自产自销,产量低。1952年,烟叶种植1069亩,亩产37.4公斤,总产量4万公斤。1953年至1973年,烟叶生产仍未引起人们重视,年均种植面积300亩,亩产35公斤左右。1978年后,农业生产开始由自然经济向商品经济转变,烟叶作为起步产业,种植面积很快得以扩大。1981年,种植12005亩,亩产145.5公斤。随着烟叶生产新技术的推广应用,烟叶种植面积逐年扩大。1985年,种植面积22828亩,亩产110公斤,总产量251.14万公斤。

(6)麻 建国前,县境内麻类有野生麻、大麻、萱麻,年种植万亩左右,亩产一般40公斤。张楼、罗店乡大王桥一带种植麻类较多。其它地区,在田间地头,房前屋后种植萱麻、大麻,年产量40万公斤。此时期,麻农自产自用,销售率低,这种状况一直延至50年代末。60年代引进黄麻、青麻品种,麻类生产始有所发展。80年代,随着商品经济的发展,麻类需求量增多,种植面积逐渐扩大,1985年种植235601亩,亩产123公斤,总产量2893.83万公斤。

(7)蔬菜 建国前,县境蔬菜品种很多,有葱、蒜、韭、芥、茄、萝卜、苋、瓠子、胡萝卜、白菜、姜、芹、黄花菜、黄瓜、菠菜、辣椒、豆角等多种。50年代后,由于土地所有制的改变,蔬菜生产未有大的发展。1978年后,城乡对蔬菜的种类、品种和质量的要求越来越高。1985年,栽种面积41200亩,亩产949.2公斤,总产量3911.115万公斤。

(8)瓜 瓜类主要有西瓜、甜瓜,农民载种多为自己食用。50年代至70年代,土地归集体经营,种植面积减少。1980年,农村实行家庭联产承包责任制后,市场开放,允许农民发展多种经济,种瓜的经济收入较高,激发了瓜农的生产积极性。1985年,栽种面积19686亩,亩产1525.7公斤,总产量3003.645万公斤。

二 农业区划

民国时期,因战事不断,社会混乱,政局不稳,致使大批劳力外流,土地荒芜,到1949年全县耕地面积缩减为1601000亩。

建国初期,县人民政府奖励垦荒。耕地面积大幅度回升。1949年,全县垦荒9020亩;1950年,垦荒11780亩;1951年,垦荒185490亩;1952年,垦荒20478亩,全县耕地面积增至1827768亩。后因其交通、水利和基本建设事业不断发展,占地面积逐年增加,故此耕地面积逐年减少。1985年,全县共有耕地1271799亩,较1952年减少555969亩。现有耕地中水田13165亩,旱地1258634亩(其中:水浇地117498亩)。

清末、民国时期,境内农作物分布因自然条件和土壤类型不同,大致可分为两个区域:

县城西南隐形丘陵区,主要种植水稻、小麦、大豆、玉米、高梁等作物。

臻头河南北平原区,地势平坦、土壤肥沃、阳光充足、积温高,有利于作物生长。主要种植三麦(大麦、小麦、荞麦)、单季稻、黄豆、玉米、高梁、红薯、油菜、棉花、芝麻、豌豆、蚕豆等作物。

建国后,随着生产的发展,农业部门以县内的土壤条件、农业气候、生产水平、耕作现状及今后的发展方向、潜力等为依据,于1980年7月开始将全县划分为6个农业区:

(一)东北粮、薯、油区 位于汝南县东北部,总耕地面积190404.3亩,占全县总耕地的16.5%。包括留盆乡的簸罗王庄、扈庄、冯湾、朱楼、孙庄、前徐、何庄、老冯、北田庄、冯亮、杨寨、冀店、小王桥、留盆、周庄、大冀、杨集17个行政村;三门闸乡的杨刘、许庄、老祖庙、六里、陈坡、高庄、桃园铺7个行政村;板店乡的魏岭、板店、柴庄、杨洼、仲庄、康庄6个行政村;金铺乡的刘花门、金赵、老金、耿庄、小邱、小高庄、陈庄、大吴、王霍寨、李庄、王庄11个行政村。这一区域地势低,土质为沙礓黑土、黑老土,土壤质地粘重,结构不良,怕旱怕涝,漏水漏肥。夏粮产量低,秋粮(油)产量比较高。主要农作物有小麦、红薯、玉米、芝麻、大豆、谷子、高梁、地瓜等。

(二)汝(河)、臻(河)沿岸粮、油、棉、渔区 位于县内汝河、臻头河沿岸,总耕地面积317340.5亩,占全县总耕地的25%。包括三里店镇的祝湾、五里岗、十里铺、宋庄、刘柏庄、傅楼、刘屯、曲庄、三王庄、范湖、熊湾、南大吴、果园、三里店14个行政村,张楼乡的王沟、庙东、黄庄、吴寨、方桥、张楼、河北、姚湾、邢庄、杨沟、守法李11个行政村;城关乡的东关、西关2个行政村;板店乡的彭营、冯屯、唐营、玉皇庙4个行政村;金铺乡的金铺、潘湾、徐庄3个行政村;罗店乡的王桥、张庄、邢桥、大李庄4个行政村;老君庙乡的孙屯、孙沿、伍庄、白堰、余子河5个行政村;官庄乡的官庄、大湾2个行政村;舍屯乡的舍屯、王屯、邓屯、章屯4个行政村;三桥乡的廖屯、霍埠口、沙口、臻头河4个行政村;王岗乡的后营、北湖2个行政村;张岗乡的夏湾、何岗、卢岗、孔寨、尹庄寨5个行政村;三门闸乡的三里店、孔王、大章、赵庄、大唐、五里庙、霍庄、老房庄、大石、菜园王、白庙、黄庙、大付庄13个行政村。主要以二麦(小麦、大麦)、玉米、棉花、大豆为主要产物,其次是高梁、谷子、红薯,兼种油菜、瓜、菜等经济作物。因哑河水面大,水质好,堤旁滩地,坑河水资源丰富,适合林、牧、副、渔业的发展。该农业区的城郊粮、棉、菜副区,位于芦林沟以西,荆河以南,刘沟以北,耕地面积10528亩。清嘉庆年间,城东菜区分布绵延18里,远近闻名,被人们誉为18里地大菜园。建国后,该副区种植面积不断调整,以1980年为例,粮食种植面积11458亩,占这个区播种面积的74%;棉、菜播种面积3291亩,占播种面积的21%,其中,棉花播种面积2185亩,占棉、菜播种面积的66%。

(三)南部粮、油区 位于县境南部,总耕地面积380808.5亩,占全县耕地面积的30%。包括和孝乡的郭庄、小田、黄屯、林楼、黄寨、邱井、前王楼、林阁、赖大庙、陈屯、和孝、吕屯、薛岗、新集14个行政村;大王庄乡的严庄、台子寺、姜寨、前杨、大王庄、代塔、冯楼、小亮寺、后李楼、老湾10个行政村;马乡乡的马北、马南、雷庄、老庄、吴营、冯庄、南张庄、赖屯、南杨庄、大周庄、大安庄、大罗庄、大赵庄、徐坡、陈冲、庞庄、任庄、王吴庄18个行政村;南余店乡的潘庄、秧湖、李楼、徐庙、杨围子、薛庄、张湾、余店、郭庄、门庄10个行政村;常兴乡的韩砦、常兴、西王庄、木屯、王集、柏丈屯、曾店、任桥、黄汤、崔屯、大田、许屯、马屯、大申庄、魏埠口15个行政村;三桥乡的魏刘庄、辛庄、野猪岗、唐寺、马庄、贺屯、杨庄、褚庄、秫杆铺、西鸭湖、余岗、安庄、君于庄、刘寨、伍湾、殷店、桂庄17个行政村;官庄乡的王和店、苗庄、邓庄、李塘、陶陂、吴庄、良屯、李坡屯、夏庄9个行政村;舍屯乡的赖楼、焦庄、胡砦、滕冢、李寨、刘坡6个行政村;王岗乡的金庄、王岗、罗庄、韩坡、余庄、常营6个行政村;张岗乡的张岗、大湖、伍岗3个行政村。区内土质大部为黄胶土和沙礓黑土,有少量的灰沙两合土,以种植小麦、大麦、玉米、棉花、芝麻为主,大豆、红薯次之。

(四)薄山水稻副区 位于南部粮油区的西南部,总耕地面积77585亩,其中水田10840亩,占本区总耕地面积的14%,1980年,稻谷播种面积8757亩,占县稻粮播种面积的19.2%,总产达2925万公斤,平均单产334公斤。

(五)西部粮、油、棉区 位于县西部,耕地203097.92亩,占县总耕地面积的16%。包括水屯乡的水屯、刘付汉、孟庄、赵庄、王坡、大郭、袁王庄、朱洼、大刘、余冢、新坡、雷寨、田庄、新李庄、汉世桥、乔庄、钟楼、陈楼、石庄、关帝庙20个行政村;韩庄乡的王竹园、八里庄、林庄、翁屯、西肖屯、徐寨、韩庄、和庄、王楼、陶庄桥10个行政村;老君庙乡的闫寨、老君庙、小方、大肖、康庄、房坡、老胡庄、杜庄、肖屯9个行政村;罗店乡的施庄、罗南、罗西、袁庄、别桥、尤庄、小王寺、双庙、杨楼、张竹园、六合、李岗12个行政村。这一区域的土壤有沙礓黑土、灰白土、黑老土、黄胶土、老黄土。主产作物有小麦、大豆、芝麻、棉花、玉米、红薯。

(六)宿鸭湖水产、畜牧副区 位于县城西北部。水库面积35万亩,其中17万亩是常年宜渔水面。该区以发展养殖、畜牧业为主,其次是营造防护林、植苇、栽蒲,种植粮、油又次之。

民国时期,大片良田荒芜。民国38年(1949年),全县粮食平均亩产不足百斤。建国以后,县人民政府引导农民不断施行新的耕作制度,单位面积产量逐步提高。1957年,粮食亩产由民国38年(1949)的47公斤,提高到64公斤,总产量达15787.5万公斤,自足有余。棉花由1949年的亩产6公斤,提高到16公斤。其它各类作物也普遍增产。

1958年以后,农业生产遭受“大跃进”和十年动乱的影响,粮食和其它各类作物时增时减,徘徊不前。

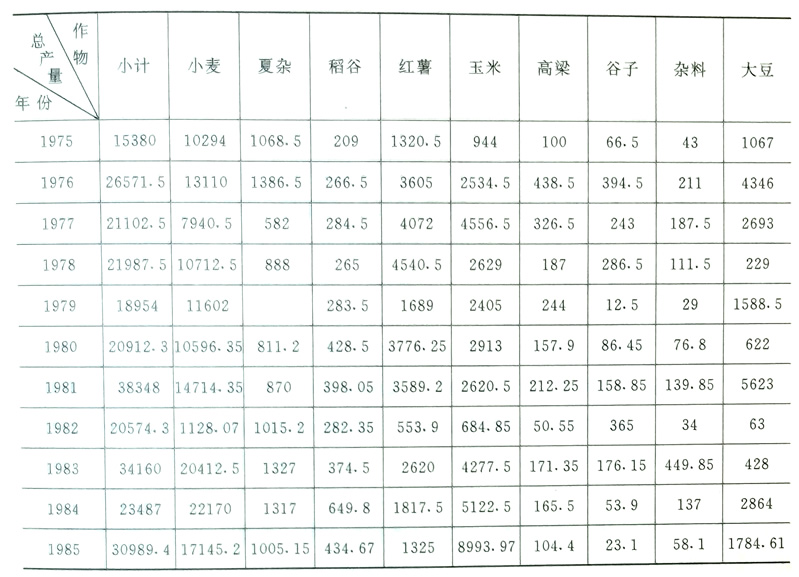

1979年落实了党的农村政策,完善了农业生产责任制后,农业连年丰收。1985年,全县粮食总产量为30989.4万公斤,是1949年的2.56倍;棉花总产量(皮棉)1201050公斤,是1949年的5倍;油料合计总产量为3705.23万公斤,是1949年的42.5倍;麻类合计总产量2893.83万公斤,是1949年的77.1倍;糖料合计总产量310.665万公斤,是1949年的17.75倍。

第二节 耕作技术

一 耕作制度

民国末年,战事不断,土地脊薄,耕作粗放。县内农民历来广泛采用麦、豆(红薯、棉花、芝麻、玉米)轮作栽培法。建国后,复播指数较高,一年两熟制占60%,主要种植制度有:麦—豆、麦—(红薯);麦—芝麻、麦—(棉花);麦—杂轮作;2年3熟制占25%,耕作制度有麦—晒垡—麦—红芋,麦豆和玉米;3年5熟制占15%,其制度是麦—芝麻—麦—豆和高梁。1953年以后,麦、豆和红薯面积不断扩大,晒垡田相应减少。1年2熟制由53%上升到56%。“文化大革命”期间,在“政治冲击一切”的口号下,行政命令代替科学管理,片面强调以粮为纲,普遍推行小麦密植化,实行麦—豆、豆—麦,麦—玉米,玉米—麦轮作,耕作制度趋向单一。

1978年以后,贯彻中共十一届三中全会精神,恢复和发展农村多种经营,调整了种植业的布局,耕作制度出现新的变化,1980年、1982年,3年5熟制分别回升到53%和84%。

1985年,县耕作制度主要有如下3种:小麦—大豆—冬闲(冬绿肥)春播作物2年3熟制;小麦—大豆—夏杂—芝麻(玉米、红芋等)1年2熟制;夏杂—芝麻(玉米)—小麦—大豆—麦类—旱垡(夏绿肥)3年5熟制。

二 肥料

民国时期,农作物施肥主要靠厩肥、塘肥、人粪尿、饼肥、绿肥、土杂肥等农家肥料,常有一半以上土地缺肥。

1949年后,县境农作物施肥可分两个阶段:50年代至60年代,是有机肥料为主,化肥为辅的阶段。虽然1952年已推广化肥,但历年供应甚少,有机肥料占90%以上。县人民政府每年抓肥料设施,广辟肥源,积造有机肥料,发动群众勤起勤垫牲畜栏圈,管好人尿粪、泥肥、坑肥、生活垃圾、老墙土,收集各种有机废物,并利用夏季高温,把各种秸杆、杂草进行堆压沤制。据1956年调查,全县修建厕所31000多个,打猪圈12840个,挖粪坑86400个,参加劳力5.4万多人次,共积肥料214万担,麦田施肥68.4万亩,占麦播总面积的74.3%。70年代至80年代,化学肥料增多,转入有机肥料和无机肥料并用阶段。施肥方法由旧的粗肥撒施改变为深施、条施、穴施,化学肥料大多作为追肥,也有作底肥施的。

第三节 品种

县内农作物品种丰富,主要有麦、豆、玉米、棉花、油菜、红薯、芝麻等。建国前没有玉米种植。建国后,人民政府十分重视良种的引进、繁育、推广。先后提出“四自(自繁、自育、自留、自用)一辅”(相互必要的调剂)和“四化(种子生产专业化、标准化、加工机械化、布局区域化)一供(统一供种)”的方针。县21个乡、镇,300个行政村都建立健全了良种繁育体系。1985年,县内的农作物基本上实现了良种化。

一小麦

1952年,引进白玉皮、金大2905、西农6028,全县种植面积高达405000亩,亩产75~100公斤;1955年,引进中农28、碧马1号和4号,县种植面积为30万亩,亩产75~100公斤。1959年,引进内乡5号、矮粒多、南大2419,种植面积40万亩,亩产90~150公斤。1961年,从信阳地区引进阿夫、阿勃春性品种,全县种植面积达50万亩,亩产150公斤,最高亩产250公斤。1977年,

从内乡、博爱引进“7023”春性品种,较阿夫、阿勃早熟2~3天,亩产200~250公斤。1978年,从百泉农专引进“百农3217”半冬性品种,1980年,引进“洛阳7602”、“宝丰7228”。1983年,全县种植“百农3217”面积50万亩,亩产250~300公斤。同年,又引进“西安8号”“偃师9号”等高产矮杆品种。至1985年,全县小麦基本实现良种化。县城南主要种植“7107”,“7602”,“宝丰7228”;县城北以“百农3217”、“宝丰7228”、“西安8号”为主,“洛阳7602”、“偃师9号”次之。1985年,全县小麦种植面积816439亩,平均亩产210公斤,总产量17145.22万公斤。

二 玉米

1956年,全县引进推广“金皇后”、“白马牙”2000亩;1966年,引进“丹玉6号”,同时,自杂交“豫225号”、“郑单2号”、“豫农704”早熟麦播玉米品种,与小麦、油菜20000亩轮作,变二年两熟制为三熟制。1976年,全县推广三熟制13万亩,亩产194.5斤。1983年,县内主要以种植“丹玉6号”为主,“豫农704”、“郑单2号”次之。同年,引进“掖单2号”、“丹玉14号”。1984年,实现玉米良种化。1985年,全县玉米种植面积355493亩,亩产253公斤,总产量8993.97万公斤。

三 大豆

1973年前,品种低劣混杂,产量低而不稳。1974年,引种紫大豆,共种植20万亩,但亩产一直徘徊在75公斤左右。1976年、1978年,分别引进“7033”和“跃进5号”大豆良种,全县种植面积高达30万亩,亩产100公斤。1982年,引进“锈变30”、“锈变31”大豆,1983年又引进“郑州64-1”良种,亩产125公斤,最高亩产200公斤。1985年,全县种植大豆面积222382亩,亩产80.25公斤,总产量1784.61万公斤。

四 棉花

建国前,主要种植“中棉”、“托籽棉”(俗称土棉),亩产皮棉5公斤左右。1953年,引进“大斯棉”,在三门闸乡霍庄试种4亩,亩产皮棉45.5公斤,较当地土棉增产88%。1955年又引进“岱字15号”,在老君庙乡肖屯示范种植50亩,亩产皮棉43.5公斤,最高亩产51公斤。1956年,全县植棉“岱字15号”14万亩,占棉花总面积的95%。1964年,引进“郑光棉”。1966年,粮、棉、油生产结构调整后,全县共植“郑光棉”73423亩,亩产皮棉29.5公斤。是年,全县亩产皮棉50公斤以上的大队10个,75公斤以上的14个。1979年,又引进“河南79”、“河南69”良种。1982年“中棉所10号”引进汝南后,始种植麦茬棉。1985年,全县植棉32386亩,亩产皮棉37公斤,总产量120万公斤。

五 红薯

建国初期,引进“胜利百号”,亩产(折合粮)150公斤左右。1955年至1980年,先后引进“宁字1号”、“宁字2号”和“徐薯18”等品种,亩产200公斤左右。1983年,全县种植面积13万亩,亩产189.5公斤。1985年,种植78617亩,亩产168.5公斤,总产量1325万公斤。

六 芝麻

建国初期,县内主要品种有“汝南八0二三”、“小籽黄”、“上蔡紫花叶二”、“上蔡紫花叶三”等。1954年至1980年,先后引进“南阳大杈”、“霸王鞭”、“沈丘大”、“驻芝4号”、“驻芝2号”、“河南1号”、“中芝7号”、“易阳白”、“郑芝1号”等品种。1981年种植芝麻167386亩,亩产47公斤,最高亩产85公斤。1985年,全县种植芝麻138197亩,亩产54公斤,总产746.263万公斤。

七 油菜

建国初期,县内只种植一些少量的菜型和白菜型品种,亩产仅20公斤左右。1966年至1984年,先后引进“胜利油菜”、“四川油包”、“甘油5号”、“南阳41”、“郑油2号”和“821”等高产、早熟品种,一般亩产100公斤左右。1985年,全县种植油菜231781亩,亩产91公斤,总产量2109.2万公斤。

第四节 病虫害防治

建国前,县内农民对于危害农作物的害虫一般采用人工捕捉的办法,也有用苦槐树枝和练树根等煎制药物防治。建国后,县人民政府十分重视农作物的病虫害防治工作。1952年,县农技站设植保股,负责病虫测报,指导全县大面积农作物病虫防治工作。1960年至1985年,先后在老君庙、水屯、留盆、和孝、王岗等重点乡建立病虫测报站11个,培训乡、村级植保员4601人次,基本上形成县、乡、村三级病虫测报网。1957年普查统计,属于检疫的有34种:水稻线虫病、小麦吸桨虫、棉花枯萎病、红薯黑斑病、红薯茎线虫病、洋麻炭疽病、桑萎缩病、苹果锈果病、花生线虫病、小麦黑穗病、小麦线虫病、高梁花黑穗病、红薯蔓割病、蝗虫、粘虫、豆天蛾、苹果黑腐病、葡萄黑茎病、葡萄霜霉病、蚕豆象、豌豆象、谷象、柿磷虫病、红磷病、苹果桔丁虫、红薯卷叶蛾、二十八瓢虫、大二十八星虫、棉金刚钻、梨大含心虫、梨小含心虫、桃小含心虫等。不属于检疫对象的有稻苞虫、棉芽虫、红蜘蛛、小麦锈病、斜纹夜蛾、地下害虫(金针虫、地老虎)等。主要治理办法:一是农业防治。改革耕作制度,合理轮作倒茬,调换抗病虫品种。二是人工防治。利用扑虫网、扑虫拍,进行扑打,手捉、脚踩及撒草木灰。三是药物防治。1953年前后,主要用“红砒”、“西力生”、“赛力散”、“棉油皂”,对种子和土壤进行科学处理。1961年后,随着农药生产的发展,各地大量使用了“滴滴涕”、“六六六粉”、“1605”、“1059”、“3911”等农药,对农作物进行喷洒,防治病虫害。1961年至1962年,河南省人民政府两次派飞机对老君庙、三门闸、三里店等乡的小麦锈病、吸浆虫、蝗虫等,喷撒农药。到1985年,县内小麦的主要病虫害吸浆虫、蝗虫等灾害基本解除。