第四章 工资 福利

第一节 工资形式

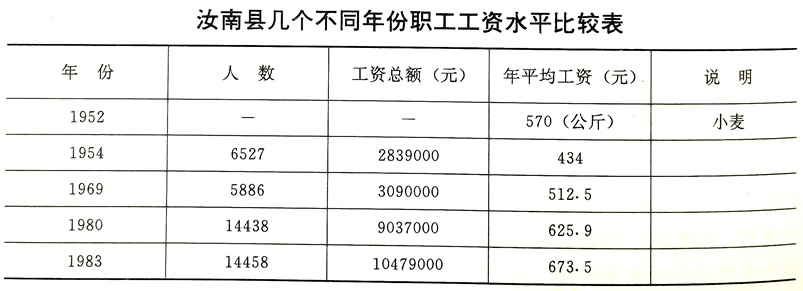

建国前,汝南县的工人没有固定的收入,终日辛劳难得温饱。1950年,汝南市劳动局根据实际情况,签定了劳资集体合同,规定职员每月小麦65公斤,医生85公斤,店员40~50公斤,一年期学徒工15~25公斤,二年期以上的30~40公斤,工资水平比1949年增加45%。1952年,对国家工作人员及职工实行包干制,以小麦为计酬标准,每人每月分别为75公斤、60公斤、50公斤,月底折款,扣除生活费后余退亏补。1954年后,采用记分办法,实行供给制,根据每月五日《河南日报》登载的分值,按个人的分数折价,一般分值0.223元。1956年,工资改革,开始实行“八级工资制”。1963~1984年,国家先后进行多次工资调整,大部分人员工资收入增加,分配趋于合理。1985年10月,全县机关、事业单位进行工资套改,有15118人工资变动,人均月增资17.77元。

第二节 工资调整

1956年,调整全县职工工资,工人实行八级工资制计发工资,同时建立工资委员会与劳动科,确定专人管理此项工作。1963年,工人工资分别进行调整。

1977年,40%的职工工资升级,1978年20%的先进职工奖励升级。1979年下半年进行工资区类别调整,汝南县由三类工资区调整为四类工资区,每人每月增资1元左右,副食品补贴每人每月5元。1979年至1980年,两年指标合并使用调资,采取民主评议、领导批准的方法进行。

1981年,国家采用分块的办法提高职工工资水平,首先对文教、体育、卫生系统的职工晋升工资,以职工工作年限和现有工资级别为标准。调资后的工资由1981年人均52.3元上升到60.8元。1982年,对国家机关事业单位的人员晋升工资,对符合条件的中、青年知识分子给予重点照顾,原则上不超过两个级差。此次调资,参加人数4008人,其中工人1004人,升2级的336人,月增资额每人平均21.17元。同年10月,企业开始调资,原则是“同企业的经济效益挂起钩来,同职工的劳动成果挂起钩来,调整工资与工资改革相结合”,采取考核升级和浮动升级的办法进行,全县共有130个企业单位的4600名工人升级。

1985年8月,全县由四类工资区调整到五类工资区,参加调资的职工19336人,月净增工资额19720元,人均月净增资1.02元。10月,根据国务院国发(1985)2号文件和省人民政府豫政(1985)144号文件规定,对全县企业单位(包括集体企业)进行了工资套改,实行新的工资制度,截止年底,套升工资的职工8079人,月增资额132989元,人均月增资16.46元。

第三节 劳动福利

县内在职人员的劳动福利有交通补助费、防寒、取暖补贴、劳动保护用品等。冬夏季节防寒取暖,防暑降温,按季节分配劳保用品,其物品一般是棉布、肥皂、毛巾、手套、白糖等。物品的发放初由商业部门负责供应,后改为单位自行解决。

中共十一届三中全会以后,对职工的劳动福利更加重视,取暖补贴,汝南县每人每年补贴30元,职工本人结婚或职工直系亲属死亡,假期1~3天,晚婚5天,假期间的工资照发。