第三章 县城建设

第一节 城 垣

公元420年,今汝南县城始叫悬瓠城,城墙以土围成。南北朝时期,汝南属北魏地,这时南北战争经常发生,汝南又处南北境要冲,加上豫州治、汝南郡治、上蔡县治都在这里,城墙也分段加砖、加固,先南后西而东,完全形成则在公元420年到534年之间。据《汝宁府志》记载:元末毁于兵,明洪武六年(1373年)重建,置汝宁千户所,周围5里30步,高1丈8尺,池深1丈2尺,阔2丈,有东、西、南3个门,东门叫迎春,西门叫见山,南门叫阜安。除城楼外,城墙皆为土筑。洪武八年(1375年),又拓为9里30步,高2丈5尺,增辟北门,各建重楼,土城墙更换为砖石。设警铺26个,又开水门2个。成化二十年(1484年)成圮,崇庄王奏请后,由都御史赵广博、知府罗元吉增高加厚重修,绕以子墙,撤去旧楼,重新扩大建筑四门,东门改称东作,南门称汝南,西门称西城,北门称拱门,同时增角楼2个,设警铺48个。正德九年(1514年),知府毕昭清和巡抚邓障,又命人用砖石修砌,并增高5尺。城池深2丈,阔5丈。隆庆三年(1569年),知府史桂芬,命人对城壕加修。崇祯七年(1634年)掘城壕深达4丈,阔10丈。开南堤石门,引汝水入壕,壕外植柳。崇祯十五年(1642年)李自成农民起义军攻破入城,东、南、北3门及部分铺楼在战争中被毁,以后同知韩星稍有修善。清朝顺治十八年(1661年),金镇重修周围城墙,康熙元年重建城楼。康熙二十年(1681年),知县邱天英修。雍正七年(1729年),知县程九度又修。乾隆三十一年(1766年),知县周柄又修。

光绪二十一年(1895年),北城墙被大水冲毁两处约20丈,汝阳知县汪奎命人修整。民国19年(1930年),汝南县县长朱增保命人整修城壕。民国26年(1937年)冬和民国27年(1938年)春,国民党河南省第八行政区督察专员公署下令,除四关城门外,将县城城墙全部拆除(城门未拆)。

1953年,拆除第一道西城门,1954年拆除第二道东城门,1962年拆除内城东门,1968年拆除南城门和内城西城门,因北城门对汝河水浸城时有保护城内安全的作用,故未拆。

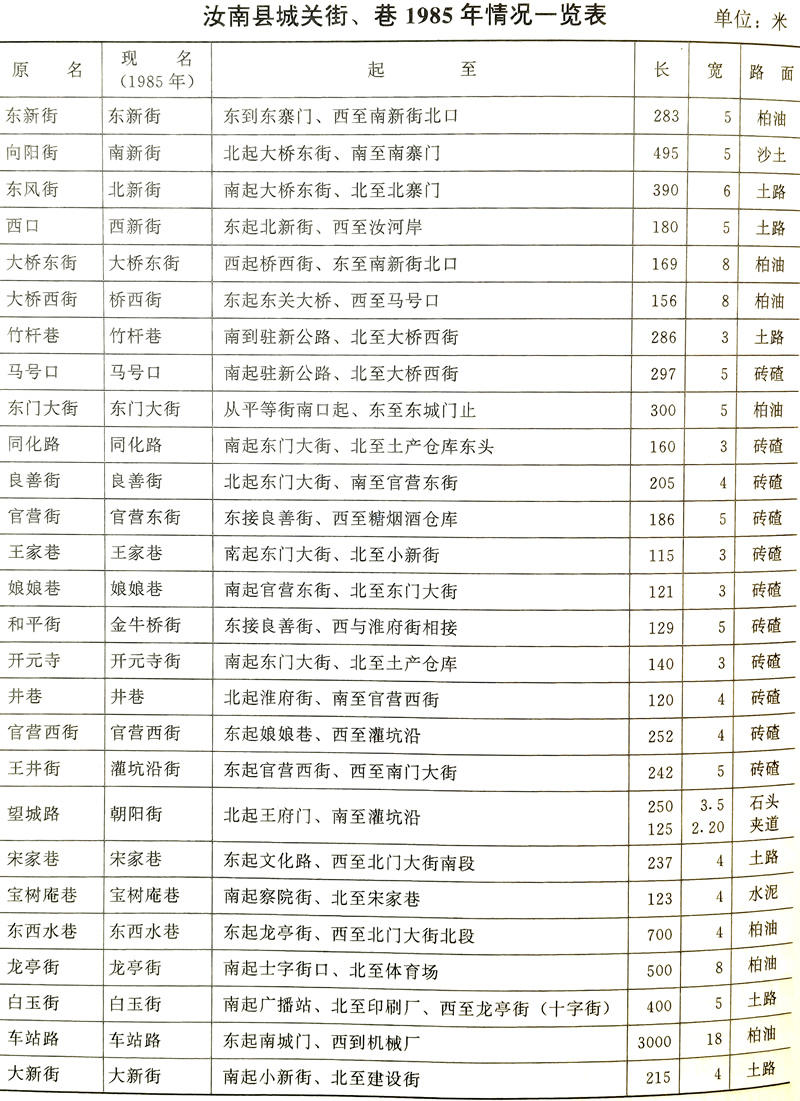

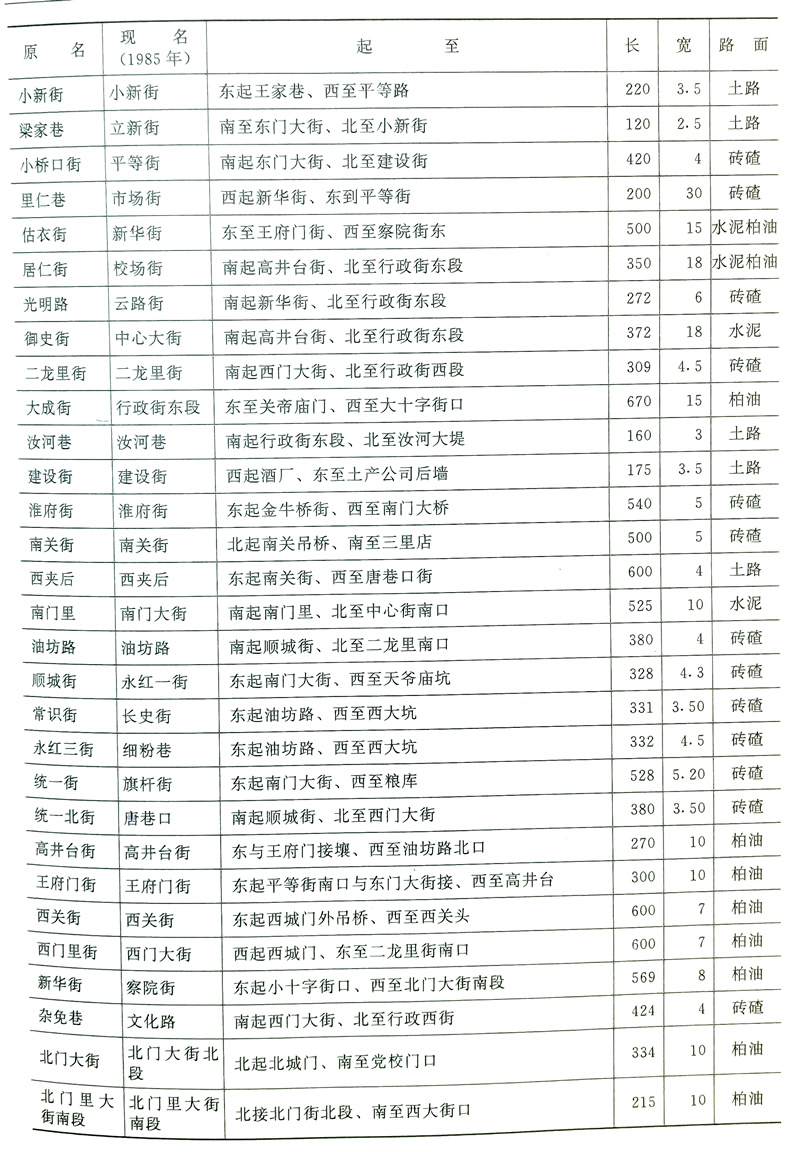

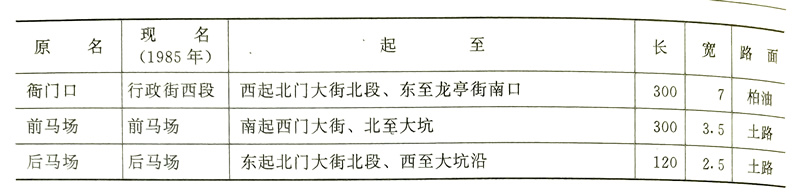

第二节 街

1949年10月前,城区共有大小街道巷78条,分布在东西长4公里,南北宽2.5公里的区域内,主要街道有东大街、南大街、西大街、北大街、小教场、二龙里、小十字街、大成街、察院街、西关大街、南关大街、大街口等。

建国后,历届政府对城内街巷建设十分重视。30多年来对宽窄不一、弯曲不齐的街巷进行了整修。整修的街巷有北门里大街、王府门大街、大成街、城皇庙街、关帝庙街、南门大街、王帮口、陆陈街、鸡鹅口、御史街、鼓楼街、龙亭街、宝树庵巷、高井台街、东门大街、西门大街、大街口、校场街。1951年后,许多街巷改了名字,1981年地名普查时全部更正过来。到1985年,全城关经过改修后共有大小街巷60条。买卖中心集中在今电影院、百货楼、校场这个较大的范围。另外,东关、西关、北关、南关也有一些蔬菜摊贩在那里买卖。

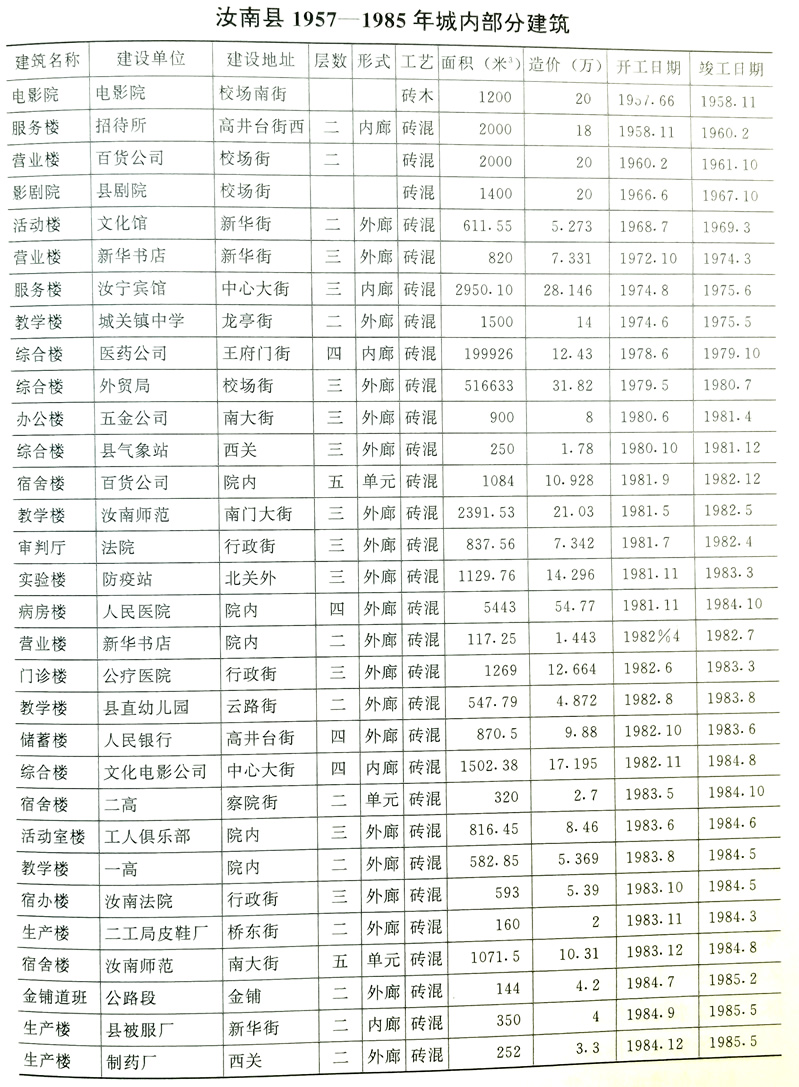

第三节 房屋及主要建筑

建国前,城内西部、北部和主要街面房屋较好,多为砖墙灰瓦顶。东部开元寺周围,济民桥以西房屋稍次,一部分为砖墙瓦顶,一部分为瓦顶半生墙,另一部分则是草顶泥墙,这种房舍城南部最多,房屋建筑简单,低暗潮湿。整个县城房舍安排是:北部为衙门机关,西部多是官眷住房,从商户多住东部。居民所住房屋为“人”字形土木结构,大小宽窄高低参差不齐,公共设施随意安放,全城整体建筑严谨,但房屋建筑设计显得乱杂。

1954年,对城区主要建筑开始进行改造,当年改建了汝南剧院,兴建了汝南师范学校、第一高级中学、城关粮库。之后,又兴建工人俱乐部、电影院、招待所、百货楼。从1954年到1960年城区房舍建筑总投资381749.74元,占地总面积3121125平方米。

60年代初,国家连续遭受三年自然灾害,群众和机关单位建房很少。“文化大革命”的十年中,全城区共建楼房11座。

中共十一届三中全会以后,不仅新建楼房多,而且建筑材料的质量比过去好。1978年至1985年之间,城区各机关共建楼房123座,是前10年总和的12倍。城区居民自建房的数量、式样也更多更新,不仅盖砖瓦、水泥结构的平房,而且有的居民还盖了钢筋水泥结构的楼房。据1985年底统计,城区盖二、三层楼房的有38户,面积5700平方米。

第四节公共设施

一 供水

建国前,城内居民用水靠浅层地表水和河水。城内80%以上的市民挑汝河水吃。1951年7月,县政府在各取水点设立卫生哨,不准在各取水点处洗澡、洗衣和牲畜饮水。但因汝河水来至上游,水质差、不卫生问题不能解决。1958年,县筹备建立水厂,1959年开始打井。1961年3月,第一眼机井建成,3月底向城关机关、团体、市民售水,每担水价2分。当时,资金少,设备差,没铺地下管道,只把水从地下抽至水池,经过滤再把水抽到供水房。1964年7月,开始兴建第一座水塔,同年12月5日峻工,容量为80吨。1965年2月6日使用。5月开始铺设地下输水管道,总长193米。以后又逐年打机井5眼:一号机井,在县政府院东,深200米,口径φ0.3米,1969年12月开始使用。二号机井,在汝南二高操场,深240米,口径φ0.3米,1980年5月开始使用。三号机井,在北城门西侧,深261.3米,口径φ0.3米,1979年5月开始使用。四号机井,在东关大桥东街,深240米,口径0.3米,1980年5月开始使用。五号机井,在水厂院内,深212.78米,口径φ0.3米,1980年8月开始使用。

截止1985年底,全城公用水表570块。水厂为没能力安输水管道的用户设立供水站23个。全城85%的市民用自来水,日供水量3333吨。

二 排水

县城主要有以下排水工程:

小洪河排水沟:该沟为自然形成,起源于察院街西头,全长约3500米,沟上宽约2米,深约1米,底宽1.5米。

南门大街双面排水沟:该沟于1974年修路时重建,全长525米,宽0.65米,深0.50米,上加水泥盖板。

中心大街双面排水沟:该沟建于1974年,全长440米,宽0.65米,深0.5米,上加水泥盖板。

东西大街双面排水沟:该沟1984年建,全长1920米,宽0.70米,深0.65米,上加水泥盖板。

校场街双面排水沟:1984年建,长610米,宽1米,深0.50米。

新华街排水沟:建于1974年,长200米,宽0.65米,深0.5米,上加水泥盖板。

行政东街排水沟:1983年建,长400米,宽1米,深0.5米,上加水泥盖板。水由县政府门口入东西大街排水沟,而后流入汝河。

龙亭大街排水沟:建于1982年,长375米,宽0.8米,深0.75米,上加水泥盖板。水由龙亭西泄水闸流入汝河。

北门大街排水沟:建于1984年,长585米,宽0.9米,深0.8米。水经龙亭街西侧流入汝河。到1985年底,98%的城区废水排入汝河。

三 路灯

1950年初,汝南县火力发电厂建成,4月开始供电。1953年,县城开始安装路灯,供电路线是东、西大街。1970年初改用网电,1980年,城关主要街道都装上了电灯。1985年,将平顶山~王岗110千伏输电电源送电至王岗变电站,由王岗电站降压到35千伏送至城西关变电站。全城区安装路灯120盏,其中120W的100盏,160W的20盏,城区用电量为43200千瓦时/年。

四 卫生

建国前,城内公共卫生条件极差。

建国后,建立县卫生防疫站,对城内环境卫生和食品卫生进行监督。

1985年,城区东西大街、行政街、校场街等道路卫生由城关卫生队负责清扫。卫生队有大粪车1部,3吨洒水车1部。全城关有22个公共厕所,卫生由专人负责管理。

第五节 绿化

建国前,城内街道两旁、居民宅院零星种植有柳、槐树。人民政府成立后,十分重视绿化事业。1978年春,南门大街至县委门口的树木更新,全部植法国梧桐。1979年以后的几年中,对东西大街及城区主要街道树种又更新,但因保护林木措施不力,成活较少。南关外烈士陵园种植的松树、柏树四季长青。汝河两岸植有松树、柏树、槐树、桐树、柳树等。

县城南关外园林学校园内种植的果树成林,有桃树、栗子、苹果、梨树及各种花草。北关园艺场种植有桃树林、苹果林、梨树林和各种花卉,是全县城镇绿化育林基地。