第一章 公 安

第一节 机构

光绪三十二年(1906年),县成立巡警事务所,内设警务长1人,巡官2人,巡警若干。民国2年(1913年)河南省警察厅通令县级巡警事务所改为警察局。县警察局设局长1人,巡官1人,巡长3人,书记1人,警士3个班共30人。民国17年(1928年),建立汝南县公安局,地址在今县委院,内设局长1人,巡官2人,警长3人,书记1人,警士30人。民国21年(1932年),河南省第八行政督察专员公署设置在汝南县,汝南县公安局归专署直辖,裁局分为4处派驻所,分别设在县医院原址、王府门、东关外、西关林场。每所设巡官1人,巡长2人,警士25人。民国23年(1934年),4所合并建立汝南县警察局,并在杨埠、王岗、马乡、金铺4个区设分驻所,各设警长1人,警士4人。民国24年(1935年)改警察局为公安局,区分驻所撤销,推行保甲联防制。

民国30年(1941年),日军首次侵犯汝南,公安局被焚,后迁至云路街路西(今水厂院),全局警士70人。民国31年(1942年)又更名为警察局,后扩编为特等局。民国33年(1944年)5月,汝南再次沦陷,警察局随县政府东迁杨埠,增设杨埠分局,内设分局长1人,巡官1人,警长2人,警士20人。民国36年(1947年),警察局又迁回县城,直至民国37年(1948年)底解散。

民国37年(1948年),汝南县民主政府在杨埠(今平舆县杨埠镇)成立,设县公安局。局内设秘书股、审讯股、侦察股、公安保卫队。民国38年(1949年)2月县城解放,局址迁至县城,增设治安股、看守所,同时在城东关、德楼(陀螺)坑、二龙里3处设派出所。1950年汝南划市,市、县公安局分署。县公安局在县辖10区各设1名公安特派员。1951年县、市公安局合并,仍称汝南县公安局,增设管教股、机关保卫股。1958年9月,县公安局、检察院、法院合并为县委政法部。次年4月,县委政法部撤销,公安局恢复建制,各股、室无变动。“文化大革命”开始后,公安局于1966年2月被军事管制小组取代。1973年县公安局恢复建制,各股、室、队、所陆续建立。至1985年,公安局设立政保股、内保股、治安股、预审股、信访股、消防股、办公室、政工室、刑警队、武警中队、消防中队、行政拘留所、看守所和24个派出所等37个内部职能单位。

第二节 治安管理

一户籍管理

建国初期,县人民政府开始进行户口登记工作。县城内由公安派出所按照《城市户口管理暂行条例》的规定,进行居民户口登记,建立居住地变动、户口移动申请和留客报告登记制度,掌握人口变动情况。农村区、乡因没设派出所,由区、乡政府管理户口。1953年起,迁移户口开始使用准迁证。农业合作社时期,农业社设户口员管理本社户口,各农业社均建有户口簿。

1958年《中华人民共和国户口登记条例》颁布实施后,户口管理进一步规范,对城镇居民实行常住、暂住、出生、死亡、迁出、迁入、变更更正7项登记;对农村人口实行出生、死亡、迁出、迁入4项登记。1979年国务院《关于处理户口迁移的规定》颁布后,全县21个乡镇的派出所均设有户籍管理室,配专职户籍民警10人,办理有关户口的各项事宜。1982年,各乡镇派出所建立户口册,将全县户籍管理纳入法制轨道。至1985年,户口管理没作变动。

二 枪支、危险物品管理

1949年,人民政府发动群众开展“剿匪反特”运动,在这次运动中收缴有流散枪支、弹药和其他危险物品。

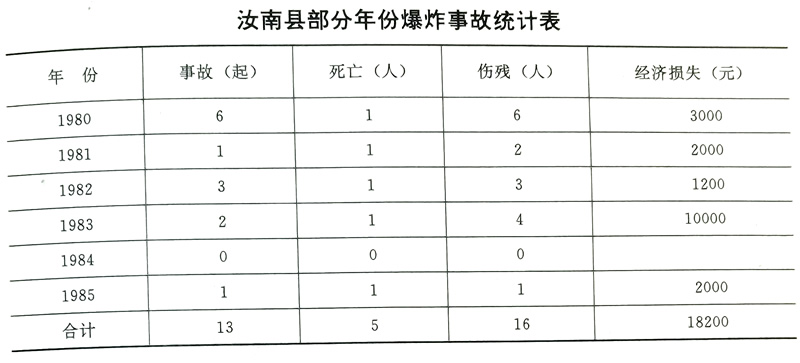

建国后,公安机关开始对县内枪支、弹药和其他危险物品实行统一管理,严禁私藏枪械,凡需购枪者,均须登记造册,经审查批准后由县公安机关发给枪支和持枪证。1981年开始,对因工作需要配带自卫枪、民间猎枪、体育用小口径步枪的,均由公安机关审核、登记、打号、发给使用证。对炸药、雷管、导火索等爆炸物品,储存库须设在空旷地带,室内须设防火、防盗等安全设备,指定专人保管,严格收发、运输、登记制度。1984年起,对使用、购买爆炸物品的单位和个人,经公安机关对其数量、用途及各种安全措施审定后,发给使用证、购买证和运输证,同时严格控制烟花爆竹的私自生产。

三 公共秩序管理

1951年,县公安机关开始按照公安部制定的《公共娱乐场所管理规则》,协同有关部门对全县各类公共场所、娱乐场所和复杂场所实施管理。在汽车站,主要是对旅客进行安全教育,维护车站秩序,重点做好停车场、售票处、问事处、寄存处、行李房、候车室和旅客上下车的秩序管理;查禁携带危险物品乘车,预防和查缉犯罪。商场、影剧院、体育场均制定有观众须知;经常检查建筑物的安全状况和消防安全设施,控制人员流量,疏通出入口,防止事故发生。对城乡重要机关、工厂、企业、仓库等周围地区,偏僻街、巷、城乡结合部等地,组织重点巡逻;对重要会议和重大活动,加强安全保卫工作。70年代末到80年代初,县内开始开展社会治安综合治理,实行公共秩序“群防群治”。在1983年严厉打击各种犯罪活动的斗争中,警民破获各类案件286起,其中重大案件61起,破案率为88%。至1985年,全县建立治安保卫委员会365个,治保人员1830人。

四 特种行业管理

县内特种行业主要有旅店业、印铸业、刻字业、旧货业、畜牧交易业等。建国初期,县有关部门开始对特种行业实行审批登记发证制度。1978年8月,根据新颁布的《城市治安管理工作细则》规定的范围,经县公安局清查,县内共有各类特种行业店点179个,包括旅店92个、废品收购点40个、印刷业15个、刻字业8个、牲畜交易所23个、自行车交易所1个。根据不同行业的不同特点,公安机关为其制定相应的管理措施,派出所经常检查、监督执行。1985年,通过对特种行业检查,发现违法犯罪线索39起,流氓奸宿8起,抓获人犯16名。

五 禁烟、禁赌、禁娼

建国前,毒、赌、娼是毒害较大的三大公害。建国初期,在开展对敌斗争的同时,对社会上的毒、赌、娼等丑恶现象进行专项打击。1949年10月,省人民政府公布《禁烟禁毒暂行办法》,县内吸毒者渐少,贩毒、吸毒者由公开转入隐蔽。1952年,全国统一禁毒,县内成立禁毒委员会,由县公安局、司法、民政等部门抽调人员组成办公室,破获大小毒案27起,抓捕毒犯77人;自首吸毒、贩毒者304人,集训65次;收缴鸦片88两,大烟膏262两,毒具485件;批准逮捕毒犯52人,处决1人,判处15年以上有期徒刑的11人,判处15年以下有期徒刑的40人。

建国初期,县内赌博现象遍及城乡。1954年,县公安机关在全县开展禁赌和查缴赌具活动,禁止制造和买卖赌具,集中打击少数聚众赌博和以赌博为业的赌头、赌棍,收缴、销毁各种赌具数千副,境内赌博基本禁绝。由于赌博系历史遗留顽症,少数地区仍时有赌博事件发生,但大多具有在娱乐活动中带一定彩头的性质。据县人民法院统计,1980~1985年无因赌博被判处刑罚的。

建国以前,县内有多处妓院。1950年根据中央人民政府取缔娼妓的命令,查封县内全部妓院,收容妓女50多名,举办集训班,按照“讲明政策,教育改造,学习生产,改嫁从良”的方针,帮助她们从良就业,境内娼妓由此绝迹。自1980年始,县内偶有暗娼出现,一经发现,即被公安机关依法处理。

第三节 侦破

一 政治案件

县内政治案件主要是敌、特、匪等妄图颠覆人民政权案件。民国37年(1948年),县处于敌我拉锯状态。8月,国民党十一师出动1个团的兵力,突然袭击汝东解放区,县委机关在双庙(今平舆境内)受到敌人重重包围,县公安局保卫队和区中队奋力掩护,大部分同志得以突围脱险,双庙区副区长李清朗等5名同志牺牲。事后,公安局保卫队依靠群众,查明敌人这次行动是由潜伏解放区的国民党女谍报员万妮指引,随破获敌谍报站,抓获万妮等5名敌谍报人员,除2名有立功表现的经教育释放外,万妮等3人被处决。建国初期,县内的政治斗争形势依然严峻,各种反动势力时时威胁着新生的人民政权。1949年,在全县范围内开展了群众性的“剿匪反特”运动。首先对敌伪人员进行排查登记、注册留档。在几个月中,共登记敌伪人员731人,其中国民党员223名,三青团员56名,其他人员452名。按职业分类,党政人员489名,军警人员73名,司法人员14名,粮财人员86名,其他人员69名。在登记检查的基础上,成立“反省院”,对119名党、团、区分部科级以上的人员进行集训,学习党的政策,检查自己的过去,争取立功受奖,后根据不同情况分别给予处理。在这次运动中,共破获特务案件10起,抓捕特务组长以上骨干分子12人,还抓获地痞土匪489人,缴获轻型机枪1挺,电话机2部,收音机2部。当年还破获九宫道暴动案,道首王怀亮等10人被判刑。1950年2月破获中州路工会案和义和团暴动案,两案主犯施庆元等3人、孙继英等4人被抓获;同年4月又破获一贯道、自学会暴动案和地下军案,抓获一贯道案首犯黄连芳等14人、自学会案首犯吴学英等6人、地下军案首犯松国本等11人。6月破获老君庙匪特暴动案,抓获翟绍等3人。7月,连续破获返乡自卫军暴动案、最新三民主义爱国青年团案、特务大队案、匪特布告案等。后又相继破获万坡阴谋暴动案、九路军案等一系列反革命案件。

“文化大革命”中,由于阶级斗争扩大化,部分人员被错划为反革命。“文化大革命”结束后相继被平反。

附:取缔反动会道门

建国前,县内共有会道门54种,其中最为反动、猖獗的有一贯道、希杏坛、东方道、东震道、释一堂、圣母军等。1953年,有道首352名,道徒10256名,占当年全县总人口的2.2%,分布全县城乡。建国初期,反动会道门制造谣言,散布迷信,蛊惑人心,妄图颠覆新政权。1953年在镇压反革命的第三阶段中被彻底取缔。

(一)一贯道

该道为道中之首。民国28年(1939年)由山东传入县内,在县城东门内外、御史街、西华门和楚铺乡(今上蔡境内)一带设5个分坛,道徒众多,组织严密,上有道长、先前人、后前人、点传师、总坛主,下有分坛主、家庭坛主、乩手和天、地、人三才。该道利用讲经说法,麻痹道徒,愚弄群众,为封建统治阶级服务。1950年4月组织反革命暴动,受到彻底打击。

(二)希杏坛

希杏坛从民国9年(1920年)传入县内至1953年结束,其间30多年,三起三落。民国37年(1948年)前后,为鼎盛时期,发展道徒1000多人,建立分坛17处,遍布城乡,总坛设在城内校场口东,悬挂“慈善会”招牌。为取得合法地位,坛主呈请国民党县政府批准,更名为“希杏悲世慈善会”。坛主、乩手几易其人,有一套完整的机构和笼络道徒的手段。总头人李寿轩,南宫县人,初来汝南以摆药摊为业,资金无几,后因控制该道13年之久,成了有名的富翁,置宅基1处,盖楼瓦房20多间,购良田130多亩,过着挥霍无度的生活,政治上投靠日军,代表道会迎接日军进城,帮助日军在汝南干了许多卖国求荣之事。

东方道、东震道、九宫道、释一堂等均系道教,由于道徒众多,后分为8大派系,各派之下又有世系,对社会影响很大。

二 刑事案件

建国初期,为巩固人民民主政权,开展土地改革、镇压反革命、“三反”、“五反”、“三大改造”等运动,政法机关重点打击反革命残余势力。按照孤立瓦解集团势力,严惩首恶分子,教育挽救胁从人员的原则,对一批罪大恶极,不杀不足以平民愤的犯罪分子进行了镇压,对4000余名尚可以改造的犯罪分子判处死缓以下刑罚,境内刑事案件明显减少,社会秩序空前安定。

1959~1962年经济困难时期,盗窃案件剧增。1963~1965年国民经济调整时期,党的各级地方组织和各级人民政府妥善安排群众生活,贯彻“以防为主”的方针,开展社会主义法制和道德宣传教育,并及时打击盗窃犯罪,刑事案件再度下降。“文化大革命”期间,公安机关被“砸烂”,无政府主义思潮泛滥,各种刑事犯罪,特别是打、砸、抢犯罪,侵犯公民人身权利、民主权利、财产权利犯罪,破坏集体生产等犯罪猖獗,社会秩序混乱。

1978年后,随着“对外开放、对内搞活”政策的实施,境内刑事犯罪出现新的特点。一是恶性案件呈上升趋势;二是青少年犯罪、团伙犯罪突出。1982年1月至1983年8月,全县发生刑事案件456起。为保证对外开放政策的顺利实施,1983年8月16日开始,遵照中共中央“从重从快,一网打尽”的指示,县内开展严厉打击刑事犯罪活动的斗争,至1985年底,共摧毁犯罪团伙66个,破获各类积案155起,缴获赃物赃款计53461元,收缴手枪2支,子弹320发,雷管63个,其他凶器18件。

第四节 消防

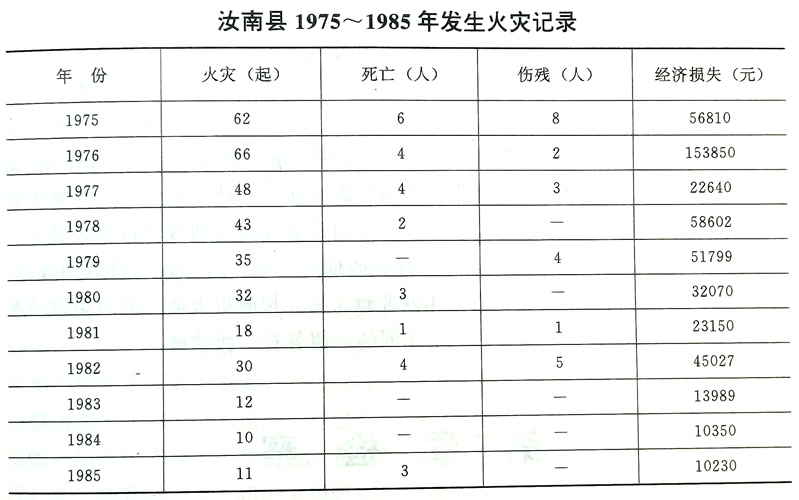

1949年冬,建立汝南县消防委员会,消防工作被列入治安工作的“四防”之一。各企事业单位,特别是重点防火单位,逐步建立了消防安全组织,购置灭火器具,对预防火灾发生起到一定的积极作用。1975年县公安局设立消防股,有4名干警。1977年4月组建专职企业消防队,招收17名合同消防警,配消防车1辆。除执行灭火任务外,平时开展防火宣传,普及防火知识,开展安全检查,发现隐患及时排除,确保重点防火单位的消防安全。至1983年底,消防队共灭火100余起。1984年4月,中国人民解放军武装警察部队汝南县消防中队正式组建,地址在城关西南汝正公路西侧,占地3000平方米,建有车库、器械库和住房等。配有消防执勤车2部、指挥车1部,有干部、战士计26人,有通讯电台、基地电台各1部、消防栓17台、手台泵6个、灭火器15具、60公里干粉灭火机20部、水带1200米,增强了自救能力,县内消防工作走上正规化。

第五节 狱政管理

清顺治二年(1645年),县设监狱,地址在西门大街。宣统年间,扩建改造分男监、妇监,并建有监房、炊房、厕所,由上级选派管狱人员。民国17年(1928年)建立看守所,同监狱分设。看守所设在杂免巷中段路西,监狱迁至今西大仓院内。看守所同监狱一样阴森恐怖,所押犯人多为劳苦大众,地霸豪绅,有钱行贿,难予治罪。典狱官、押解警同行贿犯人相串通,“重罪轻判、轻罪重刑”的现象屡见不鲜。民国32(1943年),荒年,狱官王德赢克扣囚粮,囚犯每日一餐,仅两勺稀饭,478人死于狱内。民国33年(1944年),狱官杨开元接受他人重贿,控陈天平等4名犯人越狱暴动,致使他们被含冤枪杀。

民国38年(1949年)2月,县人民政府奉上级指示,建造看守所1座,设监房、预审室、办公用房等。同时建造县中队营房、操场、伙房,预审股办公室在看守所外。监房宽敞、安全、卫生,符合“五防”标准(五防指防火、防寒、防暑、防潮、防漏)。监所人员依照法律对犯人实行革命人道主义,不打骂、不虐待、不体罚、不侮辱人格。伙食执行国家规定标准。每年均对监房给予多次消毒,消灭病菌和寄生虫。犯人生病可及时得到治疗,重病、流行性传染病可住院治疗或保外就医。看守人员不仅看守犯人,还对犯人实施教育改造。犯人入监,首先学习监规,以便自觉遵守。看守人员经常给犯人上法制课,讲形势、讲法律、讲政策,指明前途和出路,教育犯人认罪服法、改恶从善。对认罪态度好、遵守监规的给予表扬,每月评选“五好人犯”,对表现突出、确有悔罪和立功表现的人犯,建议给予从轻处罚或及时报请法院给予减刑、假释等,促进在押人犯改造,每年均有在押人犯举报犯罪同伙或其他犯罪线索。为便于管理,后在看守所西侧建刑事拘留所1座,专门看管被拘留和收容审查人员。

1951年,县公安局增设劳改股,建劳改烟厂1处,对犯人实行劳动改造,1953年撤销,全体管教人员调南阳第四监狱工作。判刑犯人遣送外地劳改场所改造,被判处拘役和少数被判处短期徒刑的,留县看守所改造。