第二章 人口构成

第一节 性别 年龄

一 性别

建国前由于传宗接代封建残余思想的影响,长期以来男性人数略高于女性。随着人民生活和文化素质的提高,计划生育工作的深入开展,县内人口男女比例逐渐平衡,1953年出生婴儿的性别比率为107%(以女性为100),1964年出生婴儿性别比率为99.71%,1982年,全县男性公民356430人,女性公民355525人,性别比率为100.25%,低于全国(106.28)和全省(104.26)平均值,趋于正常合理。其中,城关镇人口性别比率偏高,为106.44%,但仍接近全国和全省平均值,1985年,男女性别比率为1:0.99。

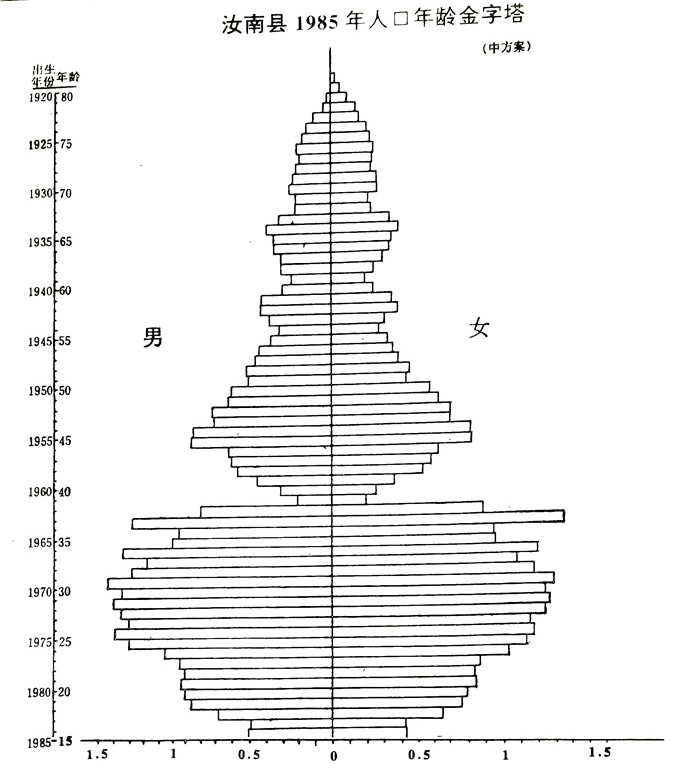

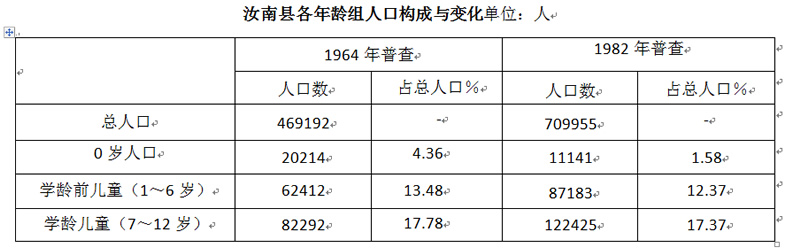

二 年龄

1982年,人口年龄构成情况:婴儿、少年儿童人口比率下降;青、壮年、老年人口比率升高;在总人口中,不满周岁婴儿占总人口的1.58%,学龄前儿童占12.37%,小学适龄儿童占17.37%,初中学龄人口占8.44%,高中年龄人数占7.37%;兵役人数占8.39%,育龄妇女占23.24%,男女劳力人口占50.5%,退出劳动年龄人口为9.07%。

近年来,计划生育工作广泛开展,人民生活水平不断提高,全县人口已由年轻型向成年型过渡。1982年少年儿童比(0~14岁人口与总人口之比)为37.2%;老年比(65岁以上人口数与总人口之比)为4.99%;老少比(65岁及以上人口数与0~14岁人口数之比)为13.42%;人口年龄中位数为19.94岁。1982年普查中,全县90岁以上人口为126人,其中,留盆镇有位103岁的高龄老人。

第二节 文化 职业

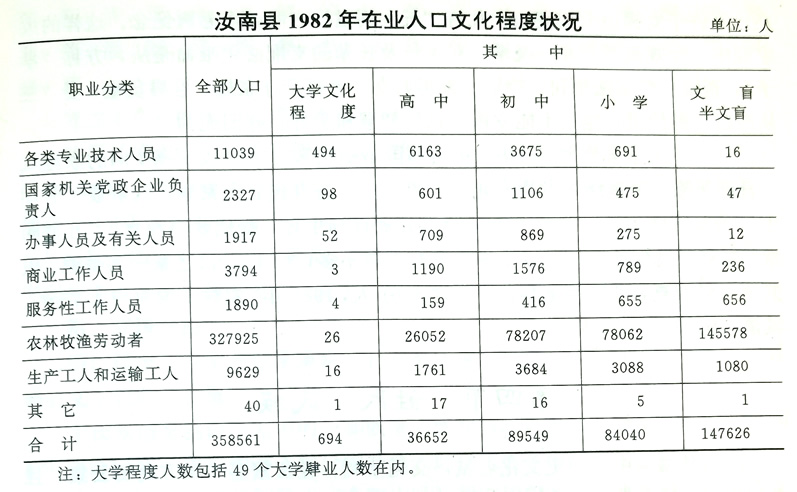

一 文化构成

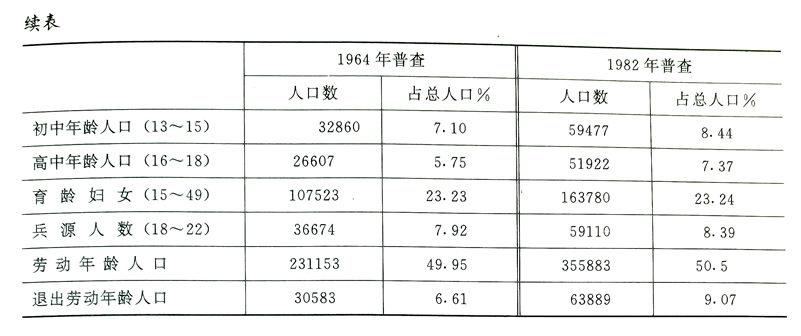

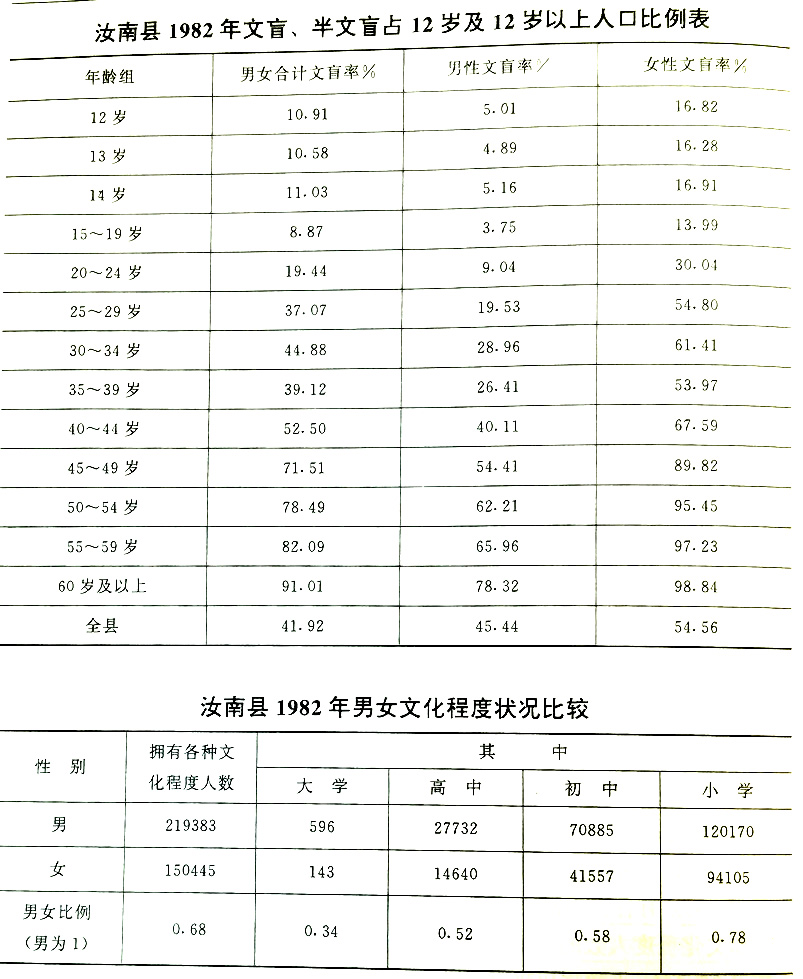

建国后,教育事业不断发展,人民群众的文化知识水平普遍提高,文化程度构成不断发生变化。1964年,全县具有各种不同文化程度的人数为125786人,其中大学毕业文化程度人数占文化程度总人数的0.27%,高中文化程度人数占3%,初中文化程度人数占14%,小学文化程度人数占82.37%。1982年普查时,全县有各种不同文化程度的人数为369828人,其中大学文化程度人数占全部文化程度人数的0.19%,高中文化程度人数占11.45%,初中文化程度人数占30.4%,小学文化程度人数占57.95%,全县有文盲、半文盲253038人,占全县总人口的35.92%。

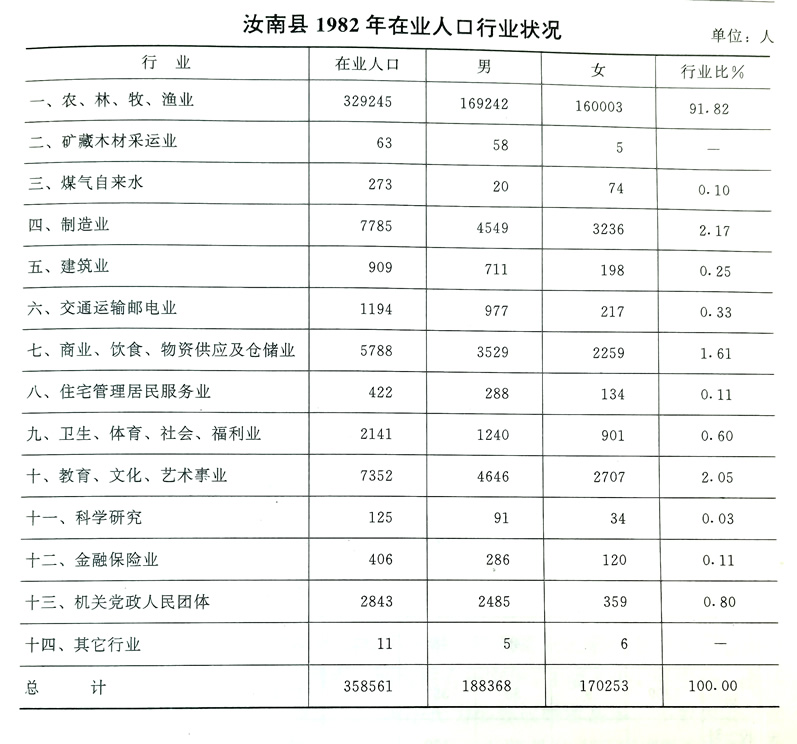

二 行业构成

1982年,在业人口358561人,占15岁以上人口的80%,占全部人口的50.5%。农、林、牧、渔行业人口最多,占在业人口的91.82%,工业制造业人口占2.17%,商业饮食服务业人口占1.61%,文化事业人口占2.05%。

第三节 婚姻家庭

一 婚姻

封建社会汝南的家庭婚姻状况极不正常,官僚富豪之家一妻多妾者屡见不鲜。民国期间,纳妾之风极为盛行,如城东有一官绅,1妻5妾,妾中最小者年龄尚小于自己的长孙女。而贫困人家男子无力娶妻成婚者甚多。多数为妾之女实为家境所迫,生活所逼。在家庭中,女子处于从属地位,受到“夫为妻纲”的封建礼教的禁锢。包办、买卖婚姻、指腹为婚、童养媳等婚姻扼杀了无数青年男女的青春和幸福。

1950年,汝南县贯彻《中华人民共和国婚姻法》,严格实行一夫一妻制,男女婚姻自由、地位平等,禁止纳妾蓄婢,禁止包办、买卖、重婚、童养媳等婚姻现象。

1980年,贯彻新《婚姻法》,男满22周岁,女满20周岁,方准结婚。双方必到民政部门登记,领取结婚证后才为正式合法夫妻。禁止非法同居,提倡晚婚、晚育。

二 家庭

建国前,家庭以族繁势强、人丁兴旺为荣,多系几代人共同生活,父母健在,不许子女提出分居要求,凡有“五世同堂”之家,多悬匾纪念。这样的大家庭中,家规甚严,儿孙晚辈,对家长及长辈的支配必须唯命是从,方称“孝子”,否则要受家法惩罚。特别是青年妇女,更要严守家规,忍辱负重,受“三从四德”的约束,她们不能发挥自己的智慧和爱好,守旧无为。

1950年,全县贯彻《中华人民共和国婚姻法》,实行男女平等,旧的家庭观念日渐革除,家庭结构发生变化,兄弟分居,各自建立小家庭,既解放了劳动生产力又方便生活。1972年起,全县开展计划生育,提倡晚婚晚育,“五世同堂”之家已属罕见,10口以上的大家庭为数不多,3、4、5口之家极为普遍。根据统计局调查,1982年全县每户平均5.01人,1985年,农村平均每户4.75人,城镇居民每户5.44人。

第四节 姓氏 民族

汝南县城为中原历史文化名城,交通便利,经贸繁盛,四方商贾云集,且多有定居,他们在此生养栖息,故汝南姓氏较为繁多。据1985年统计,有姓氏326个,其中复姓4个,以笔画为序,排列如下:

丁、卜、刁、乜、万、于、马、卫、凡、门、王、尤、孔、勾、毛、方、边、文、牛、邓、井、车、仇、水、木、支、韦、尹、户、巴、卞、占、史、乐、付、平、召、申、龙、卢、巨、田、生、邝、叶、过、白、讧、古、石、冯、左、兰、节、司、包、代、宁、叩、冉、甘、龙、艾、孙、朱、许、吕、华、羊、吉、任、庄、安、亦、齐、伍、祁、米、仲、全、刘、池、乔、江、芋、曲、巩、朴、伊、年、划、竹、纪、阮、纣、向、师、邢、毕、仝、李、吴、沈、何、张、平、邹、汤、苏、时、余、肖、汪、邵、狄、宋、辛、邱、巫、应、杜、谷、佟、冷、来、岗、轩、别、陆、但、匡、陈、赵、周、郑、杨、表、孟、和、范、金、房、明、庞、单、林、武、岳、经、录、泥、宗、郏、国、欧、罗、屈、官、苑、卓、迷、竺、录、尚、施、姜、泉、俞、费、贺、娄、郝、姚、祝、胡、复、闻、荣、南、郜、类、洪、省、蛋、荆、贵、皇、段、柏、洛、骆、柳、宫、钟、饶、段、昝、项、钱、秦、陶、栾、诏、倪、殷、顾、凌、候、严、郭、徐、高、聂、耿、贾、党、柴、海、涂、敖、栗、晁、席、桂、展、洒、夏、袁、桃、曹、戚、常、康、黄、谌、梁、章、阎、续、崔、盛、麻、寇、姬、盖、梅、商、湛、龚、教、鹿、霍、扈、蒋、韩、谢、俞、银、葛、彭、董、惠、游、温、景、朝、童、粟、程、嵇、斑、曾(zān)、储、筛、焦、曾(céng)、鲁、傅、廉、雷、腾、詹、楚、路、

甄、靳、满、鄢、雍、虞、解、鲍、窦、赖、赛、熊、赫、蔡、谬、缪、管、谭、裴、蔺、潘、臧、樊、燕、暴、蕲、黎、薄、薛、穆、翟、瞿、冀、戴、魏、繁、攀、霸

复姓4个:欧阳 皇甫 南宫 慕容

汝南县境内汉族居多,据1982年统计,全县有汉族705275人,占总人口的99.34%;回族4668人,占总人口的0.65%;壮族5人,满族7人。少数民族总计4680人,较1964年的3295人净增1385人,增长42%,其中壮族增加3人,满族增加6人,1985年底,全县共有723140人,19个民族。县内回族主要居住在城关镇、和孝乡、留盆乡、罗店乡。在回族居民中马、周姓较多。

附:族谱介绍

明清以来,汝南的世家望族,有的不仅建有祠堂、立有石碑、牌坊,而且修有文字记载的族谱。

羊氏族谱是县内较完整的一部族谱。明神宗时,太常寺卿羊可立修,民国6年(1917年)羊善同等人曾分别补修。此谱流传至今。

李氏族谱,由明代朗陵人(今确山县)程文谂撰写,维鲁重修,清乾隆年间李华庵、民国25年李振法等人再修。今保留较完整。

另有赵氏、傅氏、温氏、张氏等族谱流传于民间。