第四章 救灾 扶贫

第一节 救灾

县境地处低洼多涝的淮河流域,水旱灾害严重,人民群众饱尝了忍饥渡荒之苦。民国33年(1943年)春,蝗灾兵祸,国民党政府虽然成立了“赈济灾会”,但乡、保、甲人员肆意侵吞,灾民饿殍载道,尸骨遍野。当时有民谣一首:“霜打荞麦渡荒年,尸骨遍野泪涟涟……”。

1950年7月,连降大雨,山洪暴发,河水漫溢,遍地汪洋。党和政府组织全县军民3万余人,进行抗洪,堵住了李庄堤坝330米决口,使沿河村民转危为安。

1953年4月12日,降严霜,麦苗受损,四、五、六三个区灾重。经施肥灌水抢救,亩产收获40公斤。同年7月,宿鸭湖地区飞蝗蔽天。桃园、罗坡等地土蝗遍地,害苗70000余亩。为解决灾民生活,政府对受灾群众发放救济款19万元,减免农业税粮850万公斤,占全年总任务的36.5%。1954年6月2日降冰雹。7、8月份连降暴雨,雨量达700厘米,沟河漫溢,秋禾淹没,后蝗虫遍地,危害秋禾。县政府发放救济款30余万元。次年7月22日,三区(水屯乔楼)、八区(老君庙垮子营)一带,57个村庄,南北长达18华里降冰雹,大如鸡蛋,秋苗毁尽。10~11月份50天不雨。当年发放救济款76万元扶助灾民。1959年4月28日下午4时,官庄、三桥、马乡、大王桥、水屯、王岗、红光、和孝、金铺、光明等公社降冰雹,麦苗被毁惨重。秋,百日无雨,禾枯。

发放救济款133万元。1963年入夏,飓风折树,暴雨成灾,沟河漫溢,54个村庄被水包围,淹倒房屋46479间,砸伤10人,淹死2人。发放救灾款221万元。1973年4月,连降暴雨,文殊河、臻头河、英河、马肠河、洪汝河漫溢,遍地汪洋,禾苗淹没,沟路不分,出城行舟,城关水深1米余。发放救灾款26.5万元。

1975年8月6日,汝境普降暴雨,宿鸭湖上游山洪暴发,板桥水库决口,乐山水库泄洪,宿鸭湖水位上升到57.68米的险段。上级决定将宿鸭湖下游的野猪岗北段堤坝炸开泄洪,全县河流决口110处,洪水四溢,平地水深3米多,船行树梢,淹倒房屋41万间,砸伤55680人,淹死303人,冲走架子车5万余辆,农具6.8万件,牲口6万头,粮食0.65亿公斤,淹没秋作物百万余亩。全县集体财产损失折款2.6亿元。群众损失财物折款4.5亿元。国家机关、工厂、企事业损失财产折款0.5亿元。全县计损失折款7.6亿元。洪水期间党中央派飞机向灾民投放食物。灾后,中国人民解放军总后勤部无偿支援蚊帐、军衣、军裤计2333件,军鞋25万双。派医疗队25个,363人,配县赤脚医生734人,给受灾群众治疗疾病。省、地委拨统销粮8000万公斤,发放救灾款1141万元,救灾煤35.3万吨,减免农业税粮660万公斤。首都北京、省会郑州干部、工人、市民捐献棉衣数万件。

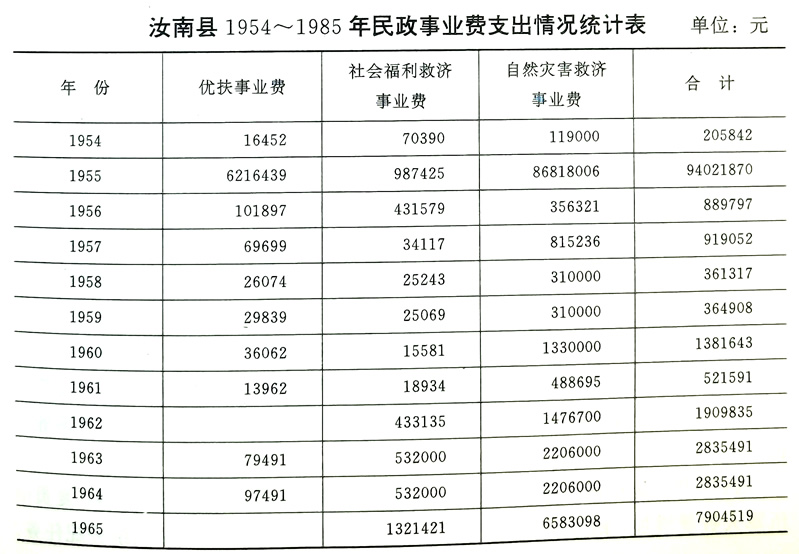

1982年7月8日,大风并降暴雨,城西北降雨量达914毫米,汝河、洪河、臻头河上游的遂平、确山县洪水瀑流倾泻,河水普遍漫溢,一片汪洋,平地行舟。秋苗淹没,沿河110个村庄被水包围数日,房屋倒塌4.5万余间,冲毁桥梁4294座,家畜禽损失4万余头(只),粮食冲走500万公斤。当年,政府发放救灾款133.6万元,统销粮1620万公斤,煤2300吨,木材110立方米,郑州市干部、职工、市民捐献棉衣6300余件。1950年至1985年,计发放救灾款 6300万元。

第二节 扶贫

1980年,农村实行土地承包责任制,一部分农户靠自身的力量不能摆脱贫困,必须由集体或国家加以扶持。1984年,县成立双扶领导小组,从民政、供销、银行等系统抽调干部组成工作组,在马乡搞试点。该乡共18个行政村,268个生产队,6724户。1983年人均收入250元,有600户不能脱贫,年人均收入仅50元,占总户数的8.9%,扶贫组引导这些农户分别从事养殖业、种殖业和其它农副业生产,在经济上、技术上给予扶持。全乡投入扶贫款31384元,其中包括民政和有关部门借款和自筹款,为加强双扶资金周转,乡与双扶户签订合同,在脱贫后,扶贫资金不能归还,利息由双扶户支付。1985年,水屯乡双扶中出现4个经济联合体,从事汽车配件和糕点、糖果、罐头、砖瓦、食用菌栽培等行业,仅综合厂,1985年8、9两个月即收入19700元。

孙庄行政村1984年至1985年出售种兔、兔毛,收入40000元,群众初步摆脱贫困,成为闻名四乡的养兔专业村。