第二章 书院 私学 社学

第一节 书 院

书院创始于唐代,盛行于明清,光绪年间改称学堂。

汝南的书院明代有3所,清代建6所。

一 汝南书院

明成化十七年(1481年),提学佥事吴夫通建。都御史邱兆麟复建,在城北隍池之外,久废。

二 正中书院

明隆庆三年(1569年)知府史桂芳建。地址在县治西。久废。

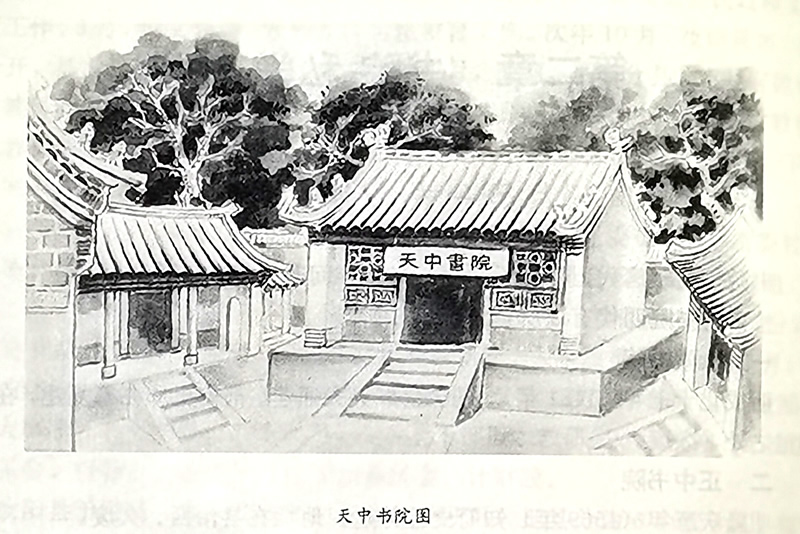

三 天中书院

地址在北拱门外,旧三公祠。明嘉靖十三年(1534年)知府廖自显建。聚奎堂5间,贮书阁3间,额曰“笃志书院”,旁列漆雕开祠。嘉靖四十一年(1562年),知府徐中行重建天中书院,增号舍18间。万历二十二年(1594年),知府岳和声请于御史涂宗浚,重建漆雕开祠3间,前仪门、大门、后讲堂3间,对庭5间,号舍20间。天启七年(1627年),巡按邱兆祥重修前堂,匾曰“文星”,后堂匾曰“快成楼”,增号舍22间,毁。清知府熊仲龙复建。同治元年(1862年),知府葛月樵捐资置地5顷,建学舍数十间,嗣又经知县黄东屏捐修器具,增加膏火,一时士子住院者甚多。光绪元年(1875年),知县鞠捷昌加以整顿。清末科举停,学校兴,民国改为县立第一高级小学校。民国17年(1928年)经校长张醒周移学校于城内清戒寺,此院遂废。

四 新建书院

顺治十八年(1661年),知府金镇在十字街东建。大门3间,中庭5间,后楼3间,厢房12间。久废。

五 南湖书院

雍正元年(1723年),在城南关外小南海处兴建,内设山长1人,每月课试3次,按等给奖。同治年间(1862~1874年),信阳人郭鉴庚在南湖书院主讲10余年,舍满至无下榻处,一时称盛。久废。

六 寒溪书院

地址在韩庄店,道光十六年(1836年),徐东升创建,后改为学堂。

七 南陔书院

地址在城西康店,咸丰元年(1851年),王麟书等创建。讲堂3间,东西厢房6间,门楼1座,田地180亩。后改办为学校。

八 金乡书院

地址在金铺集东头,耿先志于咸丰八年(1858年)捐地70余亩兴建。书院面积2亩余,房9间,门楼1座。后改为学堂。

第二节 私 学

一私塾

汝南的私塾授课形式有两种:一是蒙学不开讲,一是全部开讲。按设馆形式分团馆、东馆、门馆3种。清贫学究,请一董事为其联馆者叫“团馆”;豪门富户聘名师教其子弟者为“东馆”;学识渊博,声望较高,在家设馆讲学者称“门馆”。全县东馆很多,团馆较少,门馆更少,据说,唐营寨秀才唐世熙、城关谭兴周、王府门蒋某、万寨拔贡万惠卿,设有“门馆”。

教授时限一年为定。每年正月十五前后入学,腊月十五以前结束,名曰截

馆。塾师报酬称为“束修”,以钱粮付给,多少由设馆者、塾师、东家及学生家长商定。

塾师讲授时“因材施教”,对年龄、天资不同的儿童,安排不同的教学内容和教学进度。蒙馆课程多为《三字经》、《百家姓》、《千字文》等,只读不讲。开讲的私塾,增设“四书”、“五经”、《幼学琼林》、《鉴略妥注》及《古文》、《左传》等课程。教学方法呆板,死记硬背为其基本方法。

教学书法,采用仿影、空影、临摹三步骤,最后专习小楷,兼习大楷。

开讲的私塾,学生还要学写文章。教师对学生的文章全面批改,学生誊清后,再送教师圈点。

私塾学规极严,滥用体罚,塾师靠“戒尺”管教学生。

宣统元年(1909年),在县内开办简易识字私塾20所,城、乡各10所,学生568人。

宣统二年(1910年),学部呈奏颁《私塾改良章程》,至“五四”新文化运动后,私塾才开始改良。汝南县私塾改良的特点是:教授采用新法,教材有所变化,缩减经书,增加策论篇目,如塾师康营甫于民国13年(1924年)在县城教学生《论说文范》、《论说精华》、《论说入门》、《共和国国文》、《算学》、《修身》时,还让学生作文、写信,很受学生家长欢迎。

民国初期,虽开办不少学校,但私塾仍占多数。民国20年(1931年)《汝南县教育视查报告》中指出:“私塾数目,日益增加,每区至少在百处以上(当时汝南县共分9区)。据说第7区比较其它各区为好,而乡镇著名私塾,则有96处,学龄儿童入私塾者,比入学校者多”。

二 义学

汝南县旧有县立义学10处,设立时间与人员,均无法考。民国初年改办为初级小学,归教育局管理。其分布:东月城1处,西月城1处,南月城1处,北月城1处,司县前店1处,营内店1处,庙湾店1处,八善局1处(光绪年间首事李朗轩设立)。最后有公立义学2处,于民国26年(1937年)改办为初级小学校。光绪初年,各地设立义学,均由贤名长官或好义富绅捐款筹建。专收贫民子弟无力上学者入学学习,不收束修。办学宗旨在培养贫民子弟聪明而无力就学者。意至善,功至大。

第三节 社 学

明洪武八年(1375年),令乡社建社学。城内建2所,一在黉学门西,一在郡历坛西。乡社共建12所,散寄各寺院,不久,废。