第七章 地名管理

第一节 机构

1980年,汝南县地名办建立。县政府办公室主任兼地名办公室主任,办公地点曾设在水利局、电业局。1981年隶属县政府办公室,办公地点移至政府三楼。1984年机构改革后,定为局级常设机构,政府办公室主任兼地名办公室主任,配专职副主任1人。

第二节 地名普查

1980年始,在全县开展首次地名大普查。7月10日普查试点在红光公社大傅庄大队进行,同年12月10日,县政府召开全县地名工作会议,部署开展地名大普查工作任务。县直各局委均抽1名副职参加,每3人组成一个工作组,负责一个公社(镇)的普查工作。普查范围以1:50000军用地形图为基础资料,包括所有的行政区划和居民点,独立存在的台、站、港、巷,著名的名胜古迹、纪念地及其它人工建筑、各类自然地理实体名称,普查工作历时2年。

1983年1月,地名普查工作由外业调查转向室内资料整理。年底核实地名2160个,其中公社20个,镇1个,大队290个,自然村2149个,办事处4个, 居民点28个,街、路、巷60个,站5个,场3个,企业单位7个,行政单位2个,事业单位8个,其它地名7个,古迹13个,纪念地1个,人工建筑9个,河流5条。1985年8月,整理出地名档案179卷。其中文书类55卷,成果类124卷。整理资料98本,收集碑碣拓片17份,拍照名胜古迹、人工建筑照片79张。地名档案室被评为省一级档案室。

第三节 地名更命名

根据地名更命名暂行规定,报请省政府、地区行署、县政府批准,对境内名称不规范、名地不符、重名及“文化大革命”中乱改地名等问题进行标准化、规范化处理。新命名的街巷3个,更名的公社5个,大队55个,办事处4个,街巷57个;“文化大革命”时期滥改大队名称,现恢复原名的16个,因重名而恢复原名的2个,因重名而更名的34个,因名地不符而更名的6个。

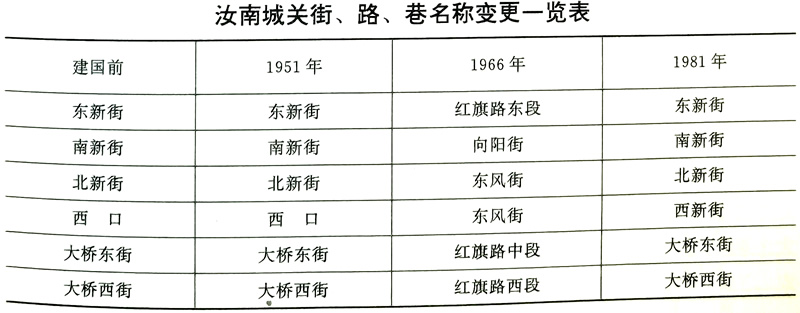

一 城关街巷名称变更

县城关街道,自唐代城垣建成后始有名称。李希烈封蕃于汝南,先后扩充了许多街道,更改了部分街名,但大多数街名一直沿用至建国前。

建国后,随着街道的整修、拓展,街巷由原来的78条合并为60条,名称先后更改三次。1951年更改了部分旧街名,如官营西街改为胜利街,淮府街改为和平街等。1966年,旧街名全部废除,以红色词藻重新命名。1980年7月,全县开展地名大普查。为尊重人民群众习俗和方便邮电投递,县人民政府决定,城关街道旧名称,只要无损于国家尊严和主权,不侮辱劳动人民的均可沿用。1981年4月1日,开始使用普查后的名称。

二 区划地名更命名

1981年1月经地区行署批复:留盆公社冀店大队划分为冀店、大余两个大队;前徐大队划分为前徐、殷湾两个大队;冯亮大队划分为冯亮、韩庄两个大队。金铺公社金铺大队划分为金铺、姚寨两个大队;陈庄大队划分为陈庄、康庄两个大队。和孝公社薛岗大队划分为薛岗、冀桥两个大队。

4月27日地区行署批复:金铺公社刘花门大队划分为刘花门、前张两个大队;王庄大队划分为宋寨、俄庄两个大队。舍屯公社王屯大队划分为王屯、宋屯两个大队。

7月22日经地区行署批复:韩庄公社徐寨大队划分为徐寨、西马庄两个大队;林庄大队划分为林庄、聂庄两个大队。王岗公社金庄大队划分为金庄、路庄、熊岗三个大队。

11月27日省人民政府批复:余店公社更名为南余店公社;光明公社更名为老君庙公社;王桥公社更名为罗店公社。

1982年1月地区行署批复:板店公社前进大队划分为前进、唐营两个大队东升大队划分为苏庄、玉皇庙两个大队;魏岭大队划分为魏岭、彭营两个大队;杨洼大队划分为杨洼、顾庄两个大队。

2月6日地区行署批复:红旗公社更名为三里店公社;红光公社更名为三门闸公社。

5月10日,地区行署批复,对全县59个大队,4个街道办事处进行更命名。县发出公告,予以公布。

第四节国典词目编纂

1983年,国家决定搜集10万条词目编纂出版《中华人民共和国地名大辞典》,分配汝南县词目110条,其中国典40条。1984年4月县政府布置词目采释工作。组织人员深入村庄座谈访问,查石刻,抄碑文,搜集民间传说,了解有关典故,访问知情老人。地名工作人员实地考查,绘制平面示意图,并指定专人查阅大量历史资料。

1985年12月,上报39条近10万字。其中政区居民点30条,旧地名1条,企业单位2条,名胜古迹2条,水电设施3条,交通1条。词条后附平面示意图、相关位置图、名胜古迹分布图56张。