第八章 考试制度

第一节 科举考试

科举考试分为童试、乡试、会试、殿试四种。童试在各县举行,每年1次,参加童试者称为童生。汝南县的童试,自清朝中叶,每年春季在察院举行,由汝宁府学老师命题和主持。每次参加考试者数百人,录取者即为秀才。

乡试每隔三年在省城举行一次,由各省学政主持,应试者为秀才或监生,录取后即为举人。会试每三年在乡试的第二年春天举行,又称“春闱”,在京城礼部举行,由朝廷派大臣主持,录取后即参加殿试。取中者统称进士。从明万历元年(1573年)至泰昌元年(1620年),县中举者共185人、中进士51人。

第二节 招生考试

民国初,汝南教育行政机构仍沿用清末劝学所制。初等学校招生不经考试,其他学校招生均经考试,择优录取。考试内容简单,要求不严。之后,考试制度逐步形成,各级学校招生定有格限(60分为及格)择优录取。

建国后,小学属普及教育,小学一年级除哑、盲者外,7~11岁儿童均可入学。每年开学前,各小学按划定的学区范围,摸清适龄儿童人数,开学时组织他们报名入学,不需考试。1977年后,要求入学儿童能数100个数,会10以内的加减法。

建国后,小学实行“四二”分段制时,高小招生由招生学校命题、考试、阅卷、录取。录取者张榜公布。这种招生办法到小学实行五年制时(1968年)终止。高、初中招生由地区教育局命题,招生学校组织考试、阅卷、录取。1962~1967年,初中招生由县命题,各公社教育行政部门协同学校组织考试、阅卷、录取。高中招生则仍由地区命题,县组织考试,地区阅卷录取。

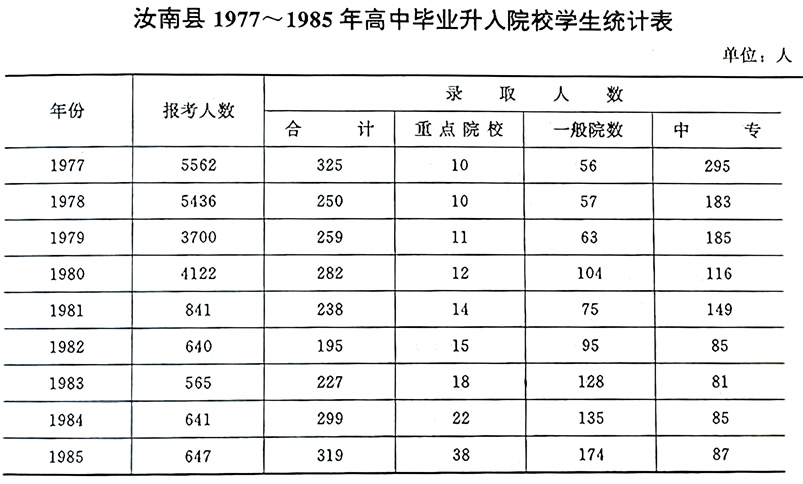

“文化大革命”开始后,全县各级各类学校停止招生,有的小学生在校学习7、8年。1970年,高等(包括中专、技工)学校开始招收工农兵学员。要求从有二年以上实践经验的工农兵中选拔学生,采取“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校政审”的办法。地区招生委员会把名额分配到公社,然后逐级上报确定。所谓“群众推荐”,实际是形式。1977年冬,高等学校及中等专业学校,招生考试,实行德、智、体全面考查、择优录取的原则。招生工作由省、地统管,县文教局在上级领导下组织考试,由国家命题,省统一阅卷和录取。

1977年,汝南恢复考试制度,初中招生由县教育局统一命题,公社教育行政部门及招生学校组织考试、阅卷、录取。县属中学在较大范围内招生,乡社初中就近招生。高中(包括招取初中毕业生的中专)招生,仍由地区命题、印卷,县招生委员会组织考试、阅卷、录取。