第七章 文物 名胜

第一节 古遗址

境内发现古文化遗址20处,有古代村落、城址等。最早的是新石器时代的仰韶文化遗址。

一 刘备台遗址

位于县城西南35公里处,马乡至和孝公路北侧和孝境内。南北长337米,东西宽106米,高8米。台上东北角有深厚红烧土层,采集有石器、陶器残片、石斧、石镰、石凿、三棱园柱箭头、柳叶箭头、石网坠、黑陶碗底、方格纹陶片等物。器物颜色以灰色为主,红色较少,篮纹较多,方格纹较少。属龙山文化遗址,1962年公布为省级文物保护单位。

二 天堂寺遗址

位于城东南33.5公里处的余店乡李楼村,马乡至余店公路北侧。东西长298米,南北宽173米。采集有兽骨、鹿角、螺壳、红陶杯底、夹沙鼎腿、鸭嘴形扁足高鼎腿、纺轮等,属仰韶文化遗址。1982年公布为县级文物保护单位。

三 曹砦遗址

位于县城西南41公里处的常兴乡王庄村。长146米,宽22.8米。采集有大型泥制带状鼎腿、黑陶豆、缸残片等,属龙山文化遗址。1982年公布为县级文物保护单位。

四 小刘备台遗址

位于马乡乡马乡村南1公里处。南低北高,长90米,宽75米,高7米。采集有陶片、兽骨、蚌壳、铜箭镞等,是商周文化遗址。1982公布为县级文物保护单位。

五 宜春城遗址

位于县城南40公里的和孝集东南林楼村。东西约1.5公里,南北约1公里,城壕、城垣都遭破坏,唯留一面积约300平方米的园形高地,上有石碑1通,碑文载:“宜春县,秦汉古城也。历经魏、晋、唐、宋,几经兵燹,城廓崩塌,故址仅存”。出土文物有汉代铁犁铧、耧铧、陶壶、陶罐、汉币等。1米深处,可见大量当年房基。遗址南部和北隅有汉墓5座,挖出有陶狗、陶人、钱币。宜春在西汉时是侯都,东汉改为北宜春。卫青之子曾被封为宜春侯。1982年公布为县级文物保护单位。

六 保城遗址

位于县城南15公里的三桥集东隅,总面积约333000平方米,呈西南东北方向,形状近似葫芦。出土文物有汉代陶器、壶、瓮、磨、砖瓦、陶井口、下水管道、铜镜、铜剑、汉币等。在遗址的西北和东南部,发现古墓群,有汉代殉葬品陶马、陶犬、陶俑出土。《汝南县志》载:“城南30里,有富波城,王霸封于此”。《汝宁府志》载:“富波故城,在府城南”。《读史方舆纪要》载:“汝宁府城南三十里有保城,南朝宋置”。据此和所采集实物证实,保城即汉富波城,南朝时改称保城。

七 安城遗址

位于县城东南30公里处的城子顶。城垣已被破坏,逶迤相连的城廓遗迹仍可看到。外廓南北约5公里,东西6公里。外城现称城子顶,边长约10000米,依坡而上是呈斜坡形的内城,约40万平方米。遗址处古代建筑根基很多,顶子北最高处房基墙脚排列有序,有用汉代母子砖砌成的三角形下水道2条,陶制下水管道1条,古井5眼。在顶子东北角,有陶窑和冶炼遗址,附近有大量红烧土和碣色炉碴。采集文物有三棱铜簇4枚、铜剑1把、汉代铜镜一个、双唇陶壶、陶柏各1对。遗址位置与旧志记载的安城方位相符。安城是西汉时著名的侯都,东汉时改称安城,后改称豫州,南北朝时,安城衰。

八 小亮城遗址

位于县城西南45公里处的大王庄乡小亮寺行政村。村南有一方形高垣,南北、东西各长310米,高2~3米,四周有城壕,东壕外向北300米处有一高地,约3500平方米。地表上明清时期的砖砾瓦片很多,往下依次是宋、唐、两晋、秦汉、春秋战国时代的砖瓦碎片,间有豆柄、壶、缸、盆残片。据出土实物和器片认定,此处为春秋时期的城堡,南北朝时,刘宋侨立保城于此。隋朝时,撤县兴庙,为小亮寺。

九 乔庄古城遗址

位于县城西20公里处驻汝公路北侧。南北长640米,东西宽510米,总面积326400平方米。四面城墙已毁,断壁中挖出春秋时期的豆柄、鼎腿和盆瓮等陶片。城垣东郊乔庄,文化层深1~3米,商周时期的豆、壶、碗、缸等物器残片很多,有陶制井口3个,下水管道4节。东南0.5公里处有墓葬2座,出土铜爵2个,铜弧1个,铜戈1个。另有窟窿墓1座,砖砌墓4座,均遭破坏。据考证实物和历史文献记载,遗址是春秋战国时期的城堡,东汉为侯都,号昌东城,南北朝时为西楚州,后毁于战火。

十 濯阳城遗址

位于县城西北34公里处的罗店集北小王寺。遗址分内城和外廓,内城长约700米,宽约500米,垣高约2米。内城中部两米深处,有用汉砖砌筑的房屋根基,面积大小不等,排列有序,距房基西100米,有一古井,用汉砖砌成。曾挖出陶罐盛装的铜币100余公斤,采集到汉代铜镜1个和陶壶、缸、简瓦等汉代遗物。外廓周长20公里,呈正方形。内外城之间,四方各有一湖,为取土筑城遗迹。据史书载,此遗址为汉时侯都,北齐废,隋建寺院,名小王寺。

十一 阳安城遗址

位于县城西南30公里处的韩庄集王村。遗址保存完好,四周有城壕3道,第一、二道已平为稻田,第三道现宽10米,深2米。东、南、西三面城墙已毁,北面城墙尚好。夯窝为24~29厘米,遗址是正方形。采集文物有汉镜、铁剑、汉币、陶俑、铜簇等10多件。东北部是墓葬区,有10多座汉墓,已遭破坏。据《读史方舆纪要》载:“阳安,汉置,古道亭东,东魏兼置阳安郡,北齐郡、县俱废,故城在确山县城东北”。

第二节 古建筑

一 悟颖塔

座落在南门外0.5公里处,高9级,唐代和尚悟颖所建。塔门向南,呈单面6角形,塔高26米,是单楼阁式砖塔,整个塔身用青灰色砖砌成。塔身从第一层以上,面积逐层收敛,每层高度均匀递减,塔体呈圆椎形。塔内有盘旋梯道,第二层内设塔心室,1984年进行一次维修。是省重点文物保护单位。

二 开元寺

座落在城内东大街路北。始建于唐玄宗开元二年(714年),明洪武八年(1375年)重修,清顺治五年(1648年)又经翻修,现存前后殿各一处。前殿建筑在高1米的台基之上,台阶5级,可拾级而登。殿向南,面阔5间,长15.6米,宽9.8米,高约10米,为S脊硬山式。顶部覆盖琉璃瓦,有前廊,前额有透花木刻装饰,无斗拱。后殿面阔5间,高约11米,为S脊硬山式。小青板瓦覆盖,中间3间为前廊式,两边为耳房,无脊饰,无斗拱,额上透花木刻装饰。 两殿四壁皆有壁画,工笔细腻,形象生动。是县重点文物保护单位。

三 北城门

位于县城西北角,明洪武十八年(1385年)修建。清康熙年间重修。城门长38米,宽20米,高21米,道宽4.4米,是县重点文物保护单位。

四 文庙大成殿

位于县委院内,明成化八年(1472年)建。崇祯十七年(1644年),县黉学焚于兵火,院内大成殿独存,清顺治十五年(1658年)整修。大成殿座落在高1米,面积为216平方米的砖砌台基上,殿面阔5间,进深3间,高15米,单檐歇山式,上顶覆盖绿色琉璃瓦,古朴庄严,是县重点文物保护单位。

五 东关大桥

位于城东关,又名济民桥,横跨汝河之上,初为木桥,明成化十九年(1483年),改建为石桥。后几经修复,现桥为联拱式实腹五孔石桥,东西长55米,南北宽7.3米,高17.2米,桥面两侧各有青石望柱26根,柱顶雕为桃状,清代修葺时配制。6个石雕狮子是明代建桥的原物。两侧有栏板石50块,上雕有梅、兰、竹、菊、云雀、雷纹、麒麟等图案。雕工精湛,形象逼真。桥体为青石条砌,桥下拱券为纵联。此桥为县级重点文物保护单位。

六 北关大桥

又名宏济桥、博爱桥,座落在县城北门外,跨汝河之上,初为木桥,明弘治十八年(1505年),改建为石桥,明嘉靖年间重修。桥为五孔联拱式石桥,南北长55米,东西宽7.9米,高10米。桥面为青石漫砌,两侧有栏板,青石望柱25根,柱高1.2米,横断面为正方形,柱顶均为石狮子(“文化大革命”中被破坏),工艺精湛,形象生动。为县级重点文物保护单位。

七 准提楼

原为观音阁。位于城南关外小南海院内,建于明嘉靖二十四年(1545年),明末毁于兵火,清康熙年间建准提楼于此。西与悟颖塔隔水相望,四周碧水环绕,绿树成荫。楼座北向南,建筑在高5米的台基之上,面阔5间,宽21.5米,进深3间,长12.6米,高约12米,建筑式样为单檐歇山式,上顶以绿色琉璃瓦覆盖。1983年,进行维修,为县级重点文物保护单位。

八 县城隍庙大殿

位于县人民政府院内,清康熙二十六年(1687年)建。殿为悬山式,重梁起架,向南面阔5间,长18.4米、高10米。上覆盖灰板瓦,脊饰多已无存,前檐下有斗拱,殿内基为石鼓式,全柱柱基为复莲式,滴水有花纹。是县重点文物保护单位。

第三节 墓葬碑刻

一 黑冢汉墓

位于县城东南25公里张岗乡杜庄村。该墓在一座东西长88米,南北宽63米的高台上。1957年发现,挖出汉五铢钱、陶狗、磨、俑等殉葬品,两扇石门上有阴线刻的朱雀、御杯、鱼等纹饰,已被文化馆收藏。

二 三王墓

位于县城西南和孝乡季桥村西北角。墓四面稍洼,墓区较高。东西长48米,南北宽39米,高4米,呈椭园形。1957年发现,传说是眉间尺为父复仇,和侠士、楚王三人的墓葬,但从实物考证,是汉代古墓。

三 高庙汉墓

位于县城西南39公里处的王庄乡高庙村。墓周长58米,高11米。1963年发现,从挖出的砖和墓的结构型制,考证此墓为汉墓。

四 王富贵烈士墓

位于县城西20公里处的水屯乡孟庄北,北临练江河。民国17年(1928年),王富贵率赤卫队参加水屯暴动,被捕后,遇害于水屯东寨门外,后被群众葬于此地。

五 天中山碑

为唐代书法家颜真卿书。横碑方形四块,每边长0.86米,厚0.12米,原砌在墙壁上,上书“天中山”三个大字。碑的最后一块刻有“周公营洛建表测影,豫为九州之中,汝南又为豫州之中”等小字,骨胳雄健,丰伟质朴,清晰可辩。

六 平淮西碑

原为20块,现仅存7块。每块长0.77米,宽0.73米,厚0.03米。唐宪宗元和十二年(817年),平定淮西之乱,朝廷封领兵元帅裴度为晋国公,封智取蔡州的李愬为凉国公,树碑铭记平淮西之功。碑文是唐韩愈撰写,宋代刻于石上。现存文化馆。

七 钦赐御田碑

在县城南14公里的三桥乡李庄村。碑高3.2米,宽1.1米,厚0.6米,碑额高1米,额上刻有二龙戏珠,楷书“钦赐御田”四字。碑文主要记载朝廷关于赐免明代太子太保、光禄大夫李宗延田地交纳税银的批示经过。

八 蔡京书碑

现存县城南14公里的三桥乡刘寨村。碑文为宋蔡京亲书。碑高2米,宽1.1米,厚0.28米,碑阳,经风雨侵蚀,字迹模糊不清,现存有“大均,葬祖蔡国公书,泰和七年四月”等行书字。

九 吴君孝烈士碑

位于县韩庄乡王楼村。碑高2.4米,宽0.86米,为纪念抗日烈士吴君孝所立。民国30年(1941年),日军由确山县城侵犯李寨,吴君孝率乡民抗击,遇难。碑文书“君孝者,中华民族之精英也。”

第四节 馆藏文物

建国后,县进行3次文物普查,到1985年,共搜集文物1251件,古书2500册,其中有二级品26件,三级品259件。

一 商代黑陶豆

高12厘米,口径17厘米,底径12厘米。用泥质黑陶制成,盘形口,浅腹,喇叭形圈足。器物通体磨光,口沿饰二道,腹部饰一道弦纹。1984年采集于常兴乡曹砦遗址。

二 商代青铜爵

高18厘米,流尾长16厘米。双柱,柱帽为菌形,尖尾有鋬,束腰,深鼓腹,圜底,三棱锥足,通体素面。1984年采集于水屯乡乔庄村。

三 商代青铜觚

高25厘米,口径14厘米,底径9厘米。敞口,细腰,喇叭形圈足,腰部有一周凸弦纹,通体素面。1984年采集于水屯乡乔庄村。

四 汉代八乳规矩镜

直径13厘米,边厚0.3厘米。青铜质,圆形。半球形圆钮,内区饰八乳钉,间饰云纹,外区为火焰纹,缘饰锯齿纹二周,通体漆黑光亮(俗称黑漆石)。1984年采集于三里店乡。

五 汉代褒信侯印

旧藏。高2.8厘米,印面呈正方形,边长2.8厘米。铜质。印面上刻篆文“褒信侯印”四字。

六 晋代神兽镜

旧藏。直径9.7厘米,边厚0.5厘米,青铜质,圆形。半球形钮,钮外饰弦纹两周,分三区。内区四条夔纹,夔首相对,夔尾相接,间饰小乳钉。中区有铭文一周。外饰放射状直线一周。外区内饰锯齿纹,外饰水波纹一周。边厚呈三棱形,通体漆黑光亮。

七 唐代海兽葡萄镜

直径14厘米,边厚0.16厘米。青铜质,圆形。蛙钮,钮外饰弦纹一周,将镜背分为内、外两区。内区5只海兽,等距分布。外区有14只姿态各异的瑞鸟。内外区均间饰葡萄、枝叶纹。镜边缘厚而内斜,通体漆黑光亮。1984年采集于大王庄乡。

八 宋代黑釉凸线纹瓷钵

高23厘米,口径30厘米,底径23厘米。敞口,腹壁近直微鼓,圜底。通体饰竖凸线纹,器身施黑釉,不到底。1984年搜集于三桥乡。

九 宋代白釉褐花瓷瓶

旧藏。高13厘米,口径14厘米,底径7厘米。敞口、短颈、广肩、鼓腹、圈足。通体施白釉,釉质匀净,腹部自上而下饰褐彩细旋纹七周,粗旋纹六周,曲线纹三周,间饰兰草。

十 明代苏州印

旧藏。高9.5厘米,印面为正方形,边长7.2厘米。铜质,长方形柄。印面刻九叠篆文:“苏州之印”四字。背部左刻“礼部造,洪武十五年二月”,右刻“苏州之印”,楷书字样。

十一 明代象牙笏

旧藏。长49厘米,宽6厘米,厚0.3厘米。象牙制,呈长条形,四角为弧形。体曲,上稍宽,米黄色,通体磨光,带有天然开纹。

十二 清代王铎草书条幅旧藏。条幅系清初书法家王铎所书,绢地,内容为写词一道,四行共76字,尾书“乙丑二月十七闹中书倣古帖”,落款“王铎”。下钤白文印二方“王铎之印”和“烟潭渔雪”。用笔行草,书体布局沉雄顿挫,长于布白,一气呵成,是王铎晚年作品。

第五节 名 胜

一 天中山

居城北1.5公里处,汝上公路西侧,原名天台山,高丈余,上土下石。《读史方舆纪要》记载:“自古测日影以此为正,故筑土累石以记之”。汝南又名天中,故称此山为天中山。唐颜真卿来蔡,书天中山碑,立于山南。碑毁于“文化大革命”时期,1985年底,县拨专款修复,另建碑楼于山前。

二 小南海

又名南海,位于城外东南角,系历代筑堤取土的洼地,积水成湖。经明清近600年的营建,形成西起悟颖塔、东至汝河滨,南临大堤,北至城壕,总面积近1000亩的风景区。主要建筑曾有观音阁、大士寺、准提楼等。民国17年(1928年),冯玉祥督豫,曾下令打神扒庙,小南海的庙祀神像遭毁。民国20年(1931年)后,得到修复,并移关羽、岳飞石像于此,重修山门,建砖拱小桥一座。

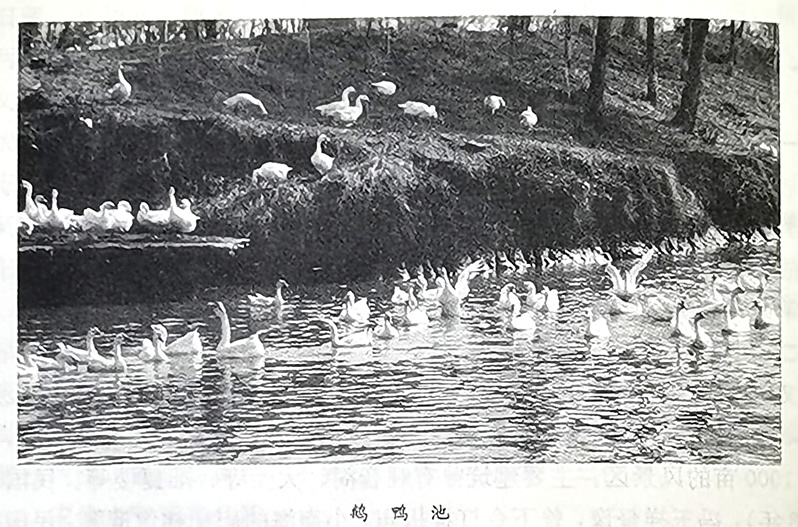

三 鹅鸭池

位于城北1公里处,天中山之南,汝上公路东侧,原面积18亩之多,系历代筑堤取土之地,常年积水为池。池四周杂草丛生,为鹅鸭栖食之所,唐代以前称悬瓠池。唐末,吴元济叛唐,唐宪宗元和十一年(816年),宰相裴度率李愬等讨伐。次年冬,李愬率兵夜袭蔡州(今汝南城),至鹅鸭池,令击鹅鸭以乱军声,攻下内城,活捉吴元济。建国前,曾立碑于此,上书“唐李愬雪夜击鹅鸭处”9字,现已不复存在。

四 二贤祠

位于金铺乡集北头,旁有鸡黍台。金铺原名张庄村,东汉时,汝南张庄人张劭为太学生,与山东金乡范式同学,二人友谊甚笃。卒业临别时,范式约明年某日去汝登堂拜见张劭母亲。第二年,约定的日子到来时,张劭让母亲做好饭菜等范式,张母以为金乡太远,范未必能到,张劭认为范式很守信义,一定能到。张母就杀鸡做黍(小米饭),等待范式到来。到中午,范式果然到了,二人在门外土台上尽欢而别。张母及乡人无不称范式为信士。以后每次范式来汝,张劭即于土台上置鸡黍来招待他。几年后,张劭患重病,卧床不起,临终前以不得见范式而遗憾。出殡时,棺重移不动。已做功曹的范式,梦见好友病故,素马单车前来吊唁,由他执绋,棺柩才埋入土中。后人筑鸡黍台,在张宅建二贤祠,改张庄为金乡铺,以示纪念。

五 王粲宅和王粲井

在县城内灌坑沿西30米处路南,三国时著名的文学家王粲少时随在汝做官的祖父读书,后成名,为建安七子之一。汝南人民为表示对他的敬仰,一直将他居住的地方称王粲宅,将他住所旁的水井,称王粲井(简称王井)。

六 二龙里 月日评

二龙里在今城内二龙里街,为东汉名士许劭、许靖兄弟故居,因时人称二人为二龙,故称二人居所为二龙里。许劭、许靖喜评议当时人物,每月旦(初一),更换品题,人称“月旦评”。曹操微时曾访许劭,被评为“治世之能臣,乱世之奸雄”。

七 龙亭 金哀宗陵

位于县城北隅,金朝曾在此建立行宫。金天兴三年(1234年),宋蒙联军灭金,金哀宗自缢于行宫,后葬于汝水南岸,因金帝姓完颜,故称哀宗陵为葬颜冢,附近村庄也被后人谐音为“张彦庄”。明清两代,此处建有龙庭一所,仿京制而规模小,正中设“御座”、“御案”,案上供“万寿牌”,上书“当今皇帝万岁万岁万万岁”,每逢朔望,国家大典和喜庆日子,地方官员至此集体朝贺,犹如“面君”。因龙牌之处建有亭牌,故名龙亭。民国13年(1924年),改旧龙亭广场为公共运动场。民国29年(1940年)又改为汝南体育场,拆除旧亭,建“司令台”。台东壁有石碑一通,上文是“金宫被焚之后,遗址岸然若大箕翕张,面南而背北,内开广场数十亩,墟墓萝草,荒凉芜秽,而龙亭翼然峙其中,则金代建都之旧迹也”。此碑至今犹存。1984年,县人民政府在原址上建公共体育场。

八 白马桥

位于城西南4.5公里处,据传唐李愬雪夜入蔡州时,乘白马经过此桥,现已不存。

九 状元桥

黉学前院的一座小桥,上边桥栏板刻有16条鲤鱼,意为鲤鱼跳龙门。据传,旧时点状元,要从此桥上经过。

十 魁星楼

位于今县委门前(县黉学门)及人大门前(府黉学门)各有一座。清代建,楼高三层,石柱木构,上为琉璃瓦。内祀魁星神,是府考执笔点元之处,1958年拆除。

十一 仙女桥

县城西5公里,练江河上,有一座5孔大桥(现在宿鸭湖水中),传说青石桥板上留有仙女的脚印,故名仙女桥。相传汉朝董永卖身为奴,得钱葬父,被天上七仙女看中,仙女私自下凡,和董永结为夫妻。为解决村里百姓过河的困难,七仙女请天上众姐妹下凡修桥,乡亲们为纪念仙女修桥的功德,给桥取此名。

十二 南海桥

南海院后的一座砖桥。

第六节 古 树

一 皂角树

位于余店乡高湾村东河岸上,树高8.5米,树干周长2.4米,中空,约500余年历史。

二 挂剑柏

位于板店乡彭营村黄营自然村北东西路北侧。树高12米,干粗1.17米,冠径11米,覆盖约95平方米。树植于隋唐之际,距今约1400年,枝叶茂盛,干无枯朽之处。主干上每距0.15米左右有一圈钉头大小的圆孔,每孔间距0.06-0.08米,均匀分布一身,犹如钉眼,传说为挂剑所留,故称“挂剑柏”。杈上有一枝,同时长有扁柏和刺柏两种树叶,春夏枝叶凋枯,秋冬枝叶繁茂。

第七节 文物保护

汝南县是中原地区历史文化名城,境内文物,古迹甚多。建国后,党和人民政府很重视文物的管理和保护工作。建国后,县设立人民文化馆,指定专人,进行文物的搜集、管理工作,1953年,配文物专职干部。1957年春,县进行文物重点调查。50年代后期,在农村水利化过程中,由于宣传教育不够,出现扒墓冢,拆寺院等破坏文物的现象,城市内的部分文物也因拓宽街道而遭到破坏。“文化大革命”中,不少名胜古迹被列为“四旧”被毁坏,使县文物受到极大损失。尽管如此,文物的管理和保护工作仍在进行。1978年秋,从文教局抽调8人,成立文物普查小组,进行首次文物普查工作。1981年,国务院颁布《文物法》,县人民政府加强对文物工作的领导,在文化馆内建文物组,使县文物工作走向经常化、制度化,同年,组织7人对城关文物进行普查。之后,县人民政府公布第一批县级文物保护单位。1984年春,在省、地文化主管部门部署下,在全县范围内进行第三次文物普查,同时进行对《文物法》的宣传。此次普查,历时1年。之后,县人民政府又公布了第二批县级文物保护单位,对所有文物都建有保护标志,有保护组织,有保护范围、有文字档案,又聘请18位农民文物保护员,对文物予以保护。

自建立文化馆后,县财政每年都要拨出文物收购费,多少不等,用于文物收购。1950年,拨旧币230万元(折人民币230元),1957年为790元,从1980年至1985年,每年是1000元。省、地也在1983~1985年,连续拨专款修葺文物。