第十三章 体育

第一节 机 构

1960年1月,成立汝南县体育运动委员会(简称县体委),由副主任张广岭、张永杰负责。“文化大革命”时,撤销县体委。1972年10月,重新组建,主任杜克明。1984年5月,政治体制改革中,体委和教育局合并。

第二节 学校体育

光绪三十四年(1908年)后,汝阳县在部分中小学堂设置了体操课,教学内容主要是普通体操、兵式体操和游戏等。

民国初期,汝南县的中学、小学均设有体育课,每周上两节体育课和六节课外活动课。教学内容有竞赛、国术(即武术)、游戏等。民国13年(1924年)前后中小学开始了田径和足球活动。民国17年(1928年),开始在小学普遍进行童子军训练,“童训课”由体育教师担任。同年,篮球、排球和网球活动传入汝南各中学。到民国27年(1938年),联高、联师、园艺学校、八区农校、百泉乡师、女子中学和省立中学的篮、排球活动都得到了广泛开展,并具有较高的水平。当时汝南的体育工作在河南享有盛名,有“豫南体育数汝南,汝南体育数百泉”的佳话。

抗日战争爆发后,为使青年学生掌握军事知识,适应战争需要,中学(包括中等专业学校)增设了军事训练课,每校配专任教官1人,教官多是国民党四十五师的军官。学生以班、排、连编伍。军事训练课每周2~3节,训练内容有紧急集合、越野赛跑、防空防毒、实弹射击、挖战壕、游泳、手榴弹投掷等。学生穿军服、扎裹腿、束皮带。少数学校还配有步枪和机枪。

民国35年(1946年),县教育科训令全县中小学执行体育标准,提高学生健康水平,培养学生活泼勇敢和保卫祖国的精神,中等学校把体育课和军训课合并,小学把体育课和唱歌课合并,当时学校体育训练的项目主要有田径、球类、国术、童子军训练、团体操和团体游戏等。

建国后,汝南县建立了体育机构,加强了对体育工作的领导,解决了师资、场地、设备等问题。学校体育工作得到迅速发展。1951~1954年,在全县中小学内推广青少年广播体操。1954年后,在汝南高中、汝南初级师范、汝南一中、汝南二中和园艺学校推行“准备劳动与卫国体育制度”(简称“劳卫制”)的预备级的锻炼活动。1956年正式推广“劳卫制”少年级的一级、二级锻炼标准,使学校的课外体育活动和学生的业余锻炼得到了充实和提高。1958年的“大跃进”运动使学校体育工作受到影响,推行“劳卫制”时追求高指标、高速度、高要求,违反了体育锻炼规律。1960年12月,县文教局转发了中共中央、国务院《关于保证学生、教师身体健康的紧急通知》严格控制劳动,不搞大运动量的体育活动。1963年底,汝南县转发《对于中小学体育卫生工作的意见》,文件规定:一、坚持早操和课间操;二、认真上好体育课,要求按照教学计划每周安排两节体育课;三、适当开展课外活动,每人每天的活动时间不得少于1课时。

十年动乱时期(1966~1976年),“四人帮”歪曲党的全面发展的教育方针,体育场地、器材几乎荡然无存,各项体育活动基本陷于停顿。

粉碎“四人帮”以后,特别是中共十一届三中全会以来,经过拨乱反正,汝南县的学校体育工作得到恢复和发展。1978年,贯彻国家体委和教育部关于在学校进一步广泛施行《国家体育锻炼标准》意见的通知,汝南县学校体育工作主要围绕以下四个方面开展活动:一、以《国家体育锻炼标准》为内容(简称“达标”),在学校开展“达标”活动和举办各种类型的“达标”运动会;二、按照教育部的要求,学校坚持上好两课、两操、两活动;三、每年春秋两季,学校和县体委举办学生田径运动会;四、冬季坚持开展以“大家跑”为中心的体育活动。1985年,城关各校开始进行“达标”活动。

第三节 群众体育

一 职工体育

建国后,体育活动逐步在机关、工厂、学校活跃起来。

1958年,在县政府领导和支持下,教育科、文化馆、教育工会组织召开县第一次运动会。50年代初,县体育活动以文化馆、俱乐部为主要场地,广泛开展乒乓球、篮球、排球、田径、足球等项目活动,群众性的业余体育生活十分活跃。1959年,第一届全国运动会召开,在其影响下,县各系统于1960年成立专业篮球队、乒乓球队。并涌现出一批优秀乒乓球运动员,其中徐淳曾多次代表县、地参加省级比赛,多次获得第一名。70年代至80年代中期,县职工群众体育活动在广泛开展篮球活动的基础上,又采取多种形式,多渠道开展围棋、军棋、麻将、垂钓、自行车、老年体育、幼儿体育、冬季长跑等项活动。汝南县以形式新颖,参加人多,成绩优异获得驻马店地区“冬季大家跑”三连冠流动奖杯一座。近几年来,老年职工体育得到重视和发展,成立县老年体协,开展气功、鹤翔气功、老年门球等新的项目。每逢节假日进行老年人的军棋、象棋、麻将、乒乓球等项目的比赛。

二 农民体育

建国后,随着农村经济形式的好转,体育在农村有较大的发展,农民群众参加体育活动,丰富业余生活的要求越来越迫切。1973年,王桥公社开展篮球、乒乓球、拔河、田径等项活动。当年,王桥公社出席省农村群众体育先进单位表彰大会。中共十一届三中全会以来,随着农村经济体制的改革,农民生活有明显的提高,汝南县21个乡(镇)都建立文化站,组织部分乡村的农民开展篮球、乒乓球、羽毛球、拔河、田径、象棋、军棋等项目的活动,丰富农民群众的业余生活。1984年4月,驻马店地区在汝南县召开农民文体工作现场会。会议期间,分别参观宋寨、李庄、前庄、康庄四个村并观看他们的乒乓球、象棋、篮球、羽毛球等十项目的表演。次年,有6名农民运动员代表驻马店地区参加河南省农民运动会。

三 武术

民国11年(1922年)七星八卦拳师杨世荣在城内王府门开办武术班,传授拳术、剑术及武打等武功。之后,武术成为汝南城关青年及部分老年锻炼身体的一项活动。民国17年(1928年),城关初级中学开设有武术课,各校成立武术组,并请王振清任武术教师。汝南县简易师范请著名武术教练聂祥斋任武术教官。继七星八卦拳之后,李子善来汝南城内在清真寺开办查拳武场,授徒传艺。民国38年(1949年)之后,武术活动得到普及与提高。1962年,汝南县广泛开展学习男子甲组初级长拳、初级棍术活动,由县体委在俱乐部开设武术班,学武术的达100余人。

由于汝南县武术活动开展得好,1974年县武术队代表驻马店地区参加省第三届运动会的武术比赛。1985年统计,汝南县有武术场3个,学员100余人。据统计,汝南县保存的拳种有:少林坎门八卦拳、实门八卦拳、直拳、形意八卦拳、太极拳。

四 其它体育活动

县内其它体育活动有:象棋、围棋、钓鱼、游泳、踢毽子、叨鸡。“大方”、“五斜”、“四擒”、“滚铁环”、抓子、踢沙包、跳绳、跳皮筋、捉迷藏等。

第四节 体育竞赛

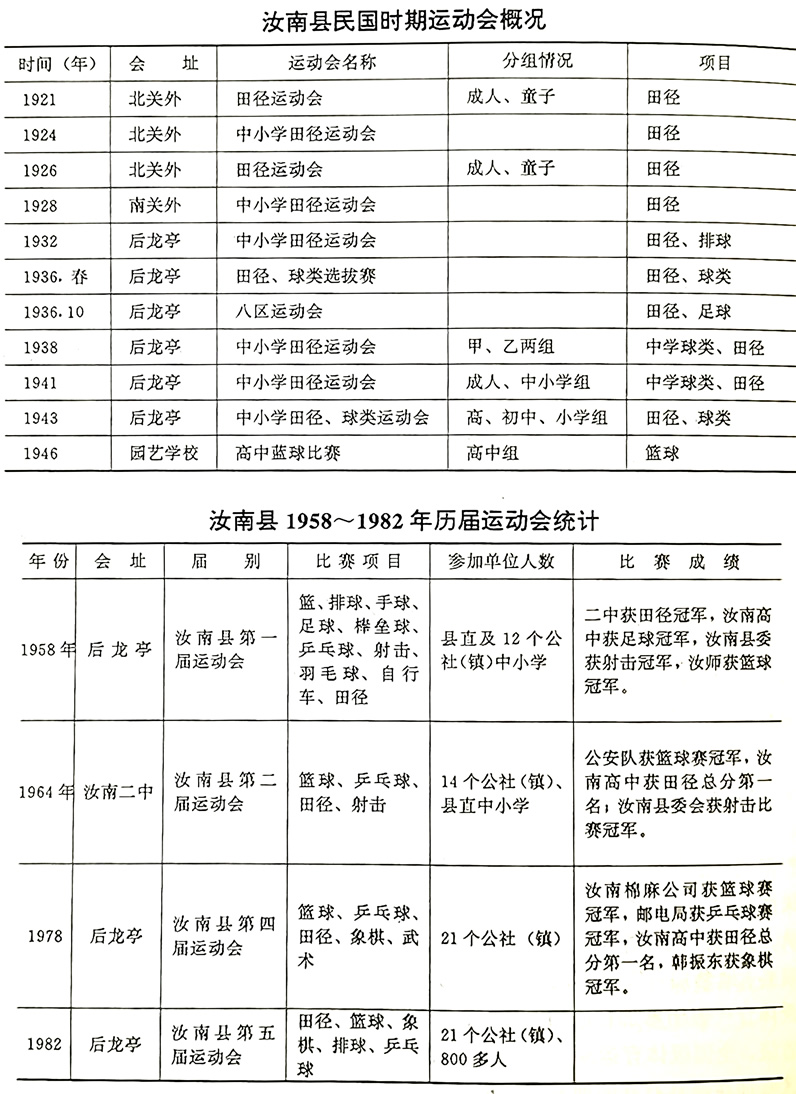

清末、民国初年,汝阳县的中小学堂虽开设有体育课,但普及面很小,加上新式学堂刚创建,体育设施简陋,不能开展校际比赛活动,更不能举办规模较大的县级体育运动会。

民国10年(1921年),在城北关外(今工具厂附近)开辟汝南县第一个体育场,并在此举行3次中小学田径运动会。民国17年(1928年),体育场迁移到小南海悟颖塔附近,在此举办1次汝南县中小学田径运动会。民国21年(1932年),体育场迁移到城内后龙亭处,至民国35年(1946年),在此共举办7次县级运动会。民国21(1932年),国民党在汝南县城设第八行政督察专员公署,后龙亭广场成为八区(八区辖汝南、新蔡、上蔡、正阳、确山、西平、遂平7县)运动会场。汝南县运动员鲁成斋、许晴轩、吴道东等在40年代多次代表八区参加在开封举行的华北体育运动会。鲁成斋曾荣获男子一百米第二名。

民国38年(1949年)后,体育工作受到重视。1952年在县政府的领导下,教育科、文化馆、教育工会组织召开汝南县第一次运动会。

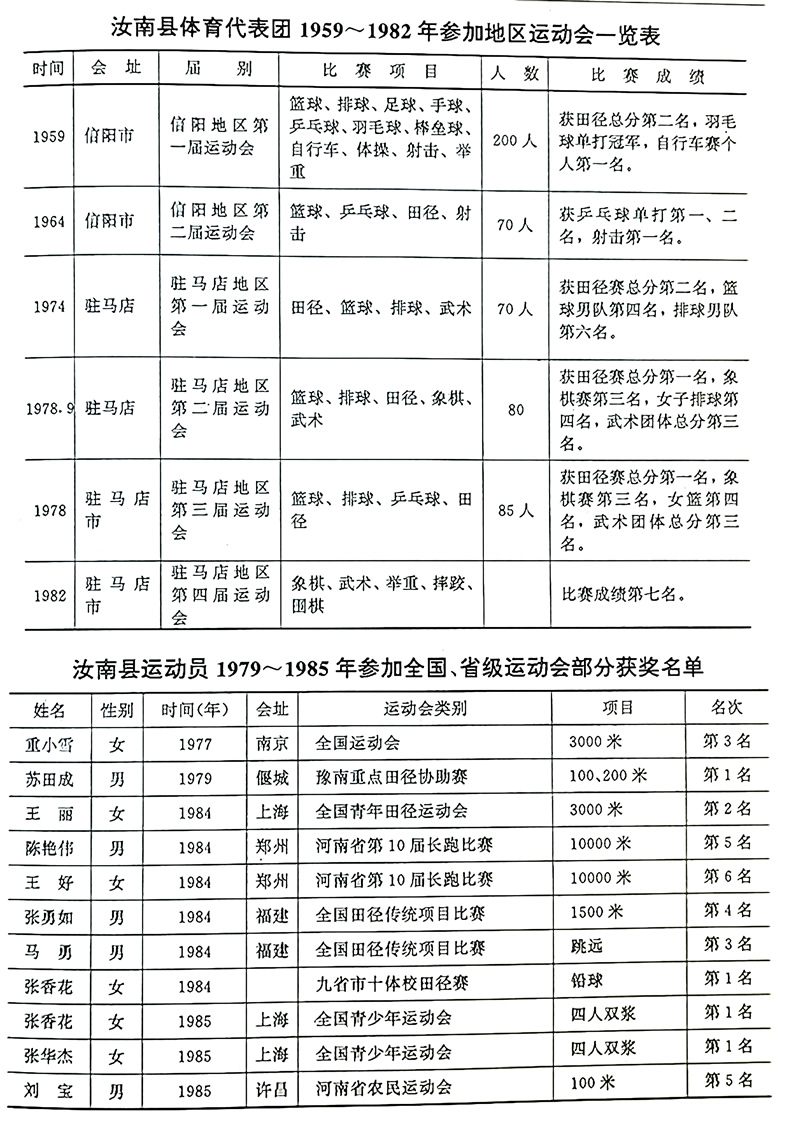

1957年,河南省举办田径、体操运动会。汝南县从学校中选拔20多名运动员参加。镇启文任领队;鲁成斋、李忠相任教练;主要运动员有:王言志、田海龙、李鸿德、牛学智、胡忠臣、刘润德、冯景华(女)。在1958年运动会上,进行篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、棒垒球、射击、田径共11个项目的比赛。同年,汝南二中的运动员王金枝,代表河南省参加在长河召开的全国青少年田径运动会。

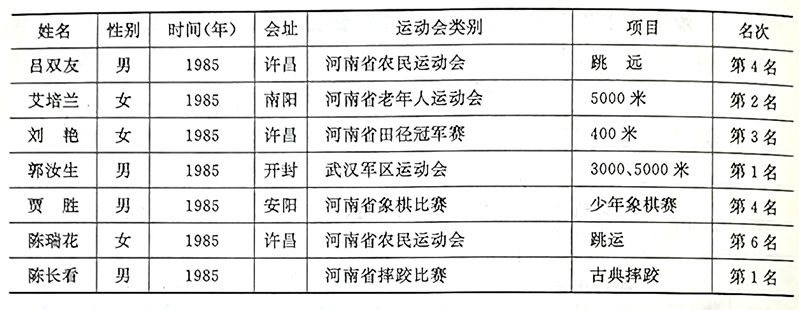

1960~1964年间,篮球和乒乓球活动在汝南县蓬勃开展。机关、工厂、学校都成立篮球队和乒乓球队。县委机关的“七一”队,银行的“银鹰”队,人民医院的“白衣”队,县中队、邮电队、教师联队、剧团队、酒厂队、印刷厂队、机械厂队和棉麻公司队之间经常开展活动。乒乓球运动员徐淳,曾多次代表县、地参加省级乒乓球比赛,并多次荣获第一名。1960年和1964年,汝南县派体育代表团参加在信阳、开封、郑州、驻马店、南阳、上海等地举办的地区、省级、全国级体育运动会。特别是1985年,有6名农民运动员,代表驻马店地区参加在禹县召开的河南省农民运动会。刘宝获男子一百米第五名,吕双友获男子跳高第四名,陈瑞花获女子跳远第六名。老年运动员艾培兰(女),代表驻马店地区参加河南省在南阳召开的老年人运动会,获得五千米长跑第二名。

第五节 体育设施

明代,今城西关外偏南处有演武场1所,场内设有将台、竞门,刀、枪(梭镖)、弓、矢、箭俱全,也做鞠场。因地势低凹,容易积水,于民国10年(1921年)迁至城北关外(现标准工具厂附近)。民国17年(1928年)春,体育场移到汝南城南关外小南海(现悟颖塔附近)。民国21年(1932年)3月,将体育场移至后龙亭。建国后,后龙亭仍为汝南体育场。

1984年秋,将原“司令台”后移5米,建成长12米、宽12米、高8米的主席台,前后塑有云龙滚柱四蹲。同年冬,建250米煤渣跑道田径场。截止到1985年,汝南县有1300平方米以上的体育场地380处,有篮、排球场635个,可划400米跑道的场地2处,200米跑道的场地10处。

各级中学校设有篮球场、排球场及球类、田径、体操器械,部分县直机关拥有篮球场、乒乓球台(案)。县体校、县教体局体育股拥有跳马2副、跨栏25个、跳箱3副、汽枪8支、铅球、标枪、铁饼及其它体育器材85件。