第五章 林业

第一节 资源

汝南县的自然环境,适宜多种林木生产,人民历来有植树造林的习惯。民国时期,政府不重视林业的发展,加上战争和人为的破坏,县境的林业资源非常贫乏,仅在村庄、宅旁、庭院、坟地以及路边栽有少量的树木。主要有臭椿、桐树、柳树、杨树、榆树、槐树、桑树等。民国35年(1946年),全县共有树木50多万株左右,覆盖率不到1%。

1949年后,全县的林业生产有所发展,但步子不大,时起时伏。1957年,国务院制定了一系列林业政策,林业生产有所发展,全县林木总数达73万株。1958年,由于自然和人为的因素,树木一度减少。1961年,全县树木仅剩26万株。1963年以后,国务院又明确一系列林业政策,确保了林权,坚持国造国有,社造社有,队造队有,谁造谁有的政策,使林业生产再次发展。

1975年,遇到特大洪水,淹没了一些村庄,加上林业生产责任制没有及时跟上,生产下降。70年代,全县有四旁树木1222万多株,每人平均17.4株,覆盖率6.86%,蓄积量为38万立方米,年生长量为11万立方米,林网化面积24万亩。1985年,全县树木达到2000多万棵,林网面积达到116.2万亩,覆盖率提高到8.6%。

在县境内种植的主要树种有:(一)用材林:侧柏、桧柏、水杉、大官杨、沙兰杨、72杨、69杨、124杨、旱柳、白榆、枫杨、毛白杨、桑树、国槐、刺槐、泡桐、法桐、梧桐、臭椿、香椿、苦楝、川楝、枸树、柳树、杜仲、白腊树。(二)经济林:苹果树、梨树、桃树、杏树、李子树、梅子树、柿树、枣树、葡萄树、核桃树、石榴树、无花果树、花椒树、樱桃树。(三)风景树:雪松、千头柏、龙柏、冬青、黄杨、女桢。(四)花木类:柑桔、佛手、桂花、腊梅、夹竹桃、天竹、文竹、木槿、月季、牡丹、芍药、丁香、迎春、茉莉、玫瑰、枝子等等。由于全县气候、土壤、海拔等因素相差无几,这些树种在全县各乡分布都有。

第二节 采种育苗

一 采种

根据林业“自采、自育、自造”三自方针,县人民政府每年在冬春两季,号召广大群众大量采集臭椿籽、苦楝籽、榆钱、风杨籽、刺槐籽、紫穗槐籽。1957年,采各种树种籽5万公斤,采集泡桐根4.84万余根。1983年,共青团中央、林业部、农牧渔业部、铁道部号召各省、市、自治区做好支援甘肃树种的采集、调运工作,全县发动共青团员采种1397.5公斤,1984年采集树种9809公斤,先后调往甘肃、青海等省。

二 育苗

民国时期的林业育苗是官方投资建立苗圃场。民国21年(1932年),在城北关建立苗圃场,由国民党第八区行政专署监督管理。苗圃面积150亩,每年出圃苗木10万株。

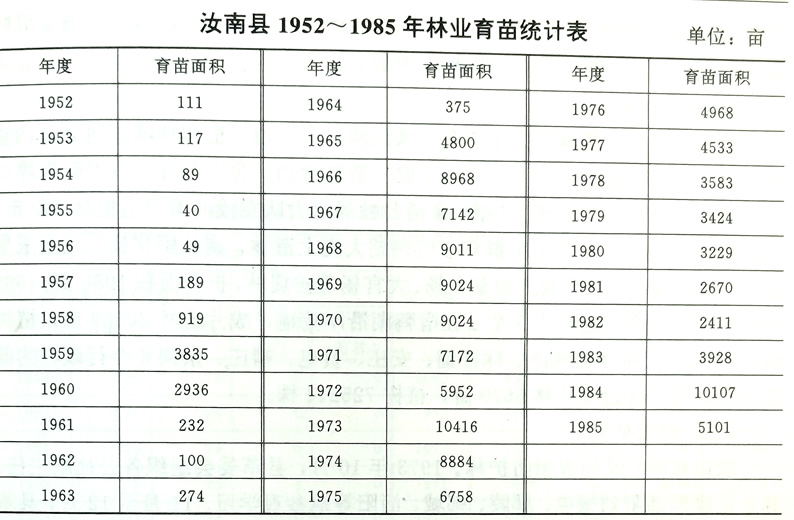

1949年后,党和政府把育苗工作当作造林的基础,采取了一系列措施,大力发展林业生产。1952年前,由国营林业单位育苗。1953年至1963年,由社(乡)队集体育苗。1964年至1972年,除县办林场育苗60多亩外,全为集体单位育苗。1973年,集体单位与个人育苗相结合。1974年,县人民政府决定建立留盆、金铺、三门闸、老君庙、王岗、三桥、和孝、马乡、三里店、板店、张楼等公社级苗圃场11个,队办苗圃场240个,育苗面积8884亩。1981年3月25日,驻马店地区行署批准建立白庄寨苗圃总场,育苗面积210多亩。是年,全县育苗面积2670亩。1985年育苗5101亩。

三 良种引进

县境内的树种有椿树、楝树、柳树、杨树、榆树、槐树,品质好但生长慢。随着林业生产不断发展,从50年代开始引进优质树种。当时引进有美杨;60年代,引进了加拿大杨;70年代,引进大官杨、沙兰杨;80年代,引进了意杨和欧美杨;后又引进了泡杨、川楝、水杉、白榆“8019”、“8052”,毛白箭竿杨、圆叶杨。1978年,县林科所从江苏泗县引进意大利“69、72”品种,育苗2亩,是年苗高4~5米,最大直径3~4厘米。1983年,育“69、“72”意杨面积达3000亩,因其栽培技术要求严格,树苗成活率低,1984年后,育苗面积减少。至1985年,县林科所先后4次由农科院、林科院、驻马店地区林业局、西华县引进泡桐新产品75个,经过试验,苗期和造林后生长较好的有豫林、豫选、豫杂、毛泡桐4个类型,苗木销到周口、开封、许昌地区和安徽省的临泉县、湖北省的随县。

四造林

(一)零星植树

1949年,县境内四旁植树74万株,树种以椿、楝、榆、槐、杨、柳、桐树为多。

1949年后,县人民政府每年在冬春两季号召人民积极植树。1952年,植树75万株。1957年植树76万株。以后时多时少,1985年达到1004.9万株。用材林、经济林、风景林皆有,以用材林为最多。

(二)成片造林

汝南县的成片造林主要集中在河滩、河堤、渠边、宿鸭湖滨荒地上。1958年,全县人民响应国家号召,开展了成片造林活动。舍屯公社舍屯大队朱埠口生产队在河坡地栽130亩杨柳树,金铺公社潘湾大队在汝河湾营造桐林200亩。1962年,县委、县政府动员群众在宿鸭湖大堤上造林,南从野猪岗,北至玉皇庙,全长36华里,全部栽上加拿大杨、大官杨等护堤林,折合面积1080亩。1985年,水屯、罗店、老君庙3个乡在宿鸭湖沿岸荒地,成片造林20089亩,植树611239株。三桥乡在鸭湖、秫杆铺、安庄、贺屯、褚庄、余岗6个行政村的低洼易涝地区,营造成片林6670亩,植树725274株。

(三)农田林网

农田林网,又称农田防护林。1973年10月,县革委会组织各公社副主任、林业助理到淮阳刘振屯、鄢陵、郸城、淄阳等地参观学习。11月至12月,县革委会在王桥公社搞农田林网试点,全社发动1.1万多人,完成植树61万多株,实现全社园林网化。1974年,全县绿化林网带4500条,长5500公里,灌渠2600多条,长170公里;河流10条,长487公里,共植树900多万株。留盆公社半月内植树2.433万株;老君庙公社栽树20584株,绿化网面积1195亩。全县林网面积达85万亩。

1975年8月,全县遭受历史罕见的特大水灾,平地积水1米,河边新栽树木被淹没,沟边、渠上树木被冲倒,林网化建设受到破坏。1980年,全县林网面积仅剩24万亩。1981年,开始恢复和发展林网建设。仅1985年,全县就完成林网绿化面积14698亩,植树达到1004.9万株。

(四)经济林

(1)果木。1949年前,县境广大群众有栽种桃、李、柿、石榴、葡萄、樱桃、无花果树的习惯。建国后,果树生产发展很快。1982年,全县有果树(梨、桃、苹果、葡萄、柿)面积达到2680亩。其中苹果园12个,面积144.7亩,集中分布在大王庄、三门闸、三里店、王岗、马乡、和孝等乡和地直园艺场。梨树,各乡都有栽培,以官庄、和孝、三桥、王岗、马乡、常兴6个乡为最多,面积904亩。枣树零星分布在马乡、韩庄乡。柿树全县共有3.5万多棵,折合面积1773亩。葡萄成园的主要在地直园艺场和陈冲林场,共5681株,折合面积241.1亩。

全县果树生产可分五个阶段:1952年至1958年,是巩固提高阶段,果树面积由1952年的675亩,达到2416亩。1959年至1965年,是更新发展阶段。1966年至1975年,是上升阶段,果树面积达3275亩。1976年至1984年,是下降阶段,果树面积2890亩。1985年,开始恢复,果树面积6131亩。

(2)竹子。1949年前,县境群众在村旁、宅旁仅有一些零星栽植,面积不到千亩。

1949年后,竹子种植发展很快。1984年,全县竹子发展到5113.3亩。留盆乡栽竹子492.2亩,平均每个行政村有竹子38.9亩,每个自然村有竹子5.94亩。韩庄乡的王竹园、和庄、韩庄3个行政村,栽竹子204亩。金铺乡的小邱、高庄2个行政村栽竹子166.9亩。老君庙的余子河、肖屯、房坡3个行政村栽竹子155.7亩。三桥乡的廖屯、沙口2个行政村栽竹子87.2亩,其它乡也有少量栽植。

(3)条子。条子生产始于60年代。在三门闸乡的六里庄、陈坡,水屯乡的新李庄,三桥乡的桂庄、野猪岗,马乡乡的陈冲林场,南干渠等地都有栽种。由于重农轻林,毁林开荒,至1985年,保存下来的仅有三门闸大辛庄行政村东汝河大堤两侧紫穗槐20亩,白庄寨林场种植白腊条200多亩,从东关大桥顺汝河堤至大辛庄以南的河堤两侧白腊条折合面积200亩。

第三节 病虫防治

建国前,由于当局不重视对树木病虫害防治,加上防治知识缺乏,林木生病时基本没加以防治。1949年后,人民政府号召群众采取药物防治、人工扑打等措施进行防治。到70年代,对果树、苗圃定期喷打药物。由于防疫、测报工作及生物防治措施开展的还不够,林木病虫害时有发生。

一 刺槐蚜虫

又名豆蚜,为害刺槐时,及时喷洒40%乐果乳剂2000倍液,也可用螵虫、草蛉虫等进行生物防治。

二 杨黄卷叶螟

分布全县各地,为害杨树、柳树苗木及幼树嫩稍,每年发生四代,幼虫在落叶、地被物及树皮裂缝中结茧越冬。幼虫初孵时,喷90%敌百虫1000倍液或5%乙硫蛉1500倍液,50%杀螟松1000倍液,也可用螟黄赤眼蜂进行生物防治。

三 大袋蛾

又名布袋虫,为害泡桐、杨、柳、刺槐等树木,县各地均有分布,一年一代,幼虫在袋内越冬。可用人工摘虫袋消灭幼虫,用90%敌百虫800~1000倍液或用80%敌敌畏1000~1500倍液喷雾,根据害虫多少,增加或减少药量。

四 榆兰金花虫

群众称“榆虱子”。主要为害榆树。榆兰金花虫抗药性差,而且世代整齐,防治较容易。5月中旬可振落扑杀成虫;6月上旬,可人工消灭群居幼虫;用乐果原液在树干上环涂,或用呋喃丹在树周环施等,防治此虫效果都很好。也可 用异色螵虫、白疆菌等生物防治。

五 泡桐丛枝病

也称扫帚病,桐疯病。其病源是类菌质体。防治方法是注射盐酸、四环素或土霉素;选择无病种根,改革育苗方法;温水浸根;环割病枝;反复修除病枝。

六 毛白杨锈病

是毛白杨苗木的主要病害。全县各地或轻或重均有发生。为害毛白杨幼叶、嫩稍和芽。病源为锈菌引起,老枝老叶不易生病,1~4年生苗木较易传染。在4月下旬,喷稀释波多尔液1~2次,保护新稍;5至9月病盛期喷波美0.2~0.5度硫石合剂或0.3~0.4%氯基苯磺酸纳,或萎锈灵(25%可湿粉剂)200~400倍液。药液中混入0.5~0.1%洗衣粉可增加药效。

七 泡桐炭疽病

为害多种泡桐,是苗木主要病害。防治方法是用温床塑料薄膜育苗和小苗移载可减少病害发生。育苗地要远离大桐树和丛枝病株;5~6月喷1:2:150~200倍波尔多液或65%代森锌500倍液或喷50%菌特800倍液。

第四节 林产品

县林产品主要是木材制品、竹、条用具、新鲜水果和花卉。

木材制品主要有:用于交通的枕木、桥梁、木船、车辆箱板;用于建筑的梁、檩、门、窗、椽、人字木、架木等;用于工业的包装箱、纺纱用品、胶木电器;用于教育器材的有三角板、圆规、手风琴、木马、标干、木刻;家具桌、椅、箱、柜、凳、沙发等。

竹、条制品主要是筐、篓、竹席、竹帘、竹帽、竹椅、竹床、簸箕、筷子、筷笼子等。

将新鲜水果进行加工制作成罐头、饮料、果脯、果浆、果汁、果干等。1952年,果产量33.28万公斤;1957年果产量224.94万公斤;1985年,果产量130万公斤。

1949年后,县境林木产品主要来源于“四旁植树”的树木。70年代,开始提倡间伐,制止全伐。采伐方式多用择伐,砍大树、留好树、留小树。既有利于林木生长,又可利用木材。随着林木生产的发展,人们需用品增多,年采伐量逐渐增多。1965年,加工耗木材904立方米,竹、条5.1万公斤;1970年,耗木材1542立方米,竹、条7.175万公斤;1975年,耗木材3390立方米,竹、条7万公斤;1978年,耗木材7538立方米,竹、条17.05万公斤;1985年,耗木材29735立方米,竹、条11.78万公斤。

蚕茧,分桑蚕茧、蓖蚕茧两种。1949年前,养殖数量不大。1953年桑蚕茧生产90担。1956年,生产261担,其中桑蚕茧252担,蓖蚕茧9担。1968年,生产桑蚕茧475担,80年代后,桑蚕茧生产极少。

第五节 林木管理

1949年前,县境内仅有少量的风景林、祠庙林,国有林由官府派人管护,私人树木由私人自己管护。

1951年,按照土地法和林业政策,农民在宜林地与宅基地、房前屋后栽种的树木,归自己所有;收回国有的林木,指派专人管理。1953年至1956年,森林所有权分别归国家、集体、个人所有。1958年,由于迁村并庄,小庄合大村,大办食堂,乱砍滥伐树木,全县树木减少80%,木材蓄积减少90%。“文化大革命”初期,林木种植以集体为主,个人植树被当作资本主义尾巴批判,群众植树没有积极性,林业生产发展不快。70年代开始发展。1974年,全县固定护林员6000多人,设护林牌1100多个,建护林庵97个。1984年4月,县委、县政府发出“关于开创林业生产新局面的决定”,把可植树的荒坡、河道、沟渠、道路等宜林隙地,分别落实到村、组、户,与群众签订了林业承包合同,做到规划具体,任务明确。各乡、村固定专人护林,建立健全林木管理责任制,调动了人民群众植树造林的积极性。对于河、沟、港、渠、路以及一切闲散荒废地,凡能植树的地方,实行分级规划,分级管理,投标承包到户,签定合同,县政府发林权证,30年不变,子女有继承权、转让权,受法律保护。机关、学校、企事业单位植的树木收益归单位所有。凡偷拔、损坏幼树、成树者,损坏一棵,补栽五棵,罚款30~100元,凡无意损坏树木者,损坏1棵,补栽3棵,罚款10~30元;凡偷树、损坏树10棵以上者,除按规定罚款外,交公安机关处理;凡猪、羊、牲畜损坏树木者,按无意损坏规定罚款;凡学生损坏树木者,学生家长、班主任各罚款40%,校长罚款20%;护林员和专业户管理不善造成树木死亡、损坏、丢失者,除补栽外,每棵树罚款1~5元。对偷伐树,毁树检举有功者奖励。凡公路、国营场、林牧场等国家所有林木的采伐更新,由主管部门申请县绿化委员会审批;机关、学校、工厂、企事业单位的树木采伐更新,由单位申请上级主管部门审批,报县绿化委员会备案;乡村农田林网的林木采伐更新,50棵以下的,由乡政府审批,报县绿化委员会备案;50棵以上的经县绿化委员会审批,禁止乱砍乱伐林木。