第一章 管理

第一节 机构

1951年至1955年,县工商行政管理科管理乡镇企业,1955年至1958年,由县手工业管理科管理。1961年1月,汝南县手工业管理局成立,将留盆、金铺、王桥、水屯、老君庙、官庄、和孝、马乡、王岗、三门闸等10个公社的铁木、缝纫等行业的社办企业划归县手工业管理局直接管理。1969年,县手工业管理局撤销,社镇企业归县革命委员会工交领导小组管理。1970年转归工交局管理。1973年5月,县工交局撤销,社镇企业归新成立的县第二工业局社队企业股管理。1976年9月15日,县革命委员会成立社队企业领导小组,由组长、副组长等10人组成,统管社队企业。1977年4月16日,县革命委员会社队企业办公室成立,履行原社队企业领导小组职能。1978年11月10日,成立汝南县革命委员会社队企业管理局,配副局长1人,秘书1人。1979年3月,设生产股、人事股、办公室。1984年5月13日,社队企业管理局易名为汝南县乡村经济管理局,改生产股为业务股,原办公室和人事股合并为人秘股,增设财会股和技术信息股,管理人员增到16人。1984年9月,乡村经济管理局改名为汝南县乡镇企业管理局。1985年,机构未变。

第二节 经营管理

一 劳动管理

对私营工商业进行社会主义改造时期(1950年至1957年)

1950年下半年开始,县供销合作总社组织各工商行业成立手工业联合社(也叫合作社),把城乡许多个体手工业者的生产设备、劳动工具等作价,化为股金入股,由社员自己推选出单位负责人,对合作社进行经营管理。铁业、木业等加工企业,实行计件工资制。由集体提供生产原料及其他生产费用,合作社统一核算出每件产品应支付的工资,按完成合格产品产量计发。属个人计件的直接发到个人,属班组计件的,由企业发到班组,再由班组按商定的办法发至个人。其他无法实行计件的企业,采用纯收入分红的办法发放工资。即总收入除去税金、生产费用和一定积累外,下余部分按内部议定的办法分配到个人,亏损全摊。1962年,大批职工返回农业生产第一线时,把股金全部退还本人。

大跃进至中共十一届三中全会时期(1958年至1979年)

这一时期,社队企业有两种类型:一类是县供销社、农机、水利、文教等部门在各公社所办,由公社代管的企业;一类是公社、大队自办的企业。两类企业的管理方式有所不同。1.公社代管的企业。有1950年初发展起来的铁业社、木业社等;有农机系统的拖拉机站、拖拉机修配厂;有水利队、校办工厂等,企业性质属大集体,受县主管局和所在地人民公社双重管理。企业领导由上级指派,职工多系城镇户口,身份为全民工或集体工,这些企业按照国营企业的管理模式,执行国家劳动部门统一工资标准,实行级别工资制。1964年后,这类企业招收一部分亦工亦农合同工,合同工不转城市户口,不吃商品粮。其收入形式是,在厂内按级别领取工资后,再按公社、大队定的标准和办法,按月交给本人所在生产队一定钱款(一般每月7~9元),在生产队按头等劳动力标准参加粮、款分配。2.社队自办的企业。这类企业,领导由公社或大队指派,职工收入分配形式两种:①劳动在厂,分配在队,厂发适当生活补贴。对务工社员采用评工记分的办法;年终将其在厂实做的劳动工分,介绍回队,参加生产队钱、粮决算分配。企业收入上交公社、大队,亏损则由公社、大队弥补。由于务工社员在厂劳动,不便回家吃饭,故由厂包吃饭或发少量生活补贴费。②改工分制为工资制。1960年以后,多数社队企业开始实行工资制。对务工社员按技术高低,务工年限长短,确定级别,工资标准参照国营企业规定,由公社自定,县没统一标准。务工社员领取工资后,每月按规定交给生产队一定数额的钱款,再参加生产队钱、粮分配。

中共十一届三中全会以后(1980年至1985年)

随着农村“大包干”生产责任制的推行,社队企业也开始推行承包制。1980年以后,在开展企业整顿的同时,各公社对所管企业,实行定额上交,超奖欠罚等办法。1983年后,乡镇政府又推行投标承包办法。即根据企业状况,确定包干上交基数,由承包者竞争投标,中标者经乡、镇政府认可后,签订承包合同,由承包者自主经营。承包者对内部也采用层层承包的办法,对车间、班组或个人实行定额管理、计件工资或纯利分红。对企业内退休的全民工、集体工发40%左右的级别工资。承包者有本地人也有外地人,一般都有一定的技术专长和管理经验,有一定自筹流动资金。他们承包的企业收入,除去照章纳税和按合同上交部分及支付职工工资和福利外,多收多得,亏损自负。

附:1983年留盆乡党委制定的乡办企业承包办法(主要条款)

1.谁牵头承包谁任厂长。厂长行使下列权限:有权选用副厂长及其他管理人员;有权决定劳保福利制度;有权对职工技术考评晋级;有权对工人奖罚,直至辞退或除名;有权择优录用新工人;有权拒绝任何部门和个人向企业安插人员;有权决定企业的生产方向和经营措施。2.承包人用自筹资金更新设备及上新项目,所得利润在一定时期内不增加上交基数,但所有权归集体。企业内部的集体工和全民工,车间和班组结合不上及本人不愿结合的,可由企业承包人付给铺底资金,使其自谋职业或挂职停薪,自谋生活,但必须向企业交纳一定的管理费。占有厂房和设备者,必须交纳房租费和折旧费,并交一定的利润。3.对承包人实行“三包、四定”制度,即包产值、包收入、包利润,定上交利润、定资产折旧费、定管理费、定职工福利费。据以上指标完成情况实行奖罚。承包人必须按时交纳一切上交款,过时不交者,每超1日,加罚应上交款的1%。企业连续3个月完不成承包合同,厂长(经理)就地免职,并赔偿全部损失。

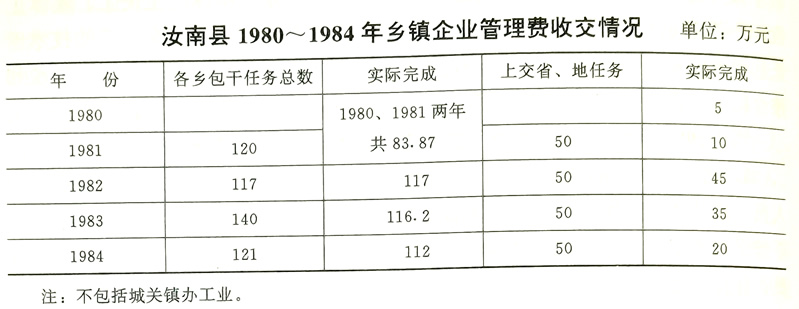

二 财务管理

1980年以前,汝南县社镇企业一般设主管会计和出纳会计两职,大部分未受过财会专业知识培训。财务管理工作不正规,存在制度不严、帐目不齐现象。1980年在全县贯彻执行农业部、财政部制定的“农村人民公社社办企业财务管理办法”和河南省财政厅、省社队企业管理局的补充规定,社队企业财务管理工作逐步走向正规。1981年5月,县社队企业局举办会计训练班,培训各乡工业会计和社队企业主管会计61人。多数社队企业按照财务规定,建立财务分帐、台帐和总帐,按月按季及时填报财务报表,报公社工业办公室汇总。

自1983年始,大部分乡镇企业实行承包责任制,把企业承包或租赁给个人经营,承包者只履行完成上交包干任务,财务管理权限下放给承包者,财务帐比较混乱,财务报表基本不做、不报。

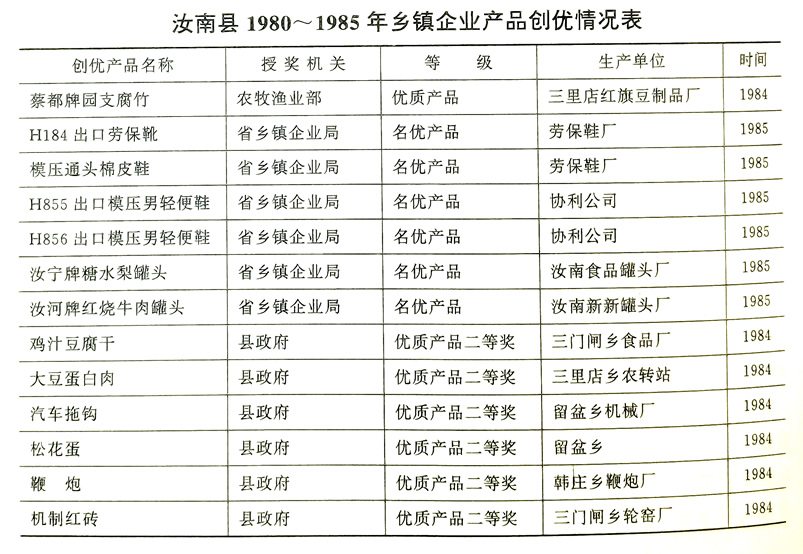

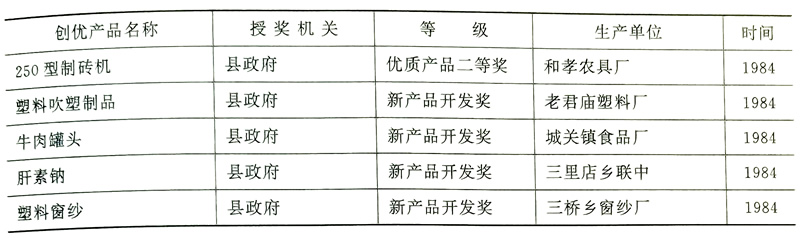

三 技术及质量管理

1980年以后,大部分乡镇企业建立技术及产品质量管理制度,不断引进新技术、新工艺、新设备,聘请外地、外单位专业技术人员和技术工人作技术指导和技术顾问。在产品质量管理方面,制定每道工序、每个环节的操作标准和质量控制标准,把产品质量同每个职工的承包指标结合起来,制定奖罚措施,实行质量否决,提高了职工的质量意识和责任心,创造出一批优质名牌产品,一部分产品打入国际市场,成为国家创汇产品。