第一章 县人民代表大会

第一节 各界人民代表会议

1949年至1953年,根据政务院颁发的《县各界人民代表会议组织通则》和省地指示精神,汝南县共召开5届各界人民代表会议。代表分别以基层单位部门选举和政府邀请等方式产生。代表会议的主要职能是审议人民政府的工作报告,反映人民群众的意见和要求,对县政府工作提出建议。

第一届各界人民代表会议1949年11月27日至12月4日,在县城内南天主堂召开。到会代表有工人、农民、商人、知识分子、共产党员、各民主党派人士、各人民团体代表共215人,列席人员12人。会议收到提案263件。会议庆贺全县解放,新生人民政权建立。会议听取中共汝南县委书记范青民的《目前形势和今后意见的报告》和汝南县人民政府副县长路凤庆的《汝南县解放十个月的工作报告》。会议通过10项决议:1.剿匪反霸;2.减租减息;3.土地改革;4.镇压反革命;5.农业生产和生产度荒;6.妇女工作;7.《婚姻法》宣传;8.维持社会治安;9.拥军优属;10.工人、农民生活问题。会议选举张一峰为主席,路凤庆、周彩云为副主席。

第二届各界人民代表会议1950年6月21日至25日在县城召开。出席代表462人,列席代表25人。会议收到代表提案325件。会议听取汝南县人民政府县长姜铭鼎的《县政府工作报告》和中共汝南县委《关于今后工作建议的报告》。通过讨论,一致同意并对目前工作作出如下决议:1.恢复和发展农业生产问题;2.组织群众开展生产自救工作;3.解决土改遗留问题;4.布置夏粮征购入库;5.维护社会秩序,管制不法地主和恶霸;6.做好文化教育和卫生工作。会议选举张一峰为主席,李树田、徐晓中为副主席。

第三届各界人民代表会议1951年7月11日至15日召开。到会代表368人,列席代表15人。会议收到提案386件。会议听取汝南县人民政府县长路凤庆作的《关于汝平分治后,汝南县四个月的政府工作报告》和中共汝南县委书记张海寰作的《大力发展我县农业生产,支援抗美援朝保家卫国的报告》。代表们对以下问题认真讨论并作出相应决议:1.继续开展抗美援朝爱国主义运动,反对美帝国主义侵略朝鲜和我国领土台湾的罪行;2.大张旗鼓的镇压反革命,加强人民民主专政,巩固人民的革命大团结;3.夏粮征购和农业税收工作;4.加强文化教育等工作。会议选举张海寰为主席,刘彦宾、白宗鲁(回族)、徐晓中为副主席。

第四届各界人民代表会议1952年11月11日至15日在人民剧院召开。到会代表358人,列席代表13人。会议收到提案308件。会议听取中共汝南县委书记姜祯祥作的《目前形势和任务的报告》,汝南县人民政府县长冯斌的《县政府工作报告》和《汝南县1953年农业生产计划的报告》。会议通过4项决议:

1.开展民主建政,建设好乡村基层政权;2.开展增产节约运动;3.土改遗留问题;4.提案审查工作。会议选举姜祯祥为主席,刘彦宾、白宗鲁(回族)、徐晓中为副主席,委员23人。

第五届各界人民代表会议1953年3月2日至5日召开。出席代表315人,列席代表18人。会议收到提案285件。会议听取中共汝南县委书记武建华作的《县委今后工作建议的报告》,汝南县人民政府县长刘彦宾作的《施政工作报告》和第四届各界人民代表会议《关于人代委员会工作报告》。会议就目前农业生产建设、巩固土地改革成果、夏粮征购入库工作及贯彻执行中华人民共和国《婚姻法》、保护妇女儿童合法权益等工作作出决议。会议选举武建华为主席,岳长春、徐晓中、白宗鲁(回族)为副主席,委员25人。

第二节 人民代表大会

第一届人民代表大会1954年7月3日至7日,在人民剧院召开第一次会议。到会代表434人,大会听取和审议汝南县人民政府副县长岳长春在首届一次代表会议上作的《上半年政府工作报告》,中共汝南县委副书记姚水清作的《依靠互助合作,开展爱国增产节约运动,支援国家建设的报告》和汝南县第一届人民代表大会提案委员会《关于大会提案工作的报告》。会议通过4项决议:1.大力发展社会主义经济;2.巩固和发展农村互助合作;3.开展爱国增产节约运动,支援社会主义建设;4.认真处理人民来信问题。会议选出出席省人大代表石华、潘殿贵、肖学禹、刘振华。

第二次会议,于1956年12月召开,会议根据《宪法》和《组织法》的规定,将汝南县人民政府改称为汝南县人民委员会,与会代表一致表示同意。

第二届人民代表大会1957年7月16日至25日召开。到会代表325人,列席52人。会议收到提案315件。大会听取和审议汝南县人民委员会县长商存德作的《汝南县人民委员会1956年工作总结及1957年工作意见的报告》,中共汝南县委书记傅良太作的《目前几项工作意见的报告》,《关于第一届人民代表大会第二次会议提案执行情况的报告》,《关于县1956年财政决算执行情况和1957年财政收支预算安排意见的报告》,《关于人民法院工作报告》,传达河南省第一届人民代表大会第五次常务委员会会议精神。会议选举商存德为汝南县人民委员会县长,孔繁斌、张明礼、潘殿贵(回族)为副县长。

第三届人民代表大会1958年5月8日至11日召开。出席代表250人。大会审议汝南县人民委员会县长商存德的《关于春季工作总结和今后工作意见的报告》,《关于县人民法院工作的报告》,《关于人民检察院工作报告》。大会选举产生本届县人民委员会县长商存德,副县长孔繁斌、张明礼、潘殿贵(回族)和出席省人民代表大会代表4人。

第四届人民代表大会1964年2月7日至12日召开。到会代表442人,列席政协委员47人。会议主要内容是在党和政府的领导下,充分依靠群众,依靠集体,以自力更生为主,以国家扶植为辅,开展生产自救活动。会议听取县人民委员会县长曹荣科作的《县人民委员会工作报告》,《关于第三届人民代表大会工作报告》,审议《关于第三届人民代表大会第四次会议提案执行情况的报告》和中共汝南县委副书记崔树森作的《关于全会代表资格审查的报告》。会议选举黄得功为县长,吕相新、马有川、傅欣、李振国为副县长。

1966年6月,“文化大革命”开始。后,各级党政机关瘫痪,县人民代表大会中断。次年1月,各造反派夺权,1967年12月22日,经省革命委员会批准,成立汝南县革命委员会,取代人民代表大会职权。革命委员会组成人员有领导干部、军队代表、群众组织代表、学生代表等46人,其中常委13人,军代表雷从顺任主任,党治国、朱新志为副主任。由于这次会议是在“左”的思想影响下召开的,会议的指导思想和作出的决议,基本上都是错误的。经各界代表同意,这一时期的革命委员会被列为第五届人民代表大会。

第六届人民代表大会1980年4月11日至15日召开。出席代表580人,会议主要任务是动员和团结全县人民,继续鼓足干劲、同心同德,把我县的物质文明建设和精神文明建设推向一个新阶段。会议听取石太珍代表县革命委员会作《施政工作报告》,县财政局局长刘克敬作《县财政预决算执行情况的报告》,县人民法院院长尹道友作《县人民法院工作报告》,县人民检察院检察长张廷臣作《县人民检察院工作报告》。经过分组讨论,一致通过,并形成决议。大会选举产生汝南县第六届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员和县长、副县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长。

主任:游洪儒

副主任:马有川 李全祥 余秉德 王伟之

县长:石太珍

副县长:王金政 陈振业 杨柏青 余铁成 潘殿贵(回族)

县法院院长:尹道友

县检察院检察长:张廷臣

大会收到提案765件,其中工业交通和人民生活方面的157件;农业建设方面的351件;科学、文化、教育、卫生方面的112件;财政方面的44件;政法、民兵建设方面的101件,分别交县政府有关部门办理。

第七届人民代表大会1984年5月17日至22日召开第一次会议。出席代表412人,会议主要任务是团结全县人民坚持改革、勇于创新,为开创汝南县社会主义建设新局面而努力奋斗。会议听取和审议汝南县人民政府县长李鼎臣作的《县政府工作报告》,副县长张惠臣作的《关于汝南县1984年国民经济及社会发展计划(草案)的报告》,县财政局长刘克敬作的《汝南县1983年财政预算执行情况的报告》和《1984年财政收支预算安排意见》,县人大副主任余秉德作的《汝南县人大常委会工作报告》,县人民法院院长尹道友作的《人民法院工作报告》,县人民检察院检察长舒万里作的《县人民检察院工作报告》。通过决议,选举人大主任、副主任、委员。

主任:刘俊英

副主任:李永恭 余秉德 王伟之 余铁成 路心正 蔡杏花(女)

县长:李鼎臣

副县长:张惠臣 郭从凡 张全国 刘世花(女)

县人民法院院长:王建文

县人民检察院检察长:舒万里

大会收到代表批评、建议和意见425件,分别由县政府和有关部门办理。

第二次会议于1985年3月28日至31日召开,出席代表415人,列席政协委员163人。会议主要听取和审议、讨论、通过汝南县人民政府县长李鼎臣作的《汝南县人民政府工作报告》,县计委主任王继忠作的《汝南县1984年国民经济和社会事业发展计划执行情况和1985年国民经济和社会发展计划安排意见的报告》,县财政局长段平安作的《汝南县1984年财政预决算执行情况和1985年财政收支预算安排意见的报告》,县人大常委会主任刘俊英作的《关于汝南县人民代表大会常务委员会工作报告》,县人民法院院长王建文作的《汝南县人民法院工作报告》,县人民检察院检察长舒万里作的《汝南县人民检察院工作报告》。大会对目前经济工作、体制改革、教育科技、文教卫生、社会治安、国民经济和社会发展计划、财政收支和人大常委思想建设、组织建设、监督“一府两院”依法行使决定权、监督权及人民法院、人民检察院等工作,都作出相应决议。大会收到代表团和代表提出的批评、建议和意见163件,这次会议补选郭文喜为县人大常委会副主任。

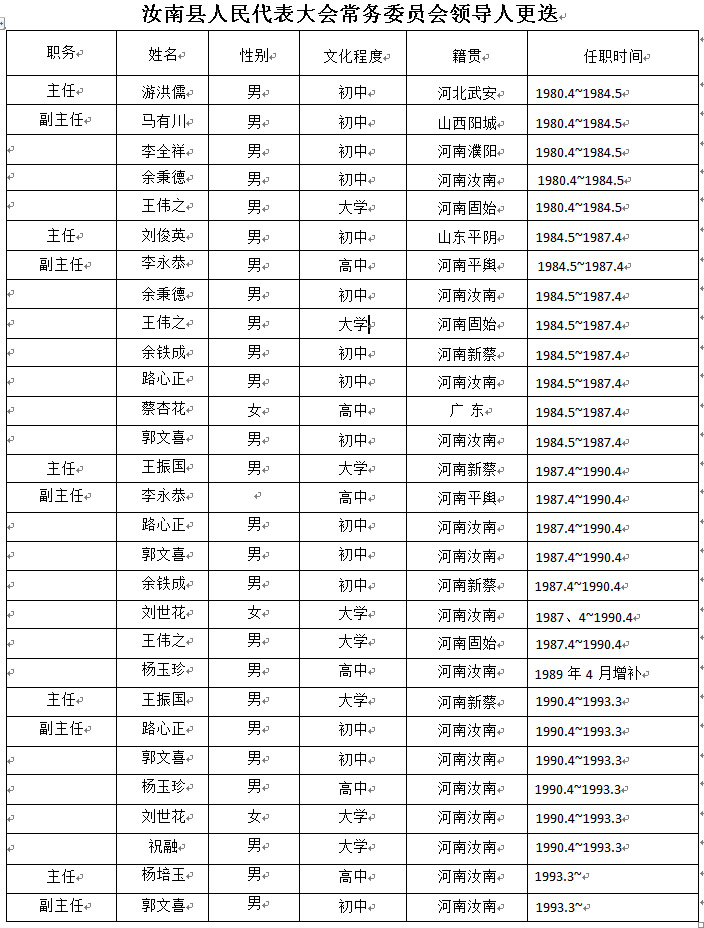

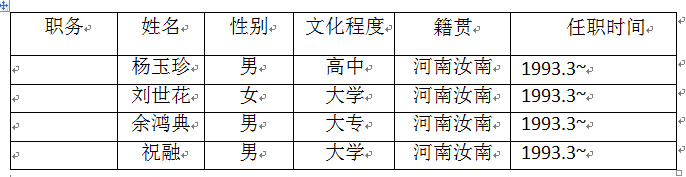

第三节 人大常务委员会

一 机构

1980年4月召开第六届人民代表大会,根据全国第五届人民代表大会第二次会议制定的《组织法》和《选举法》规定,选举产生人民代表大会常务委员会(以下简称人大常委会),常务委员会设主任1人,副主任若干人。

人大常务委员会,是县人民代表大会的常设机关,在人民代表大会闭会期间,负责处理人民代表大会的日常事务;在人民代表大会召开时,向大会报告工作。第六届人民代表大会始设常务委员会,但未设办事机构。1984年3月,六届人大常委会设一室(办公室)、三科(法制科、财经科、教育卫生科)。

二 主要活动

(一)决定重大事项

1980年4月到1985年,共召开常委会36次,主要工作内容:一是学习党和国家的方针、政策、宪法、法律、法规以及有关文件。二是听取和审议“一府两院”及政府所属部门的工作汇报103次,讨论重要议题114项,做出决议、决定65项。三是任免政府及机关、法院、检察院工作人员198人次,罢免1名省人大代表。

1982年,《中华人民共和国宪法(草案)》公布后,县人大常委会召开常委会议,作出“关于在全县人民中开展学习、讨论、修改《宪法修改草案》的决议”,组织全体干部群众开展学习、讨论,提出修改、补充意见108条。

(二)监督与视察

县人大常委会依法行使对“一府两院”的监督权,听取他们的工作报告和汇报,对工作失职和玩忽职守的,及时检查和纠正。有计划的组织人大常委和代表,开展视察活动,深入调查研究,围绕党的中心工作和群众普遍关心的问题,定期到机关、学校、工厂、商店、市场及21个乡镇,共视察31次。针对农业 生产、乡镇企业、农田水利建设、减轻农民负担、法制教育、物资供应等工作中存在的问题,提出意见和建议后交有关部门办理。

1982年秋,县人大代表和政协委员,共同组织一次视察活动。在三门闸乡十里铺村看到小学校院墙倾斜,还用木料顶着,人大代表和政协委员向乡政府和村委会提出严厉的批评,村委接受意见把学生搬迁到行政村办公室上课,群众和教师反映很好。视察组回县后,向抓教育工作的副县长和教育局提出意见,县教育局很快拨一笔款,乡村也自筹一些资金,重建一所新学校。

(三)办理提案

对于人民代表的提案,人大常委会一名副主任亲自组织落实,并将办理结果分别答复提案人,然后报人大常委会。1980年,县人大常委会召开4次办理代表提案会议,共审议提案1621件。

1984年4月,县政府按照县六届人大四次会议“第204号”提案要求,在水屯乡堰头寺、罗店乡陈庄等处,分别建避水台80座。1985年县政府根据七届人大常委会第一次会议代表提案,采取民办公助的办法,修筑三桥至王岗11公里柏油路,金铺至张楼6.5公里砖渣路。

(四)建立代表联系制度

1980年开始,建立乡镇人大代表小组,至1984年9月1日,全县共组建乡镇代表联系组21个,代表小组88个。1985年,乡镇代表联系组始配一名专职副组长,办理日常事务工作,组织各代表小组开展活动,广泛搜集情况,听取代表、群众的意见和建议,并及时交有关部门办理。群众反映化肥市场乱涨价,人大将此案转给物价部门后,县物价局及时进行检查纠正。

(五)人事任免

县人大常委会,在坚持党管干部的前提下,依照法律程序,有权任免副县长和副乡(镇)长,县乡(镇)人民政府的正职因故不能任职时,决定代理人选;有权决定县人大科长、县政府办公室主任、局委主任、局长的任免;有权任免法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;有权任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;有权罢免和补选上一级人民代表大会代表。在县七届人大一次会议以来的6次常委会议上,共任免“一府两院”和人大常委会工作人员98名,其中任命81名,免职17名。1985年6月,为使人事任免工作制度化、法律化,制定了《汝南县人民代表大会常务委员会关于依法任免国家工作人员的暂行办法》。

(六)受理来信来访

县人大常委会认真开展代表和人民群众来信来访工作,做到来信有登记,来访有记录,件件有着落,事事有答复。随着民主法制的健全和人民群众的法律意识、公民意识与参政意识的不断增强,人民群众对人大的信任感和期望值越来越高,七届一次会议以来,共收到来信43件,接待代表和人民群众来访者170多人次,对于重大案件,人大常委会主任亲自过问解决,如三里店乡县代表巫启民来信反映,有关部门对他提出的关于整修西关至气象站一段公路的建议处理潦草,答复简单,要求重新认真处理,经县人大常委会主任会议研究,决定责成有关部门查明情况,迅速解决,事后,巫启民代表对这一问题的处理结果表示满意。

(七)法制宣传

1982年,人大常委会组织全县人民学习讨论《中华人民共和国宪法(草案)》,全县提出意见108件,整理汇总7条,及时报省人大常委会。宪法公布后,县人大常委会作出《关于组织全民学习新宪法的决议》。1983年7月,人大常委会同县委宣传部、县司法局、公安局、检察院、法院等单位共同学习宣传新宪法,在全县推广开展学习新宪法的活动,以保证党和国家的方针、政策的贯彻执行,保证宪法、法律、法规的正确实施。1984年购买法规选编300余册,发到县委、政府各部、室、委、局、厂和乡镇。

1985年,人大常委会听取司法局关于法制宣传教育工作的汇报,作出《关于在全县公民中开展法制宣传和法律常识教育的决定》,号召全县国家机关、社会团体、企事业单位、乡村、学校、街道,认真学习、提高认识,切实保证规定贯彻与实施。

第四节 选举

1964年以前的几届人民代表大会的选举工作,是遵照1953年2月11日中央人民政府委员会第12次会议通过的《地方组织法》规定进行的。县级人民代表大会的代表,由下一级人民代表大会的代表选举产生。基层选举工作,分别在农村和有关单位进行。代表候选人经群众酝酿协商产生,然后由乡人民政府审查,报区人民政府批准,为正式合格代表。1980年1月25日,开始选举县六届人民代表大会的代表,4月5日全县划分308个选区,培训骨干26634人,有选民349193人,其中,340536人参加选举投票,占选民总数的97.5%。通过民主协商,提出正式代表候选人951人,经过无记名投票,选举出席县第六届人民代表大会代表586人,其中工人代表35人,农民代表349人,科技代表66 人,干部代表128人,解放军代表2人,知名人士代表3人,离休老红军2人,华侨1人。在代表总数中,妇女代表占22.6%,非党代表占35.4%。

1984年2月开始第七届人民代表大会代表的选举工作,5月中旬结束。全县划分 342个选区,登记选民397819人,占总人数的55.2%,不予登记的685人,其中被剥夺政治权利的1人,停止行使选民权的27人,精神病患者和痴呆人员281人,外出下落不明的376人,占总人数的0.1%。经过反复协商,第一轮代表候选人9009人,第二轮为2394人,第三轮为768人。经过无记名投票,选举出席第七届人民代表大会代表411人,其中妇女代表130人,非党员代表123人,国家干部代表73人,青年代表62人,各类专业人员代表93人,劳动群众代表244人,少数民族、民主党派、爱国人士、解放军、归侨代表共12人。