第七章 业余教育

第一节 社会教育

光绪三十四年(1908年)十一月,汝阳县设半日制学堂3处,常年开办,使贫民子弟接受普及教育,于民国元年(1912年),分别并入小学校。

宣统二年(1910年)二月,汝阳县有简易识字学塾共20处,学生568人。次年三月,汝阳县将实习工厂改办为初等工业重修讲堂,实施科目为土工、金工、木工、染织等科,学额60名,学习3年中均有实习。

民国22年(1933年),汝南县城内有民众学校5所,附设于城内男女师范及第一、二、三初级小学内,后推广到各乡镇,到民国23年(1934年),城乡民众学校发展到95所。为加快消除少年儿童及部分青年没有文化的现象,民国25年(1936年)又办有短期小学75所,150班,学生6700余人。经费每校200元,由中央及省补助50%,县补助15%,其余由校所在地的联保处自筹。为提高大众文化,于民国21年(1932年)4月,县设民众教育馆1处,年经费1200元。内设图书阅览室。藏书9355册,挂图160张,普通仪器84种,动植矿物标本144件,杂志810本,报纸8份,理化仪器4件,另设植物园及各级学校成绩陈列处。到民国25年(1936年)汝南县办有民众阅报处34个。

第二节 农民教育

一 扫除文盲

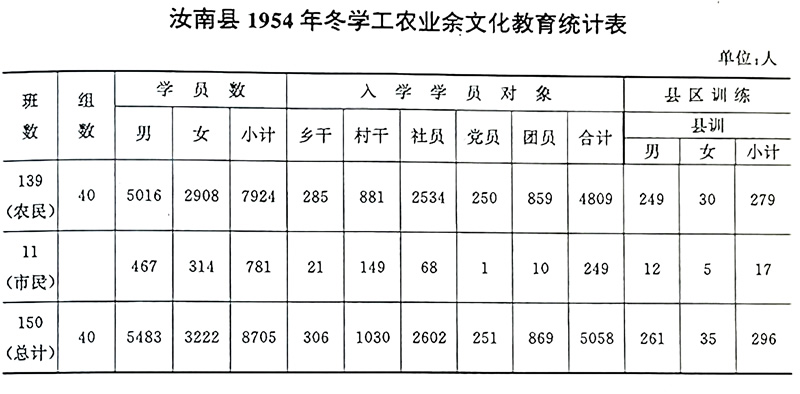

民国38年(1949年)1月,汝南县全境解放,广大农民在获得政治翻身的同时,迫切要求文化翻身,县首先在今老君庙乡的阎砦,三里店乡的孙庄,三门闸乡的白庙、六里庄,王岗乡的余店、阎湾创建冬学。共开办7班,有300名学员。1950年,发展到42个班,学员1643名。冬学教师按照“以民教民”的原则推荐。教学科目分政治教育和文化教育。政治教育的基本内容是向农民宣传中华人民共和国诞生的意义,讲解人民政府的共同纲领,军事政治经济形势和劳动人民的任务。文化教育的内容是识字,使用自编教材。

为加快农民扫盲进程,1952年,对农民推广“速成识字法”。汝南县培训专职教师941人,开办483个速成识字班,参加学习的有19353人,年底有5225人脱盲。但在推行“速成识字法”时,只注意速度,而忽视巩固,以致速而不成,造成夹生、回生。1953年,根据教育部“整顿、巩固、稳步前进”的方针,对扫盲工作进行整顿,培训扫盲中心校长11人,专业教师61人,冬学教师465人,为进一步推行“速成识字法”打下基础。

1955年,贯彻执行团中央《关于在七年内基本扫除全国青年文盲的决定》,汝南县建立74个扫盲大队,382个扫盲小队,24个农村扫盲协会,加快扫盲速度。根据“学以致用”、“不忙多学、少忙少学、大忙放学”的原则,实行“定期开学,按期放假”的制度,坚持常年学习,当年扫除文盲4200人。在经费上,除少数专职人员的开支、业余教师训练费、奖励费外,都由群众自筹。

1958年,县委号召农民鼓足干劲,以“大跃进”精神坚持扫盲学习,县共办有2726个扫盲班,参加学习的94540人,在学员成绩还不巩固的情况下,9月,轻率地宣布为“无文盲县”。1960~1962年,汝南县遭受严重自然灾害,农民业余教育陷于停顿。到1964年,县文盲上升为114020人,占县总人口(469192人)的24.3%。为配合农村的社会主义教育,1965年,县共开办27所扫盲业余学校,学员722人,教学内容以时事政治为主,文化课为辅。1966年,“文化大革命”开始,农民业余教育中断。

1979年,县召开农民教育工作会议,加强对扫盲工作的领导,21个社镇建立工农领导小组,配专职干部218人,扫盲教师233人,开办145个扫盲班,有学员4100名,使用的教材是省编的识字课本。12月中旬,在学校举办农村基层干部脱产扫盲班,参加304人,通过53天的学习,全部达到脱盲标准。

1985年:汝南县有文盲、半文盲23500人,为加快扫盲速度,县共开办440个扫盲班,动员11779名学员入学,经过年终验收,6783人脱盲,有13个行政村的村民基本脱盲。

二 农民技术学校

1981年4月,在舍屯公社七十二泉林场创办第一所农民技术学校。招生对象系初、高中毕业生,学制2年,选用《河南农作物栽培丛书》作教材。到下半年,王岗、水屯、留盆等公社也办起农民技术学校。年底共有农民技术学校4所,教师24名,学员172人。到1985年,汝南县有乡农民技术学校8所,教师78名,学员1122人,有村办科技班6个,教师62个,学员320人。

第三节 职工教育

一 干部文化补习学校

1952年秋,在云路街中段创办汝南县直机关干部业余文化补习学校,由县委宣传部主管,商存德兼校长,教师9人,学员157人。开设扫盲小学、初中各1班,设置语文、数学、常识等课程。

1955年,干部文化学校迁至工人俱乐部,教师7人,开设小学、初中各2班,共有学员118人。是年,职工业余学校开办高小、初中、扫盲班各1班,共有学员152人,教师4人,设置语文、数学等课程。1957年底学员发展到392人。

1958年5月,职工业余学校和干部文化补习学校合并,名为汝南县工人红专大学,县委宣传部长韩朝训兼任校长,县总会主席杜克明兼副校长,3个教学班,学员450人,教师12人,课程以语文、数学为主,自编教材。1960年秋工人红专大学撤销后,又恢复职工业余学校,1966年8月,职工业余学校和干部文化补习学校停办。

二 职工业余学校

1950年春,汝南县总工会创办汝南职工业余文化补习学校1所,吸收县直机关中不到高小文化程度的干部参加学习。校长由工会主席董玉堂兼任,兼职教师7人。次年又在工人子弟小学、第二完小、简师附小开设3班,学员208名,学习文化和时事政治,结合生产实际自编教材。1951年,职工业余学校集中迁入县工人俱乐部。

1959年秋,县机械厂、印刷厂、酒厂、纸厂的基层工会委员会以厂办校,城关镇的一些小厂仍在工人俱乐部联合办校,各公社基层工会委员会也相继办校,县共办职工业余学校21所,学员1200名。不久各学校相继停办。

粉碎“四人帮”反革命集团以后,广大职工迫切需要把在“文化大革命”中耽误的学习赶上来,各系统相继开办职工业余学校,对年龄在35岁以下的全民工、集体工进行文化补习,经考试合格后,承认其学历。1981年,县人民医院和县粮食局各创办1所职工业余学校,县共开办15个教学班,759名学员,教材由教师选编。1985年,汝南县有职工业余学校11所,设初中22班,学员1013人;高中6班,学员320人;其它专业20个班,学员1004人。经4~6个月的学习后,承认初中学历者970人,高中学历者684人。

三 电大班

1979年2月,县文教局在县教师进修学校(龙亭街北侧)创办汝南电视大学班,当年招收各科学员共53名(数学9人、物理7人、化学8人、英语29人),学制2年。数学班配有彩色电视机、录音机及授课磁带。参加学习的学员有干部、工人、教师。学习时间安排是每周2、4下午听课,每月集中辅导1次。学期单课考试集中至驻马店应试。此届修业期满,共毕业37人。1981年,汝南电大班迁至县工人俱乐部。次年,招收文科学员32人,学制3年。1983年,汝南电大班并入汝南师范电大班。

四 函授教育

1956年8月,开封师院在汝南县招收函授专科学员9名,学制3年,招收对象是初、高中教师。为加强对函授教育工作的领导,1959年县文教局成立汝南函授站。当年,新乡师院在汝南县招收理科班学员25人,开封师院招收文科班学员46人。学习方式是集中听课,分别辅导,当时由于工作任务重,学习条件差,结业时理科仅毕业6人,文科毕业7人。1963年秋,汝南县在中学任教达不到本科毕业水平的78名教师,都参加了高等函授学习。

“文化大革命”中,函授教育中断。

1978年,恢复汝南县函授分站。当年河南大学在汝南县招收75名学员,其中语文专业60人,政治专业15人,学制为5年,毕业74人,结业1人。1984年,河南大学在汝南县招收政治、中文、历史、外语4个专业的函授学员104名。同年9月,汝南师范学校在县内招收350名小学教师参加中师函授学习,设三门闸、城关、和孝、马乡、王岗、老君庙、水屯、金铺等函授点,星期日集中授课。汝南函授分站被评为驻马店地区先进函授分站和河南大学先进函授分站。

1985年,河南大学、河南师范大学、驻马店教育学院、许昌教育学院、新乡教育学院在汝南县招收函授学员111人,其中本科学员18人,专科学员93人。汝南教师进修学校招收本县400名中小学教师参加中师函授学习。