第七章 畜牧

第一节 家畜家禽

一 牲畜

建国前,县境畜牧业处于自然发展状态。民国35年(1946年)(含平舆县)有牲畜120200万头,其中牛58225头,驴60560头,马1126匹,骡289匹。

1950年,全县有大家畜82151头。1954年,全县大牲畜发展到122535头(匹),比1950年纯增49.34%,农业人口平均占有牲畜0.27头。

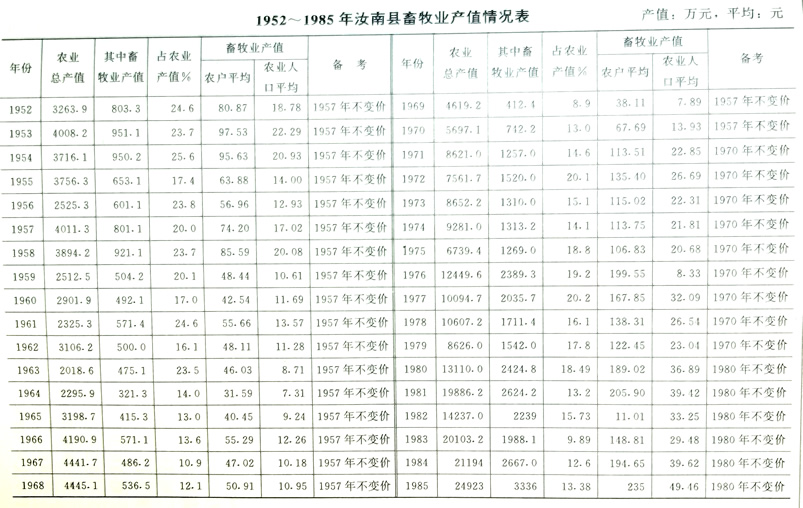

1956年,县遭受严重涝灾,牲畜饲草、饲料缺乏,由于牲畜长时间喂养霉变饲草,造成牲畜慢性中毒,不少耕畜死亡。1958年8月,全县各地相继成立人民公社,刮起“五风”,把牲畜全部改为大槽喂养,劳力、牲畜、农具集中,统一收、打、种,牲畜劳役过重,加之1959年天气干旱,导致牲畜饲料短缺,到1961年底,牲畜仅有53211头(匹)。1962年恢复到57408头(匹)。1963年,又遇涝灾,牲畜无大发展。1966年到1971年,农业连年丰产,同时,加强了对畜牧业领导和管理,实行小糟喂养,养用合一,1971年牲畜达到81095头(匹),特别是马、骡发展较快,达18080匹,比1966年增加8553匹。1975年,全县遭受特大洪水,淹死牲畜7760头(匹)。1976年以后,虽无大的自然灾害,但牲畜发展不快。1978年年末存栏66141头。1980年后,政策比较稳定,县政府多次下达“关于发展牲畜的规定”和“鼓励农民个人饲养牲畜的意见”,牲畜发展迅速。1983年,全县大家畜达100266头(匹)。1985年有119983头(匹),牛占62.3%。

二猪、羊

1954年,全县生猪达32299头,比1952年增长28.4%。山、绵羊达到35439只,比1952年增长63.4%。1957年,全县分给社员养猪饲料自留地43913亩,拨放无息贷款7万元,年底生猪存栏89192头,是1956年的3.25倍,户平均养猪0.79头。山、绵羊突破100000只。1958年,随着人民公社的建立,畜禽归集体所有,取消自留地,把社员的猪、羊集中起来,办起所谓“万头猪羊场”32个,“千头猪、羊场”2144个,“百头猪场”1607个,加上三年自然灾害,使养猪、羊业生产受到影响。1960年,贯彻中央《关于农村人民公社当前政策问题的指示》,将平调农民的猪、羊退给农民。1961年,全县养猪存栏60374头,山、绵羊155149只。1962年,生猪10.09万头,山、绵羊存栏214039只。1964年,刮起砍羊风,年底羊存栏下降到40784只。1966年至1976年,猪、羊养殖比较稳定。1978年,生猪存栏208859头,山、绵羊存栏165747只,被省定为山羊板皮基地县。1982年,由于农村实行承包责任制,大家畜的价格提高,养猪价值低于养牛,抑制了猪、羊的生产。1983年,全县生猪下降到81235头,山、绵羊由1980年的241820只,下降到128692只。1985年,生猪存栏12.4628万头,山、绵羊存栏13.7565万只。

三 家禽

建国前,兵匪频繁骚扰,人民生活十分穷苦,家禽饲养的数量也很少。建国后,群众生活安定,家禽的饲养发展很快。1952年,全县家禽存栏216800只。1957年,家禽存栏达803100只。到1978年,家禽存栏918000只,比1952年增加3倍多,比1957年增加14.3%。1983年,全县出现养禽热,有养鸡专业户427户,养鸭专业户18户。1985年底,全县家禽存栏2055371只,比1979年增长87.84%,是历史上养禽最多的一年。

第二节 品种改良

建国前,为牲畜进行配种改良者得不到人们的理解,家畜改良业发展缓慢。

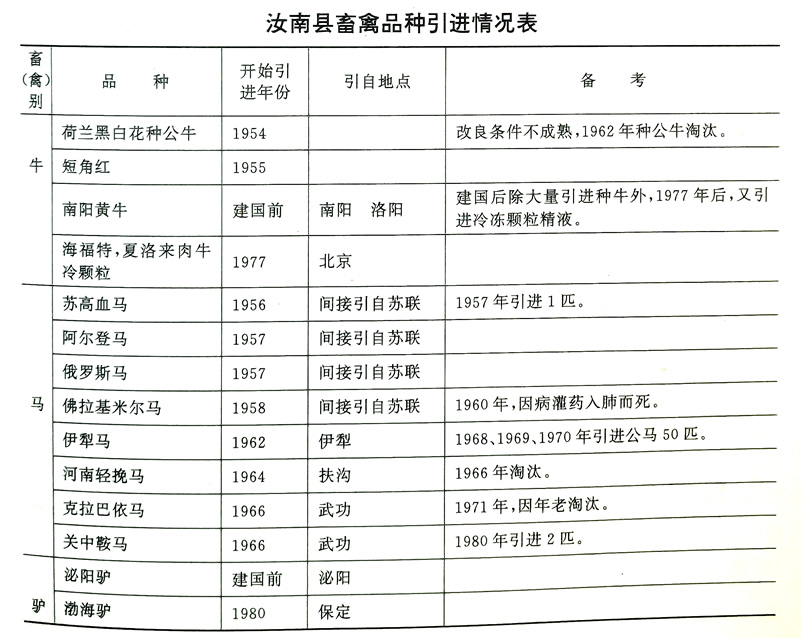

1949年,汝南仅有13户从事牲畜配种业,养种畜14头。1952年,县政府采取扶持和鼓励措施,1954年发展到56户,有种畜81头(匹),全年配种5195头(匹)。同年,在信阳专区农场(现园艺学校)建一配种站,1957年移交汝南县,易名为“汝南县家畜配种站”,时有种畜5头。1984年,改名为汝南县家畜改良站。置有显微镜、电冰箱、液氮罐等配种器械。1985年,有种畜6头(匹),种猪2头,全年配种1325头(匹)。同时,全县建立乡级改良站17个,共有种畜60头(匹),其中,牛23头,马11匹,驴26头。民营配种户144户,种畜204头(匹)。

一牛的品种改良

建国后,从外地引进的品种有荷兰牛、短角红、南阳黄牛、北京黑白花、海福特、夏洛来等和肉牛种颗粒,现牛的品种有本地黄牛、水牛、南阳黄牛、爬山虎、黑白花奶牛等。

1954年,引进黑白花公牛,与本地黄牛杂交进行黄牛改良奶牛,至1959年,繁殖、杂交一代母牛200多头。但因其抗病能力差,未发展起来。1985年,全县养奶牛仅56头。

1982年以来,采用南阳黄牛种牛及其冷冻颗粒精液,对本地黄牛进行改良,至1985年,已配牛13182头,所产后代体健、个大。

水牛在汝南县素来很少,集体化时引进一批,1979年县有4099头,因食量大,繁殖率低,使用价值小,食用不佳,数量日趋下降。1985,全县仅有73头,主要分布在常兴乡水稻区。

肉牛改良在县推广较慢,主要是由于农村养牛户的饲养、管理条件差,繁殖成活率低。如三桥配种站于1977~1978年用肉牛冷精配76头,准胎66头,繁殖成活幼畜24头,繁殖率仅36.3%。

二 马属品种改良

1957年以来县引进马品种有苏高血、俄罗斯、阿尔登、富拉基米尔、克拉罗依、伊犁、河南轻挽、关中鞍等8个品种,对本地马进行杂交改良,取得良好效果。改良后马的体形增高、增长,挽力较强。1985年,县内马品种有川马、伊犁马、蒙古马、河南轻挽和本地马等。本地马占95%,川马占3.9%,其它占1.1%。

引进新品种驴有泌阳驴、渤海驴、关中驴等。县境内毛驴,长期忽视选种改良,其体形短、低、体重较小,挽力差,但其繁殖性能好,繁殖成活率在90%以上,改良条件优越。

骡系驴、马杂交种,与驴、马相比优势明显,耐粗饲,抗病能力强,体形长、体重、挽力大,速度快,持久力强,寿命长,素有“铁打的骡子,纸糊的马”之说。1981年,全县有骡13078匹,占大家畜总数的15.4%。1985年,全县有骡8196头。

三 猪、羊品种改良

建国前境内猪种是脂肪型大耳黑猪,生长发育慢,体型小,产肉少,瘦肉率低。自1954年,先后引进苏大白、约克夏、巴克夏、长白、杜洛克、汉普夏、沙子岭等品种进行杂交改良。改良的猪优势明显,抗病力强,体躯大,生长发育快。生长期日平均增重0.48公斤,肉料比1:3.26。60年代后期,本地猪已被淘汰。

县绵羊为小尾寒羊。1958年开始引进新疆细毛羊进行杂交,小尾寒羊基本淘汰,大部分为改良羊。山羊多系奶羊与山羊的杂交种。1981年,全县养羊234792只,有绵羊26365只,其中细毛羊占45.43%,半细毛羊占54.57%,山羊有208427只。1985年,山、绵羊共存栏137565只,其中山羊129689只。

四 家禽品种改良

建国后,县引进鸡种有白来航、红康尼希、白康尼希、澳州黑、郑州红等。在各种品系中,本地鸡最多,占60%以上。

三黄鸡是县特有品种,是蛋肉兼用型优良品种。体型大、肉质佳、卵个大,经过多代挑选和培育,品种更加优良,1974年就远销港澳市场,每年以3~4万只仔鸡出口。1981年对和孝、常兴、大王庄3个公社进行调查,三黄鸡占所养鸡品种的26.5%。

鸭品种有本地鸭和北京鸭两种。在品系结构中,本地鸭占绝大多数,一般体重1.4公斤,年产蛋100-120个。

鹅有肉用白鹅和雁鹅两个品种。在品系结构中,白鹅较多,雁鹅渐淘汰。近年又引进百仔鹅,系卵用鹅,年产卵在100个左右。

五 其他养殖业

建国后,引进了安哥拉长毛兔,1956年,全县养兔18384只。70年代,引进日本大耳(肉用)。1977年,全县养兔65437只。80年代,因传染病发生,日本大耳趋于绝种。1985年,出现养兔热,年底存栏48124只,比1984年增长6.2倍。主要品种是西德长毛兔及其杂交种。

民国17年(1928年),县城关人李南浦从开封购回意大利蜂数群,经历年繁殖养育,到民国27年(1938年)已发展到几十箱。建国后养蜂者增多,1957年发展到4046箱,其中意蜂3457箱。

60年代,土蜂渐趋绝迹。1970~1976年间,养蜂者减少;1979年后,养蜂数量回升。1985年全县养蜂8129箱。

1973年,县外贸局引进褐貂210只,建立貂场,1974年又引进彩貂130只。1975年发展到群众养貂。1977年,畜产公司收购貂皮625张。1981年以后养貂逐渐减少,次年养貂156只。1985年仅有67只。

县内有些人爱养鹌鹑,多捕捉野生驯化后戏斗取乐,食其蛋肉者不多。70年代后,荒地多开垦,鹌鹑入冬无存身之地,野生鹌鹑已为罕见。

饲养猫、犬、鸽者不多。近年来,品系发展较多,有不少名贵良种。

第三节 饲草饲料

一 饲料资源

汝南县是个农业大县,各种精、粗饲料丰富。

(一)精饲料:包括大豆、玉米、高梁、谷子、红薯、大麦、豌豆等。

民国20年(1931),汝南(含平舆)种大麦、豌豆775530亩,占耕地面积的24.19%;高梁266850亩,占8.3%;谷子227725亩,占7.1%;红薯68800亩,占2.1%;大豆158335亩,占4.9%。

1957年种大麦、豌豆345979亩,占耕地的19.5%;高梁187220亩,占10.5%;谷子117464亩,占6.6%;大豆577158亩,占32%;红薯196994亩,占11.1%。在饲料种植规模上,除红薯面积扩大外,总的情况与建国前几年变化不大。

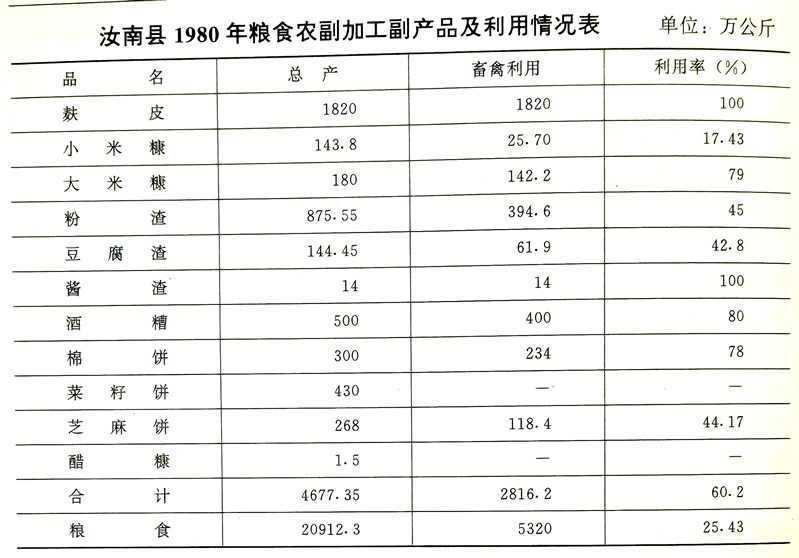

1972年,玉米种植突破10万亩。1980年,饲养畜禽用粮140.7万公斤,占总产量的25.43%。1983年,混合饲料推广应用,饲料种植结构发生变化。1984年,种玉米241067亩,占耕地18.9%,总产量5122.5万公斤,占粮食总产的14.9%;种大麦、豌豆67234亩,比1957年减少80.5%;高梁18747亩,占耕地1.1%;谷子7493亩,占耕地0.42%,比1957年减少93.6%;大豆365173亩,占耕地28.6%;红薯119542亩,占6.7%。

(二)粮油加工副产品

建国前,粮油加工副产品主要有豆渣、粉渣、油浆等,数量有限。建国后,粮油产量骤增,加工副产品量也大幅度上升。1984年,粮油总产量35898.33万公斤,年可提供饲料(包括麸皮,饼类)6300万公斤,其中麸皮5100万公斤,菜籽饼746.5万公斤,芝麻饼200万公斤,棉饼253.5万公斤。

二 饲草资源

(一)农作物秸杆、秧藤和糠皮是家畜的主要饲草。

1955年,县试行玉米杆、红薯秧挖窑青贮,冬季取出喂牲畜。1960年青贮玉米杆达342万公斤。70年代以来,麦秸产量增多,饲草基本自足,青贮饲草已不多。1980年,饲草产量37867.5万公斤,家畜食用18932.15万公斤,食用率为49.9%。1985年总产42007万公斤,比1980年增长10.9%,其中,麦草、麦糠总产29358.5万公斤,比1980年增长41.4%。

(二)宿鸭湖内湖坡地杂草丰富,是湖周围大家畜重要的饲草供给地。夏秋季节田间、路边野草,可供当地所养家畜2个月左右的青饲料。

1965年和1976年曾引进牧草种子万余公斤,主要是紫花苜蓿,但没能大面积推广。

(三)县内水域广阔,蕴藏着丰富的水生饲料,主要有柳叶杂、水葫芦、浮萍草、水浮莲、水花生和河蚌、田螺、蚂虾等水生动、植物。1981年,全县年产水生饲料565万公斤(折干),食用率70%。宿鸭湖内河蚌蕴藏量4000万公斤,年捕捞375万公斤左右。田螺年产300万公斤,除少量他用外,绝大部分被群众捕捞喂猪、养禽。河蚌、田螺外壳还被加工粉碎成粉,混入其他饮料中喂养猪、禽。

(四)1981年,全县年产干树叶2934万公斤,喂羊176万公斤,食用率6%。1985年,全年可提供饲草4.65亿公斤。

第四节 疫病防治

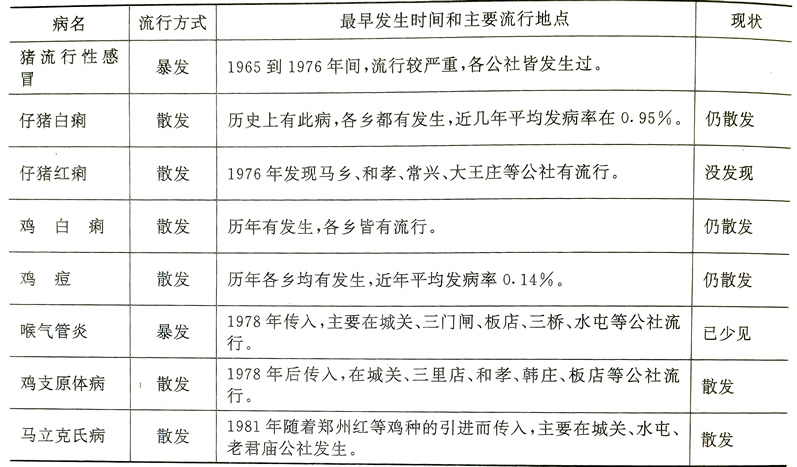

一传染病

炭疽 建国初期,由于牲畜疫病防治体系不健全,虽经防疫注苗,但疾病仍不断发生。1951年,一区赖集乡因吃炭疽病死牛肉,农民马同兴等3人被感染长疔。1952年,三区陈屯村民,因吃病牛肉,11人感染炭疽;八区翁冲村养牲畜26头,因剥皮吃牛肉,引起24头牲畜感染发病。1952年统计,全县死于此病畜95头。到70年代后已绝迹。

气肿疽 1952年初夏,从确山传入,遂蔓延全县,死亡率高。1952年与1953年每年死牛800头以上。1957年此病彻底消灭。

牛流行热(牛流行性感冒)1954年秋全县大流行,发病万余头。1966年7月下旬,第二次大流行,仅王岗公社就有1200头牛发病。县兽医院7月27日1天诊治牛56头。1969年底第三次大流行。

1985年8月上旬第四次大流行,全县养牛45363头,发病41457头,发病率高达91.4%,其中死亡13头。

鼻疽 发病多系马、骡,传染快、死亡率高。1959年元月,红光公社有患畜18匹。到5月发展到81匹。三里店公社姚庄9匹马、骡全部感染,死亡7匹。1958年至1959年,死亡马、骡254匹,发病后死亡率高达72%。80年代后已绝迹。

马传染性贫血 1971年夏传入,死亡率高,至1982年累计死于该病马骡1890匹。1982年后,此病基本被控制。

口蹄疫(O型)1978年由上蔡经留盆传入,是年5月扩散到金铺、水屯等16个公社,感染牛13头,猪3392头,羊7只,有14人也被感染此病,其中死仔猪860头。1978年冬至1979年5月,口蹄疫流行全县,县食品与各经营处屠宰病猪1939头,全县444个疫点自然村,感染猪12983头,死亡仔猪1867头。1981年疫情下降,1982年至1983年,全县共感染猪1093头。

狂犬病 50年代曾散发,1959年已绝迹,1981年又开始流行,且死亡率高。1985年,疫情基本控制。

猪喘气病 1959年传入,1964年前后流行严重,发病率在40%以上,1980年以后较少见。1982年全县仅发生1头。

猪瘟 为地方性传染病,起源早。1957年前养猪数量少,且多系本地猪,抗病力强,发病率低。1957年后,生猪发展快,外购猪多,当年发生猪瘟2228头,1961年和1962年疫苗不足,防疫少,致使猪瘟严重流行,部分社、队猪平均发病死亡率高达78%,如和孝公社邱庄,养猪24头,死亡20头。1982年后,疫情基本控制,全县生猪发病率平均为0.063%。

猪丹毒 50年代少见,1966年全县由北向南爆发1次,死猪5200头。1976年又一次流行,发病700多头。

鸡新城疫(鸡瘟)建国前与建国初期曾有爆发,季节性发病率高。1953年开始使用疫苗,但因疫苗少,防疫率低,此病仍严重流行。1965年后,每年2次全面免费防疫。1979年,鸡瘟基本被控制。1980年以后,每年平均发病率为6.2%。

禽霍乱70年代前少见,以后日趋严重,季节性发病率高。1980年,对马乡等5个公社3401户农户调查,养鸡6709只,死于霍乱2303只,占34.33%。虽逐年防治,但因疫苗数量少,效期短,到1982年,禽霍乱发病率仍达11.9%。

1982年,全县共查出畜、禽疫病39种,寄生虫病119种。

二 疫病防治

建国前,县有民间兽医33人,多以中药诊疗牲畜疾病,对传染病无能为力。民国25年(1936年),舍屯乡余庄村农民李星海养2头骡子因炭疽病死亡,张明富帮其剥皮时感染疽病身亡。

1951年,县建立畜牧兽医站,10个区建立了联合诊所。在防治上坚持“预防为主,防重于治”的方针,对危害严重的传染病,采取逐年1至2次重点突击疫苗注射防治,并制定一系列有关疫病防治政策,取得了明显效果。50年代末消灭了气肿疽、炭疽、鼻疽。马传染性贫血、猪喘气病、猪口蹄疫等被有效地控制。至80年代,全县未发生过大规模的牲畜传染病流行。鸡瘟、鸡霍乱的发病率、死亡率仍很高,是目前传染病防治的重点。

1985年,全县已有兽医干部51人,乡村兽医157人,农民兽医员524人,形成了畜禽疫病防治网。