第二章 工业门类

第一节 电力工业

一 电源

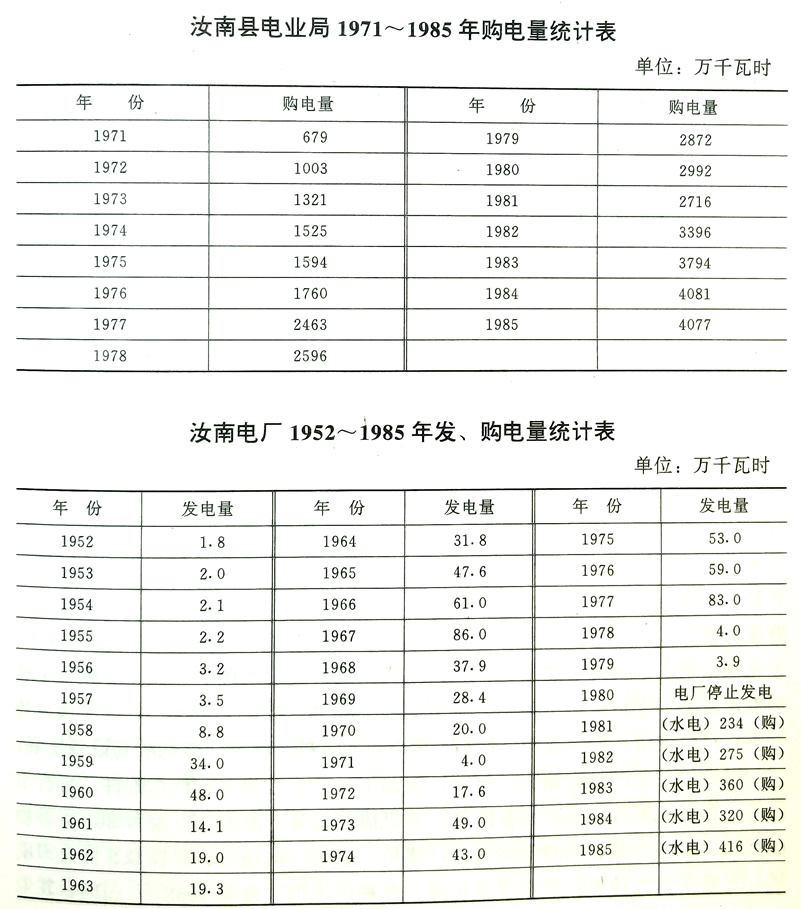

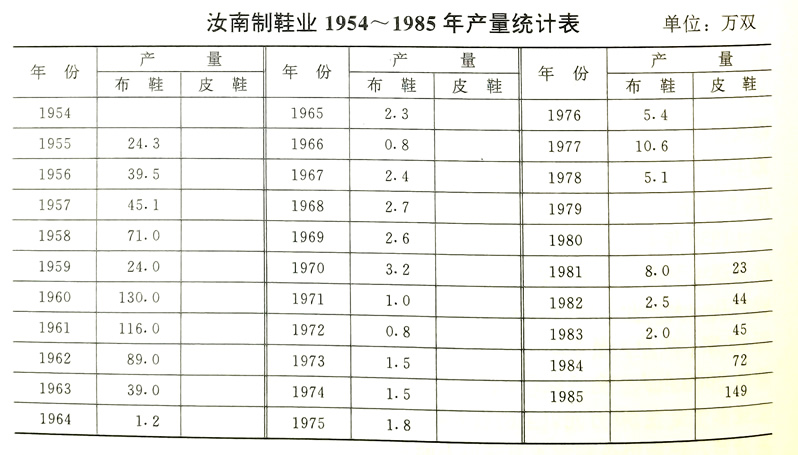

县政府于1950年4月拨款10000元筹建电厂,购置1台10千瓦的煤气发电机组,经一年安装调试,于1951年8月正式发电。电力主要供应部分机关和街道照明,供电时间为18至24小时。1952年,县政府又拨6.7万斤小麦,在汉口建华电机厂换购1台30千瓦旧发电机组,同时在汉川购置1台英制旧煤气发电机组,经维修当年安装发电,原机组同时被淘汰。1953年,由电厂架专线供人民铁工厂生产七寸步犁,开始了全县工业生产用电的历史。1958年,为支持大办钢铁和滚珠轴承生产,电厂增加1台76千瓦发电设备,发电机组达到5台,总装机容量130千瓦。1962年,县人民委员会从水利局调给电厂1台300马力柴油机,配装100千瓦发电机,安装30千伏安变压器1台,向外输送10千伏高压电。1967年,县财政投资7万元,由驻马店往汝南县架设高压输电线路。该线路经水屯750千伏安变压器,将6千伏电压变升到10千伏,线程32公里。此为县首次使用网电电源。

1972年9月,在傅楼建成汝南第一座变电站,当年购电量达到1000万度以上。但由于供电总量不足,供电不正常,汝南县仍继续发电补充。1979年7月,县电厂正式停止发电,全部由电网供电。1976年,宿鸭湖管理站在桂庄建一座水利发电站,装2台500千瓦发电机组,1981年建成后,除供管理局自用外,其余供汝南县使用。

二 网电建设

(一)变电站 1970年驻马店电业局在王岗乡建11万伏变电站,到1985年,境内已建有变电站5座,分别位于傅楼、老君庙、和孝、金铺、王岗。除王岗外,其余4座均为35千伏,共拥有35千伏主变5台,总容量12250千伏安。

(二)傅楼变电站位于县城西郊,始建主变容量1800千伏安,1975年改换1台3200千伏安主变,电源来自驻马店变电站和王岗变电站。该站承担着城关镇、三里店乡、三门闸乡、板店乡、留盆乡和解放军武汉军区后勤部某通讯部队的供电任务。

老君庙变电站位于老君庙乡西侧,建成于1973年7月,主变4台,2台1800千伏安,2台2000千伏安。电源来自驻马店和王岗变电站,承担官庄、韩庄、水屯、老君庙4个乡和化肥厂、水泥厂及砖瓦厂的供电。

和孝变电站位于和孝集东侧,始建于1981年,有主变1台,容量2000千伏安,电源来自王岗变电站。承担和孝、大王庄、常兴、舍屯4乡用电。

金铺变电站位于金铺乡政府东侧,建于1983年,有主变1台,容量3150千伏安,电源来自上蔡县变电站。承担金铺、张楼两个乡用电。

(三)高压输电线路 1985年,全县共架高压输电线路9条,总长207.1千米,其中110千伏3条,全长80千米;35千伏6条,全长127.1千米(110千伏线路为地区电业局所有)。

汝南县35千伏高压输电线路有:

(1)王岗变电站到驻马店变电站线路,1970年建成,全长44.6千米。

(2)王岗至傅楼变电站线路,投资40万元,1969年3月始建,1972年9月投运,全长20千米。

(3)王岗至驻马店线路,中间递接至老君庙变电站线路。,建于1974年7月,全长20千米,总投资28万元。

(4)傅楼至老君庙变电站线路,1977年5月投建,全长10千米,专为化肥厂等企业供电所建。

(5)王岗至和孝变电站线路,1981年8月初建,次年元月投运,全长21千米,投资53万元。

(6)上蔡变电站至金铺变电站线路,1983年8月建,次年8月运行,全长21千米,投资58万元。

(7)驻马店古城电厂至常兴微波站输电线路,建于1980年,是全国微波通讯的中继站,属重点用电单位。

三 电力管理

(一)电力调度 1971年傅楼变电站投运后,汝南县电力供应及使用量增长很快,为了加强电力调度管理,县政府决定成立电管所。电业部门派出电工和技术人员常驻各公社,协助成立农电服务站,进行农电管理和调度。1973年,县政府又决定成立电业局,专司全县电力管理和调度。1985年,在经济体制改革中,电业局改名为电业公司,实行企业化管理。

(二)安全用电 70年代以后,全县逐渐实行网电系统供电,工农业生产用电和群众生活用电逐年增加。由于群众缺乏用电常识,加之管理不善,执行安全操作制度不严格,触电事故时有发生。1974年统计,全县触电死亡达52人,烧坏变压器12台,总容量440千伏安,烧毁电动机126台,计625千瓦,并发生多起倒杆和供电断路事故。

为确保安全用电,县政府责成以电力部门为主,公安和工业部门配合,成立安全用电检查组,经常开展以“三查”(即查制度、查执行、查漏洞)为内容的安全用电大检查,发现问题,就地解决。同时利用有线广播,宣传车、黑板报、电影、幻灯、专职电工培训等多种形式,全面传授安全用电知识,对广大群众进行安全用电教育。电力部门建立健全技术管理和安全操作规章制度,加强操作人员的岗位责任考核。规定所有电力部门和用电单位专职电工人员必须经过集中培训,并取得上岗合格证,否则一律不准做电工专业技术工作。调度值班和变电站运行值班,严格执行“四交待”(即交待运行方式、设备缺陷、供电指标、工人在线路操作地点),“三不接”(即运行方式不符合规章要求不接,应上班完成的任务未完成不接,工作现场不清洁不接)的交接班制度,确保安全运行。同时对供电设备和线路,定期检修,消除事故隐患。对农村低压供电线路,经常检查配电变压器,及时安装、检修、或更换触电保险器,保证农民用电安全。由于措施有效,落实得力,安全用电工作逐年好转,事故逐年减少,1985年,全县触电死亡人数降为零。

第二节机械制造工业

民国时期,境内有几十个铁匠炉和数家冶铁作坊,全部是笨体力的手工劳动,铁锤风箱,露天作业。生产犁铧、犁面、钉钯、锄头、镰刀及铁锅之类的小件农具和生活用品,只能称之为手工机械工业。抗日战争前夕,城关铁工业作坊有44家,其中化铁业4户,资产2000余万元(法币),产品为铁制农具等。民国30年(1941年)初,日军侵犯汝南,大部分破产停业,直至民国34年(1945年)日本投降后,才逐渐开业。民国37年(1948年)恢复到31户。1950年,县政府组织11名失业工人,成立机械生产自救组,租民房8间,建烘炉二盘,用750公斤小麦换购陈旧6尺皮带车床1台,建化铁炉1座,为汝南机械工业之始。该自救组几经发展改建,成为全县一家国营机械企业,即汝南县机械厂。1951年,园艺工具厂和水屯乡机械厂建成投产。1957年,机械工业企业共8家,职工101人,固定资产3万元,产品有铁路配件、铁制农具等。1960年,国家投资60万元,将机械厂迁出城外,在城西建一综合性机械企业,总占地面积67500平方米,建有檐高5米,宽36米的π型厂房10000多平方米,拥有车、铣、刨、磨、锻、铸等多种机械加工工艺和设备,成为当时豫南地区规模最大的机械制造企业。

60年代末至70年代,汝南县机械工业发展较快,先后建立农机修造厂、标准件厂、汽车大修厂、铸钢厂等。水泥瓦厂开发了自行车配件项目。各乡农机站也逐渐发展了机械加工工业。到1980年,全县机械工业企业47个,职工1000余人,各类专业技术人员50多名。各种机械加工工艺和加工设备逐渐配套。拥有普通车床、刨床、钻床、铣床等一般设备和大型精密加工设备。

如300吨摩擦压力机、750公斤空气锤、3米、6米龙门刨床、2000毫米剪板机、座标镗床、齿轮加工设备、内外圆磨床、井式、箱式、盐浴式热处理炉、电子高频、中频热处理设备、电炉炼钢设备等。县机械加工能力、技术工艺水平,有了很大的提高,产品也由一般的低档、粗糙、单件,向高档、精密、整机成套设备发展。这一时期的主要产品有钻头、板牙、园艺工具、五金板手、汽车配件、自行车配件、拖拉机配件、工矿设备配件,整机成套设备产品有500型和800型谷物脱粒机、机引农具、饲料粉碎机、打浆机、水泵、电动机、双铧犁、圆盘印刷机、三轮手扶拖拉机、磨辊拉丝机等。各种机械加工设备1068台(套),其中金属切削机床442台,锻压设备192台,工业总产值达到1170万元。

1981年至1985年,又相继开发有四轮手扶拖拉机、手扶拖拉机用双铧犁、水田犁、农用机动三轮车等产品,工业产品质量、产值进一步提高和增长。园艺工具厂生产的胡桃钳、剪枝剪等产品出口到美国、澳大利亚等18个国家和地区,年出口产值138.34万元。80年代,乡镇机械工业迅速发展,小件农具、汽车配件、拖拉机配件等产品行销全国各地。1984年,全县乡镇以上工业企业35家,固定资产825.8万元,完成工业总产值1054万元。

第三节 制鞋工业

县制鞋业,兴起较早,民国初期有30余个家庭制鞋户,生产单鞋、棉鞋、绣花鞋,每户年产量约700双。民国37年(1948年)40余家,户均资金60万元(中州币),工人5~6名,每人月薪约合鞋10双,最低合鞋2双,折小麦40斤。

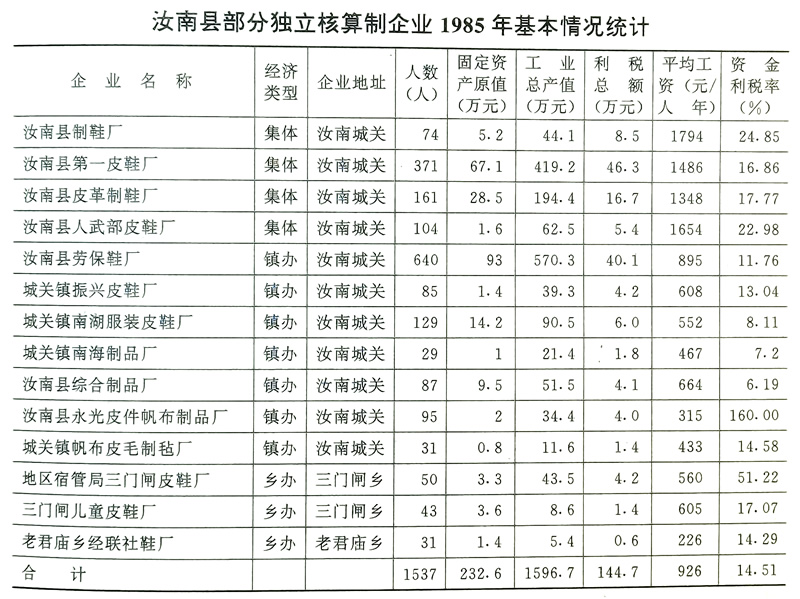

1955年,全县布鞋产量24.3万双,1960年最高年产量达到130万双。以后又逐年下降。1981年以后,在党的经济改革政策推动下,制鞋工业再次崛起,成为县一大产业。1981年到1985年,县新建鞋厂50余家,仅城关就有大小鞋厂47家,从业人员3500人。从事做鞋底,打鞋背,缝毛里等家庭副业的人员,总数5000余人。全县鞋厂,按人数拥有职工100人以上的有4家;按资产,企业全部资金在50万元以上的有5家;按产值,年实现100万元以上的有3家;按效益,年利税总额在4万元以上的有9家。1985年,全县制鞋业总产量149万双,总产值1596.7万元,占全县工业总产值的21.6%,居各工业门类之首。实现利税总额144.7万元,占全县工业企业实现利税总额的23.6%。1985年10月,《河南日报》载文誉汝南为“鞋城”。

70年代以前,生产设备和工艺落后,制鞋靠脚踏缝纫机,纳鞋底还靠人力手工,后来用手摇模压机制塑料模压底,产品只能生产布底或塑料底布鞋。80年代以后,一些骨干企业开始注重技术革新和技术改造。引进新技术、新工艺、新设备,在上档次的前提下上规模,先后购进模压机、注塑机、外线机、炼胶机、平板硫化机、打浆机、下料机等先进专用制鞋设备。开发生产大头劳保皮鞋、模压鞋、深浅腰光面皮鞋、童鞋、出口绣花布鞋、皮凉鞋等7个系列,10多个品种,50余种规格的各式男女鞋。其中大头劳保鞋是全县制鞋业的“拳头”产品,年产量达到29.65万双,占制鞋总产量的20%以上。

汝南鞋以其用料讲究,做工精细,外表美观而享誉市场。县皮鞋厂生产的五眼男式黑皮鞋在1981年10月的全省同行业产品质量评比中,荣获一类产品一等奖。产品先后打进北京、上海、湖南、湖北、江苏、浙江、新疆、内蒙古等19个省、市、自治区的鞋产品市场,还被选作为军用品,供应武汉、内蒙古等军区部队。出口产品采用合同订购式,先预订供货合同,然后企业再依合同规定的批量、花色品种、交货期等内容,组织生产。产品销往美国、澳大利亚等17个国家和地区。1985年,鞋业出口创汇额为271万元人民币。

县制鞋业的主要成分是城镇集体企业,也有少数个体制鞋专业户。职工以集体工为主,也吸收安排了大量城市待业青年,各类鞋业就业人数超过10000人,同时还有少数农村闲散劳力,作为临时工、季节工,调济生产淡旺季。1985年,县制鞋业共有正式工(在册集体工)1660人。制鞋企业从开业起普遍实行多劳多得的计件工资制。按工序、按岗位定额加计件,质量否决,合格计数,单价公开。1985年,县制鞋业职工人均创税利872元,较其他类型的乡办工业高376元,较全民所有制工业高179元。年人均工资926元,较乡办工业高413元,较全民所有制工业高148元,成为全县工业企业职工人均年收入最高的产业。

第四节 化学工业

县化学工业始于建国前的土硝熬制。民国37年(1948年),县城关有土硝作坊62户,108人,以圈、厕老墙土为原料,人工大锅熬炼,生产土硝(主要成分为硝酸钠),产量低,杂质多,产品只能用于要求不高的粗加工工业。1950年,制硝业个体户联合起来,成立硝业社,地址在南大街。1952年成立硝业供销生产社,社员252人。后因原料不足,产品质量差,销路不好,土硝作坊逐渐关停,职工改业分散。1966年,位于县城西关史称“白雁阁”处的砖瓦窑场,经县手联社考查确定,改建化工厂。主要生产碳酸钾、硝酸钾等产品,为县化学工业之始。当时的生产主要还是靠土法大锅熬制,碳化、蒸发、干燥等工艺均是以铁锅为主设备,人工加热,人工搅拌,产品质量差、产量低。1968年,省化工原料公司要求该厂于1969年消灭3级品,并提高产量。厂革委决定采用当时较为先进的路布兰法工艺,对设备进行改造。经核算,如果设备全部购置,需资金12.5万元,为节约资金,厂领导和全厂职工一致决定,自己动手,自制设备,自己安装。经过几个月的苦干,只花费1.7万元,就使主要设备工艺得到改善,使月产量由原来的10吨增到25吨,质量由原来的3级品提高到2级品。1970年元月25日《河南日报》报导汝南化工厂“自力更生,艰苦创业”的事迹,同年8月27日《人民日报》以《烧窑工人办起综合化工厂》为题,再次报导汝南化工厂的创业精神。县工交局也发文,要求在全县广泛开展学化工厂的群众运动。企业当年被评为驻马店地区工业战线先进单位。此后,曾有20多个省、市、自治区的单位,派代表到化工厂参观学习,人数达千人。其间,北京化工学院也派十几名大学生来厂实习,企业逐年发展。1975年8月,县境内遭特大洪水袭击,化工厂区内水深2米以上,最深处达4米。库存原料、成品、半成品等全部被水冲掉。厂房设备损坏,直接损失38.95万元,造成严重亏损。企业无力进行设备更新改造,产品不能更新换代,渐渐失去市场,经营被动,直到1985年尚未走出困境。

化肥厂是县最大的化工企业,70年代初建成投产,初期生产能力为年产3000吨合成氨。1971年,实际生产碳酸氢铵5583吨,折合成氨1825吨。这年,化学工业总产值137万元。1985年县共有化工企业8家,职工643人,固定资产784.3万元,创工业总产值506.4万元。

第五节电器工业

县电器工业起步始于1970年胶木电料制品厂建立之时。当时城关工农木器社和木器厂合并,引进新技术,开发生产照明灯灯头。设备仅有5台小型压力机和5台简易小冲床,厂房10间,职工26名,年产量不到30万只。1974年,在城西北角的旧城墙脚下建设新厂,车间厂房、设备、人员、产品品种及产量同步增加。主要产品有插口灯头、螺口灯头、吊线盒、拉线开关、多用及单用插座、插口灯座、熔断器、三相闸刀、电焊钳等。1980年综合年产量139万只。插口灯座在1981年全国电器产品质量评比中,荣获第4名,主要产品销售到全国28个省市,其中200W白色卡口灯头、200W白色吊灯头出口到13个国家和地区。1985年,该厂职工有200人,实现工业总产值171万元,其中出口产值93.6万元,实现利润11.8万元。这年,大王庄乡电线厂建立,年产电线110千米,产值1.2万元。

第六节 纺织服装业

县纺织缝纫服装业出现较早,该业的机工生产则始于清宣统三年(1911年)。时,城关两家缝纫户从汉口的“美国腾家公司”购回脚踏缝纫机2台,从事缝纫生产。40年代专业缝纫户30余家,缝纫机40多台。加工产品有学生制服等。1951年,10名妇女组成被服组,后来发展为被服厂。1953年几家手工业者组织起来,成立针织生产组,后发展成现在的棉织厂。1955年,引进织机,开始生产棉平布、民用线、袜子等产品。当年棉平布产量为0.2万米。从事服装纺织业工厂化生产的共2家,职工50多人。从事个体服装缝纫的有70多户。

1976年,产品有民用线、晴纶毛线、橡胶帆布、包布等,服装产品有中山套装、军干服、学生服、衬衣、童装等。1985年,全县纺织服装业有集体企业5家,个体企业228户,职工近1000人,固定资产逾100万元,实现工业总产值400余万元。

第七节 印刷造纸业

印刷业始于清末,当时城关有“聚文堂”印刷馆,从事石板印刷业务,经理徐宝仁。民国初年,有新文分社开业,建于城关察院街,经理霍明轩,后换赵怀壁,经营文具、纸张,兼营石板印刷。抗日战争初期停业。民国10年(1921年),“中和局”印刷馆在察院街开业,经理石姓。民国18年(1929年)又有祥记文印馆开业,先在察院街,后移至小十字街口,兼营文具及印刷,有平台印刷机1部,圆盘机2部,石印机1部,职工5名,经理李祥华。民国30年(1941年),机器、铅字被日本人掠去,其余印刷用具被烧毁,文印馆破产。民国32年(1943年),李冠清伙同郑子安、郑店四、马华亭等,依靠国民政府教育科长苏普,开设教育用品社,兼营印刷,地址在二龙宫(电厂前),强迫教师入股,并无分红,贪污自肥,民国37年(1948年)停业。

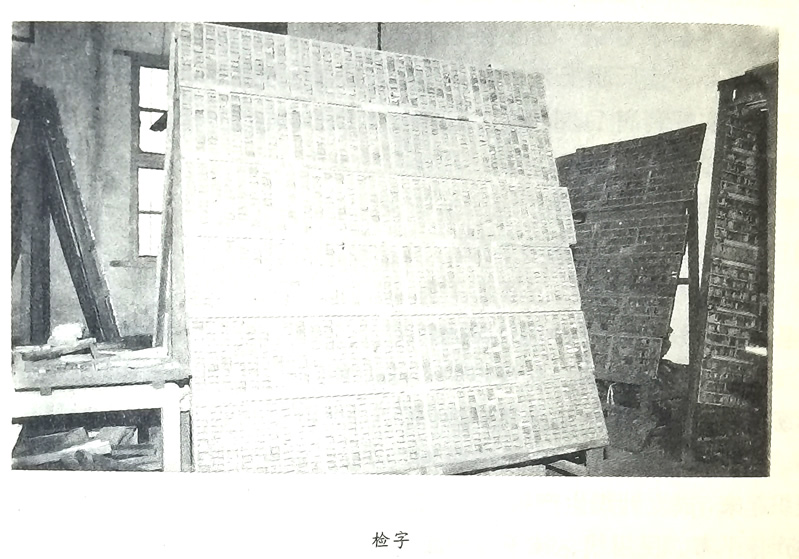

1949年,汝南只有1家印刷馆,设备仅有1台石印机。1950年到1953年,城关印刷馆发展到8家,工人14名,均为个体私营,工具设备有铅字排版、脚踏圆盘印刷机,承印一些资料、表册、文稿等简单社会印件。1954年初,国家对私营工商业进行社会主义改造,私营印刷馆实行合作联营,成立“群力联营印刷馆”。同年5月,改名为印刷工人生产自救组,设备及工艺如前。这时期,县委、县政府创办一份报纸《汝南报》,由工人自救组承印。

1954年11月,汝南县国营印刷厂成立。1968年,城关镇印刷厂又并入该厂,国营印刷厂逐渐发展。这年,县印刷厂已拥有铸字、排版、纸型浇镀版、印刷、装钉等工艺,设备有铸字机、浇版机、手续四开印刷机、对开印刷机等。成为驻马店地区第一家,也是全省少数几家县级印刷厂。首先承印河南省人民出版社的印刷任务,印制中小学课本,并能承印一些印装质量要求较高较严的重要书籍,如《毛泽东五篇哲学著作》等。印装合格率达到100%,受到省出版部门的好评。

1976年以后,集体和个体印刷业迅速发展,留盆、三桥等6个公社办起小型印刷厂。到1985年,全县有印刷厂(户)30余家,其中国营企业1家,校办工厂2家,城镇街道办集体厂7家,乡办厂6家,个体印刷户10余家。是年,县印刷厂发展有照相制版、胶印印刷、彩印等新工艺、新设备,能够承印各种平装、精装书刊、商标装璜、彩色挂图、年历、年画等较为精细的产品。

造纸业起步较晚。1953年,城关镇成立造纸厂,填补了汝南造纸业的空白。但因资金短缺,规模小,技术落后,只能生产一些包装纸一类的低档产品,发展很慢。1957年,成立一家国营造纸厂,位于东关北新街北头,有职工15人,碾盘2座,抄纸池3个,手工操作,以废旧纸等为原料,生产低档包装纸,由县商业局主管。1958年厂址迁到东大街马道口,即现水泥瓦厂院内。增添简易机械,人数增到20人。为便于管理,于1959年将该厂由县商业局划转给县工业局主管。1963年造纸厂改建为水泥瓦厂。

80年代,有些乡镇利用当地麦草资源,建起乡办造纸厂,仍以生产包装纸、瓦楞原纸为主。1985年,全县有造纸厂6家,职工356人,固定资产155.2万元,年生产各种纸1564吨,产值117万元。

第八节 粮油加工业

一1949年前粮油加工

县粮油加工业历史悠久。早在唐代,就有榨油专业户集中的街道,当时叫“油坊口”,此名一直延称至今。历史上的粮油加工分为三类:其一是将小麦、杂粮加工成面粉,称为制粉业;其二是将稻子、谷子加工成米,称为碾米业;其三是将芝麻、花生、大豆、油菜籽、棉籽等油料加工成油品,称为榨油业。

(一)制粉业 最早的制粉工具是石磨盘、石磨棒。春秋时期鲁班发明了石碨(音位),后来人们称之为石磨。一般用红色砂岩石凿成“合两石为之,中凿纵横齿,中装有脐,上扇旋转,下扇固定之,碾物成屑。”上扇磨安装横杆,以人工或畜力转动,碎物落到磨盘上,以箩筛分。一般麦粉,3至4遍即可磨净。早期箩底以马尾织成,民国以后始有铜丝箩底。筛箩面粉则用木制面箱,筛法也有手动和脚踏两种方式。这种制粉方法一直沿用至50年代,甚至到70年代还有少量农户使用。这种制粉方法效率很低,1人1畜1盘磨,每天只能产几十公斤面粉。农村基本上是自磨自用,城市人口多,从事面粉的专业户也不少。据统计,民国37年(1948年),仅汝南城关就有318户生产商品面粉,从业人员594人。

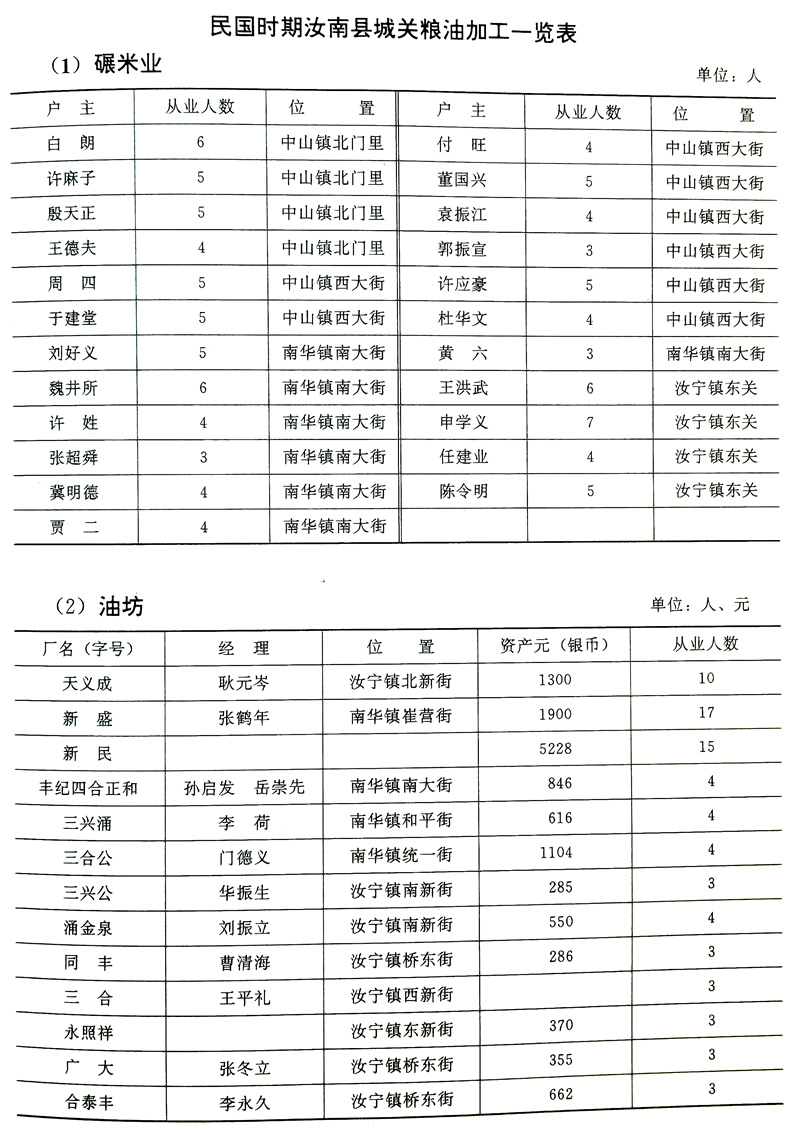

(二)碾米 稻子、谷子加工成米,最早的工具有杵臼。汉代改为手压或脚踏碾,晋时创制石碾。碾是用石滚安上木框,架设在大石盘上,以人力或畜力转动,碾压稻谷,使籽壳分离,然后用木制风箱风选,使米糠分离。民国37年(1948年),汝南经营碾米的“坊子”计23户。

(三)油品加工 县盛产芝麻、大豆、花生、棉花等油料作物,油品加工业兴起很早,且长盛不衰。仅汝南城关内“百余年前有榨油坊四处,年需芝麻600石”。民国37年(1948年),县有油坊130家,经营方式多为前店后坊,自产自销,另有小本小户沿街担挑叫卖。

二 建国后的粮油加工

建国后的最初几年,粮油加工仍有私营个体户经营,石磨碾米户无大的变动,城关油坊发展到36户。每户铺底油料150-500公斤。年产油10万公斤左右。产品销到北京、天津、上海、武汉、镇江及全省各地。1953年,国家实行粮油统购统销政策,政府对粮油加工户进行整顿、合并,组织保留户为国家加工粮油。随着国民经济的发展和人民生活需要,旧式的粮油加工机具逐渐被半机械化和机械化生产工具所代替。1957年县拖拉机站首先使用钢片磨(群众称之为“小钢磨”)加工小麦面粉。1958年建立国营汝南面粉厂,1970年建立国营汝南油脂厂,1971年又建立了国营马乡面粉厂。粮油加工设备不断更新改造,自动化水平和生产能力越来越高。1980年以后,粮油市场逐渐放开,乡镇粮油加工业和个体加工户迅猛发展,这一时期,粮油加工业中又增添了一个新的产业-饲料加工业,开辟了粮食的深加工和粮食的高附加值转化的新领域。1983年粮食局筹建汝南县饲料公司,生产猪、鸡用各种配方成份的混合饲料。1985年,县有国营面粉厂2家,国营油厂1家,国营饲料加工厂1家,乡镇集体面粉厂14家,面粉加工能力超过万吨,食用油生产能力6000吨,混合饲料生产能力6000吨。这年共加工大米1230吨,面粉26575吨,食用油2187吨,混合饲料2709吨。粮油加工业总产值910万元。全县几乎每个自然村都有1至2家个体面粉加工户。面粉年产量超过10万吨,基本淘汰了沿用数千年的毛驴拉石磨的落后生产形式。

粮油加工形式在不同的时期有所不同,主要有委托加工、自营加工和代农加工三种形式。

(一)委托加工

委托加工是在国家粮油统购统销时期,国家粮油商业部门加工粮油商品的方式。国家粮油部门通过签订合同,委托集体或个体加工户将原粮或油料加工成面粉或商品油。60年代,还曾委托过郑州、开封、洛阳三市的国营油厂加工。1953年至1958年,汝南委托加工成品粮1006.5万公斤,年平均约168万公斤。1954年至1966年委托加工油品351.5万公斤,年均27万公斤。

委托加工合同一般包括加工品种、数量、合理损耗率、成品数量、质量、副产品回收、包装、时限、运费、奖罚等项内容。

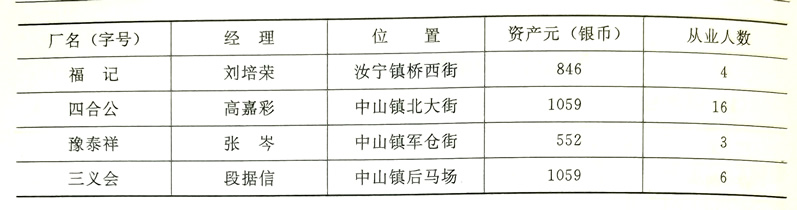

1959年保留的原“三义会”、“四合公”油坊,通过“私有制改造”过渡为国营,并入国营面粉厂,私营新民油厂被勒令停业,县供销社油厂转产。此后,汝南的油脂加工主要依靠县面粉厂、驻马店国营勤生油厂和王岗、官庄的社办油坊等单位,不再委托私营个体工业加工。

(二)自营加工

自营加工是在本县区内,国家粮食部门内部,以商业企业的原粮、油料交本系统内工业企业加工成品粮油。其加工方式是:1.工商企业间的商品粮油移动,统一由粮食主营部门计划安排,以销定产。2.按统一计划安排,内部工商企业(粮所和加工厂)互签加工合同。3.各加工厂对从各乡粮所调入的原料,由厂所在地粮所接收、结算,厂方负责保管加工。4.成品粮油及副产品调出,由县粮油主管部门统一计划安排,厂方按计划发出,厂所在地粮所结算。

(三)代农加工

代农加工是在农村粮油加工能力不足的情况下,国营粮油加工厂为方便农民群众进行的粮油代加工业务。即农民把原粮、油料交给厂里,厂方按质量优劣,根据一定的折率,付给农民成品粮油和副产品,农民则按数量付给厂方代加工费。

第九节 食品工业

县盛产五谷杂粮,食品工业历来兴隆,久负盛名。民国时期,县城关内有“天源”、“聚隆”、“涌兴泉”、“天馨斋”、“恒裕”等八大家酱园,产品竞相发展,质量各有所长,是来往客商必购之品。产品销到郑州、武汉、上海等沿海一带和东南亚地区,生产技术传到豫北、豫西等地区。民国37年(1947年),仅城关就有酱菜户32家,资金25000万元(法币),从业60余人,年产酱菜20余万斤。

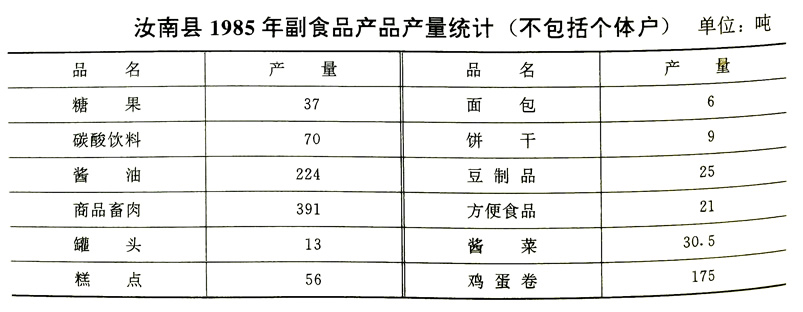

1956年以前,县食品工业全是个体户私家经营,主要产品为酱油、食醋、大头菜、糕点等。1956年,汝南第一家国营食品企业,即汝南县副食品加工厂建立。1969年,城关镇回民糕点厂建立。1978年二工局食品厂建立。产品主要是水果罐头、肉类罐头和面包、糕点、糖果等副食品。80年代以后,板店、和孝、三里店各乡相继建立乡营集体性质的副食品厂。1981年,县外贸公司建成一座600吨的中型冷藏库,县肉食品加工生产能力和出口创汇能力显著提高。1985年,全县食品工业独立核算企业有15家,拥有职工797人,固定资产346万元,完成工业总产值536万元。

县食品工业产品很多,最主要的有各类糕点,如各种月饼、蛋糕、点心等,馓子、变蛋、五香豆腐乳、鸡汁豆腐干、十样菜、大头菜、粉条、糖果、腐竹、罐头、面包、冷冻商品肉等等。

附:“天馨斋”果店简介

城关二龙里有一家颇负盛名的果品店,家号“天馨斋”。创于清朝咸丰九年(1859年),到1956年公私合营,有近百年的历史。主营糕点、南糖,前店后坊,自产自销。所经营之“官礼茶食、四季果品”(原招牌字样),品类繁多,色味俱佳。糕点类的有:芙蓉糕、马蹄酥、杏仁酥、绿豆糕、月饼、舌片糕、发饼、薄脆、蜜豆角、枕头酥、樱桃丸、枣泥等。南糖类的有:麻片、牛皮糖、酥糖(叠糖)、寸金糖、芝麻糖、荸荠糖、花生糖等品类。不仅色艳味美、大方美观,而且可以长期贮放,不霉变,不软化,不粘边。特别是“中秋月饼”,更是品种多,风味独特。不仅有提糖、桂花、刺泥、包酥、豆沙、夹沙等冰糖类甜月饼,而且有椒盐、猪油、火腿等甜咸兼味的荤馅制品。规格有1斤个、半斤个、4两个、2两个(均为16两称),零售批发兼营。每年农历六月底立秋以后开始生产供应,门庭若市,昼夜营业。一入农历八月,临近中秋,往往是刚出炉,不等冷却即销售一空。至春节临近时,糕点果品供应更加紧张。自农历十一月开始,顾客即熙来攘往,络绎不绝,店员应接不暇。不仅县内城乡居民争相购置,附近各州县居民及商贩亦慕名而来。平时,外地人来汝南探亲访友,以能品尝“天馨斋”的糕点、南糖为幸事,而汝南人外出探亲访友,亦以“天馨斋”的糕点、南糖为礼品。“天馨斋”兴盛时期,全店职工20余人,有两人经常住在汉口收集行情,购置原料。其他设有掌柜、帐房先生、师傅、把式、学徒等。在门店上专门负责称秤、包装的有8人。

“天馨斋”在经营糕点时对质量严格要求。一时买不到某些原料,就不生产这种产品,绝不用其他代用品。“天馨斋”不但经营糕点、月饼、红白糖,还兼营山珍海味、红白纸张、蜡烛等物品。

第十节 制药工业

1949年以前,县城关有几家眼药坊,从事少量的锡、散类眼药制作。其生产设备是熔药炉、熔药筒、药钵等,生产方法多为手工操作。1956年,县成立制药厂,收购中草药根、叶、花、籽、果等原药,进行加工炮制。所用工具为手工切刀、铁碾、铁锅等。1957年5月,购置圆盘切药机1台,因无电力,仍由人工转动木轮进行工作,效率略有提高。主要加工药材有白术、川芎、大黄等少数品种。1980年以后,电力发展,电动切药机械逐步引进,可以对根茎类、果实类、全菜类、树皮类、菌藻类等110多种中药饮片加工。

1976年,制药厂开始生产兽用药。当时主要是分装青霉素、链霉素针剂。1978年后,新建大输液车间300平方米,购1吨锅炉1台,自动灌装机1台,开始生产兽用大输液和针剂。1985年9月,经省农牧厅批准,制药厂定名为“汝南县兽药厂”。产品主要是兽用氯化钠注射液、葡萄糖氯化钠注射液等系列产品。这年,兽药厂有职工80人,固定资产26万元,输液年生产能力达到100万瓶。

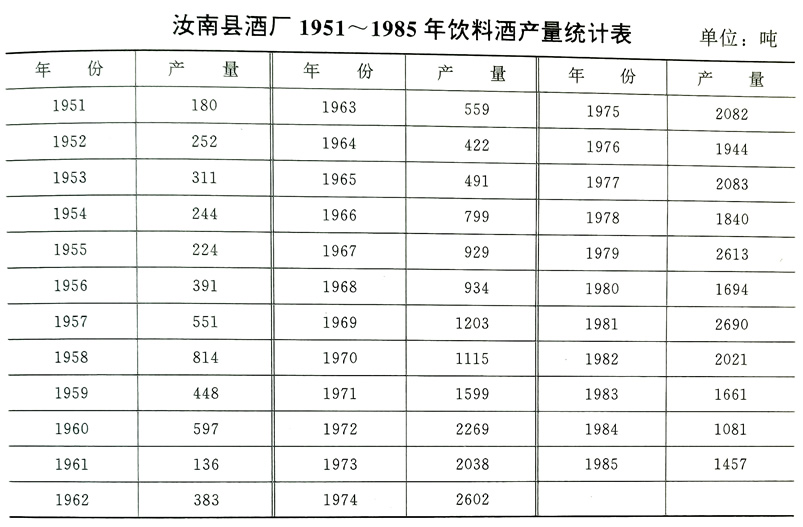

第十一节 酿酒工业

民国时期,有酿酒作坊10多家,其中城关7家,全是生产粮食白酒,俗称“烧酒”。1949年汝南解放以后,酒类产品因以粮食为原料,遂取消私营作坊。1950年,县创建国营酒厂。第二年即生产饮料酒180吨,产值15.1万元。1969年,该厂兴建酒精塔一套,使汝南的酿酒工业实现机械化、自动化生产。饮料酒生产能力提高到年产1200吨。县高粱产量低,酒厂主要原料在1980年以前以红薯干为主,1980年以后以玉米为主,主产品为白干酒。生产特曲、大曲所需的高粱则需从东北购进,因此产量较低,规模较小。

70年代后期,农业发展较快,粮食市场变活,乡镇企业兴起,各乡镇办起一批小酒厂。一些社、村副食品加工厂、面粉厂、农林场都建立了酿酒车间。三门闸、马乡、王岗等公社的养猪场、繁殖场,为搞粮食综合利用也搞酿酒生产。1979年,全县有14家小厂生产白酒。这些小厂一般只有一两个酒池,产量很低,以红薯干、玉米、小麦等为原料,每斤酒(55~60度)耗粮1.25至1.4公斤左右。由于乡镇企业职工队伍变化大,技术素质差,生产的酒全靠散装零卖,缺乏竞争力,经营亏损,到1983年底,全部停办,酿酒业仅剩县酒厂1家。1985年,酒厂共生产各种饮料酒1457吨,完成产值329.3万元,实现税利60.2万元。

第十二节 建材工业

一 砖瓦

1949年以前,砖、瓦的生产是靠土窑烧制,手工制坯,柴草(主是是麦秸)烧炼。工艺陈旧落后,效率很低。窑的大小不等,一般窑容量为2万块左右,烧成1窑砖约需5至7昼夜,每块砖耗柴0.5公斤左右。汝南县解放后,砖瓦窑收归国有。1952年后,农村互助组又建起一部分土窑。1958年,全国掀起社会主义建设高潮,砖瓦等建筑材料也迅速发展,1958年至1960年共产砖6055.4万块,平均每年2018.5万块,产瓦262.2万片,平均每年87.4万片。随着经济调整政策的实施,1961年后,砖、瓦产量大幅度下降。1961年至1963年共产砖113.5万块,平均每年37.8万块,是前3年平均数的1.8%,产瓦41.9万片,平均每年13.9万片,是前3年产量的15.9%。1964年以后开始回升。1974年,在刘大桥西南建成国营机制砖瓦厂,建14门轮窑1座,制瓦坯、砖坯,全部实现了机械化。1976年,又建成44门大型轮窑1座,40型制砖机1台,150型制砖机1部,东方红-60型推土机4部,年生产能力可达2000万块机制红砖。70年代后期,各乡镇也先后建立轮窑厂,砖瓦产量大幅度增加。1985年,县有砖瓦轮窑厂22个,共产机制红砖16711万块,瓦142万片。

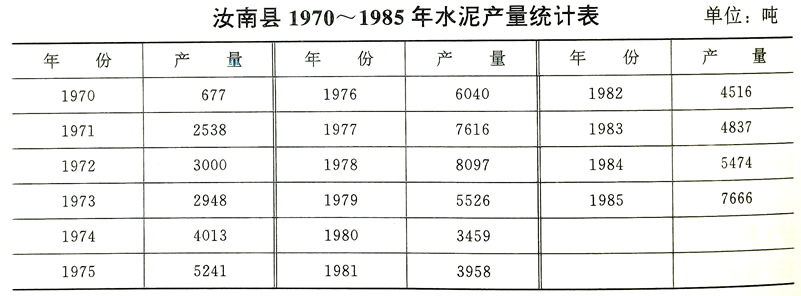

二水泥及水泥制品

县水泥工业起步较晚。1970年,在老君庙公社建立县水泥厂。当时只有“地蛋窑”1座,人工装窑、出窑,兑料靠人工,遇连阴雨天,不能装窑生产,因而产量很低,质量不高也不稳定,产品标号在325以下,只能作一般民用建筑的非关键建筑材料。1976年元月,水屯公社建了一座乡办水泥厂,有职工20多人,设备5台,是县唯一的1个公社办水泥厂。

县水泥制品始于1963年。当时省水利厅为解决宿鸭湖移民建房,在汝南建立水泥瓦厂,水泥靠外地调拨,产品由省移民办统一分配使用。以后该厂划归地方,又开发生产水泥电线杆、水泥檩条等产品。1970年以前,各水利施工队大都生产水泥制品,产品多为简单的筒、管等,主要用于桥、涵、闸、渠、机井等农田基本建设。1972年以后,城乡基本建设快速增长,乡镇企业中生产水泥制品占很大比例,主要生产水泥平瓦、预制水泥檩条,预应力水泥楼板等。

三 石灰及其它

县境内无石灰石矿,1958年“大跃进”时,有些社队办起石灰厂,利用当地石碑、石桥板等为原料烧炼石灰,由于原料不足,半年内停产下马。70年代以后,由于机械化运输设备的发展,常兴、三桥、城关镇等社镇先后又办起石灰窑厂。1978年,老君庙、官庄、舍屯、三里店分别建立石灰厂。这年,县石灰窑厂计7个。1982年,县石灰产量8988吨,1983年10040吨,1984年10420吨,1985年12000余吨。

1985年,汝南县建材工业有37家(不包括河沙场和个体建材专业户),其中砖瓦厂22个,石灰窑厂7个,水泥厂1个,水泥制品厂5个(其中有两个非独立核算单位),钢窗厂1个,玻璃钢瓦厂1个,从业人数1935人,拥有固定资产488万元,这年实现工业总产值672万元。