第四章 信 贷

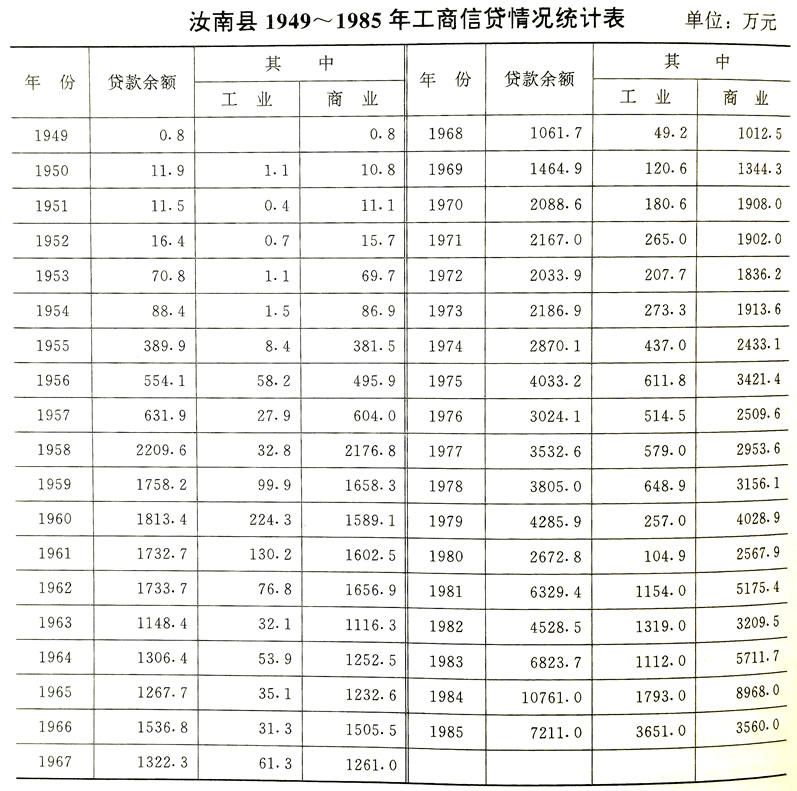

第一节 工业信贷

民国期间,汝南工业落后,仅有几家私人经营的日常用品加工厂及小手工业者,且设备落后,生产能力极差,加上市场货币不稳,没有开展工业贷款业务。

1949~1952年,为支持国营经济壮大力量,县银行与各企业建立了信贷关系。贷款中贯彻“先工后商,公私兼顾”的方针,对国营主要是货币放款,活存透资;对私营放款有货币放款,活存透资,质押放款等。累计发放工业贷款2.2万元。

1953~1957年,县人民银行按照政府提出的“生产、合营两不误”的口号,对愿意接受改造的私营工商业,视其经营资金给予支持。1954年发放国营工业贷款9千元;合营工业放款6千元。

1955年合营工业和手工业互助合作蓬勃发展,县人民银行对合营工业发放贷款4.5万元,到1957年底,全县集体工业共放贷款97.1万元;私营工业放款1.5万元,个体手工业放款13.2万元。

1958~1960年,在为钢铁“元帅”升帐的口号下,县银行对工业发放大量贷款。1960年末,全县工业贷款余额为224.3万元,比1957年同期增长44.5%。1962年县行按照上级行指示,加强计划管理,严格掌握贷款,年底放工业贷款76.8万元。1964年国民经济开始好转,年底工业贷款53.9万元,较1960年下降170.4万元。

1965年,工业生产建设出现高潮,银行积极协助工业部门改善经营,挖掘资金潜力,严格信贷管理,年底放工业贷款35.1万元,比1964年下降18.8万元。“文化大革命”期间,国民经济发展秩序受到严重冲击,金融业务不能按计划正常进行,资金被大量挪用挤占,到1976年仅工业贷款就达514.5万元,是1964年的9.5倍。

中共十一届三中全会后,国民经济进入新的发展轨道,工业生产发展迅速,1978年发放工业贷款648.9万元,比1977年增加69.9万元。

1979年,县人行贯彻“调整、改革、整顿、提高”的方针,加强信贷管理和监督,充分发挥银行的职能和杠杆作用,本着“区别对待,择优扶植”的原则,全年放工业贷款257万元,较1978年减少391.9万元。在轻纺工业贷款项目中,向劳保制品厂贷款26万元,扶助该厂改善生产设备,提高生产能力,提前4个月完成全年计划,利润超额完成0.31%。1980年,全年发放工业贷款104.9万元,其中集体工业贷款28.5万元。1981年,县银行继续贯彻“区别对待,择优扶植”的原则,全年工业贷款1154万元,汝南县机械厂被县银行优先贷款22.5万元,年末产值比原计划的140万元超额2.4%完成。1982年县银行全年放工业贷款1319万元,其中,集体工业贷款477万元,比1980年增长16.7倍。1983年,县银行加强信贷资金管理,保证投资方向和效果,全年发放工业贷款1112万元,其中国营工业500万元,集体工业489万元,其他123万元,还发放中短期设备贷款15万元,帮助企业改造工艺设备,提高产品质量,增加效益。1985年发放工业贷款3651万元。

第二节 商业信贷

1949~1952年,县商业主要是合营商业、私营商业和供销合作社。到1952年末,各项商业贷款为15.7万元,其中:供销合作社贷款14万元,私营商业贷款1.2万元,合营商业贷款0.5万元。

1953至1957年,县人行对国家统购、统销的物质,保证资金供应,对零售商业,本着勤进、快销的原则供应资金,到1957年底,共放商业贷款达604万元,比1952年增长38.5倍。1958至1960年,县行开展超计划商品储备放款、商品流转放款、短期贷款3种。1958年末,商业贷款增到2176.4万元,比1957年末增长3.6倍。1959年对商业加强流动资金管理,年底商业贷款1658.3万元,比1958年下降516.1万元。

1962年银行对商业资金供应坚持按计划办事原则,全年放贷款1656.9万元,1963年对商业按采购计划放款1116.3万元,支持各物资供应部门购进农业生产资料20.2万种(件),农药、化肥1187吨,牲畜472头。1964年根据“当年平衡,不增加货币”的方针,汝南银行积极协助26个单位调剂,并报请上级增拨贷款指标34次,解决贷款125.6万元。

1965年,国民经济发展进入正规,县人行计划供应资金积极支持商业、供销、外贸部门增加商品库存,扩大购销、出口,年底发放贷款1232.63万元。

1966~1976年,银行工作处于半瘫痪状态,信贷资金管理、监督松驰,十年累计发商业贷款21044.2万元,大量的资金被浪费。1979年商业系统发展迅猛,资金需求大,全年适时放贷款4028.9万元。1982年,重点抓紧货币回笼,控制资金投放,对盲目采购不适销商品停止贷款,全年放贷款3209.5万元。1983年,按着“区别对待、择优扶持、以销定贷”的原则,全年商业放款5711.7万 元。

1985年,银行致力于货币回笼,稳定市场物价,控制货币投放,挖掘资金潜力,商业贷款3560万元,比1983年减少36.6%。

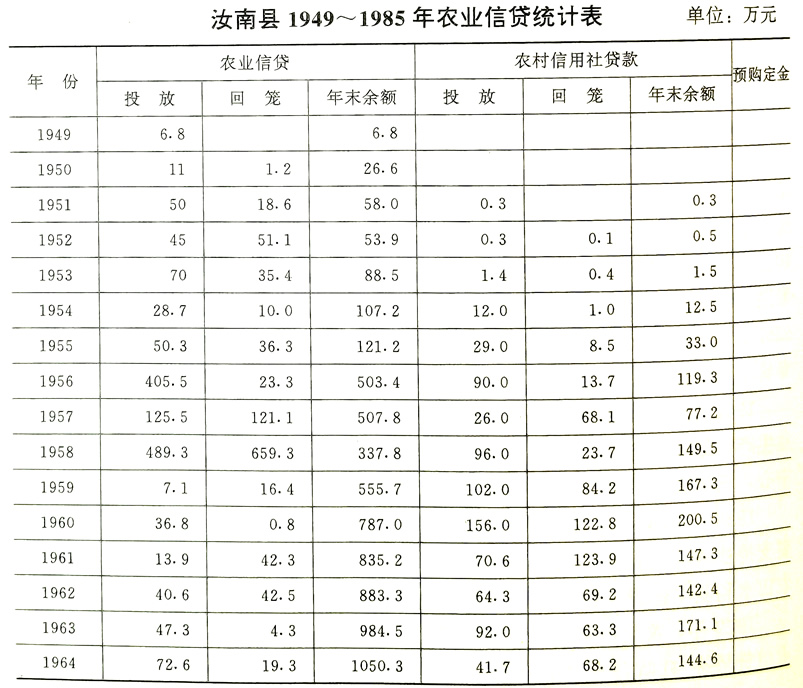

第三节 农业信贷

民国36年(1947年),中国农民银行郑州分行,及中央合作金库河南分库,向汝南旱灾区贷款1亿元,月息2分,但此款未到农民手里。

1949~1952年,县人民银行根据上级“深入农村,帮助农民解决困难,发展生产”的指示,深入到广大农村,发放农业贷款,帮助农民解决农具、种子、副业生产及生活方面需要的资金困难。1949年至1952年共发放农业贷款113.4万元。

农业互助合作化时期,县人民银行贯彻“优先互助合作,适当扶持单干”的信贷方针,1953年,发放农业种子、饲料、小型水利、农具耕畜贷款达71.4万元。1954年发放农业贷款40.7万元,重点支持农业生产费用。次年,农业出现合作社高潮,银行专门举办“农业合作基金放款”,到1957年底放款达151.5万元,是1953年放款的2倍多。

1958年,县人民银行在全县建立394个信用部,支持农业生产“大跃进”,发放农业贷款585.3万元。1959年,县银行支持信用社大力开展业务,主动发放贷款,支持三秋生产和水利建设。9月下旬,贷款5600元,帮助12个生产队购买水车12部,水龙带10条,胶皮车51辆等农具。10月底放款28.6773万元,帮助37个生产大队买水利工具2000余件,石灰6700公斤,共新挖、整修水渠5367条,建大小水闸1575个。1960年放贷款524万元,支持农业麦田管理和春耕生产。

1961年,国民经济正处于困难时期,县银行发放贷款835.2万元,支持农业生产,安定人民生活。1962至1964年间,银行信贷以支持农业生产、救灾为中心,三年放款358.5万元。

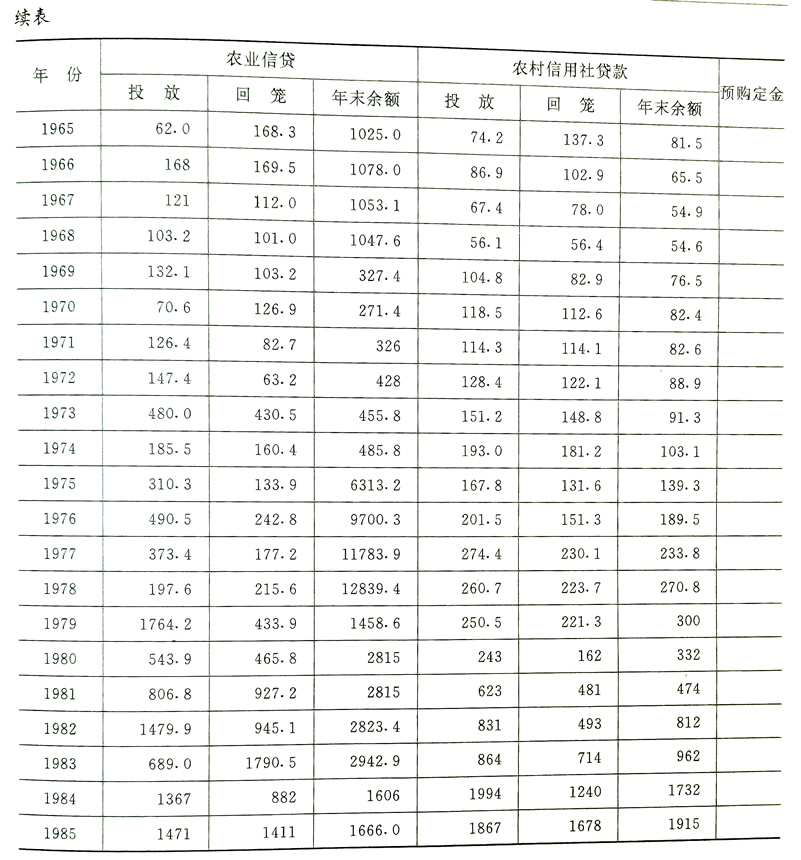

1966~1976年,银行贯彻“发展经济、保障供给”的总方针,农业信贷主要支持社队落实农业“八字宪法”(以粮为纲,全面发展),加速农业机械化和农田水利基本建设,促进“农业学大寨”,十年累积放农业贷款3582万元。

1977年,农业信贷业务转入正轨,全年发放贷款647.8万元。1978年,农业信贷坚持“社队自力更生为主,国家支持为辅”的原则,全年放农业贷款458.3万元,占分配计划的96.7%,比1977年减少189.3万元。

1979年,农村经济日趋活跃,各种形式的联产责任制相继产生,专业户、重点户不断出现,全年计划放款1897.7万元,实发贷款2014.7万元,超计划117万元。帮助农民购回农机具516部,农副产品加工机器362部(台)。

1980年,县银行贯彻“发展多种经营,支持商品性生产”的农村金融政策,全年发放支持多种经营专项款25万元,重点支持养殖种植业生产,如舍屯营业所,积极支持舍屯公社(舍屯乡)68个生产队培育树苗,收入达47万多元,相当于全公社农业总收入的39.1%。1981年县银行全年发放支农资金353万元,占计划的126%,其中对专业户发放多种经营专项贷款60余万元,大力支持养殖、种植业的发展,如红光公社(三门闸乡)新生大队,在农业贷款支持下,搞好棉菜间作,经济收入61万元,人均收入比1980年增加126元,社员存款30万元。1982年,农业秋季受灾,银行着实调整贷款计划,全年放款2310.9万元,比原计划多放207.6万元。

1984年银行大力支持发展商品经济,全年共发放农业贷款3361万元,其中发放多种经营贷款790万元。1985年,乡镇企业发展迅速,投资较大,县银行适时发放贷款给予扶植,全年共放贷款3338万元。

第四节 基建信贷

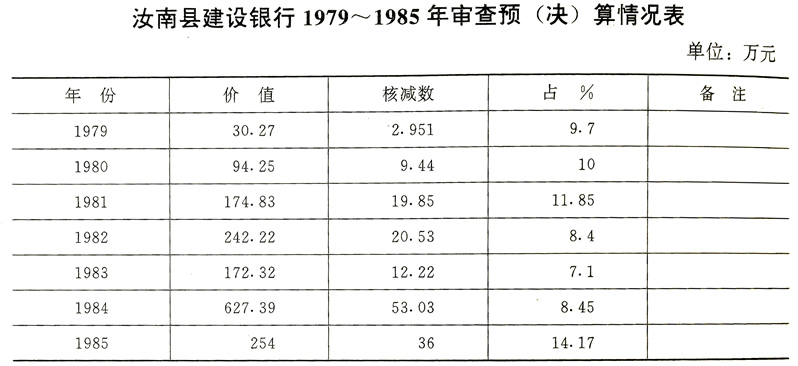

中国人民建设银行负责国家基本建设的投资与管理,经办基建拨款,结算和对施工企业发放短期贷款。

1979年9月,中国人民建设银行汝南县支行建立。及时开展业务,积极完成历年的基建投资监督与管理任务,到1985年,累计拨款12108.2万元,完成216个基建项目,审查预算总额1595.28万元。核减154.1万元,拒付不合理开支175笔,款额275.45万元,从1980年到1985年,累计放贷款70余户,款额1704.72万元。

附:

-一 贷款豁免

1953年6月,因春季受霜灾,小麦减产,县银行豁免4个乡贷款10574元,粮食4627.7公斤。

1961年6月,免收1955年农业合作社初期发放的贫农合作基金贷款。

1965年11月,豁免1961年前旧贷1101万元,其中,农业贷款508万元,供销414.7万元,外贸39万元,粮食74.5万公斤。

1971年9月,又豁免1961年以前农业贷款782.42万元。

1977年8月,全县因受灾豁免1975年7月以前农业贷款96.9246万元。

二 民间借贷

民间借贷又称自由借贷,是汝南县旧时普遍存在的借贷活动,形式多样,多为穷人向富人、官家、商人借贷,常受高利贷盘剥。也有互助互利性的,既借贷现金,也借贷实物。

(一)月息钱 以月定期,到期归还,月息3分、4分或5分不等,多以说合人(即担保人)与放债人的关系厚薄而异,借时议定,到期本息还清。

(二)印子钱 亦称“折(摺)子钱”。放债人以高利贷一次借出,限借债人分期偿还。每次还款,都在预立的折子上加盖一印,故称印子钱。又因此种借贷是以预定的折子为凭,而称“折子钱”。如借10元钱,分60天还清,每天连利息在内还2角,60天共还12元。

(三)截头钱 亦按扣除数额称“九折”、“八折”钱。即借债时放债人先将利息扣除一部分(亦称“鞋袜费”),故为“截头”。如借款10元,先扣除利息2元,实得8元(即为八折),仍按10元立借据,到期归还10元。一般以一月为限,月息10分~20分。

(四)驴打滚 借款期限一般定为一个月,利息4~5分,过期不还,利息转作本金,复利计息,利息加价,利上加利,越滚越多,如驴翻身打滚。

(五)羊羔息 亦称“加一”或“加一五”钱,“羊羔利”。元代已盛行,《元史·太宗本纪》:“官民贷回鹘金偿官者,岁加倍,名羊羔息”。以年计息,即每借款10元,若按“加一”钱计算,年息为10元,到期连本带利还20元;若按“加一五”钱计算,则年息为15元,到期连本带利还25元。

(六)青苗钱 在青黄不接时期,借债人以田间青苗作担保,借贷粮食。或借一斗还二斗,或以大大低于市场粮价预收新粮。期限一般为1至2个月,月息高的超过100%。