第二章 城市居民生活

第一节 物质生活

建国前,城内居民以经商、做工、外出帮工为主要生活依靠,民国24年(1935年),国民党《河南统计日报》调查统计,“雇工月工资3元,学徒工2.5角或有伙食费而无工资,店员每月工资最高额为4元,最低为5角”。由于收入微薄,城镇居民生活“食物不足以养生,衣服不足以御寒,居室则陋且隘”,穷苦不堪。

建国后的前8年(1949~1957年),随着工商业和文化教育等各项事业的发展,城镇居民有了更多的就业机会,工资收入逐年增长,居民生活得到初步改善。主要体现在吃得饱,穿得暖,日用品消费增多。多数居民家庭常用火柴、肥皂等日用品,少数居民家庭还购买自行车、收音机、缝纫机等耐用品。

1958~1978年的21年间,城镇居民由自由购买粮食转到国家统销,生活较为安定。由于极“左”路线的干扰,城镇居民家庭收入增长缓慢,生活改善甚微,1978年城镇全民、集体职工年平均工资542.15元,比1958年的412.92元,增长31.3%,平均年递增1.5%,扣除物价上涨因素后,增长无几。城镇居民家庭生活变化不大,消费结构相对稳定,表现为一吃、二穿、三用。吃占生活费支出的60%。在食品消费中,粮食和蔬菜占有主要位置,动物蛋白较少。衣着消费以棉布为主,“一衣多季”,对服装的款式,色泽很少有人讲究。呢绒、绸缎面料的服装购买较少。用品消费讲实惠,重实用。

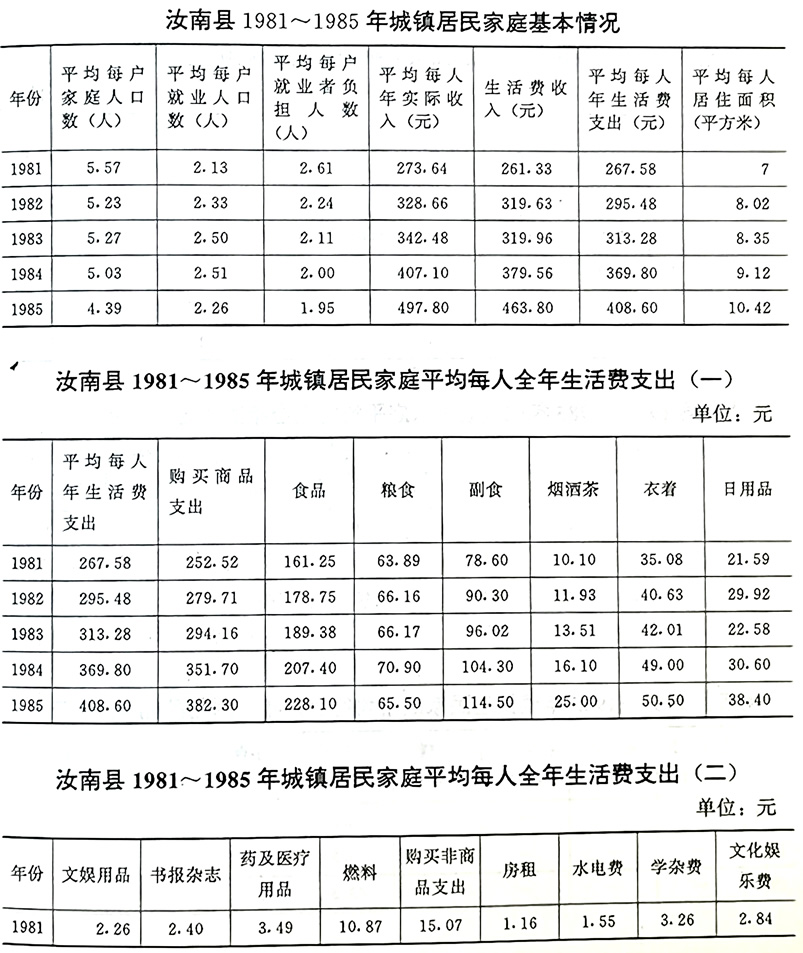

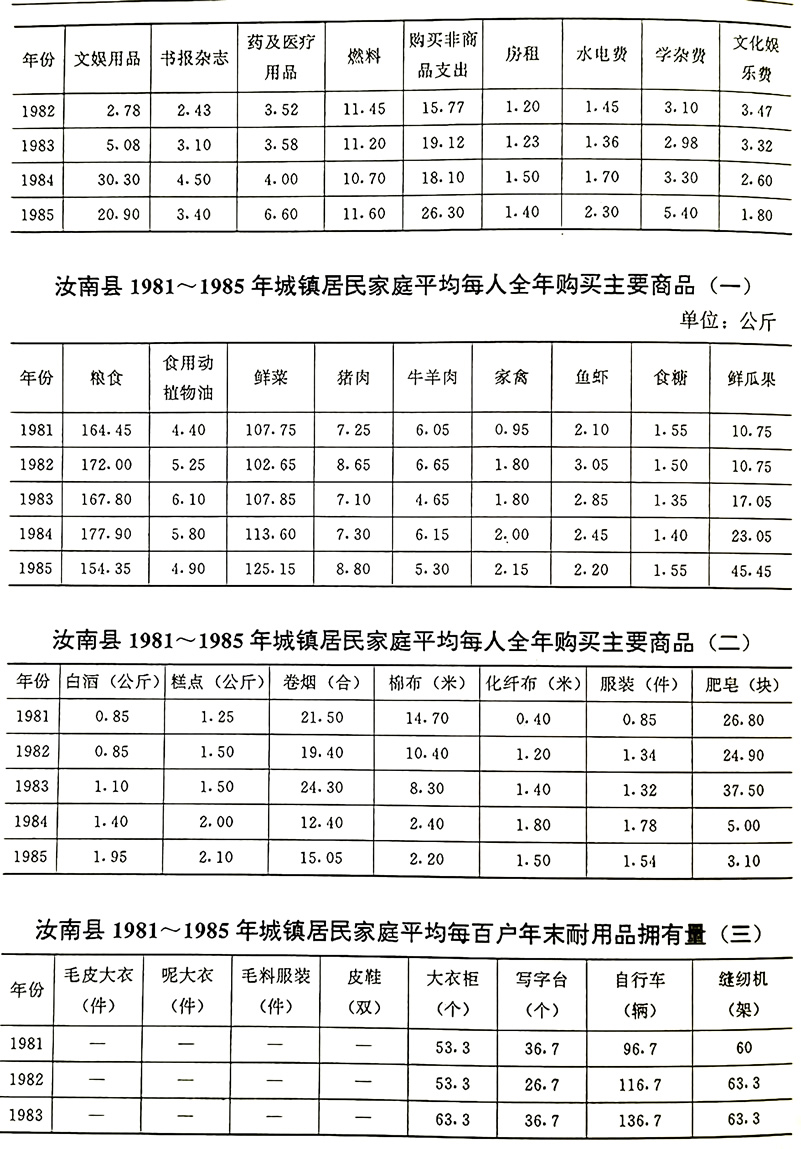

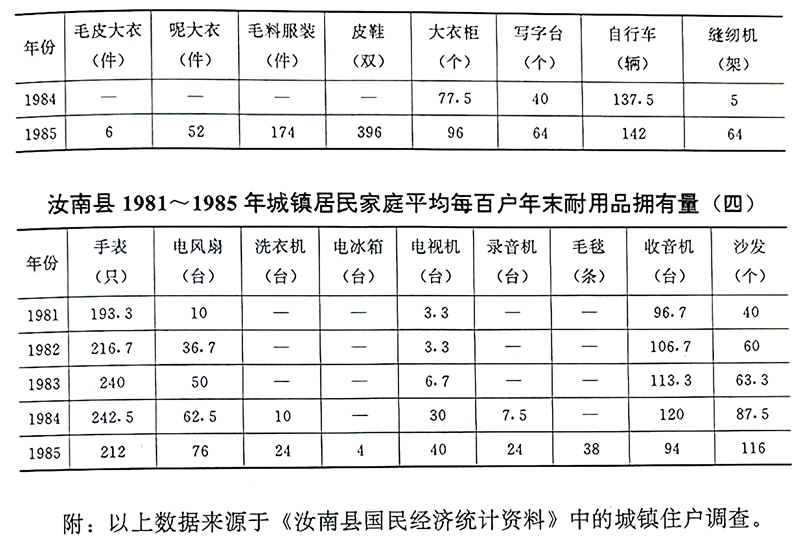

中共十一届三中全会以后,工农业生产蓬勃发展,居民收入较以前增多,生活水平相应得到提高。1985年城镇50户抽样调查统计,平均每户就业人口为2.26人,平均每人年生活费收入为463.87元,比1981年,分别增加0.13人和203.06元,增长6.1%和77.9%,生活费收入年均递增19.5%。随着收入的增加,城镇居民家庭的消费水平也有很大提高。1985年平均每人年生活费支出为408.6元,比1981年的267.58元增加141.02元,增长52.7%,年均递增13.2%。食品消费由谷物为主的“主食型”开始向营养较为丰富的“副食型”转变。副食支出占食品支出的比重逐年上升,1985年已上升到50.3%,一些低脂肪、高蛋白,含多种营养素的牛、羊肉、家禽、鲜蛋、水果等消费量大幅度提高。1985年,年人均消费猪、牛、羊肉14.1公斤,家禽2.15公斤,鲜蛋4.4公斤,鱼虾2.2公斤,分别比1981年的13.3公斤、0.95公斤、2.2公斤、2.1公斤,增长6%、126.3%、100%和4.8%。同时,居民家庭用于鲜瓜果、糕点等其它副食品的消费额也增加很快,1985年为45.45公斤和2.1公斤,比1981年的12公斤和1.25公斤,增长278.8%和68%,年均递增分别是69.7%和17%。

衣着消费由单一化,低档品向多样化中高档品方向发展。1985年末,平均每百户拥有毛料服装174件、呢大衣52件、毛皮大衣6件、皮鞋396双。

在用品上,“老四件”(自行车、缝纫机、手表、收音机)基本饱和。电视机、洗衣机、录音机、电冰箱、电风扇、照相机等耐用消费品开始进入城镇居民家庭。1985年人均用品支出38.4元,比1981年增长77.9%,年均增长19.5%。用品支出占生活费支出的比重也由1981年的8.1%,上升到1985年的9.4%。到1985年末,县城镇居民每百户拥有电视机40台(其中彩色电视机4台、黑白电视机36台)、电风扇76台,分别比1981年增加36.7台、66台,录音机、洗衣机、电冰箱百户拥有量已达24台、24台、4台。

城镇居民的居住条件也得到进一步改善。住的大多是砖瓦房,部分居民住上楼房。1985年城镇居民人均居住面积为10.42平方米,比1981年的7平方米,增加3.42平方米,增长48.9%,年均递增12.2%。有90%的城镇居民家庭用上自来水,10%的居民家庭有卫生设备(包括浴室、厕所),85%的家庭有独用厨房。还有不少的居民家庭已开始注意住房的美化,讲究居室装饰,购买地板砖、内墙涂料、瓷片等装饰材料。

第二节 文化生活

据30年代的汝南社会调查统计,“有公立公共体育场一处,民众教育馆一处,中山公园一处,阅报室、图书馆一处”。

建国后,城镇居民在物质生活改善的同时,精神文化生活趋向丰富。特别是中共十一届三中全会以来,智力开发和知识更新已成为城镇居民家庭文化生活的重要内容。学杂费和书报杂志的支出显著增加。据1985年城镇居民住户调查统计,年平均每人用于学杂费的支出是5.48元,比1981年的3.26元,增加68%,年均递增17%。书报杂志支出为3.4元,比1981年增加2.4元,增长41.7%,年均递增10.4%。居民家庭生活内容日趋丰富多采,并向社会化发展。社交、旅游、集邮等活动的开展,使居民家庭的交通费、邮电费不断增长。1985年人均用于交通费、邮电费的支出是2.72元,比1981年增加1.31元,增长92.9%。