第二章 青少年团体

第一节 中国共产主义青年团

一 组织与机构

民国17年(1928年)5月,中共河南省委派胡纪元来汝南,正式建立中国共产主义青年团汝南县委员会,发动进步青年协助党组织开展地下工作。同年10月下旬,因叛徒告密,胡被捕叛变,团县委连遭破坏,被迫停止活动。

民国38年(1949年)6月,中共汝南县委设立汝南县青年工作委员会,时有4个团支部,110名团员。1950年6月改名为中国新民主主义青年团汝南县工作委员会,下设组织部、宣传部、儿童部。1954年4月,更名为中国新民主主义青年团汝南县委员会,下设办公室、组织部、宣传部、军事体育部、学校工作部、少年儿童部。1957年6月,改名为中国共产主义青年团汝南县委员会,下设办公室、组织部、宣传部、学校工作部。1966~1973年团县委归属于县革委会政工组,1973年5月,团县委及下属组织重新恢复,并增设学校红小兵工作部。

1985年,中国共产主义青年团汝南县委员会有书记1人,常务委员9人,委员23人,下设办公室、组织部、宣传部、学校部,全县有42个团委、31个团总支、786个团支部、30947名团员。

二 历届团代会

1951年5月,中国新民主主义青年团汝南县第一届代表大会在汝南县城召开,出席代表150人,代表县3500名团员。大会通过《团与民兵共建方案》、《学校团员发展问题》决议、《团结教育带领青年在恢复国民经济中发挥突击作用》决议和《关于建立中国少年先锋队》决议。大会选举产生青年团汝南县第一届执行委员会,书记、副书记各1人。

1956年9月,中国新民主主义青年团汝南县第二届代表大会在汝南县城召开,出席代表305人,其中列席7人,代表县13800名团员。会议通过《一年多来的工作总结检查报告》决议、《为动员和组织全团积极协助党全面完成1956-1957年上半年工作规化(草案)报告》决议、《对当前工作的几点意见》决议。选举产生青年团汝南县第二届委员会,书记1人,副书记2人。

1959年2月,中国共产主义青年团汝南县第三届代表大会在汝南县城召开,出席代表700人,代表全县13703名团员。大会通过《关于1958年工作总结》、《1959年工作任务报告》决议和《关于大搞科学试验大闹技术革命》决议。选举产生共青团汝南县第三届委员会,书记1人。

1963年8月,中国共产主义青年团汝南县第四届代表大会在汝南县城召开,与会代表351人,其中列席33人,代表全县11818名团员。大会通过《共青团汝南县第四次代表大会决议》,审查批准共青团汝南县第三届委员会工作报告。选举产生共青团汝南县第四届委员会,书记1人。

1973年5月,中国共产主义青年团汝南县第五届代表大会在汝南县城召开,出席代表551人,代表全县19666名团员。大会选举产生共青团汝南县第五届委员会,书记1人,副书记2人。

1979年5月,中国共产主义青年团汝南县第六届代表大会在汝南县城召开,出席代表576人,其中列席26人,代表全县19684名团员。大会听取《共青团汝南县委上届工作报告》,通过《关于开展“争当新长征突击手(队)活动”的决议》。选举产生共青团汝南县第六届委员会,书记1人,副书记2人。

1982年5月,中国共产主义青年团汝南县第七届代表大会在汝南县城召开,与会代表532人,其中列席32人。大会听取《共青团汝南县第六届委员会的工作报告》。选举产生共青团汝南县第七届委员会,书记1人,副书记2人。

1985年5月,中国共产主义青年团汝南县第八届代表大会在汝南县城召开,与会代表367人,其中列席17人。大会贯彻落实党的《中共中央关于经济体制改革的决定》和县第六次党代会精神,通过《共青团汝南县第七届委员会的工作报告》。选举产生共青团汝南县第八届委员会,书记1人,副书记1人。

第二节青年救国团

民国26年(1937年)“七·七”芦沟桥事变后,全国人民迅速掀起抗日救亡运动高潮。9月,在外地求学的汝南籍学生回汝成立汝南青年救亡团,国民党汝南县党部“批准”时,改名为汝南青年救国团。11月,成立大会在城厢小学召开,通过汝南青年救国团章程,选举产生领导机构。民国27年(1938年)春,中共湖北省临时工委委员何伟回汝帮助恢复建立中共汝南县委,加强党对青年救国团的领导。青年救国团迅速发展,团员们出《旬刊》、写标语、排演话剧,利用多种形式,进行抗日宣传。民国27年(1938年)10月,全县陆续建立王岗、张湾寨、马乡、官庄、城关等14个分团,团员达5000多人,由武汉青年救国团批准为其分会,召开汝南青年救国团第一次代表大会,通过汝南青年救国团建团一年的工作报告和修改后的章程,选举新的领导机构。次年11月,“竹沟事变”发生后,国民党河南省第八区行政督察专员公署和汝南县党部下令取消汝南青年救国团。先后担任领导职务的同志转入地下进行革命活动。

第三节 中华民族解放先锋队

民国27年(1938年)6月下旬,谢延祥等人受河南省委的指示,在汝南创建中华民族解放先锋队。队员由学生、知识分子、农民、手工业者和各阶层爱国人士组成,在城内一些中学,配合党组织开展活动。民国28年(1939年)1月,被国民党汝南县党部解散。

第四节 三民主义青年团

三民主义青年团,简称三青团。民国28年(1939年)6月,河南省三青团团支部派人来汝,在汝南中学前院成立三青团筹备处。民国29年(1940年)夏,团址移至鼓楼街三眼井。民国32年(1943年)春,该组织改为干事会。民国36年(1947年)12月24日,汝南第一次解放时,汝南三青团解散。

三青团存在期间,曾成立青年服务社、童子军理事会、新生活促进会等附设机构,创办《淮西月刊》,出版黄色、腐朽读物。三青团领导均系军统人员,成员由地主、部分知识分子及豪绅子弟组成。

第五节 少先队

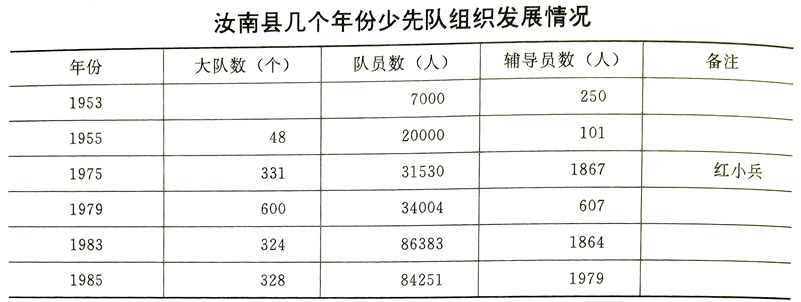

1950年,全县129所小学先后建立中国少年儿童队。1953年改称中国少年先锋队。简称少先队。“文化大革命”中,全县小学建立红小兵组织,少先队活动中断。1978年,各校恢复少先队组织。

少先队组织形式有大队、中队、小队。以校为单位设大队,班级设中队,各组设小队。大、中、小队长及大、中队委员均由民主选举产生。镇教育工作站或学校团支部任命或聘请大队辅导员。

1985年10月12至13日,在汝南县城召开中国少年先锋队汝南县首届代表会议,与会代表157人。大会讨论通过了《汝南县少先队工作报告》,选举产生中国少年先锋队汝南县工作委员会,主任1人,副主任2人,委员33人。