第一章 农民生活

第一节 物质生活

汝南县是以农业为主的地区,建国前农村人口占全部人口的98%。由于生产条件差,粮食亩产50公斤左右,农民家庭收入微薄,生活极苦。1935年8月《民国月报》统计,全县“土地每年上等地收入每亩2元,中等地每亩收入1.5元,下等地每亩收入1元”;“穿皆土布为衣,杂粮为食,住则茅茨土阶,仅避风雨,每遇灾害,则人民生命财产损失甚巨,对此亦无防御方法”。

据30年代的一份来自官方的社会调查:“每年恒于春秋两季,发生水旱及冰雹、蝗虫等灾,然以水旱灾为最烈。1937~1947年间,由于日军侵华,国民党暴政肆虐,农民生活更为悲惨。1938年汝河河堤决口,洪水漫溢,良田被淹,五谷不收。1939年、1940年粮食歉收50%。1941年春大旱,小麦每亩只收20公斤左右,夏季缺雨,秋禾不长,收成很少。9月份又下早霜,荞麦枯死,粮价暴涨,加之豪绅奸商,囤积抬价,农民卖头驴买不到一斗粮。1942年春,汝南饥荒更为严重,城内饿死灾民700人左右,全县境内饿死灾民3万余人。1936年是建国前汝南农村较好的一年,粮食、棉花都获得了较好的收成,但几经盘剥,农民所剩无几,依然过着“丰收不温饱,糠菜半年粮”的苦难生活。

建国后,汝南农民获得了土地,摆脱了剥削,在党的领导下,逐步由个体经济向集体经济过渡,大大地促进了农业生产的发展。1952年全县农民人均农副业总产值为76.3元,1957年上升为85.2元。1957年全县农民人均纯收入为43.3元,较1949年增长了1倍。

在农业生产发展的同时,农民生活也得到明显改善。吃、穿、住、用等各项生活消费水平都有不同程度的提高。1951年7月,全县基本完成土地改革,以后逐步完成“三大改造”,实现由家庭经济向集体经济的过渡。农民的收入结构也因之发生变化,由家庭收入为主变为集体收入为主。虽如此,自给自足的自然经济仍占重要地位,收入和支出中的商品部分都比较少,“男耕女织”,“以织助耕”,既对家庭劳动力充分利用,又满足了自己的生活需要,初步解决了最基本的消费需要。但主食中,粗粮占很大比重;穿的以棉纺织品为主,自织土布仍占很大比重;用的以日用品为主,耐用消费品很少有人问津。1957年,全县人均消费粮食为156公斤,其中细粮只占40%。

1958年以后相当长一段时期内,由于工作指导上的失误,加上三年自然灾害,给农业生产带来巨大损失,农民生活比建国初期还稍有降低。“文化大革命”的十年中,经过广大农民的努力,农民生活较前一时期仍有不同程度的提高。但由于取消了农民正当的家庭副业,关闭集贸市场,经营管理上不计成本,不搞核算,加之“人六劳四”的“大锅饭”分配制度(按人口分配60%的生产成果,按劳动工值分配40%的生产成果),挫伤了农民的生产积极性。同时,人口增长过快,生产、生活资料的生产不能与之相适应,劳动生产率极为低下,这一时期,在“穷过渡”和“重生产、轻生活”的错误思想指导下,农民生活一直处于被忽视状态,农民消费水平徘徊不前,而且远低于积累的增长速度。

农民收入以实物为主,大体占60~70%,集体的收入占83%,家庭经营收入所占的比重很少,多数年份都在20%以下,现金收入比重较小。

收入结构以农业为主,忽视农民家庭副业,1978年,在全县农民收入中,农业收入占80%以上。

农民生活消费支出中,商品性支出只占30~40%,自给性支出占60~70%,食品的自给性更高,每年都在70%以上。

在生活消费中,吃的所占比重多数年份都在70%以上。农民在生活消费上形成了稳定的吃、穿、住、用、烧的消费序列。人均实物消费水平增长极慢。1958年,全县人均消费粮食137公斤。1978年,人均消费粮食177.5公斤。

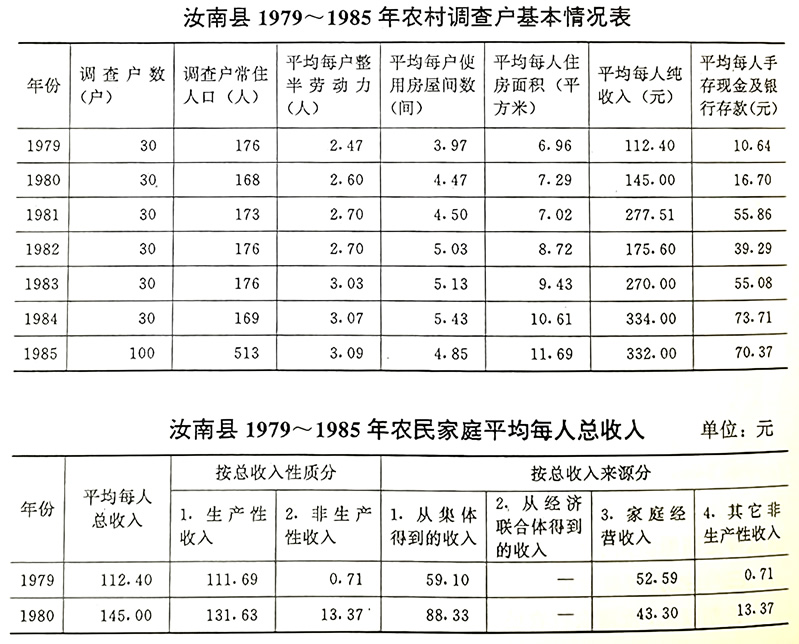

中共十一届三中全会以后,汝南经济进入一个全新的发展时期。1979年,人均纯收入112.40元,到1981年就达到277.51元,1985年达到332元,比1978年的50.2元增长6.6倍,平均每年递增80.2%。1985年粮食和油料的产量分别达到309894吨和37052.3吨,比1978年分别增长41%和5.7倍(1978年粮食总产和油料总产分别是219875吨和6490吨),全县农业总产值(按1980年不变价计算)达24923万元,较1980年增长68.5%,年均增长13.7%。农民收入成倍增长,生活水平大大提高,消费内容和消费结构都发生了很大的变化。

家庭经营收入成为农民收入的主体。1979年,农民家庭经营收入占全部收入的比重为41%,而来自集体的收入为46.1%。1985年,农民家庭经营纯收入已占全部收入的95.9%,来自集体的收入下降到1%。商品经济快速发展,现金收入比重增大。

非农业收入增长快于农业收入的增长。1985年全县农民来自农业生产的收入,年人均为383.51元,比1979年的10.56元增长36.3倍;来自非农业生产(即二、三产业)的纯收入年人均93.71元,比1979年的41.94元增长124.5%,年均递增20.8%。

生产性收入快于非生产性收入的增长,1985年全县农民人均生产性纯收入477.22元,比1979年的52.49元增长9.1倍,而非生产性纯收入(外部寄带、职工工资、财政补贴、亲友馈赠、银行利息、公益及奖励等)1984年为32.27元,比1979年的16.73元,增长92.9%,占这一时期纯收入增加总额的4.5%。

1985年末,农民家中人均年手存现金55.1元,银行存款15.27元,较1981年的人均44.79元和11.07元,分别增长23%和37.9%。随着农民收入的不断增加,农民生活消费水平也发生了较大变化。1985年全县年人均生活消费支出达到253.79元,比1979年的109元,增长2.3倍,扣除零售物价上涨因素后,农民生活水平也有较大的提高。

一 食品

随着收入的增加,汝南农民在基本解决“吃饱”问题之后,开始注意对营养状况的改善,增加副食品,特别是肉、油、蛋等的消费量。1985年农民人均年食品支出165.90元,比1979年的67.63元,增长145.3%。平均年人消费粮食(原粮)265.18公斤、蔬菜67.13公斤、食用油2.56公斤、肉类5.74公斤、蛋类1.58公斤、鱼虾0.38公斤、食糖1.06公斤。同1979年相比,粮食消费量增长23.6%、蔬菜增长249.1%、食用油增长66.2%、肉类增长53.5%、蛋类增长182.1%、鱼虾增长245.5%、食糖增长82.8%,主食消费所占比重降低,副食消费所占比重上升。1985年,农民主食消费占食品支出的比重为66.4%,比1979年69.6%,减少3.2个百分点,副食消费支出占食品消费支出的比重为24.8%,比1979年的23.2%,增加1.6个百分点。在主食消费中,细粮的比重逐步上升,粗粮的比重逐步下降,细粮所占比重由1979年的58.2%,上升至94.8%。

二 衣着

据1985年农村抽样调查统计,全县人均衣着消费额为24.4元,较1979年的11.75元,增长107.7%,年均递增18%。在消费内容上由以棉纺织品为主,逐步向化纤混纺品为主发展。棉布及其服装消费量下降,化纤布及其服装消费量上升。在衣着消费的方式上,开始注重对各种成衣的选购,在注重服装内在质量和使用价值的同时,开始讲究外在质量和观赏价值。“一衣多季”已经发展到“一季多衣”,农村青年衣着款式渐趋多色彩、多样化,服装面料也从低档棉纺织品开始向化纤式混纺织品,甚至高档呢绒织品发展。据农村抽样调查统计,1979年~1985年汝南农村男式服装多是中山装、西服和军便服,而农村妇女对服装式样的选择是西服、裙衣和运动装。

三 住房

长期以来,汝南农村农民住房多是破旧草房。中共十一届三中全会以后,农民在基本解决吃穿问题后,很快把购买力重点转向住房,在农村兴起“建房热”。1985年,农民年人均用于住房的支出达24.25元,较1979年的10.72元增长126.2%,平均每年递增21%。且全县农民住房消费支出首次超过衣着和用品支出,跃居消费序列第二位。到这年底,人均拥有住房面积为11.69平方米,较1979年的6.96平方米,增长68%,房屋结构中,砖木结构,钢筋混凝土结构占有一定的比例,房屋规格出现庭院化,有的建起楼房。

四 用品

随着农民收入的增加,农民购买用品的支出也日益增大,在满足基本消费品需求的同时,开始把购买力投向减轻家务劳动,丰富文化生活的耐用消费品上来,农民家“老四大件”拥有量日渐饱和,“新四大件”拥有量逐步上升。1985年末,农民平均每百户拥有自行车95辆、缝纫机46架、收音机75台、手表41只,较1979年自行车增加81.7辆、缝纫机增加39.3架、收音机增加51.7台、手表增加37.7只。高档家具如:写字台、大衣柜、组合柜也有一定的拥有量。电视机、收录机、沙发,也进入农家。

第二节 文化生活

建国前,全县农民整日为生计奔波,尚不得温饱,长期过着“日出而作,日落而息”的生活,农民文化生活以“土戏”和“说书”、“曲艺”为主。

建国后,汝南人民着手兴办学校,建立了以文化站、俱乐部等基层文化组织为核心的文化网。至1953年县建文化站8个、剧团100个,还有一些流动书箱巡回阅览站。此后,农民文化生活迅速发展起来。“文化大革命”中,大批图书被销毁封存,不少文化、娱乐场所被关闭,群众文化生活受到一定的影响。中共十一届三中全会以后,随着经济的快速发展,人民生活的提高,群众文化生活在结构、功能、方式等方面获得突破性发展。基层文化组织也逐步由单纯服务型的“小文化”,向多元化、多功能、经营服务型的“大文化”转化。熔科、技、文、教、体于一炉,兼顾知识性、教育性、娱乐性,同时,政府还通过广播、电影、电视等形式丰富农民的文化生活。到1985年末,全县农村共有电影队103个、影剧院17个、文化站21个、有线广播通遍各家各户,广播内容有专题、教育、评论、服务、广播剧、音乐、文学、戏曲、曲艺、歌舞、广告等。据农村抽样调查统计,1985年人均用于文化服务的支出为6.65元,比1979年的1.69元,增长293.49%,年均递增48.9%。