第二章 货币、债券

第一节 货币

汝南古称“天中”,居中原交通要塞,水陆交通方便,商贾云集,经贸繁盛,货币流通,历史悠久。商周时期的贝币、郢爰、鬼脸、蚁鼻钱,春秋战国时的刀币、布币,西汉时的五铢钱,唐、宋、金代的各种货币,县内均有出土。元朝至今,银两、宝钞、制钱、铜元、银元、纸币相继流通县内市场。

一 银两

有银锭、银饼、元宝(马蹄形)等多种,元、明、清三代,在县内市场均有流通。

二 宝钞

明太祖洪武九年(1376年),“大明通行宝钞”在县境开始流行。清朝咸丰年间(1853年),大清宝钞在汝南县境内流通。

三 制钱

明代“永乐通宝”,清朝“康熙通宝”均属制钱,在县内流通最广、最久。民国18年(1929年),县内停止流通。

四 铜元

清末,传统的方孔制钱被新式铜币-铜元(又称铜板)代替。光绪二十八年(1902年),县境流通的铜板正面有“光绪元宝”四字,背面有盘龙纹图样。 重为库秤二钱,当“制钱”10文,县内流通最广的为1文、2文、5文和10文等面额。

五 银元

亦称“洋钱”或“大洋”。清光绪二十五年(1889年),“龙洋”在县内开始流通,为广东所制,每枚重7钱2分,含银六钱四分八厘,合纯银九成。民国初,县内主要流通孙中山半身侧面像的开国纪念币、袁大头、大清等银元,其中,孙中山像币、袁大头银元最受欢迎,每元可兑换铜元24千文。同时,湖北、安徽铸造的银币在县内市面流通量也较大。

1949年,人民银行收兑银元,禁止流通,银元退出流通市场。

六 法币

民国24年(1935年),国民党政府统一币制,规定中央、中国、交通银行发行的钞票为“法币”或“国币”,其他钞票、白银禁止流通,县内开始流通法币。民国37年(1948年),法币急骤贬值,通货膨胀4.3万倍,某些物价上升350余万倍,法币变为废纸。国民党政府发行金元券收兑法币,法币停止使用。

七 中储票和联合票

日军侵占汝南期间,市场曾流通汪伪“中央储备银行”发行的钞票(简称中储票);华北伪临时政府“中国联合准备银行”发行的钞票(简称联合票),1元联合票兑换10元储备票。抗战胜利后,停止在县内市场使用。

八 关金券

民国32年(1943年),汝南流通关金券,1元折合法币20元。

九 金圆券

民国37年(1948年),中央银行发行金圆券,在汝南流通的金圆券1元兑换法币300万元。200元兑黄金1市两,3元兑白银1市两,2元兑银元1元,4元兑1美元。建国前夕,1枚的银元兑金圆券16亿元。

十 中州币

民国37年(1948年)9月,汝南县流通中州币,蒋币废止。中州币200元折合现洋1元。其面额为分、角、元、拾元、壹佰元、贰百元等。同时,北海币、冀南币、华中币有少量流通县内。

十一 人民币

1949年12月,中国人民银行发行人民币,禁止外币、金、银在市场流通,收兑地方币。1元人民币兑换3元中州币,人民币流通县境市场。1955年2月25日,中国人民银行发行新人民币,代替旧人民币,新币1元折合旧币1万元 (旧币面额较大),3月7日,汝南县人民银行发行新币,新币在市场流通。1957年12月,补充发行金属辅币。新纸币面额为壹元、贰元、叁元(1964年停发)、伍元、拾元,辅币为壹分、贰分、伍分,壹角、贰角、伍角,壹元(后4种,1980年4月15日发行)。

十二 纪念币

为纪念重要人物、节日或事件,人民银行还发行有少量的金属纪念币,面额多为壹元,图案与纪念内容相似。

第二节 债 券

一 公债

(一)人民胜利折实公债 1950年,全县推销人民胜利折实公债48755分。分的内容包括4种实物:大米3公斤,面粉0.75公斤,细布4市尺,煤炭8公斤,故称“折实”公债。面额为4种:壹分、拾分、壹佰分、伍佰分,年息五厘,至1956年11月本息全部偿清。

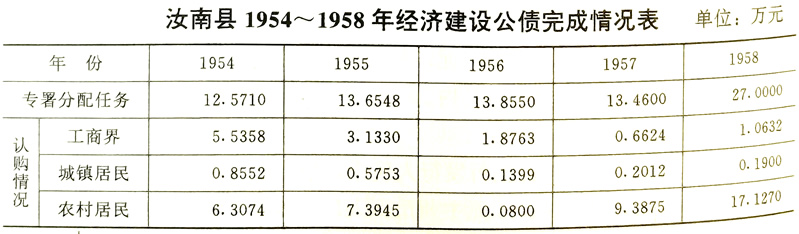

(二)经济建设公债 1954~1958年,国家连续5年发行经济建设公债。全县发行任务共805408元,实完成813101元,超额1%完成任务,1958年,农村完成公债171270元,占当年任务的63%。公债年息4厘,除1954年发行的分8年偿还外,其余的均分10年偿还。

二 国库券

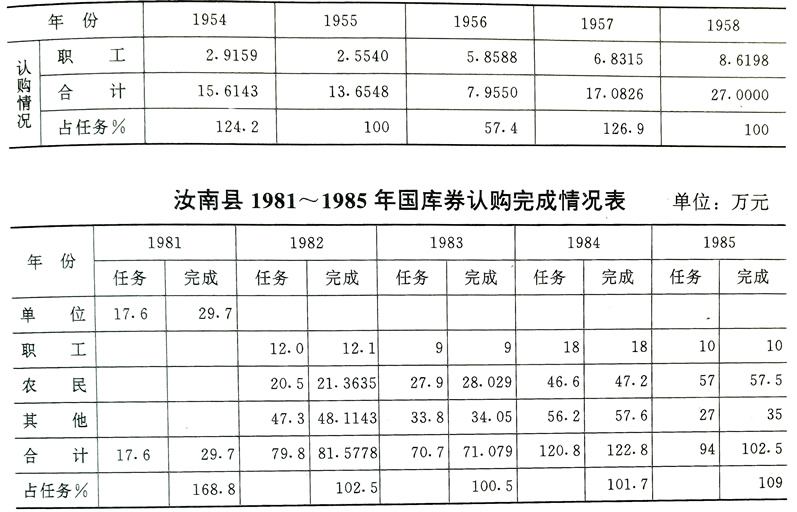

国库券分拾元、伍拾元、壹百元、壹千元、壹万元等8种面额,年息4厘,1981年,全县完成297000元,占任务的168.8%,全部为单位认购,分5年5次偿还。

1982年,全县完成815782元,占任务的102.5%,面额为壹元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元、壹千元6种。次年,全县完成710690元,占任务的100.5%。