第二章 防 疫

第一节 传染病防治

1917年(民国6年),全县霍乱流行,病死者甚多,严重者家死数口。1919年(民国8年),霍乱流行,全县患病者1080人,死亡127人,疫情持续54天。1931年(民国20年)全县疟疾流行,1943年(民国32年)脑膜炎流行,死亡人数都很多。

建国后,1953~1985年,有19种传染病不同程度在全县流行。在人民政府的领导下,经三十多年的防治,烈性传染病已绝迹。回归热、白喉,斑疹伤寒、黑热病亦很少发生,流脑、乙脑、百日咳、伤寒,疟疾发病率大幅度下降。除流行性出血热、狂犬病近年来有上升趋势外,其它传染病发病率逐年降低.

疟疾

发病率最高的为1964、1970、1973年。最高发病率达10815.56/10万。全县相继开展了全民性疟疾防治运动,各公社建立疟疾防治委员会,各生产队都抽出一名专职卫生员,村村刷写“疟疾蚊子传,吃药不要钱,得了疟疾病,快找卫生员,连服八天药,防止以后患”的标语。达到家喻户晓、老幼皆知。还发动群众铲除杂草,防蚊灭蚊,到1985年发病率降为31/10万。

伤寒及副伤寒

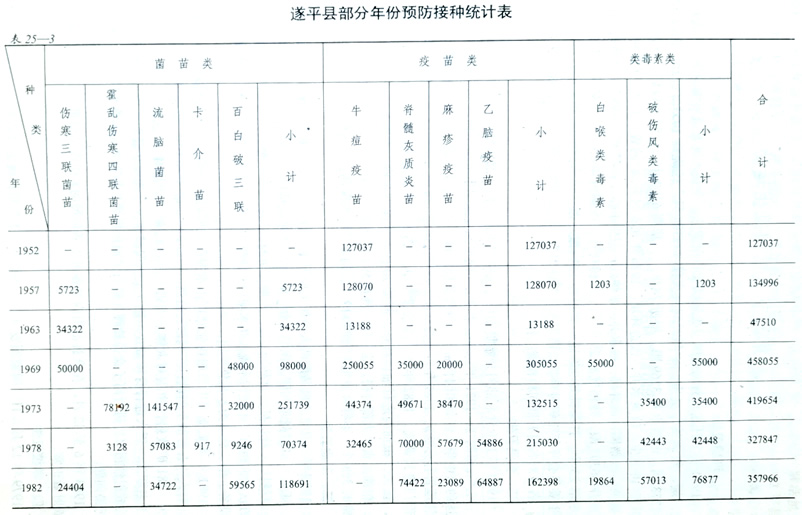

1961年发病率111.83/10万,死亡40例。自此,开始接种伤寒、副伤寒甲、乙三联菌苗和霍乱伤寒、副伤寒甲、乙四联菌苗,并开展“丙管五改”(管水、粪,改小井、厕所、炉灶、畜圈、室内外环境)为中心的爱国卫生运动,到1985年全县无一患者。

麻疹

1966年为最高发病年,发病率为3308.86/10万,死亡56例。1967年始接种麻疹减毒疫苗,1974年发病始降。1982年发病率最低,全县12例无一死亡。

病毒性肝炎

1960年始有发生,发病率最高的1971年,发病767人,死亡1人。后虽采取综合性预防措施,但效果不明显。

流行感冒

发病最高年1976年,发病69263例,发病率为14642.75/10万,1、2、3月份发病最多,全年各月都有发病,无死亡。

流行性乙型脑炎

1954~1982年共发病1747例,死亡183例,病死率为8.8%。1971年全县采用乙脑疫苗顶防,并开展消灭蚊子活动,发病率控制在1~5/10万。

脊髓灰质炎

1973年为高峰年,发病34例。后连续大面积服用脊髓灰质炎减毒活疫苗,1977年以来未发生此病。

白喉

1955年以来有四个高峰年,1955年最为突出,发病53例,发病率13.66/10万,死亡4人。接种白喉类毒素、百白破三联疫苗及百白二联疫苗,1971年后,无病例出现。

流行性出血热

1970年首次发生,1980年为高峰年,发病65例,发病率12.79/10万,死亡7例,重点发生在文城、诸市。县采取灭鼠、灭螨及个人防护措施,控制了发展。

流行性脑脊髓炎(流脑)

自1953年到1982年,每年均有发生,1957、1967、1977年为高峰年,每10年出现一次流行。1967年发病4375例,死亡211例,发病率1135.13/10万,病死率4.8%。1985年由于及时接种流脑多糖体菌苗10万人,全县仅发病25例。

细菌性痢疾

全县每年均有病例出现。1975年大流行,发病55358例,发病率为11891.98/10万,死亡9人,与当年发生特大洪水灾害、水源污染、苍蝇密度剧增有关。县采取“三管一灭”措施(管饮食、水、粪,灭蚊),1985年发病人数减少到4645例

百日咳

1953年后3~5年有一次流行高峰,发病最高是1969年,发病10440例,发病率为2545.5/10万,死亡1例。1980年后,经过防疫,此病显著减少。

猩红热

1953年以来有发生,1956年为高峰年,发病90例,死亡2例。

斑疹伤寒

1954年发病9例,1964年后,没发生此病。

黑热病

50年代发病率高,1954年发病1783例,发病率479.83/10万,死亡1例,经采取以治疗为主的综合性防治,1974年后无此病发生。

钩端螺旋体病

1953年到1982年有5年发病,1971年发病率最高,发病98例,发病率22.26/10万,1972年接种钩端螺旋体菌苗,1976年后无此病发生。

狂犬病

1954年发病11例,死亡2例,发病率2.96/10万,病死率18%。1981年发病9例,死亡9例,发病率1.74/10万,死亡率100%。1982年发病10例,死亡10例,发病率1.91/10万,死亡率100%。1983年后,经过有效防治,虽有狂犬病例发生,但未出现死亡。

回归热

只在1954年发病22例,发病率为5.92/10万,死亡2例,其它年份无此病例出现。

天花

1954年发病1例,县通过广泛开展牛痘苗预防,1955年天花在全县绝迹。

第二节 地方病防治

地方性甲状腺肿大(简称地甲病)

自1972年3月,县卫生防疫部门在全县范围内对地甲病进行普查普治。重病区有嵖岈山、张台公社,患病人数16132人,患病率为8743.55/10万。较重病区有文城、阳丰、沈寨、褚堂、石寨铺、玉山6个公社,患病人数29421人,患病率为2499.23/10万。轻病区有车站、城关、常庄、张店、关王庙、诸市、和兴7个公社,患病人数16563人,患病率为1499.85/10万。对查出日度以上地甲病患者,采用口服碘糖片、碘油注射等方法治疗,并建立了县碘盐中心监测站和三个乡监测站,对食盐进行监测,经过多年防治共治愈50065人。1982年11月5日经省、地防疫站组织考核,达到基本控制标准。

地方性氟病

1982年6月至10月,全县普查氟病33个大队,5169人,其中有134人患氟斑牙。发病最高的张台公社小营大队田安,实查210人,患氟斑牙 89人,1度氟肾症患者2人,经测定田安庄水中氟含量1.1~2.0mg/升。县防疫站对水氟含量过高的村庄都采取了防治措施。

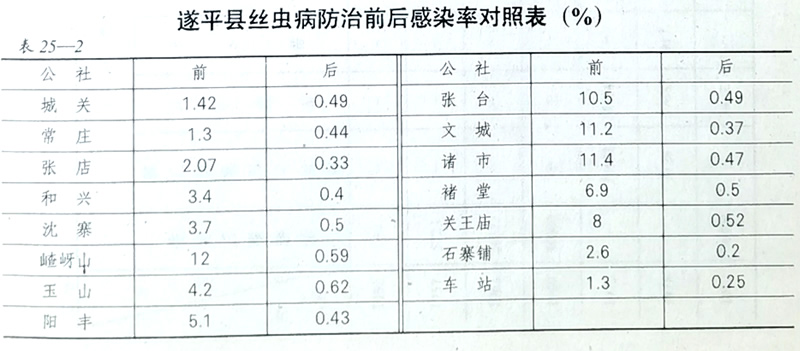

丝虫病

丝虫病在全县流行户危害大,1972~1974年,在省、地卫生局、防疫站的指导下,对全县444320人进行了丝虫病普查治疗,查出阳性病人24070人,患病率为5.4%。感染率最高的是嵖岈山公社,为12%,其中感染率最高的大队是窗户台,为24.5%,感染最低的是京深公路两侧,车站公社为1.3%,常庄圈子王大队为0.3%。

在遂平丝虫病均为斑氏丝虫感染。流行季节为7~10月份,年龄26~30岁为发病高峰。通过消灭传染源和药物治疗,全县24070人患者共治愈23727人,治愈率为98.5%。1974年8月经省防治丝虫病考核组验收,遂平县达到中央基本消灭丝虫病标准,并荣获河南省重大科学技术成果奖。

头癣(俗称秃疮)

1979年3月,省、地防疫站在确山县举办防治头癬学习班,遂平6名医务人员参加学习。同年4月遂平、西平两县又联合举办防治头癣学习班,遂平受训专业人员69人.是年全县进行头癣普査、防治,共检查49万人,其中患黑癣906人,白癣141人,黄癣558人,计发病者1605人,发病率为0.32%.到1985年9月,通过防治,经省头癣考核小组验收鉴定,遂平县基本达到了消灭头癣标准。

结核病

遂平县肺结核多见,1979年7月至10月,地区对遂平县张店乡进行首次调查,发病率为0.94%。县防疫站组织防治队伍,用卡介苗进行预防接种,1980年接种了131490人,是接种人数最多的一年,使结核发病率逐年降低。

第三节 爱国卫生运动

一、环境卫生

1952年1月遂平首届爱国卫生运动委员会成立,全县人民大搞环境卫生,突击消灭鼠、蝇、蚊、蚤、臭虫,一年时间共灭鼠299399只,挖蝇蛹1053.5公斤,泥刷墙壁242373问,改造水井3169眼、厕所7838个、猪圈6100个。1953年以后,全县继续除“四害”讲卫生,改良水井,改造环境。1976年在农村开展“两管、五改”(管水、管粪,改厕所、改猪圈、改环境、改水井、改炉灶)卫生工作。1977年到1985年全县共打手压式水井36307眼,建沼气池25个,改灶1071个,改厕所 4083个,改猪圈33425个,新建水塔23个,打深机井968眼,大口井1530眼,改造旧房建新房58.8万平方米。爱国卫生委员会年年组织对全县城镇卫生、工业卫生、机关卫生、学校卫生和食品卫生进行检查,各乡对各村开展同样检查工作。

二、食品卫生

1960年卫生食品部门开始贯彻执行国家卫生部、商业部颁发的《食品卫生销售、饮食卫生“五四制”》。1971年县防疫站设卫生组专抓食品卫生工作,1978年宣传贯彻卫生部下达的《中华人民共和国食品卫生管理条例》和省卫生厅下达的《河南省城镇食品行业卫

生管理暂行办法》。1981年对饮食从业人员进行体检,发现一例慢性肝炎患者,即建议商业部门将其调离。1982年全县冷饮投产单位13家,经检验批准生产10家。同年对酒类、蛋类、粮油类进行抽样检查,酒类20样有3样不合格,蛋制品、豆制品、糖果糕点、粮油类食品大部合格。这一年共调查594个单位,其中符合卫生标准的107个,基本合格的368个,不符合卫生标准的119个。对不合格的限期让其达标。

三、工业卫生

1978年县卫生防疫站配两人专抓工业卫生。1979年成立工业卫生组织,开展卫生监测、工业“三废”处理和职工保健工作。1979年县对造纸厂、水泥厂、粮油加工厂、石灰厂、石料厂、冷冻厂、食品加工厂、化肥厂进行“三废”调查,要求排放的废水采取挖深沟的方法引向远方,不让污水流人净水河内,废气由空中排放改为地下排气,并增设废气回收设备。但实施不力,污染依旧。

1981年县工业卫生组织在化肥厂、水泥厂、面粉厂、棉织厂、781矿等10个厂矿中,对人体有害的车间进行空气毒物监测,发现各厂矿基本都不符合国家规定的工业卫生标准。781矿放射性物质对人体危害很大。1982年,全县对11家厂矿(不含781矿)1015名职工,逐人进行身体检查,建立卫生保健卡,发现疾病及时治疗。并对 781矿排出的放射性污水,进行离子交换处理。矿石运输采用洒水粘敷和加盖帆布棚办法,解决空气污染问题。

1983年6至12月,在全县范围内对各种生活环境的x射线辐射进行了全面测量,射线辐射量正常。

四、学校卫生

1979年12月6日,国家颁发《中、小学卫生工作暂行规定(草案)》,全县中学配了校医。1980年遂平县第一高级中学购置医疗保健器材,如身高计、人体磅、肺活量计、血压计、耳鼻喉器材等。基本能对学生进行健康检查和常见病诊断。1981~1982年县防疫站对城关、和兴小学学生进行了体检,对学生肠道寄生虫病进行调查,抽样粪检885人,蛔虫感染率为29.3%,钩虫占6.6%。同年3~5月对城关、张店、和兴3个乡学校3264人作了视力调查,视力减退者607人,视减率占 18.59%,其中重度减退者占13.28%,中度减退者占19.09%,轻度减退者占67.63%。同年10月10日对遂平第一高中289名学生进行体检,学校对查出的各种疾病及时采取了相应的防治措施。