第一章 人口发展

第一节 人口增长

遂平在明朝万历十四年(1586),有33567丁。其实际人口一般是丁的三至五倍。若以三倍计,当为100701人;若以五倍计,则为187835人。估计当时人口15万左右。

经明末战乱,至清顺治十四年(1657),遂平仅有6655丁,估计当时人口在2万至3.3万之间。经过清朝前期百年比较安定的社会生活,至乾隆二十二年(1757),遂平人口增至68468人,共有15796户,平均每户4.33人。38年之后,即乾隆六十年(1795),人口增至23920户,153439人。

至1933年(民国22年),遂平有266506人,其中男142506人,女124000人。后经1937~1945八年抗日战争,至1946年(民国35年),全县人口为263272人,其中男124150人,女139122人。总人数比1933年减少3234人。战争年代,兵荒马乱,抓丁拉夫,性比例发生了明显的变化,男性减少18356人,女性反而增长15122人,改变了男多于女的常规。

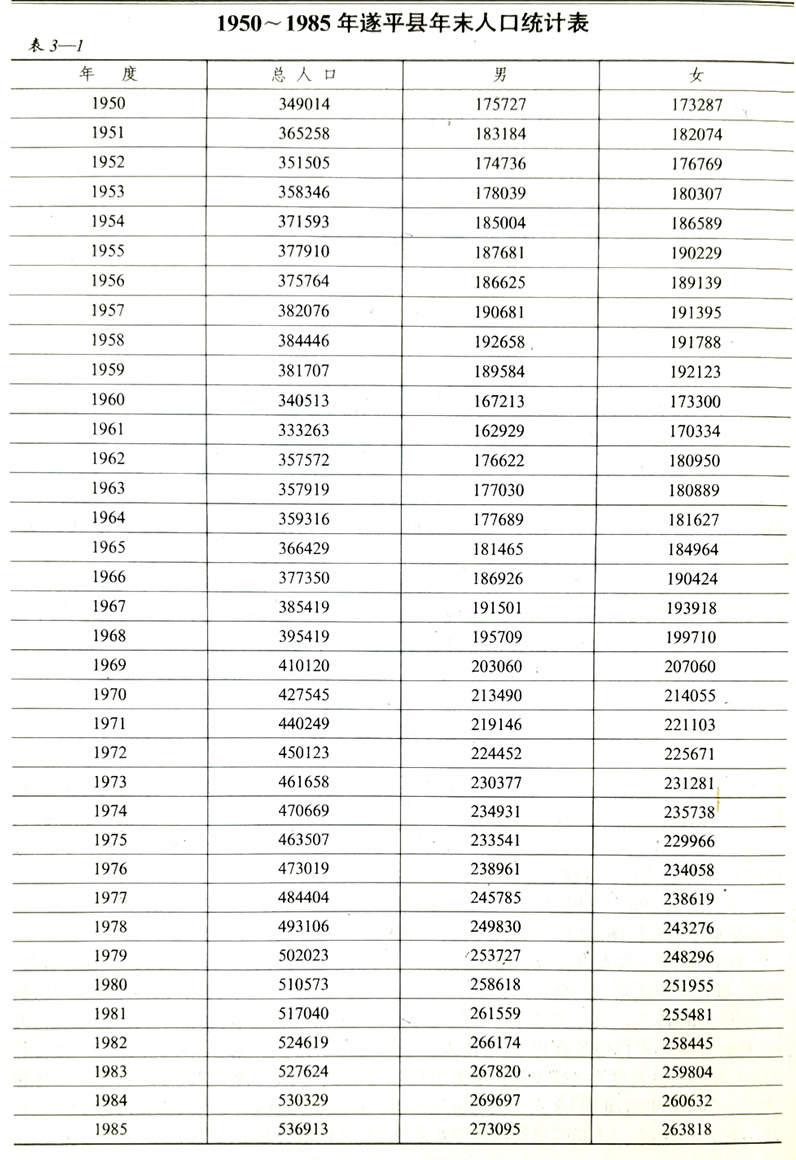

建国后,遂平社会安定,人民生活逐渐好转,医疗条件日益改善,至1953年第一次.人口普查,全县总人口为352886人,比1946年增长89614人。此后,人口逐年增长,1957年出生率高达38.7‰。而至1958年后的三年自然灾害,以及共产风、浮夸风、高指标、高征购的影响,造成低出生高死亡的严重后果。虽然1962年后出生率骤然提高(1962年出生率高达54.84‰),但是在1964年人口普查,全县总人数为355244人,比1953年第一次人口普查仅增2358人。

高出生从1962年持续至1972年,十一年人口平均出生率为37.24‰。从1973年后,开始采取了节育措施,出生率逐年下降,至1982年出生率降至16.57‰。

1982年第三次人口普查,全县所辖17个人民公社(镇)、230个大队(包括居委会),进行了全面登记,全县共有101178户。其中家庭户100776户、集体户402户;总人口为516405人,其中男261709人,占总人口的50.68%,女254696人,占总人口的49.32%。在总人口中家庭户506804人,平均每户5.03人,集体户9601人,平均每户21.12人。人口密度为422.3人/平方公里,与1964年人口密度290.5人/平方公里相比,每平方公里增加133.8人。人均耕地面积1.95亩,与1964年人均耕地面积2.98亩相比,减少1.03亩。(人口普查均以当年6月30日24时统计数字为准。)

城乡人口增长的速度,城镇大于农村。1964年农村人口343299人,占总人口的96.64%,城镇人口11945人,占总人口的3.36%;1982年农村人口495026人,占总人口的95.86%,城镇人口21379人,占总人口的4.14%。1982年与1964年相比农村人口增长44.2%,城镇人口增长78.98%;农村人口占总人口的比重降低0.78%,相应地城镇人口上升0.78%。

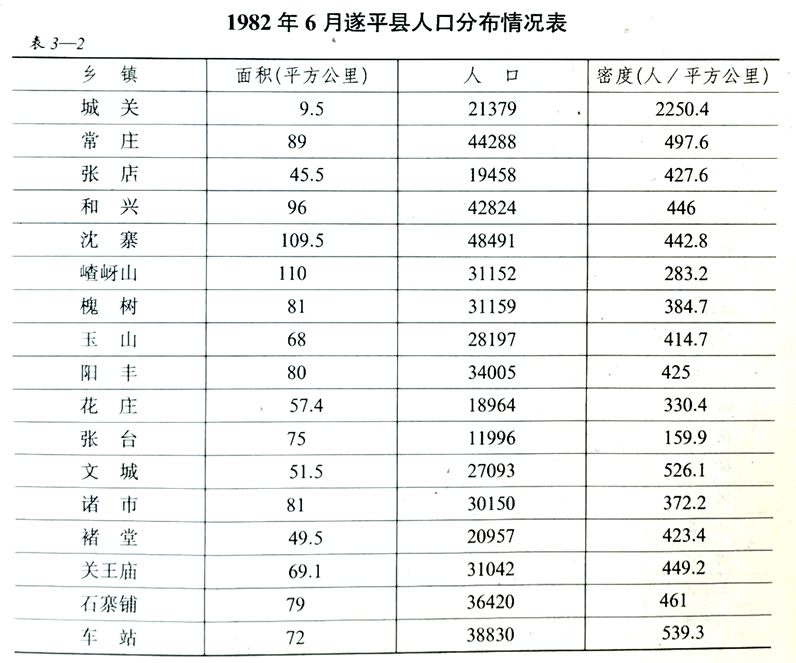

第二节 人口分布

1982年第三次人口普查,遂平县总人口为516405人。按全县面积1222.89平方公里计,人口密度每平方公里为422.3人。其分布情况大致是西部山区较稀,如张台乡每平方公里仅160人,嵖岈山乡也只283.2人。中部、东部地区除诸市乡外,人口密度都超过全县平均数,县城周围的车站乡,密度达每平方公里539.3人。城关镇居民集中,计21379人,每平方公里平均2250.4人。