第二章 初等教育

第一节 学前教育

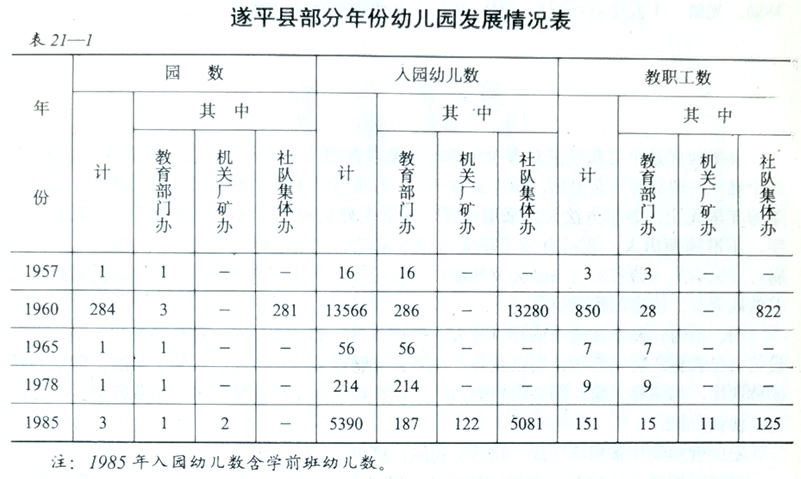

学前教育系指对3至6周岁学龄前幼儿的教育。遂平县的幼儿教育始于1931年(民国20年),是年在县城女子小学附设幼稚班1班,人班幼儿20人左右,多系富家子女,王松亭任教师,不久停办。

建国后,手1957年4月在县城内魏氏祠再次办幼儿园。开始接收3至6周岁幼儿16人,调配教养员3人。不久搬迁北大街路东。由于人园儿童增多,曾在县委院设2班,称南院。

1958年幼教事业发展失控,1961年进行整顿。1982年县商业局、化肥厂相继办起幼儿园,接收本系统、本单位学龄前儿童人园。止于1985年10月全县共有幼儿园3所,在园幼儿309人。

1970年在部分小学附设学前班(时称育红班),招收该校区6岁儿童接受学前教育,学前班一经试办很受社会欢迎,1982年除偏僻农村和边远山区外大部分学校都附设学前班。

第二节 小学教育

一、清末小学堂

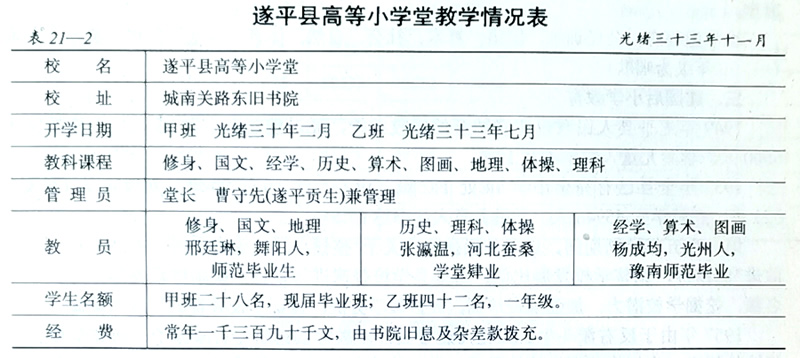

光绪二十九年(1903)二月,在县城南关路东吴房书院处开办高等小学堂1班。宣统元年(1909)正月,移至马神庙街路北贡院,称官立第一高等小学堂。宣统二年下学期,学校有职员3人,教员3人;学生分乙、丙两班,乙班30人,丙班50人。校长王树声,开设国文、算术、修身、经学(五经)、历史(东西洋史)、图画(毛笔画)、地理、体操等。每年经费银1667两。

光绪三十一年(1905)在贡院开办蒙学堂1班,三十四年移至魏氏祠配房内。校长魏承恩、教员魏绍相、魏绍铭共3人,学生31人,每年由祠内余资拨银100两为办学经费。是年在文昌宫、城隍庙、贾堂等处均设立蒙学堂。

宣统元年正月,在县城南关路东吴房书院处又设立官立第二高等小学堂。有职员2人,教员2人,学生44人,校长魏绍离。每年经费银666两。

关王庙初等小学堂,宣统元年二月由李芳亭就庙宇改设,校长郭世荣,教员潘卿云,学生16人,经费银60两。

宣统二年下学期,全县已设初等小学堂50余处,惟魏氏祠、关王庙为最优。城隍庙、文昌宫、界牌、八里铺诸处课本多不全,石佛堂一处课本全无。简易识字学塾已设20余处,多数课本不全。是年全县初、高等小学堂学生1500名左右,多为富家子女。学校经费多为乡民所捐。

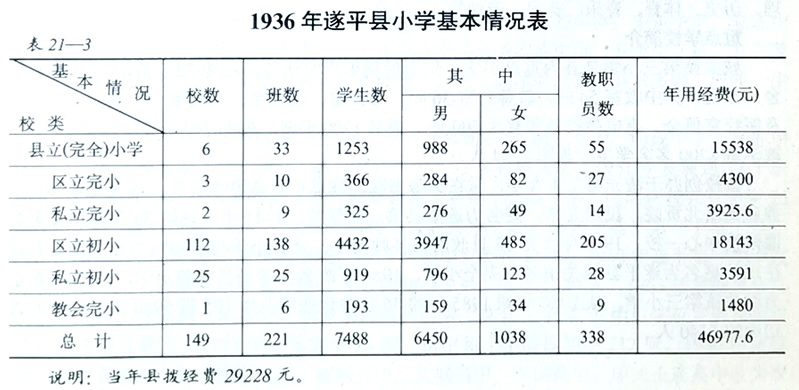

二、民国小学校

1912年(民国元年),遂平县奉令将官立第二高等小学堂并人官立第一高等小学堂,增设初级班更名为遂平县第一小学校。随之全县学堂均改为学校,并以秋季为学年之始。1917年(民国6年),改初级小学为国民学校。1927年(民国16年)伐神兴学,各区庙产收归学校,学校经费扩充,教育得到发展。1929年(民国18年)在玉山镇开办县立第二小学校,翌年在诸市、牛王庙(和兴)分别开办县立第三、第四小学校。民国二十年在柳庄寨开办县立第五小学校。此外,科学研究会于民国九年创办义务学校,科学日新会于民国十七年创设育英小学,民国十九年沈寨设立大同小学,信义会设立信义小学……是时,各区次第增设了一些区立或私立小学。

1941年遂平开始实施“管教养卫”、“政教合一"的三位一体制。原来没有学校的保也多按要求建立国民学校。是时,学校数目大增,原有的县立小学都改名为乡镇中心学校。1944年遂平大部分国土沦陷,学校大部分停课。

日军投降后,学校逐渐恢复,但条件极差。1948年春全县能维持者不及百所,学生寥寥。

小学课程有:公民训练、国语、算术、社会、自然、体育、卫生、劳作、美术、音乐(一、二年级为唱歌)。

三、建国后小学教育

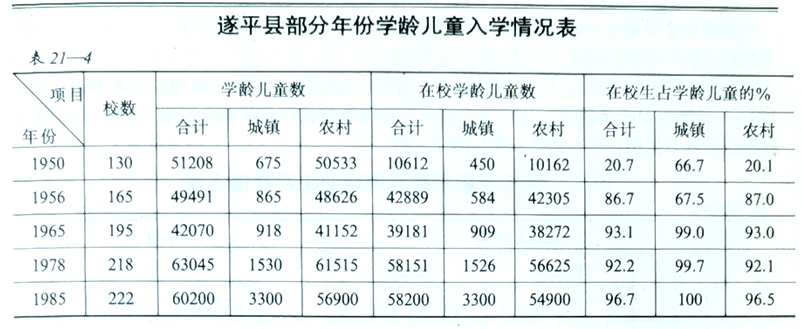

1949年遂平县人民政权初立即开始接收学校,经过整顿开小学96处,人校学生共6600人,学龄儿童人学率不及19%。

1952年全县已有完全小学14处112班,中心小学16处90班,初级小学132处,573班,在校学生45948人,学龄儿童人学率达87.5%。

第一个五年计划期间,遂平县根据中央关于“整顿巩固、重点发展、提高质量、稳步前进”的精神,调整学校发展比例,对全县学校普遍进行整顿。鼓励群众办学,充实学生名额,挖掘学校潜力,加强师资培训,改进教学方法,保证学校教育的发展和提高。

1957年由于反右派斗争扩大化,遂平县许多教师被错划为右派分子,造成学校师资极缺的状况。为解决师资极缺的矛盾不得不从社会上招收一批小学毕业生或初中毕业生充实教师队伍。由于教师质量差教育质量急剧下降。在“文化大革命”中,学校以劳代学,打乱了学校教育的正常秩序,学校出现混乱状态。中国共产党第十一届三中全会以后,学校恢复正常的教学秩序,教学质量逐步提高。1984年11月,经省、地教育主管部门检查组检查验收,认定遂平县已达到上级规定的普及小学教育的各项标准,正式批准为普及小学教育县。实现了校校无危房,班班有教室,人人有课桌凳的“一无两有”要求。获奖励款6.3万元人民币及“教育普及”、“一无两有"锦旗两面。

遂平县小学学制在“文化大革命”前为六年分段制,即初级小学四年,高级小学两年。“文化大革命”中改为五年一贯制。学校开设课程有:思想品德、语文、数学、自然、地理、历史、体育、音乐、美术、劳动等。

重点学校简介

城关镇第三小学是县内重点小学,位于后贯街青龙池畔,占地22.5亩,1985年有校舍108间,其中教室54间,教师住室36间。办公室、仪器室、实验室、电教室、图书室及医疗室俱全。有电教设备和教片500件,图书1200多册,校办小商店1个。共有16个教学班1200多名学生,教职工54人。

该校创办于清光绪二十九年,时在吴房书院,称遂平县高等小学堂,宣统元年移至马神庙街路北贡院,民国元年,更名为遂平县第一小学校,1941年(民国30年)冬又名为温阳镇中心一校。1949年5月12日政府将县师附小、义务小学与灈阳镇中心一校合并迁往现址更名为遂平县城关镇第一完全小学,1954年改名为遂平县实验小学,1972年春定为城关镇第三小学。从1950年到1985年的36年中计送毕业生105班 5930人,其中升人初中的5140人。