第二章 职工生活

民国时期,遂平县职工为数不多,行业又少,在城镇有手工业工人、店员、学校教职员工、医务工作者,在农村有泥匠、木匠、铁匠等。城镇手工业工人、店员多数依附场主、店主,工资低微,三年学艺期间,主家只供衣食,不给工资。工余还得给主人干担水、劈柴、烧火、采买等家务活。稍不如意,就遭受斥责。当时流传:“徒弟、徒弟,三年奴隶,吃不完的剩饭,招不完的没趣”。学艺期满,再给主家效劳一年。此后,谓之“出师”。继续留场、店做工者,视行业经济效益及个人技术的差别工资亦有不同,,一般月工资3~6元(伙食费除外)。学校教职员工,中学专职教师月工资30~50元,小学专职教师在15~22元,职员低于教员,工友最低,月工资3~6元(伙食费除外)。1937年抗日战争之后,通货膨胀系数逐年加大,物价飞涨,教职员工的所谓工资,从数目上看,虽有提高,除供个人伙食费及日用宯花外,所余无几。

农村泥水匠、木匠多系农村剩余劳动力,他们于农闲时期给人做工,以天计工,一般0.3元(主家供食)。抗日战争后,物价飞涨,但以现金折实计,仍大致相当于原工资标准。

建国后,人民政府引导城镇手工业者走互助合作道路,生产逐渐好转。对国家工作人员(包括学校教职员、医务工作者)以小麦为标准,每人每月分别发给75公斤、60公斤、50公斤作为工薪粮。1952年,实行工分制,以评定工分数作为每人的工资标准,每月按当月的工分值领取所得工资。评分根据所任职务、业务能力、工作态度等条件一次评定,逐月发给,一般在90~250分之间。分值按儿种主要商品价格的升降上下浮动。由于当时物价基本稳定,所以,工分值一般在0.223元左右。

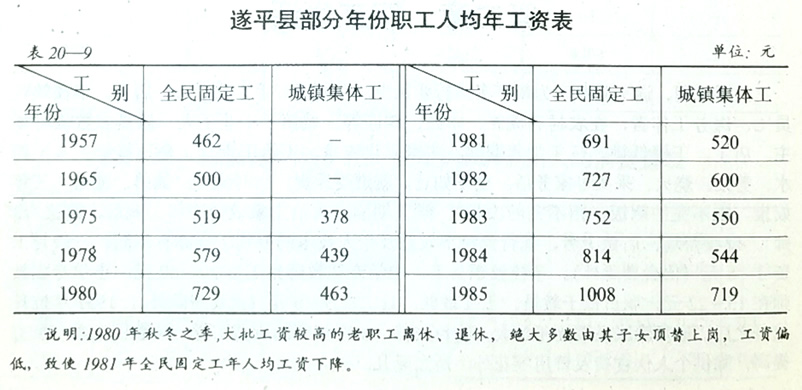

1956年进行工资改革,实行等级工资制。在此基础上,于1963、1972、1979、1982年多次调整工资,虽然每次调整,升级面均有限制(不超过40%),但职工个人收人均有不同程度的增长。1958年后,连续三年自然灾害及人为的因素,粮、油供应标准降低,市场物资奇缺,黑市价格昂贵,职工不得不以“瓜菜代”过日子。1962年至1965年逐步好转,1963年调整工资,职工生活相应有所提高。在1966~1976年“文化大革命”期间,除1973年部分低工资得到调整外,大部分职工自1963年以来工资基本不动。据统计:1965年全县全民单位固定工年平均工资500元,1975年人均519元,十年仅增长19元。不过,建国以来,一向实行低房租制,1956年以来实行公费医疗制,对供应的生活必需品实行国家补贴制,且生活必需品的价格由国家控制,基本稳定,职工生活仍能保持原来的水平。

1979年,经济体制实行改革、开放、搞活的政策,工农业生产都有较大的发展。1982年、1985年两次调整工资,特别是1985年所有职工均上调一级,部分人上调两级,再加生活补贴、奖金等,职工收人有较快的增长。1978年全民单位固定工人均工资为579元,1985年为1008元;1978年集体单位人均年工资为439元,1985年为719元。在1980~1985年改革的五年中,遂平县全部职工(全民单位固定工、临时工、计划外用工及城镇集体单位职工)工资年平均1985年达897元,比1980年增加267元,增长42.6%,平均年递增7.4%,扣除物价上涨因素,实际增长5.1%。

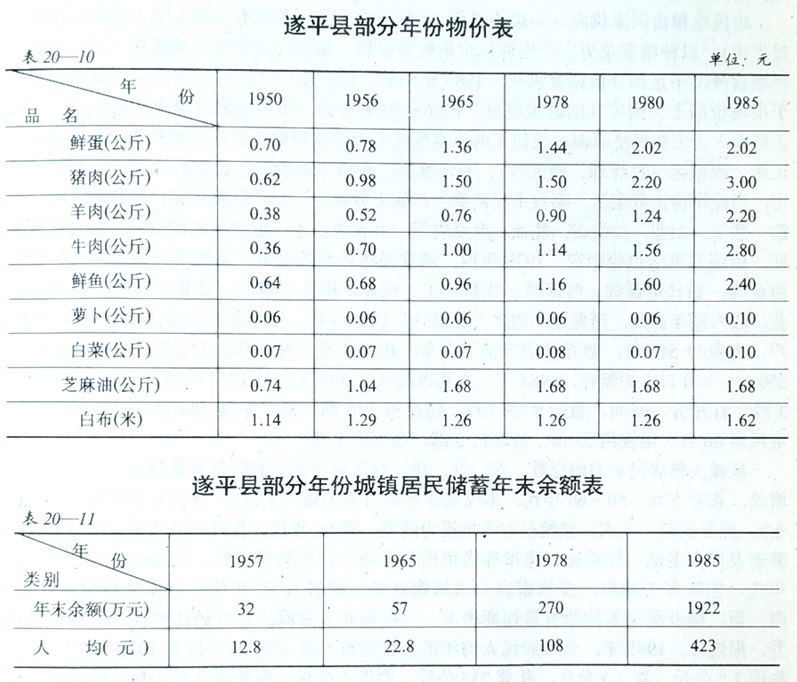

随着职工工资逐年增长,生活消费水平也逐年提高。在饮食方面,粮食供应量仍然不变(重体力劳动高至月27.5公斤,一般职工月14.5公斤,不满周岁婴儿月3公斤),但至1985年,基本上家家有节余。原因在于职工家庭增加了副食的消费量,即肉、禽,蛋、豆制品、蔬菜、水果的消费量。1985年,职工每人年消费猪肉11.4公斤、牛羊肉1.4公斤、鲜蛋4.3公斤、家禽3.6只、食油7.5公斤、食糖2.25公斤。中高档商品拥有量据统计:职工家庭每户有自行车2.3辆,每1.1户有缝纫机1部,每1.2户有电风扇1台,每10户有电视机8部,每1.7人有手表1块。

总计,1985年职工生活费支出人均为582元,比1980年增加95元,增长19.5%,扣除物价上涨因素,职工家庭实际生活费支出增长5.1%。

附遂平部分年度主要物价表以供参对。