第二章 救 济

第一节 灾害救济

建国前,遂平县灾害频仍,大灾之后,省政府亦拨款赈济,或开办粥场,或以工代赈,或兴办救济院之类的慈善设施。然往往是杯水车薪,无济于事,加之办事人员中饱私囊,灾民所受实惠则更微少。

1929年(民国18年)省拨款15.5万元救济遂平等24县。

1930年(民国19年)省拨各种杂物折款66457.7元救济遂平等19县水灾。

1932年(民国21年)省拨款3130元赈济遂平等4县。

1933年(民国22年)省拨款31800元赈济遂平等13县。县长杜隽时呈请筹设救济院。

1934年(民国23年)省拨款3200元令遂平等县筹办粥场。

1935年(民国24年)省拨款1000元,以工代赈,修沙河中和铺决口。

1936年(民国25年)省拨款2000元,以工代赈,疏浚石羊河。

1939年(民国28年)省拨救济款7000元,责令以其中二分之一以工代赈,修整各河道。

是年,县政府发给被日本飞机轰炸受害者救济款9000元。

1942年(民国31年)大旱,麦季歉收,秋粮绝收。县政府成立救灾委员会。次年,春荒严重,饿殍遍野,省发放仓谷323300斤,拨款1023653元,受赈29417人。

建国后,人民政府大力兴修水利,减轻了自然灾害的侵袭。在自然灾害到来之时,组织群众防洪、排涝、抗旱、杀虫,使灾害损失减少到最低限度。在成灾歉收之后,政府采取以“生产自救为主,国家救济为辅”的方针,发动群众利用本地优势,开展多种经营,互济互助,安然度荒。

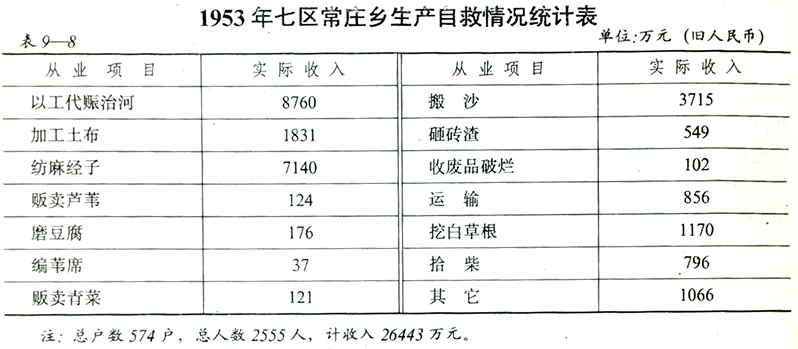

1953年,春夏之间,遂平部分地区遭受霜冻、风雹,秋季淫雨连绵,作物减产。政府及时发放生产贷款、救灾款计415960万元,募集寒衣万余件,安置灾民生产、生活,同时利用各种门路,搞生产自救。灾情较重的七区常庄乡生产自救情况调查如下表:

1954年7月,大雨成灾。是年冬,政府除组织受灾群众积极生产自救外,先后发救济款40000万元,寒衣补助款14000万元,修房补助款19000万元。(旧人民币)

1963年8月,大雨,汝河、奎旺河、小青河决口成灾。政府先后发放救灾款10万元、生产贷款3万元、生活贷款0.75万元、医疗药费1.6万元,统销粮854万公斤,救灾煤118吨。

1975年8月5日12时至8日凌晨,特大暴雨累计达1100毫米,板桥水库垮坝,7亿立方米大水以每秒近10万个流量倾注遂平县境,西起文城公社魏湾,东至常庄公社任庄,长达55公里,县城附近,水面宽10公里。平地水深4~5米,淹没面积达830平方公里,占全县总面积的69%。秋季作物绝收的68.9万亩,减产50%以上的25.5万亩。全县房屋倒塌38万间、冲走、霉烂粮食10430万公斤。遭受毁灭性灾害的有文城、阳丰、诸市、褚堂、车站、城关、常庄、张店、石寨铺、和兴10个公社的133个大队、1546个生产队32万人。特重灾害有张台、玉山、嵖岈山、沈寨、关王庙5个公社的35个大队360个生产队6.9万人。

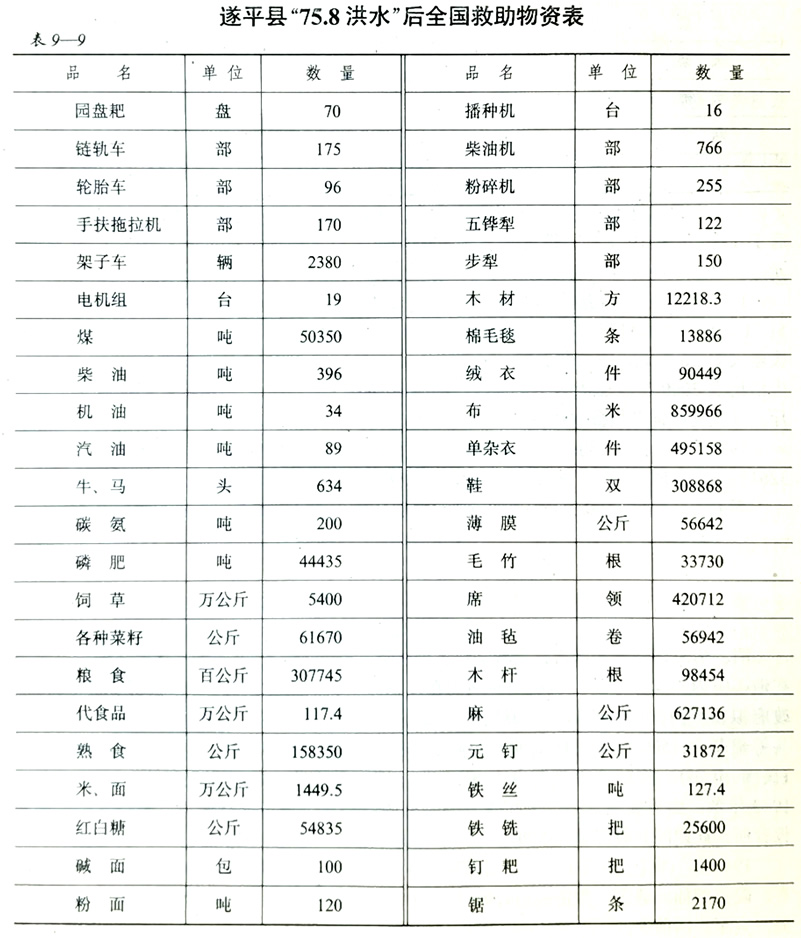

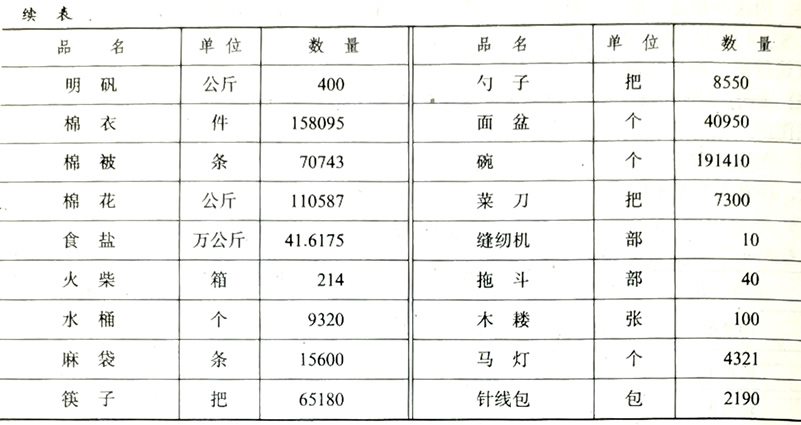

洪水退后,铁路中断,中央派飞机空投熟食、医药等,以济燃眉。接着全国各省市踊跃支援。

在人力方面,新乡、焦作市及其它66个单位派遣干部、技术员、工人共934人,来县协助恢复工业生产。黑龙江建设兵团派遣干部、工人共600人,随带播种机164部,兰考、尉氏、杞县、通许、登封派遣干部、工人300多人,随带拖拉机60台,为灾区播种小麦50万亩。34450部队、武汉舟桥部队、河南省交通局建桥队,派人协助抢修公路、重建桥梁,新乡运输公司、七八一矿等单位出动汽车115部、315人运输救灾物资。北京、上海、广州市和中国人民解放军派来医务人员433人,组成医疗队,防止疫情,救死扶伤。

在物资方面,无论生产、生活用品,大至拖拉机、四车,小至园钉、竹筷,一应俱全。择其主要录于后:

以上人力、物资的支援,仅供临时生产、生活之所必需。为恢复生产、重建家园,政府于1975年至1977年共拨发救济款60058268元,其中用于自然灾害救济共 59757683元。

1982年7月,全县普降暴雨,汝河决口34处,奎旺河决口51处,全县成灾面积51.71万亩,水淹村庄516个,倒房45247间。是1975年后的又一次大水灾。灾后,政府拨救灾款26万元,下放借销粮190万公斤,救济面粉29万公斤,借销面粉28万公斤。生活用煤3000吨,油毡629卷,牲口饲料80万公斤。玉山、槐树两公社捐白面3万公斤,并代灾民饲养牲畜400头。

1984年9月,大雨,奎旺河下游11处决口。张店乡54个自然村全部上水,淹地32615亩。常庄乡17个村委全部上水,淹地78707亩。成灾后,立即给被水围困的孙庄、李屯运送熟食1500公斤,救济面粉9500公斤。又向灾区发放生活救济款2万元。

第二节 社会救济

明、清时期,遂平就有社会救济设置养济院、普济堂。收养残疾、孤贫人等,其用度在地丁银内扣支。养济院至民国时期仍在,以收养盲人为主。1933年(民国22年),县政府拟在城内西南隅原兴国寺旧址筹建救济院,因基金无着,未能开展工作。1939年,县筹建基金.1500元,委任刘仙洲为院长,收养难童40余人,称难童教养所。1941年(民国30年),将原来养济院盲人30余人,编入救济院,称残废收容所。1942年冬至1943年冬,由于灾情惨重,人相食者屡有所闻,弃婴于道者随处可见,救济院增设婴儿保育所。此期间共收养婴儿500多人。惜抚育不善,灾后幸存者不多。

1944年(民国33年)5月,日军陷遂平县城,救济院暂迁城西南八里刘村,1945年春,院长刘仙洲遇害,救济院自行解体。同年,县城光复后,县政府委派李敬堂重建救济院,直至建国前夕。

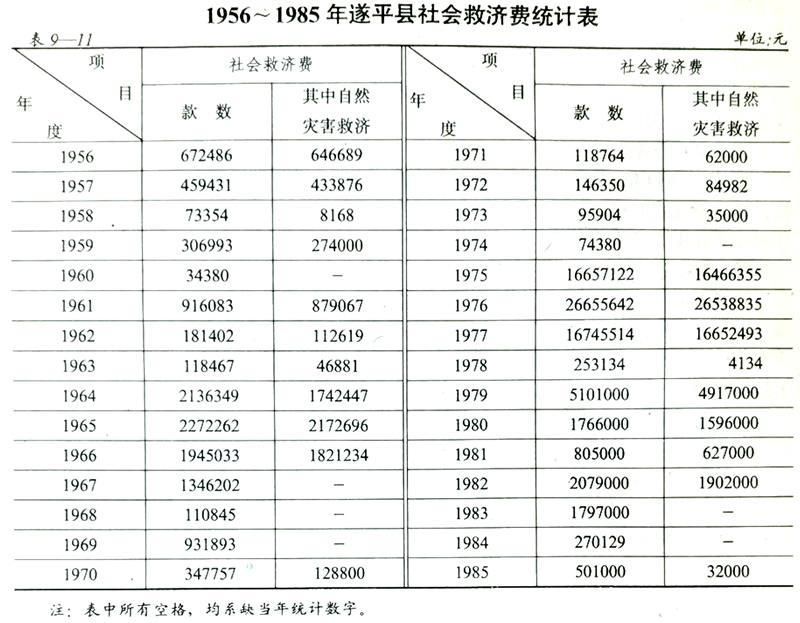

建国初期,贫困户比例较大,政府对一般困难户,帮助他们自力更生、生产自救或群众互助。对困难较大的,给予必要的救济,发放粮、款、衣物。如1950年秋至1951年春,先后发放急赈粮3.7万公斤,生产粮16.8万公斤,寒衣1.7万件,贷款20500万元(旧人民币)。1960年以后较长一段时间,政府对缺劳力的孤独残废者和因家庭主要劳动力死亡、久病、重病、呆痴、伤残或遭受意外灾害造成生活困难的农户,以及人口多、劳力少、家底薄且贷粮贷款无力偿还的农户,均采取必要的社会救济,并动员所在社、队予以工分补助。“文化大革命”期间,民政工作虽遭到一定的干扰和破坏,但社会救济工作仍能照常进行。1966年共发放救济款1945033元,1967年发放1346202元(两年均包括军工伤残优抚事业费、军烈属补助费、自然灾害救济费、牺牲病故抚恤费、烈士子女入学补助费、城市社会救济费)。

1979年后,改原来对不能维持基本生活的贫困户的粮、款、物的生活救济,为扶助他们发展生产、脱贫致富,使社会救济事业进入新阶段。

是年9月,拨款4500元,以玉山公社为扶贫试点,对特重贫困31户、严重贫困124户重点扶持,同时也照顾一般贫困189户。根据不同情况,分别扶持他们养猪、养羊、养长毛兔。计养猪收入33495元,养羊收入4740元,养长毛兔收入8535元。总共收入46773元。

1980年上半年新增东风(关王庙)、褚堂、张台、花庄四公社扶贫对象113户,并照顾其它困难户388户,连同玉山公社124户总共625户。为其发展养殖猪、牛、羊、兔、蜂、禽等拨款25070元,生产、生活用款5510元,总计30580元。下半年新增文城、诸市、阳丰三公社扶持对象467户,其中重点户为113户,计用款24954元。

1981年拨款5万元扶持嵖岈山、槐树、沈寨、和兴、石寨铺、张店、常庄、车站、城关九社、镇贫困户804户、3941人。扶持对象占九社、镇总户数的1.4%,占总人数的1.3%,每户平均扶持款62.2元。随着农村土地承包责任制的推行,又拨款3.5万元购置化肥8万公斤,拨款4000元购置架子车,扶持八公社(城关除外)贫困户种好责任田;拨款1.1万元,扶持他们发展饲养业。至1982年麦收,八公社贫困户770户、3771人,小麦总产951577公斤,比1981年增产434746公斤;人均252公斤,比1981年增长117公斤。

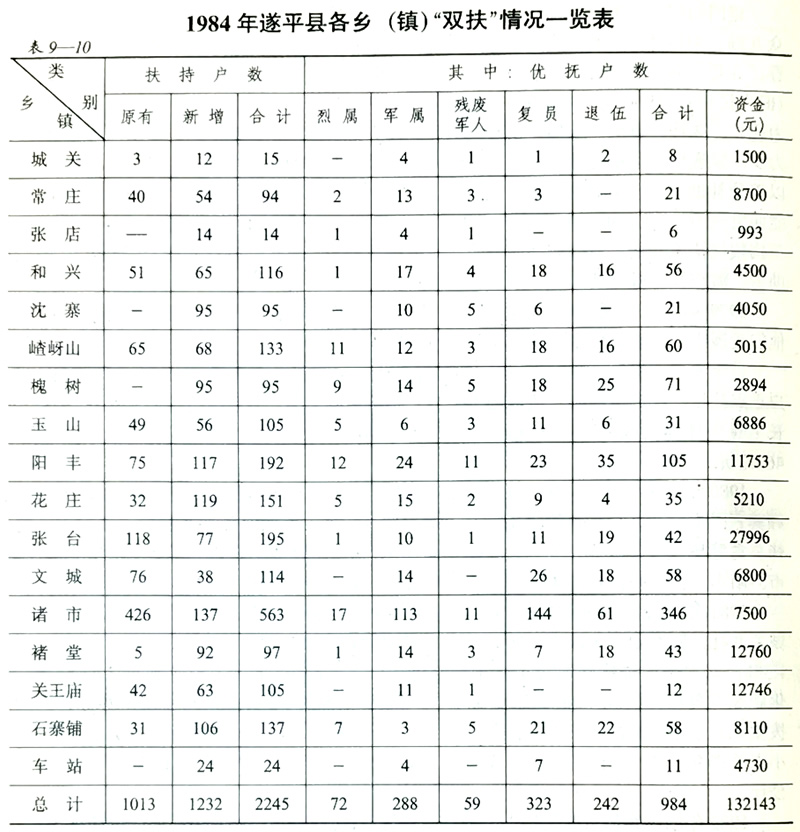

1983年以后在扶贫的基础上,进一步扶优(优抚对象),简称“双扶”。首先在张台乡试行,总投资款23180元,分别由县财政拨款、银行贷款及外贸、供销、民政等单位筹集。卫生部门承担“双扶”对象医药费,教育部门承担“双扶”子女学杂费。共扶持贫困户113户、优抚户42户,总计155户729人,占总户数的6.6%,总人口的6%。同时,还从优抚户中扶持致富对象3户。1984年在全县十七个乡、镇全面展开。共扶持2305户10104人,其中烈属72户、军属288户、残废军人59户、复员军人323户、退伍军人242户,共占“双扶”对象的42%。投资199648元,接近前四年扶贫投资的总和。“双扶”户从事门类也较齐全:种植业2268户,养殖业207户,渔业1户,林业5户,加工业18户,运输业10户,服务业7户。

对精简退职老职工的救济: 根据国务院内字(65)224号文件和1982年民政部、财政部及河南省民政厅有关文件精神,遂平县民政局于1982年9月至11月对1957年前参加工作而于1961年至1965年6月9日精简退职的老职工进行普查登记。计全县1350人,其中符合享受原工资40%的119人,立即办理登记手续,经审批后,给予原工资40%的定期救济。对于老弱多病、生活确有困难但不符合享受工资40%的,计123人,给予社会救济。其中建国前参加工作的39人,农村每人每月发补助款9元,城镇11元。建国后参加工作的83人,每人每月发补助款7元。全县每年共发精简退职老职工补助金11316元。