第四章 计 量

第一节 量制改革

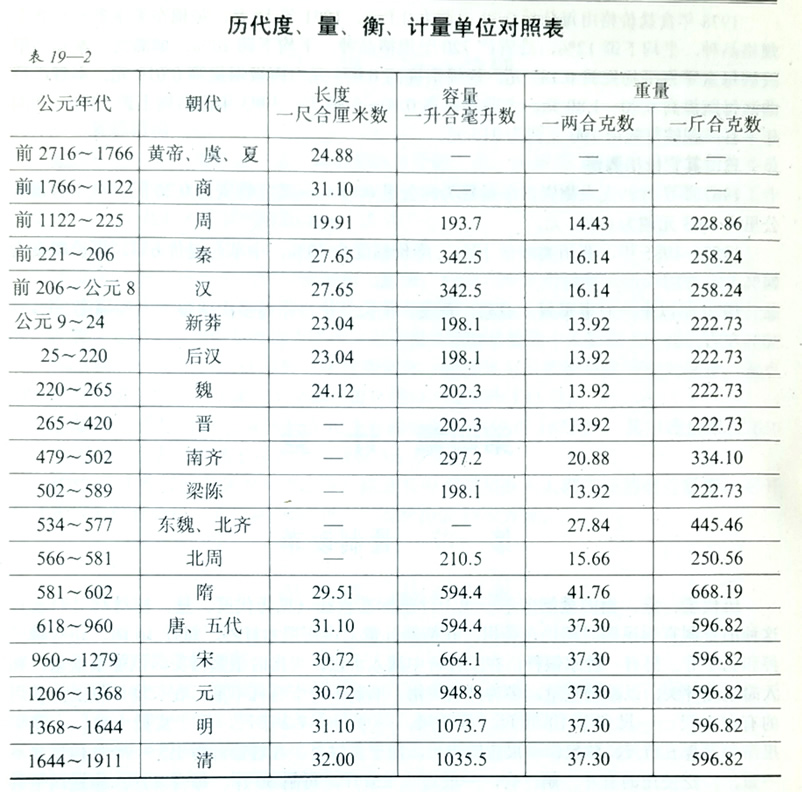

历代度、量、衡的量制多不一致,计量标准较乱(见历代度、量、衡量制对照表),这种旧量制直到民国时期仍在袭用。在衡器计量上多使用木杆秤,每斤16两,还有戥子秤和天平等。另有一种水银秤,在空秤杆中灌人水银,售出时抬高秤头,以加重重量,购人时压低秤头,以减轻重量,多为奸商使用。旧制木秤十有九不准。在长度计量上,常用的有白布尺,一尺合今1.8市尺;弓子尺,一弓合今7.2市尺,用于丈量土地;木泥工尺,一尺合五市尺;体尺,一尺合四市尺,用于量牲畜。在容器计量上,一个县内也多不一致,广泛使用的有斗、斛、合,一般每斗120斤,每斛30斤,每合5斤。靠近西平县的乡村,每斛40斤。在面积计算上,遂平县有特殊的“遂平大亩”,一亩等于现在的2.0736亩,这一计量单位相传始于明朝初期,中华人民共和国成立后给予废除。

建国后,对度、量、衡进行了统一和改革。1959年6月25日国务院发布《关于统一我国计量制度的命令》,废除旧的计量制度,长度计量使用市尺,同时使用公制米尺。重量计量使用市斤,每市斤为10两(即500克),有条件的可使用公斤。在粮食容量上一律改用市斤作计量单位,废除石、斗、升、合旧量制。其它容量一律使用公制计量单位。

度、量、衡的量制改革以后,在执行中很不一致,旧制、市制、公制曾同时并行。1977年7月1日,遂平县革命委员会发出《关于建立遂平县标准计量管理所的通知》,并组织力量收缴旧式木杆枰,统一制造木杆公斤枰。规定中药计量由斤、两改为公制克作单位。同时,没收不统一、失准的尺子,停止使用市制计量,统一使用公制计量。

第二节 计量管理

民国时期,度、量、衡器的管理归县政府第三科(建设科),管理人员不固定,实际上是有名无实。新中国建立后,一直到1977年6月30日县没有成立专门的计量管理机构,仅在粮食局设一名专职计量检查修理员,负责本单位的衡器校正工作。1977年7月1日县正式成立了标准计量管理所,隶属县科委领导,所长1人,工人2人,1985年增加到8人。标准计量管理根据《计量法》,制订切实可行的计量规章制度,使计量工作逐步走上法制管理轨道。1985年鉴定、校正衡器三千多台(支),统一管理木杆称的制造,使遂平县的度、量、衡器由杂乱到统一,由统一逐步实现标准化。