第二章 工业门类

第一节 能源工业

一、电力工业

(一)发电 1953年秋,位于南海街路西的劳改油厂,用1台美制50马力船用柴油机带动5千瓦发电机发电,供厂内生产用电,为县电力工业发展之始。1954年3月,增添25千瓦发电机1台,无锡产30马力、重庆产40马力柴油机各1台。是年底,县委、县政府、法院先后用电照明,广播站用电播音。1956年6月,劳改油厂撤销,供电停止。10月,县铁木业社用日本产50马力船用柴油机带动25千瓦发电机发电,供社内生产、照明和县委、县政府、公安局、税务局等单位照明用电。1957年春,粮油合作工厂发电车间用1台75马力锅驼机带动50千瓦发电机发电。至此,县城主要街道开始用电照明。11月,粮油合作工厂分家,发电车间独立,更名为遂平县发电厂。1958年7月,筹建汪庄发电厂,1959年底投产发电,设备为用1火车头锅炉带动发电机,发电能力为100千瓦,开始送往火车站至城关6.3千伏高压电。城关东、西十字街、遂平高中、末庄钢铁厂各装配变压器1台,承担社会照明和生产用电。1961年8月,火车头锅炉变形漏气停产。10月,分别在粮油加工厂、广播站、汪庄3处用54马力柴油机带动20千瓦至50千瓦发电机发电,维持主要街道和单位照明用电。1962年9月,利用钢铁厂烟囱,以150马力蒸气机火车头作动力发电,照明与生产用电的困难得以缓解。1964年初,蒸气机飞车,整机报废,火车头机车发电至此告终。是年春,从信阳购回90马力煤气机作动力恢复发电。1969年煤气机报废,又从郑州航校、泌阳县购回两台180马力柴油机发电,维持县城照明和生产用电。1970年5月1日,租赁水电部列车电业局40电站由山西晋城来遂平汪庄投产发电。共有2部机组,1972年总管电量为1536万度,但由于设备、线路规格差,用电负荷小,余电被迫放人汝河流失。将40电站并人电网后,遂平县开始使用网电。1977年总管电量为1027万度,为1972年管电量的66.86%.1978年9月,40电站退出电网离开遂平,遂平县自己的发电工业到此而终止。

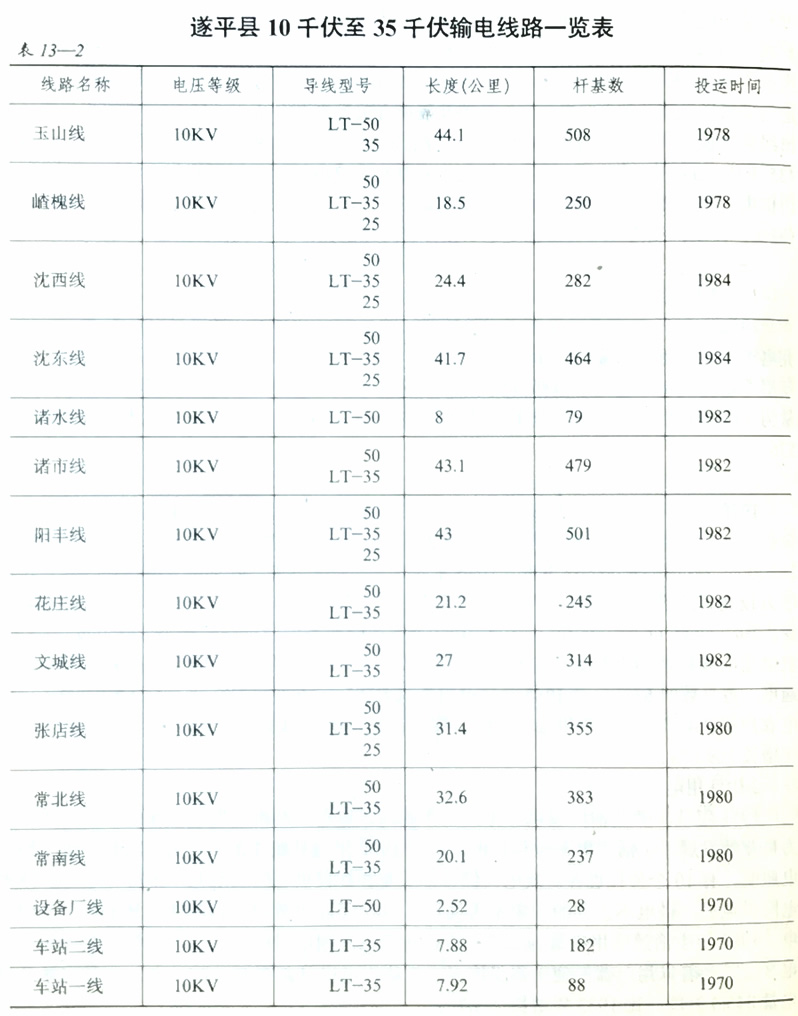

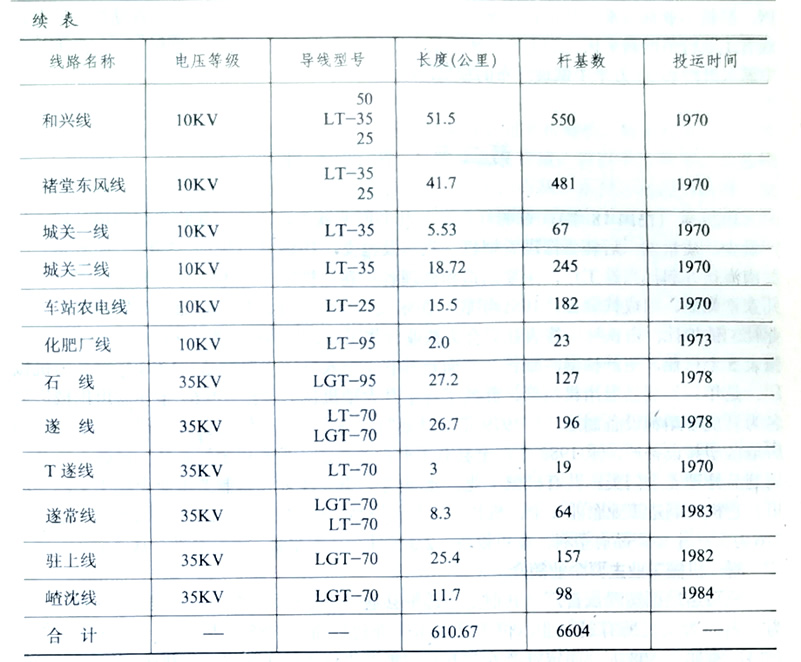

(二)输电 1970年5月,由水电部列车电业局40电站和驻马店电厂并网,开始向城关区输电。同时,县城城关变电站建成投人运行。至1985年全县建有35千伏安变电站5处,其主要容量1800千伏安1台,2000千伏安2台,2500千伏安2台,8200千伏安3台,配电变压器368台,容量为25710千伏安。有10千伏输电线路21条,共长 508.37公里;35千伏输电线路6条,共长102.3公里。总共为610.67公里。另外400伏线路长897公里。全县17个乡镇全部通电。

1.城关变电站

位于建设路中段,占地面积8000平方米,投资30万元,由驻马店地区电管总所帮助兴建,1970年5月1日投放运行。电源有列电供和驻马店供2条。线路从驻(驻马店)-781矿线y10"T”接线(五里堡),全长3公里,10千伏出线4条。安装主变2台2000千伏安,供城关、车站、和兴、沈寨、张店5个乡20个大队和县直机关、工厂、企业用电。后发展到10千伏出线9条,157.37公里,供车站、和兴、城关、阳丰、关王庙等乡用电和县直厂矿用电。

1980年3月12日,全站进行整改增容工程。退除了1000千伏安主变2台,新投1800千伏安1台、3200千伏安2台、电压变比均为35千伏/10千伏的新变压器。

2.嵖岈山输变电工程

位于嵖岈山乡常韩村委童庄,占地面积8000平方米,投资30万元。1977年12月竣工。电源从舞阳石门110千伏变电站架设1条35千伏线路,全长27公里。于1978年9月投运。有1800千伏安主变2台,(安装1台),10千伏出线2条62.6公里。供嵖岈山、槐树、玉山、沈寨4个乡的19个村委用电。

3.常庄变电站

位于常庄乡吴集村委,占地面积2667平方米。投资24万元,于1980年11月竣工,1983年3月1日投人运行。安装2000千伏安主变2台,10千伏出线5条,供常庄、张店用电。

4.上仓变电站

位于文城乡梁庄,占地面积3300平方米,省投资24万元,于1981年5月动工兴建,1982年10月21日投人运行。从驻马店架设至上仓35千伏高压线路25千伏高压线路25.4公里,安装2500千伏安主变1台,10千伏出线5条。供诸市水厂、文城、花庄、阳丰、诸市用电。

5.沈寨变电站

位于沈寨街东南1公里处,占地2467平方米。投资30.6万元,于1983年4月动工兴建,1984年4月投人运行。变电站为末端站,采用35千伏单母线不分段的接线方式。主变2台,1号主变750千伏安,2号主变2500千伏安(开始只投运1号主变)。35千伏进线采用隔离开关控制,2台多油开关及隔离开关控制2台主变。10千伏母线不分段,进出线采用成套开关屏,配电出线4回。操作及保护电源采用硅整流补偿装置,由站用变(35千伏/0.4千伏、50千伏安)供电。变电站为单电源,由舞阳石门变经石嵖线由嵖岈山供电。沈寨变输电线路从嵖岈山变电站35千伏母线下接出线由 DW8-35多油开关(嵖沈)控制。线路由嵖岈山输变电工程方向向北走径,全长11.74公里。

(三)供电

1.工业用电

1956年秋,首次将电能用于烘炉吹风、粮油和食品加工。遂平县电厂投产后,工业用电骤增。县通用机械厂、五金厂、印刷厂、食品厂、钢铁厂等单位相继供电生产。1971年用电量为332万度(不包括自发电)。1978年工业企业用电单位已发展到108家,用电量为1727万度。1985年工业用电增至2113万度,占总电量的52.2%,比1971年增长536%。

2.农业用电

1970年下半年,首先架设城关变电站至和兴的农电线路,开始向农业供电。1973年全县已有9个公社60个大队603个生产队用电。是年,排灌用电56万度,副业加工用电253万度,总用电量为309万度。1975年8月,因特大洪灾,除沈寨变电站外,其它农业电力设施儿乎荡然无存。1976年底,修复并发展农业用电设施,全年农业用电134万度。1980年有11个公社99个大队1062个生产队通电,全年用电量为270万度。是年,农电输电线路达665.7公里。1982年全县17个公社全部通电,224个大队有141个大队通电,占总数的63%。至1985年供电村委(大队)已发展到180个,占总数的80%,用电农户达8.4万户,全年用电为648万度,占总供电量的16%,比农业用电初期的1973年增长109.8%。

3.生活用电

1953年秋,劳改油厂发电,主要用作照明,遂平县结束无发电事业的历史。随着电力事业的发展,生活用电单位与日俱增。到1959年,县城4条主要街道和县直机关均用电照明。有10个公社也各自发电,供社办工业和社直机关照明用电。1970年5月,使用电网供电后,供电不正常的现象不再发生。1982年除少数边远村庄外,其余村庄全部通电。1983年生活照明用电量为225万度,占全县总用电量的23.8%。生活照明人均年用电8度。随着家用电器的使用逐步增多,生活用电也日益增加。1985年,全县生活总用电量845.4万度,比1983年增长275.7%。

(四)电业管理 1966年,成立遂平县电业管理所,统管全县电力网络。1972年建立张店、沈寨、和兴、褚堂、车站、城关6个农电服务站,分别管理各地供电。1975年遂平县电业局成立,统筹全县电业管理。1977年县电业局成立调度室,对全县5座35千伏变电站的20余条10千伏线路进行统一调度。1981年,为落实线路计划,试行“分线管理、小指标竞赛”,10千伏线路划分给农电服务站管理,其余至1985年均统归县电业局管理。

二、煤制品

建国前,城镇生活用燃料均为山柴、禾杆及杂草。建国后;50年代至60年代城镇居民则以煤末混合黄土作为生活用燃料,农村依然燃烧禾杆、山柴。1965年春,在县城南海街路东煤场院开始用手加工生产煤制品蜂窝煤。有职工4人,日产成品煤2~3吨。1966年采用半机械化生产,有职工5人,日产成品煤5吨。1968年增加文6型蜂窝煤机1台,开始机械化生产,职工增至8人,每小时生产成品煤1.5吨。至1985年,蜂窝煤厂初具规模,占地面积达16667平方米,增加了新式设备,拥有705-1B型蜂窝煤机2台、锤式移动粉碎机2台、自动翻斗车一辆等大型设备。建立起管理机构,人员增加到30多人,生产能力达每日生产400吨成品煤。县蜂窝煤厂隶属遂平县物资总公司煤建公司管理,为全民所有制工业企业。1985年工业总产值达15万元。

三、铀矿开采

遂平县铀矿,位于县城西尖山平头垛脚下,1961~1964地质部河南省地质局豫十七队经过铀矿地质普查和评查,于1967年筹建国营七八一矿,隶属中华人民共和国核工业部,是一个小型矿,1970年建成投产。建矿以来共使用基建和更新改造投资1176.7万元,形成固定资产1023万元,累计实现利润518.5万元,有职工787人。至1985年,矿山中部与浅表层的矿石均已采光。由于铀矿石品位低,生产成本高,宏观经济效益差等原因,经核工业部批准,井口封闭而终产。在生产过程中,矿区周围进行普查勘探,没有发现有工业价值的新矿床。后七八一矿人员全部转产,生产民用物资。建起一座年产170吨中碱玻纤纱和35万米中碱玻纤布的玻璃纤维厂。

第二节 机械工业

1929年(民国18年),曹明轩在城关开办明亚铁工厂,生产新式步犁和播种器,但产量少,质量差。后转为修理卷烟机、汽车及枪支。1946年(民国35年),田有志在城关南海街办起振兴铁工厂,主要制造和修理各种卷烟机零件。1950年,明亚铁工厂联合几家修配铺,组成铁业社。1951年底,在东关创建铁炉社,生产犁面、犁铧。翌年,铁业社、铁炉社、白铁社、修表社联合为铁业合作工厂。厂内设铸造、机修、锻工、自铁、修表5个行业,主产铁锅、犁铧、犁面及其它小型农具、生活用品。1958年更名为机械厂,是年,筹建县通用机械厂,开始了遂平县大型机械的制作。1969年县通用机械厂易名为县皮革塑料设备制造厂,1979年6月划归驻马店地区二轻工业局管理,更名为驻马店地区塑料设备厂。至1985年,全县有工业设备制造、生产用金属制品、机械设备及金属制品修理4个门类,共有机械工业企业29个,其中工业设备制造工业企业1个、生产用其它机械制造工业企业1个、机械设备及金属品修理业27个。1985年机械工业总产值376万元。主要产品有塑料、皮革设备、2.5吨挂车、深水泵、气缸套及金属水管。

附:机械工业主要企业简介

驻马店地区塑料设备厂 其前身为遂平县通用机械厂,1979年划归驻马店地区后改为此名,为全民所有制企业,位于县城东关外建设路。1985年共拥有各种设备205台(件),有职工508人,固定资产662万元,年工业总产值446万元,利润67.5万元。产各种型号塑料挤出机、塑料注射机、塑料吹膜辅机等。除西藏、台湾外,产品行销全国各地。

遂平县机械厂,始建于1972年10月,原名县力车厂,为全民所有制企业。位于县城东关外建设路,厂区面积1.33万平方米,建筑面积0.53万平方米。厂部下设生产调度、政工、劳资、保卫,设备技术、财务供销、维修、质检、医务室8个组室、3个车间。1985年共拥有各种设备29台,有职工79人,固定资产53万元,年工业总产值22万元。主要生产2.5吨挂车、3寸水泵、深水泵、脱切机等12种产品。

遂平县五金厂 始建于1952年1月,几易其名,为县办集体企业,位于县城南大街。1985年拥有各种设备50余台,有职工145人,固定资产26.37万元,年工业总产值93万元。主要生产除虫菊蚊香、钢板网、大力钳、水泵钳等。蚊香销往北京、天津、郑州、武汉、开封、上海等地,水泵钳,大力钳远销美国、法国、伊朗、日本等国。

遂平县线材厂 1968年由白铁修配社转建而成,为县办集体企业,是河南省镀锌铁丝重点厂。位于建设路中段路南,占地面积21376平方米。1985年拥有各种设备15部(套),有职工95人,年工业总产值145万元。主要产品有镀锌铁丝、元钉、铁钗、白铁桶等。1983年所产线材,在全省同行业评比中,荣获质量检查第二名,其2.2毫米铁丝获全省第一名。

第三节 建筑材料工业

遂平县建筑材料工业主要有:水泥、水泥制品、建筑用平板玻璃、砖瓦石灰、沙石开采等行业。这些行业在建国前仅有少量的砖瓦窑,小瓦、青砖,皆以手工制坯、土窑烧结,其余均兴建于建国后期。主要产品有:河沙、石子、石灰、水泥、水泥制品等。至1985年,遂平县建筑材料工业企业有26个。其中:水泥及水泥制品业4个,砖瓦石灰及其它建筑材料工业21个,玻璃及玻璃制品业1个。年工业总产值464万元。

一、河沙

遂平县境内汝河河沙颗粒均匀,级配好,颗粒多带棱角,与水泥混合粘合力强,可供抗压负重的建筑物使用。同时,又因含粘土量小(为0.1%~0.8%),使用时无需过滤,受到全国许多建筑单位的好评。遂平县河沙集中产于境内汝河河床,且以文城乡至车站乡的河沙为上等,也为河沙主要产区。建国前对河沙利用率极低,任其流失,不但不为人民造福,还阻碍河水畅流,造成洪水泛滥。1950年为利用河沙,遂平县成立搬沙管理机构,1958年转为地方国营遂平沙厂,始大力组织群众采沙搬运。1966年1月1日开始兴建小铁路,发展机械运输,小铁路全长17.6公里。从1959~1983年的20多年里,年产河沙20~30万立方米。共采挖搬运河沙600多万立方米,创造产值近 4000万元。现沙厂位于火车站汪庄,拥有各种主要设备111台(件);其中包括内燃机车8台,运输车皮95节等。1985年遂平沙厂有职工255人,厂部生产管理机构设有生产、政工、财务、供销、后勤、治保、仓库、派出所、服务站、养路工区10个股室和机务、修配、小铁路管

理站3个车间。有固定资产223.4万元,流动资金10.39万元,销售收人172.8万元,利润40.8万元。年产河沙20.3万立方米,完成年工业总产值122万元。河沙远销到全国10多个省、市。

二、石灰、石料

1971年9月建立遂平县石料厂,开始石灰、石料的生产,石料厂属全民所有制企业,位于县城西北35.15公里处的平头垛山脚下,占地面积为1356平方米。建厂初期仅有职工8人,劈石建窑,工具落后,只有架子车1辆、篷布1个,儿把钢钎、铁锤、铁镐。石灰、石料生产质差量低。随着设备增加,人员增多,至1984年已拥有75马力柴油机电机组1部、磕石机1套,解放牌翻斗车1部等设备。职工增加到79人,日产石灰15吨、石子70立方米。从1976年到1984年共生产石灰2.37万吨,石子4.49万立方米,为国家创造财富127.36万元。1985年完成工业总产值30万元,比1984年的27万元增长11.1%。产品不仅保证县内公路建设的需要,还销往西平、上蔡、周口、西华等县市。

三、水泥

遂平县水泥工业始于1970年3月,由县、社联合在嵖岈山灰山洼筹建一个小型水泥厂,名为遂平县嵖岈山水泥厂。是年8月投产,有职工80人,拥有54马力柴油机1台,20吨球磨机3台,90千瓦电机1台,鼓风机3台,汽车1部,日产水泥3吨,设计年产2000吨。但由于产品质量达不到标准,管理不善,于1974年7月关闭停产。是年秋,利用水泥厂设备又投资10万元,在县城南关汝河桥南改建磷肥厂,1975年投产,仅生产儿个月,遭退特大洪水,损失70万元。灾后,驻马店地区无偿投资80万元,重建磷肥厂。1976年底恢复生产;由于产品质量达不到标准,1979转产水泥,设计能力为年产5000吨。自此定名为地方国营遂平县水泥厂,主要产品为400号和500号水泥,其物理性能,凝固点、稳定性以及耐压程度圴达到部颁标准。1984年县水泥厂列人驻马店地区、县技术改造和扩建的厂家之一,扩建后年生产能力达1万吨。从恢复生产至1985年,共生产水泥36935吨。1985年遂平县水泥厂厂区面积达68701平方米,其中生产区57310平方米,生活区11391平方米,有职工176人,拥有各类主要设备26台。固定资产原值114万元,净值88万元,有流动资金11万元。厂部设生产、供销、财会、技术、政工、治安、办公、化验8个股室。1985年遂平县水泥厂年产水泥10641吨,完成工业总产值50万元,比1984年的33万元增长51.5%。产品销往驻马店、确山、泌阳、西平、上蔡、汝南等市、县。

四、砖瓦

建国初期,建立窑业社,依然采用建国前的手工制坯、土窑烧结的办法。1955年窑业社转为遂平县砖瓦厂,为县办集体企业,位于老城东北唐庄,占地4667平方米,有职工30余人。1957年职工增至70余人,年生产手制青砖124.6万块。1961年增添手摇瓦机1台,始生产红瓦。1962年改为柴油机带动,日产红瓦250余片。此时有职工38人,土窑3座,占地面积扩大到4万平方米,年产青砖 500万块。1964年又增添制砖机1部,生产能力有所增加。1970年县砖瓦厂搬迁到城南五里堡,占地面积扩大到53336平方米,建生产室20间,宿舍80间。1971年增添机瓦设备1套,35型制砖机1台,54马力柴油机2台,年底建起24门轮窑,时有职工151人,每班生产砖坯3.5万块。采用先进烧结法后,产量由月产砖91万块增长到102万块。年产机制砖475万块、瓦18万片。两种产品比1966年提高11.2倍;产值17万元,比1966年增长2倍。1975年因特大洪灾,县砖瓦厂损失50万元,经努力月余重新投产,年底生产机制砖331.5万块、瓦10.8万片,职工增至162人,完成年工业总产值12.2万元。1976年新制砖坏拉坡机,使切坯自动化。1983年新增推土机1台。1984年有职工104人,生产机制砖3834万块、完成工业总产值32万元,销售收人31万元。1985年生产机制砖7961万块,比1984年增长107.6%。

第四节 化学工业

建国前,遂平县仅有一些生产规模很小的擀炮作坊和生产肥皂的个体小生产者。比较有名气的炮房有3家,常庄乡梁庄的嗡旷炮小有名气。1958年“大跃进”的年代里,出现了名目繁多的化肥厂、磷肥厂、化工厂、制药厂,但大多徒具虚名.1971年7月,遂平县化肥厂动工兴建,1973年1月建成投产,主要生产碳酸氢铵。1972年4月,皮革制鞋厂筹建塑料车间,主要生产农用海膜。1975年后,筹建遂平县第二化肥厂、沈寨公社氨水厂、嵖岈山公社氨水厂。但均因资金不足,设备差,产品质量差等原因,中途停办,造成人力物力的浪费。至1985年,全县有化学工业企业5个,其中全民所有制企业1个,集体所有制企业4个(农村社办工业2个).包括有化学矿开采业、化学肥料工业、塑料加工业3个行业。年工业总产值813万元。主要产品有合成氨,农用薄膜、生活用塑料制品、蚊香等。

附:化学工业主要企业简介

遂平县化肥厂位于县城东南汝河南岸汪庄与小赵庄之间。系全民所有制企业,隶属遂平县工业局。化肥,于1971年7月由县财政投资370万元动工兴建,1973年1月1日一次投产试车成功。厂区面积7.95万平方米,其中生产区5.82万平方米,生活区2.13万平方米。共分锅炉、造气、碳化、合成4个车问,有锅炉,造气、脱硫、压缩、变换、碳化、精炼、合成8个生产工段,20个主要生产岗位。拥有各种生产设备198台,其中传动设备119台、静止设备79台。1985年职工554人,有固定资产834.5万元,净值641.9万元。从建厂到1985年共生产合成氨4.74万吨,合实物化肥碳酸氢氨18.8万吨。1985年生产氮肥(按实物量计算)4801吨。年工业总产值425万元。产品除满足县农用化肥外,还销往驻马店、泌阳、西平、汝南等市、县。

遂平县塑料厂其前身为1954年10月组建的城关镇皮革制鞋生产社。1972年4月皮革制鞋生产社增建塑料车间,购回 RT65型塑料挤出机1台,主要生产农用薄膜,年生产能力为300吨,当年上交国家利润8万元。1978年塑料生产设备相继增添油压式注射机和2台甬式注射机及2套凉鞋模具。至此开始生产塑料凉鞋。产品有:女式22码至24码全塑珠光鞋、男式22码至26码注塑发泡鞋、12码至20码儿童金色凉鞋。1984年由县皮革制鞋厂更名为县塑料厂,完成工业总产值310万元。1985年有职工176人,生产塑料薄膜707吨、鞋5300双,完成工业总产值253万元。所生产的农用薄膜在全省评比中获优良产品证书。主要产品为农用薄膜,各式塑料凉鞋、皮鞋。

第五节 造纸、印刷工业

一、造纸

遂平县造纸工业历史悠久,但无定型企业,仅为分散在民间的个体生产,他们利用农闲间隙,采取土法生产少量的粗纸及较细的竹纸。1933年(民国22年)遂平县手捞竹纸年产量达2500公斤,加工麻纸1750公斤。个体造纸业以常庄、和兴、诸市、张店、张台的户数为多。建国后,造纸工业发展缓慢,到1958年秋始筹建县造纸厂,1961年投产后,才结束遂平县不产机制纸的历史。至1964年,造纸厂因管理不善,连年亏损而关闭。1968年11月,二次动工兴建造纸厂,投产后,生产形势逐年好转。1983年全县造纸工业企业已发展到4家。其中全民所有制工业2个,集体所有制工业2个(社办工业),工业总产值149万元。其中全民所有制工业144万元,占96.6%;集体所有制工业5万元,占3.4%。年产机制纸993吨。1985年,经调整,造纸及纸制品工业企业有3个,年产机制纸及纸板1863吨,其中社办工业生产465吨。年工业总产值210万元,比1984年的168万元增长25%。主要产品有32克、35克白有光纸,30 克冰棒纸,40克、52克书写纸,各种规格的瓦棱纸及各种有色纸等15种之多。

二、印刷

遂平县印刷工业起步于1947年(民国36年),朱尚清在马神庙街开办石印馆,有手摇石印机2台。褚秀亭在南街建立石印馆,有手摇石印机1台。承揽县城印刷业务。建国后,1954年成立印刷组,1955年与制笔组合并为毛笔印刷社,1958年转为地方国营,更名为遂平县印刷厂。此为全县第一个转为地方国营的企业。至1983年,印刷工业企业共有4个,其中全民所有制1个,集体所有制3个(社办工业1个)。工业总产值64万元。其中全民所有制工业47万元,占73.4%;集体所有制工业17万元,占26.6%。1985年印刷工业企业发展到5个,年工业总产值81万元,比1984年的66万元增长22.7%。印刷业可承印联单、信笺、信封、稿纸、作业本及各种文件、书籍、刊物、中学生课本等。

附:造纸、印刷工业主要企业简介

遂平县造纸厂 1961年建成投产,为全民所有制企业,位于县城东汝河西岸股楼村。厂区总面积1.6万平方米,其中生产区1.2万平方米。厂部设有供销、财务、材料、行政管理、工艺质量、生产、办公7个股室、4个车间,拥有主要设备39台,有固定资产原值117万元,净值60.85万元。1971年至1985年共创工业总产值1123.37万元。1985年生产机制有光纸及板纸1398吨,创工业总产值192万元,比1984年的155万元增长23.9%。实现利润35.9万元。年底职工177人。主要产品有有光纸、书写纸,瓦棱纸、有色纸等,产品质量达到部颁标准。产品远销3省、5个地区、45个市、30多个县。

遂平县印刷厂其前身为1954年成立的印刷组,1958年转为地方国营印刷厂,为全民所有制企业,隶属县第一工业局管理。位于县城南大街47号,厂区总面积4302平方米,建筑面积1297平方米,设有财务、生产、供销、.政保4个股和排字、印刷、装订3个车间。拥有各类主要设备31台。有固定资产原值39.6万元,净值29万元。1958年至1985年工业总产值达736.3万元,实现利润55.4万元。1985年有职工95人,年工业总产值62万元,比1984年的53万元增长17%。实现利润4.1万元。主要承印稿纸,作业本等社会杂件和文件、书籍、刊物、课本等。

第六节 食品工业

食品工业在遂平县有悠久的历史。建国前,石碾、石磨、木榨为传统的粮油加工工具,农民用粮自碾、自磨,油料集中油坊代榨。城镇设有面坊、碾坊、油坊、面条铺,代居民加工面粉或磨面出售。加工方法落后,均为畜力和人工生产。油坊使用木榨床,以人力抡锤挤榨,主要以芝麻为原料。采用传统工艺制成的“小磨香油”为遂平县特产。县城西大街路南城兴恒商号的名优产品一木瓜酒,以高粱、大麦为主料,配以木瓜、红参、砂仁等十多味中药,采用传统工艺酿制而成。酒味浓郁,醇香绵长,具有祛风活络、理气止痛、强筋壮骨、补中固本之作用。向为一方名酒。手工生产的各种糕点、麻糖等作坊星布农村。张店街的枕头酥在全县曾享有盛名。建国后,1950年政府接管私人开设的油厂,始用人力螺旋式榨油机,减轻了劳力,提高了产量。随着人民生活水平的不断提高,食品加工业也相应得到发展。1955年,县食品加工厂由县供销社经理部筹建投产,生产产品30余种,改善了人民的生活。1958年,县粮食局建立国营面粉厂,摆脱了人力、畜力生产的落后面貌,开始半机械化的生产,日产面粉750~1000公斤。1961年11月面粉厂加工楼落成,并增添新式设备,日产量提高到20吨。1962年汕厂并人面粉厂,转为国家经营。1979年增添先进榨汕设备,可日处理油料8~10吨。1982年,自农村经济体制改革,农民饲养畜禽的积极性大大提高,并出现养殖专业户,为适应饲料的需求,12月经县政府批准,遂平县粮食局成立饲料公司,同时创建饲料加工厂。1983年生产配合饲料725吨。面粉厂日产量也增至80吨,是1979年的8~10倍。1985年食品工业企业共有21个,其中全民所有制企业3个,集体所有制企业1个、社办企业17个。包括粮油加工、食品加工、饮料和调味品的制作等行业。年工业总产值723万元(不包括社办企业)。其中全民所有制工业产值716万元,占99%;集体所有制工业产值7万元,占1%。主要产品有粮、油、各类食品、饮料及调味品等。主要销往全县各地,部分产品销往郑州、北京等地。

附:食品工业主要企业简介

遂平县食品加工厂建于1955年10月,1956年秋移交县服务公司,1957年交县商业局管理。为全民所有制企业。位于县城西十字街西部,占地面积8500平方米,拥有各类专用设备27台(部)。主要产品有:酱油、醋、糖果、各种糕点、小香槟、桔子汁、木瓜酒、冰棒等30多种。生产的面包,1983年被评为驻马店地区优质产品,机制麻片、刀切糖、江米条、开口笑等产品打入郑州、北京等市场。有固定资产67万元,流动资金12万元。1985年有职工77人,工业总产值58万元。

遂平县面粉厂 1958年春,遂平县粮食局在小南海建立面粉厂,1960年面粉厂迁至车站粮库,为全民所有制企业。初期设备简单,仅有立式石磨2部、小钢磨2部,煤汽机1部、柴油机1部,日最高产量达1吨。1961年增添新设备620型单边钢辊磨6台,日产量增至20吨;1975年又增加新式设备600型双边磨粉机3台,1983年又增加1台。1985年生产面粉 10940吨,植物油1036吨,完成工业总产值558万元,比1984年的523万元增长6.7%。主要产品为面粉、植物油。

遂平县饲料公司 为适应农村经济改革的需要,1982年12月县粮食局成立饲料公司,属于全民所有制企业。1983年利用车站粮所3间厨房作为生产用房,安装40型锤片粉碎机2台,日产饲料1.5吨。全年共生产混合饲料750 吨,盈利1.73万元。是年底,投资19万元,将原农修厂划出一半,作为饲料加工场所。1984年5月,新设备安装投产,设计年生产3000吨饲料。1985年职工增至20人,生产配合饲料5068吨,比1984年的400 吨增长1167%;年工业总产值100万元,比1984年的10万元增长900%。主要产品有:牛、马、鸡、种牛、种马、种猪饲料7个品种,主要供应全县农村。

第七节 卷烟工业

1937年(民国26年),王月坡在县城北街开办私人烟厂,有雇工60人,主要生产安定门牌,王记牌香烟;1940年(民国29年)阳丰宝华烟厂成立,主要生产云鹤、仙鹤、松鹤、安定门、金钟、醉翁、王记等牌号香烟,1947年(民国36年)停业;1941年(民国30年)刘楼新兴烟厂兴办,后由刘楼迁至阳丰、士山、玉山等地,主要生产胜利门、花木兰、双鹿、地球仪、台儿庄牌香烟,1945年(民国34年)停办;1942年(民国31年)张吴楼永和烟厂投产,主要生产柳海、王记,凯歌、三羊,无敌牌香烟,1948年(民国37年)停业。1943年(民国32年)由梁敬修、汤松山,宋老九等7人兑股创办槐树天中烟厂,合伙经营,有职工40余人,厂房22间,拥有手工压梗机1台,卷、切烟机各1台,由人工手摇到马拉传动。主要生产天安门、农夫,红梅牌香烟,日产1600条至2000条。槐树天中烟厂是遂平县卷烟行业中比较大的厂家,职工实行计件工资,股东实行按股分红,于1954年停办。沈寨仁昌烟厂兴建于1943年(民国32年),先在刘楼开业,后迁和店、士门、玉山、沈寨等地,产品有红燕、文化门、茶花女等牌香烟,1945年(民国34年)将全部设备移至西山新四军根据地。至1950年,或私人兴办、或合伙经营,相继建立槐树中昌烟厂、南关大仁烟厂、南关永昌烟厂、城关协丰烟厂、诸市大众烟厂,均开业数年而关闭。1974年11月开始筹建遂平县卷烟厂,1975年5月1日建成投产,属于全民所有制企业。建厂初期位于石桥街县兽医站内,生产设备简陋,仅有卷烟机2台、切烟机1台、蒸烟大锅1口、烤烟用大油桶3个,生产原料由县供销合作社棉麻公司供给。有工人45人,产品为试制品,深受当地群众欢迎。8月,遭受特大水灾,卷烟厂受损严重,县财政投资5万元帮助恢复生产。1976年易地南海街老油厂旧址,新建厂房16问,职工增加到250人,拥有新、旧卷烟机7台,日产汝河桥、遂平牌香烟30箱(每箱250条),日产值2万元。1977年夏,县财政再次投资40万元,买士地50亩,动工扩建,在扩建中,接上级指示,于9月停建,设备处理,人员分散到各单位,厂房移交。

第八节 轻纺工业

一、纺织

明、清时期,遂平县木织机、木纺车遍及乡里,不少农家多利用农闲时间纺纱织布,土布、棉线,自产自用,少量剩余携往集市叫卖。1913年(民国2年),县城山西会馆建立民生工厂,有师傅2人,工人若干,织机2台。主要生产白布、斜纹爱国布。1930年(民国19年),发展到织机4台、铁轮织机3台、织袜机4台、毛巾机1台、绒衣机1台。主要生产宽面白布、方格布、毛衣、秋衣、秋裤、线衣、长筒袜子、白毛巾等,但产量不高。1940年(民国29年)为避日军飞机轰作,先后迁至和兴席庄,玉山镇北街。1914年(民国3年)城关北大街建立邵顺兴织房,生产的丝交棉被面,销往郑州、开封、信阳、汉口等地。1941年(民国30年)毁于日军之手,后分为3家,转产彩线和罗底。1934年(民国23年)王芝齐在西大街兴办恒泰昌织房,有铁、木织机3部,生产提花绸缎和彩线。1950年3月,城关镇人民政府从玉山镇购回民生工厂机器设备,在县城东兴办先声针织厂,主要安排县委干部家属就业。1954年先声针织厂与邵永宽、邵进修、王芝齐等私营织房组成城关镇棉织组。1955年又与20余户手工业者联合成立遂平县城关织染社。1958年织染社转为地方国营遂平县棉织厂。至1983年,全县有纺织工业企业3家,其中全民所有制1个,集体所有制2个(社办工业1个),工业总产值107万元,其中全民所有制42万元,占总数的39.3%;集体所有制65万元(社办工业2万),占总数的60.7%。1985年有纺织工业企业7个,其中纤维原料初步加工企业4个,棉纺织工业企业1个,针织品工业企业2个。年工业总产值233万元,比1984年的165万元增长41.2%。主要产品有:平布、劳动布、针织品等。

二、服装、制鞋

建国前,遂平县服装加工业有马神庙街杨天兴服装店、西大街邹汉文服装店,邹汉青服装店、东大街路北的永兴隆鞋店、义利成鞋店等10多家店铺。其中以杨天兴店铺规模较大,有师傅3人、学徒10人、专用炊事员1人,有脚踏缝纫机4部,除加工零活外,主要生产军装、学生装。义利成鞋店生产的千层底布鞋、圆口布鞋、方口布鞋,单底布鞋、牛皮浅光鞋、深口黑纹牛皮鞋、浅口抛光牛皮鞋远近闻名。1952年在城关镇党委和县供销合作总社的扶持下,以杨留成、王学义为主建立遂平县服装生产联营组,但仅仅存在3个月便自动解体。1953年7月在县供销合作社的帮助下第二次成立服装生产联营组,并转为遂平县城关镇缝纫生产合作社。有职工18人,每户人1台缝纫机、年底积累资金3091元。1954年人员增加到30人,有固定资金2465元,流动资金865元。1957年总产值22.3万元。1958年10月,缝纫社和制鞋厂总产值22.3万元。1958年10月,缝纫社和制鞋厂合并后命名为遂平县卫星人民公社地方国营服装制鞋厂。1961年退转服装社和皮革制鞋厂。调整后服装社有职工35人,缝纫机70台。1973年,由于新式设备的增加,缝纫社缝制衣服实现半机械化和生产流水作业化。1975年缝纫社更名为遂平县皮件服装厂。1980年7月又分为遂平县皮件厂和遂平县服装厂。是年,个体服装加工业如雨后春笋,遍及城乡街头巷尾:1984年皮革、服装工业总产值72万元,销售收人33.5万元,职工增加到75人。1985年工业总产值85万元。

三、制革

1939年(民国28年),李永庆皮货行在北大街小石桥街开业,为遂平县最早的制革业。主要制作马挽具及小量生活用品,均系手工操作。至1949年,遂平县主要生产制革的店铺有3家。其中以李文学的文发祥皮货店规模较大,资金较多,帮工多时达20余人,主要生产各种皮货农具。1953年,县城10余家皮货店铺组成遂平县制革生产组。后经发展更名为皮革制鞋生产社、皮件服装厂。1980年7月,遂平县皮件厂从皮件服装厂分出。至1985年,制革工业企业有2个,工业总产值90万元,比1984年的72万元增长25%。主要生产劳动保护手套及各式提包等。

附:轻纺工业主要企业简介

遂平县棉织厂 建于1950年,其前身为先声针织厂。位于县城南大街,为县办大集体企业,有职工212人,占地面积0.9万平方米,拥有1511型自动布机54台,分浆染、准备、布机、纺纱4个车间,设备齐全,技术力量雄厚,是驻马店地区纺织工业重点厂家之一。1982年为生产出口坚固呢,增加宽幅1511型布机50台,抓绒机1台、纺织机3台、并条机2台、条卷机1台、粗纱机1台、卷纬机3台,生产能力由建厂初期每台日产10余米增加到50余米。1985年工业总产值14万元。主要产品坚固呢、方格布经香港转销到美国和日本。

遂平县服装厂 其前身为1953年在县供销合作总社帮助下建立的城关镇缝纫合作社。1958年10月缝纫生产社与制鞋厂合并更名为地方国营服装制鞋厂。1961年分开单立。1975年改厂名为遂平县皮件服装厂。1982年7月又分为遂平县皮件厂和遂平县服装厂。分厂后,县服装厂有固定资产净值3.54万元,设备有40千瓦发电机组1套,配电盘1个、工业缝纫机15部,锁边机5部、钉扣机2部、电动剪刀1部、打眼机1部,有职160余人。1985年完成工业总产值85万元,比1984年的72万元增长18%。职工增加到70余人。主要产品皮制劳动保护手套曾销往美国、法国、西德等国,生产的男女西装,获驻马店地区优质产品证书。

遂平县皮件厂 1980年7月从县皮件服装厂分立而成。位于城东徐庄村,占地而积5780平方米。分厂时所得固定资产净值0.78万元,定额流动资金18.8万元。拥有50千瓦发电机1部,工业用缝纫机30余台,主要生产出口劳动保护手套和民用劳动保护手套。1981年试产各种型号的提包、挽包、公安包、上下拉包,产品式样美观、色泽鲜艳,质量附合河南省技术标准,年生产能力5万件。又试制成功生活用黑色人造针织革绒手套,草面手感柔软,有弹力、拉力,光滑色泽一致,耐磨耐用,取得较好的经济效益。1985年完成工业总产值83万元,比1984年的59万元增长40.7%。主要生产劳动保护手套、各式提包等。生产的B4021型助力走轮包走销上海、武汉、郑州、南昌等地。

第九节 其它工业

一、陶瓷工业

遂平县陶瓷厂于1959年筹建,1960年2月投产,属全民所有制企业,位于车站汪庄村,占地面积3.67万平方米,其中生产区占地2.84万平方米,有职工102人,7个生产车间,拥有主要设备40台,各种窑6座,解放牌汽车1部,固定资产原值57.7万元、净值40.8万元,年生产能力为300万件。1960年至1982年完成工业总产值407.5万元,平均年产值18.5万元。1974年工业总产值最高,达36万元。主要以生产生活用碗为主,故有“碗厂”之称。经技术改造和扩建后,制作方法由手工制坯改进为半机械化,可生产细碗、茶、酒具,药用、酒用包装瓶等日用细瓷产品。主要原料来源于张台、嵖岈山、玉山等乡。建厂20余年除1972~1974年略有盈利外,其余年年亏损,累计亏损103.4万元,1983年6月,遂平县陶瓷厂在调整中关闭。是年有日用陶瓷企业3个,其中全民所有制企业1个,集体所有制企业2个(农村社办工业),全民所有制工业总产值22万元,占工业总产值24万元的91.7%;集体所有制工业总产值2万元,占8.3%.1984年陶瓷工业仅剩乡办工业企业2个,年产瓷器5900件,年工业总产值2万元。1985年陶瓷企业相继关闭。

二、自来水工业

建国前,遂平县城居民用水,主要靠挖掘士井,土井深度一般5米~10米,井壁多用砖愁,取水方式大都采用人力提水或辘轳绞取,只有少数富户和儿座茶馆才雇人到汝河担水吃、用。

建国初期,政府号召改造土井,改善水质。卫生部门经常到各居民区对井水进行药物消毒,并对每个土井加高加盖,清除土井周围的污水脏物。

60年代,城区居民逐渐兴起压水井,这种井依然采取地表水,因封闭严密,较土井水的水质要好得多。

1976年县财政拨款27万元,兴建遂平县自来水厂,1977年投产。建厂初期仅有职工18人。厂址位于建设路69号。拥有生产用水泵3台、内燃发电机组1套电力变压器1台、饮料灌装线1套。1980年全年供水298万吨,完成工业总产值7.4万元,实现利润2.3万元。1985年职工增加到73人,全年供水716万吨,完成工业总产值18万元,实现利润3.6万元。供水管总长6606米;有用户1250户。此外,一些较大的厂矿,均安装有供本厂使用的自来水系统。全县城(包括车站)生活与工业用水全部实现自来水化。