第一章 工业体制

第一节 私营工业

1912年(民国元年)以前,遂平县仅有少数从事手工业生产者,多以铁、木业小型加工为主,工业基础很差。1913年(民国2年)以后,随着民族资本主义工业的萌芽,遂平县手工业也得以初步发展。贫民工厂的建立,明亚铁工厂的兴办,使私营工业逐步抬头。随即铁、木、竹器业,银、铜器加工业,砖、瓦、陶瓷业,粮、油加工业,服装、鞋帽业,造纸、印刷、制笔、文具业,卷烟业、煮染业、棉花加工业、纺织、丝绸业等行业纷纷涌出。这些手工业多集中在县城或集镇,少数为流动生产。从事手工业人员中,有专门从事工业,也有以农为主兼营手工业者。多采取边生产、边销售的办法,本小利薄,不少经营时断时续,过着朝不保夕的生活。1913年(民国2年),遂平县商联会成立,为工商业之间搭桥牵线,做股份企业的保证人,解决投资者的比例分配问题,对县私营手工业的发展起到推动作用。1930年(民国19年),丝织、土布、纺线新技术的推广,使纺织业日趋兴旺。1935年(民国24年),全县木、泥、竹、石工匠有2900余人,他们在鲁班会的基础上组织了遂平县建筑工会联合会,使建筑队伍进一步壮大。当时的劳工待遇由厂主、业主与工人协商,没有固定统一的标准,男女不同工同酬。男工日工资0.3元,女工日工资0.2元。至解放前,由于战乱,私营工业每况愈下,不少私营工业企业倒闭。

遂平县解放初期,私营工业均由县人民政府所设科室管理,至1954年,全县有个体手工业户700余户,从业人员1755人。经营铁、木、竹器、缝纫、皮革、陶瓷、砖瓦、棉织等47个行业。从事这些行业的手工业者,分布在县城的340人,占总数的19.4%;在村镇的有1415人,占总数的80.6%。另有农民兼营手工业者2500人,他们绝大部分为铁、木行业。年工业总产值24.29万元。1956年底,基本完成对私营工商业的社会主义改造的任务,全县绝大多数个体私营工业走上合作化的道路。1957年,全县仅有3%的手工业者未走上集体化的道路。1958年个体手工业户取消。1962年工业调整后,有少数私营编织、铁、木加工业出现,在“文化大革命”时期被当做“资本主义的尾巴”砍掉。1978年11月,中国共产党第十一届三中全会以后,随着农村土地承包责任制的推行,大批农村剩余劳动力和城镇闲散劳动力走上务工经商的道路。个体私营工业和联合体相继出现。主要经营加工、运输、编织,印刷、服装等行业。1985年底,全县已有个体工业1582家,从业人员12138人,总收人2468万元,占乡镇企业总产值的59.6%,占全县工业总产值的13.4%;为国家提供税金87万元,实现利润390万元。私营工业的崛起,成为国营工业、集体工业不可缺少的补充。

第二节 集体工业

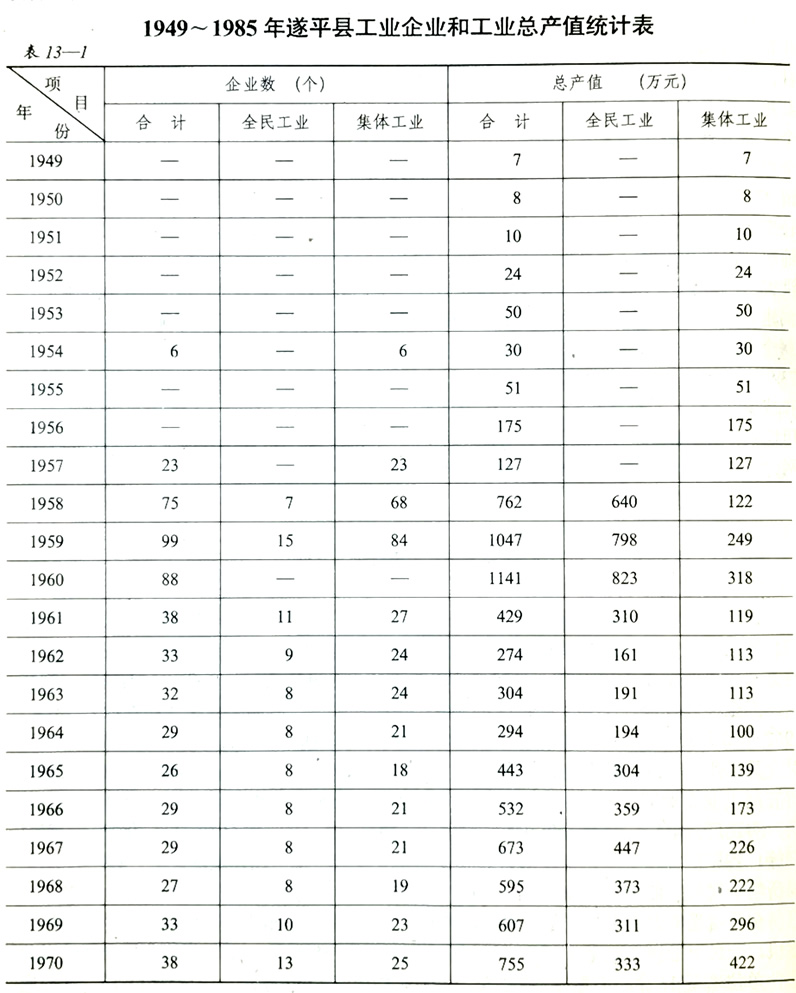

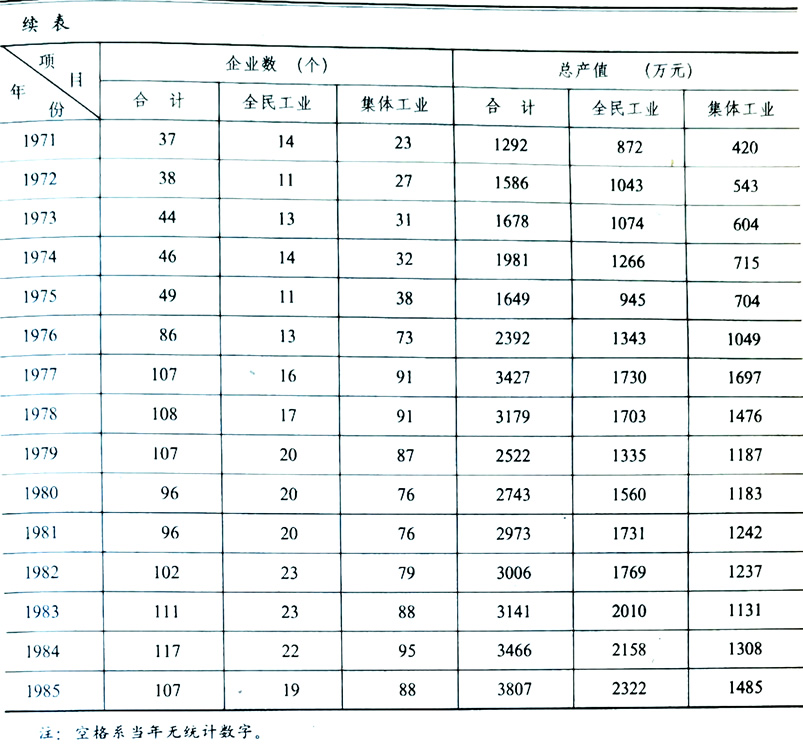

1952年1月,成立遂平县第一家集体性质的工业企业一一遂平县城关镇铁业生产合作社。1954年开始组织个体手工业者向互助合作的集体化过渡,全县已有6个生产合作社,社员总数达240人。1956年对手工业生产资料所有制的社会主义改造基本完成,全县绝大部分私营工商业合并为生产厂或合作社。1957年全县集体性质的生产厂、社23个,职工总人数为964人,占全县手工业人数的97%.1958年7月,全民大办钢铁运动全面展开,一个合村并庄,腾屋建厂的热潮在全县一哄而起。1961年经过整顿,全县仅留27个集体工业企业为自负盈亏单位。1973年10月;县工业局与二轻工业局分立,二轻工业局所辖集体工业的主要厂家有:轴承厂、农具厂、皮革制鞋厂、线材厂、被服厂、棉织厂、砖瓦厂等,共有职工1256人。工业年产值555.6万元。1975年,全县遭受特大洪灾,二轻集体工业企业固定资产损失322万元。1978年10月15日,县社队企业管理局建立后,社队集体工业企业有很大发展。1985年有集体所有制工业企业88个。其中县属企业14个,占15.9%;城市街道企业9个,占10.2%;农村乡办企业65个,占73.9%。全年完成工业总产值1485万元,企业总数分别比1980年和1984年增长15.8%和减少7.4%;工业总产值分别比1980年和1984年增长25.5%和13.5%。主要产品有农用地膜、镀锌铁丝、砖瓦、木制家具、纺织品、服装、各种皮件、劳保手套、轴承、钢板网、塑料制品、铸件、蚊香等。农用地膜、镀锌铁丝被省评为优质产品。

第三节 全民工业

1958年县工业基建交通部将毛笔、印刷、铁业、竹器、皮革制鞋(包括被服)、棉织、砖瓦6个生产合作社和搬沙管理站共7个集体所有制工业企业批转为县卫星人民公社地方国营工业企业。1959年,又建地方国营遂平县通用机械厂、造纸厂、钢铁厂、陶瓷厂、五金厂、玻璃厂、化工厂、油厂等8个工厂,全民所有制工业企业已发展到15个。1962年6月在“调整、巩固、充实、提高”的八字方针和《工业七十条》精神的指引下,对全县工业企业进行整顿,关闭钢铁厂、化工厂、玻璃厂,下放职工1650人(包括集体所有制工业企业职工)。调整后的全民所有制工业企业有:通用机械厂、印刷厂、河沙厂、陶瓷厂、电厂、造纸厂等9个厂。“文化大革命”中,又兴建起力车厂、化肥厂、塑料厂等。各职能部门也根据自己的特点和需要相继办起一批全民性质的工厂。1973年工业局所辖全民所有制工业企业13个,有职工1765人,年工业总产值1074万元。1975年8月,全县遭受特大洪灾,工业企业损失惨重,后经国家及各地支援,使工业生产逐步恢复生机,全民工业企业减至11个,年工业总产值降至945万元。1977年工业局主管的工业企业单位增至16个,有职工2062人,年工业总产值1730万元。1978年11月,县委遵照中共中央“调整、改革、整顿、提高”的方针,对全民所有制工业再度进行调整。先后关、停、并、转了陶瓷厂、卷烟厂、塑料厂、机械厂、农修厂,更新改造了水泥厂。各企业先后推出以厂长负责制为主体的岗位经济承包责任制,产品质量、经济效益、企业管理水平均得以提高。至1985年,全民所有制工业企业增至19个,有职工3476人,年工业总产值2322万元,比1980年增长38.8%。全民所有制工业企业的主要产品有塑料皮革设备、合成氨、2.5吨挂车、预制建材、水泥、河沙、机制纸、石子、石灰等。