遂平县西部为山区,东部为平原,南北两岗相夹,地势形同簸箕。汝河,奎旺河横贯县境,历来水灾频繁。中华人民共和国成立后,遂平县于50年代开始出工建筑板桥水库,拦蓄汝河洪峰,并对县境内所有河道进行以拦蓄、疏浚、培堤、除涝为主要项目的综合治理。到1985年,全县共用于水利投资款4745.21万元,建中小型水库18座,汝河培堤43.74公里,奎旺河培堤52.66公里,建塘堰坝172处、提灌站 109处、机井5028眼,有效灌溉面积55.37万亩(其中保灌面积23.5万亩),除涉面积22.4万亩,治理水土流失面积98平方公里。生产条件的改善使粮食产量不断增长,1985年全县粮食总产是1949年的3.3倍。

第一章 河道治理

第一节 汝河治理

汝河是遂平县境内最大的河流,盛产黄沙,为遂平一宝,但它也给遂平县造成不少洪水灾害。从清朝顺治元年(1644)到1984年的340年中,遂平县发生严重水灾26次,其中新中国建立后有9次。翻开古史旧志,“汝河溢,河堤决,人栖木,街行舟”的记载不乏章节。

根治汝河水害是千百年来遂平县人民的愿望。在封建统治时期,淹怕的灾民遇到洪水暴涨,便抬着整猪整羊,带着烙馍油饼,纷纷到河边烧香磕头,把供品扔进激流,祈祷“龙王饶恕”。一些贪官污吏假借治水之名,乘机搜刮民财,建庙宇、塑河神、愚弄百姓。也有一些地方官集资治河,明朝万历五年(1577),汝河决堤80余处,知县徐世隆捐奉雇工,倡导筑堤。河堤筑成,高两丈五尺,阔一丈五尺,堤上植柳树数千株,并在城南善庆桥旁(今南关大桥西)建大王庙一座,“以镇蛟龙”。

古代人民在汝河治理中,有些堤段修筑得相当坚固。明朝天启末年,曾任云南道御史官的李本固(汝南人)调信阳、南阳官兵到遂平东柳庄寨,协助百姓修筑汝河堤。堤高两丈,宽四丈,长二里,堤上木桩打眼灌水一个时辰不渗。彻底治理了这段遇洪则溃的堤防。后人把这段河堤称为“天官堤”。1951年夏洪水超过“天官堤”一米多高,“75·8洪水”中县境内60%的汝河堤被摧毁,而这段“天官堤”在多次洪水中均岿然不动。

长期的封建统治与近百年来的军阀混战,使汝河不能有效地综合治理。新中国建立后,毛泽东主席发出“一定要把淮河修好”的伟大号召,县委、县政府于1950年5月2日至24日,组织民工5611人,自城西关吴楼至汝南王桥寨36.6公里的汝河堤;培堤10.8公里,做土方4.4万立方米。1951年春修复汝河下游险工李集、杨屯、张湾、杜赵四处。同年4月,遂平县奉命组织文城、诸市两区民工4000人,参加板桥水库修建工程,以拦、蓄汝河上游洪峰。1952年遂平县又调集6个区1.3万民工,修筑板桥水库大坝,麦收后结束。1953年板桥水库大坝加固工程,遂平再次出工2000人,将1702米的土坝堤内平均铺块石护坡0.5米,翌年春完工。1953年冬,遂平县对汝河中游培堤及中下游险工加固,并对其支流孙沟、魏家渠进行治理,共做土方17万立方米。1954年组织民工3200人整修月儿湾险堤,并对其支流李秀河、阳丰河进行筑堤,完成土方5.5万立方米。1956年汝河修复工程参加干部78人,民工8869人,投资1.81万元,共做土方9.5万立方米,超额4.3万立方米。1963年冬至1964年春,县汝河修复工程指挥部动员石寨铺、车站、褚堂、常庄、张店、和兴、玉山、关王庙、阳丰9个公社7622人,整修西起孙沟、东止遂汝边界43.74公里的汝河堤防,坚持上土30厘米,拖拉机压4~5遍或胸高石硪3遍,完成土方58.93立方米,堤防标准:顶宽2.5米,内坡1:2.5,外坡1:2,超洪高1.5米,堤内外均植草皮。并修建月儿湾块石护坡307米,完成浆砌块石3000立方米,总计投资73.16万元。

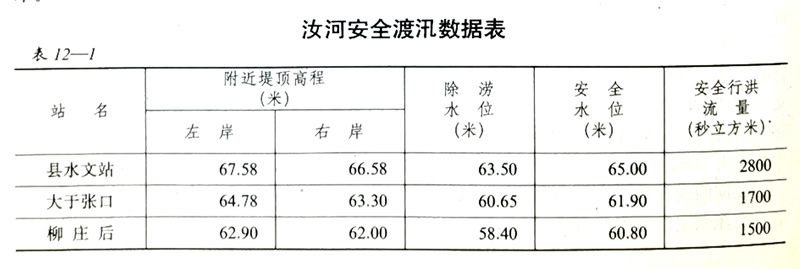

1965年汝河河道岁修工程中,将汝河两岸30公里长的堤防雨淋沟等,按社队所属堤段,分段进行整修,维修涵闸3座,新建1座,总计完成土石方7.5万立方米。1966年冬,北汝河第三期治理工程开始。汝河治理项目有:一、汝河西起车站公路大桥东至大于张分洪道口长5529米的疏浚培堤任务,挖方77万立方米,填方3.43万立方米,工日4万个。二、建车站汝河桥,修护坡一处,干砌块4060立方米,浆砌石2324立方米,混凝土20立方米。三、大于张分洪道长15.4公里,遂平完成境内10.6公里的开挖任务,挖方273万立方米,填方68.8万立方米,工日200万个,建桥4座、涵洞1座,裹头1处,干砌石3568立方米,浆砌石1258立方米,混凝土70立方米,钢筋混凝土780立方米。工程标准:汝河疏浚培堤按20年一遇洪水治理,河道疏浚断面坡1:2.5,老堤外倒土,筑堤顶宽3.5米,临水坡1:3,背水坡1:2.5。汝河分洪道底宽60米,边坡1:2.5,弃土成堤。临水面坡度1:3,背水面1:2。县成立了北汝河第三期治理工程指挥部,组织文城、车站、沈寨、阳丰、玉山、和兴、槐树、张店、常庄、石寨铺、城关12个公社2.45万民工,于1966年冬开工,1967年夏完成汝河大于张分洪道工程,1967年冬至1968年夏汝河疏浚培土工程结束。但尚有40余万立方米土方未完成。到1975年,汝河共建桥梁4座、涵闸13座,安全行洪量达到2800立方米/秒,相应保证水位为65米。

从1955年板桥水库建成到1975年20年中,汝河除1963年常庄公社杜赵堤防陷坑决ロ一次外,无发生其它决堤泛滥事故,内涝灾害减轻。板桥水库水电事业迅速发展。1972年7月2日,汝河流域虽遇特大暴雨,上游人库流量高达6432立方米/秒,超过汝河最大行洪量一倍以上,但由于板桥水库的拦蓄作用,下游河道安然无恙。避免了一场“汝河溢,漂溺数千家”的灾难。

“75·8洪水”使汝河治理工程遭到毁灭性破坏(详见“75·8洪水纪实”)。县成立汝河、奎旺河恢复工程指挥部,动员全县15个公社5.29万人,于是年11月20日治理工程全面开工,堵较大河堤决口80余处,长4.55公里,修复左堤57.5公里、右堤52.9公里,治理总长110.4公里。工程标准:照原定防洪水位超高一米进行堵口复堤,两岸堤顶同高,复堤断面一般宽4米、堵口段5米,堤坡1:3或1:2.5,共做土方230.4万立方米,清淤57万立方米,清基26万立方米,工日350.2万个,投资232.4万元,同时完成大于张分洪道土方10.2万立方米,投资6.6万元。建筑物工程:完成砌方6.65万立方米,钢筋混凝土和混凝土23.4立方米。汝河治理工程恢复“75·8洪水”前的质量标准。1982年7月,汝河洪水超过设计标准0.7米,大部分支流溃堤,干流十几处决口,大石桥以下干流基本安全,显示了恢复治理的效果。为提高防洪效益,是年11月,县汝河、奎旺河修复加固指挥部组织9个公社2.07万人,加固汝河左堤东起京广铁路、西止阳丰河北堤邵屯,全长18.6公里,堤顶宽4至5米,堤坡迎水面1:2.5,背水面1:2,干么重1.55~1.6吨/立方米。左堤比右堤高出1米,同时建涵闸6座,共做土方42.22万立方米,砌石及混凝土1123立方米,国家投资62.2万元。1983年至1984年,完成左堤尾工2万立方米。在徐店、水文站后及翟湾三处完成护坡土方2.97万立方米,砌方333立方米,混凝土967立方米。中和铺退堤完成土方7.19万立方米,设备厂后培堤土方0.43万立方米。1983年春,为确保火车站各单位物资财产安全,从汪庄后汝河堤防向南,沿曲线向东至京广铁路路基修筑浆砌石防洪堤一道,长970米,底宽1.9米,堤坡一面直立,背水面1:0.3,高2.6米,投资21.6万元。1984年水利局施工队承修汝河张赵庄混凝土护坡,长200米,基础为钢筋混凝土桩,共下桩110根,投资12.3万元。1985年新修混凝土护坡7处,长760米,整修桥涵7处,总投资76万元。

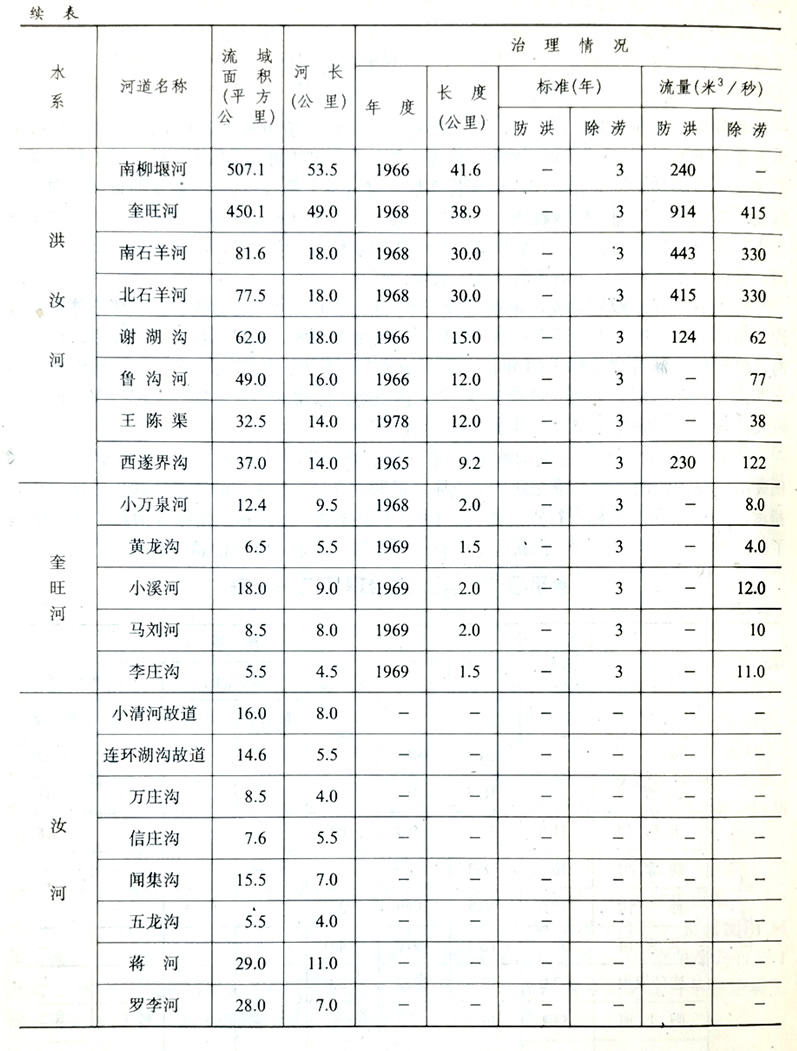

第二节 奎旺河治理

奎旺河源于县西山区,跌差大,水流急,每逢汛期洪水暴涨,水势凶猛,奔腾直下,河道决堤事故经常发生,给人民生命财产造成的损失仅次于汝河。

古代人民对奎旺河进行过多次治理,明朝天启元年春,遂平知县胡来进从城东北吴家桥至梁湾西开挖奎旺河分洪道(名日玉带水),深两丈,导石羊河和孟家湖坡水人汝河。清朝乾隆二十二年(1757),知县金忠济组织民工治理吴家桥至靳家桥一段河堤,筑成南堤6411丈,北堤6830丈。又于堤外各开引河一道,深5~6尺,以分水势,并选派忠诚老练百姓42名,每人管理河堤300余丈。1939年(民国28年),遂平县长袁森组织民工,西起半坡店的三岔口,东至遂蔡交界处,将奎尫河下挖三尺,河底加宽一丈,疏浚河道50里。这些局部治理工程,均未根治其水害。

建国后,全县人民对奎旺河进行以疏浚、筑堤、分洪为主要项目的综合治理。1950年春,县成立治河指挥部,组织7个区1.85万人,对奎旺河(牛洲村东至县边境长3.7公里)、南柳堰河(奎旺河人口至上蔡县蔡埠口12.74公里)进行疏浚治理,59天共做士方27.73万立方米。1951年春,县成立治淮总队,组织8个区1.19万人,疏浚治理奎旺河姨娘庙至前炉段,作工70天完成土方45万立方米,建闸7座。并在前炉东沟通石羊河人奎旺河,当石羊河水位高时,可分洪人奎旺河,水位低时仍走原道。1953年冬根据当年水位,对奎旺河中游做了堵口培堤工程,1954年1月至3月24日全部结束,完成土方4.5万立方米。并对奎旺河中游险工加固,完成火龙庙、龙庄、牛洲堤防退建。1955年春动员民工6000人,对奎旺河中段培堤完成土方6,2万立方米。1957年冬修建下宋水库,翌年春小型一类水库建成,减轻了山洪对奎旺河的冲击。

1965年冬北汝河治理第二期工程开工,遂平县成立北汝河治理总队,动员15个公社1.3万人,成立15个兵团,在完成高湾至谢湖沟的治理任务之后,继续向上游治理,于1966年麦收前又完成谢湖沟以上至老潭嘴的疏浚任务,总长17公里,做土方6.7万立方米,工日59.8万个,建桥5座、涵闸8座。1966年冬县成立北汝河治理第三期工程指挥部,组织玉山、车站两公社民工开挖奎旺河老潭嘴分洪道,翌年完工。分洪道流经车站公社的时湾、吴桥、小郭庄至殷楼东人汝河,最大行洪量650立方米/秒,长3725米,挖方55万立方米,填方23万立方米,工日55万个,建筑物3座,投资40万元。1968年冬至1969年春,在北汝河治理第四期工程中,遂平县完成奎旺河老潭嘴以上至后黄庄西的疏浚工程,全长13.8公里,开挖土方183万立方米,建涵闸8座、生产桥3座。治理后的奎旺河,郑湾以上洪峰流量为760立方米/秒,郑湾下至老潭嘴分洪口为914立方米/秒。保证水位:郑湾67米,老潭嘴64.26米,孙庄55.1米。防洪标准:老潭嘴以上为20年一遇,下段不足三年一遇。

“75·8洪水”使奎旺河堤防水毁59处,长1.41万米,冲毁桥闸18座,老潭嘴分洪道堤防水毁10处,长3550*。1975年11月20日全县5.29万人投人修复水毁工程。奎旺河东起遂上边界,西止玉山公社红卫大队马庄,两岸长70.93公里,治理长度52.66公里,其中堵口60处,长17.96公里,做土方150万立方米,工日146.7万个,投资102.2万元。老潭嘴分洪道两岸堤长7.18公里,治理6.18公里,其中堵口9处,长4.35公里,做土方30万立方米,工日29.25万个,投资20.9万元。并建桥9座、涵闸11座。1976年2月修复工程基本结束。

1982年7月,奎旺河再次遭洪水破坏,四处决口长3465米,土方1.56万立方米。10月经省、地批准,县组织张店、车站公社1770人,采取包干办法,由公社负责施工,一个月完工,国家投资6607元。1983年至1984年完成火龙庙退堤100米,整修涵闸14座,做土方2254立方米,砌砖石112立方米,混凝土及钢筋混凝土3.8立方米,投资1万元。1985年完成后黄庄至江刘庄西南石羊河培堤工程及沈寨乡后炉北石羊河培堤工程,堵决口11处,整修涵闸11座,新建1座,总投资22万元。

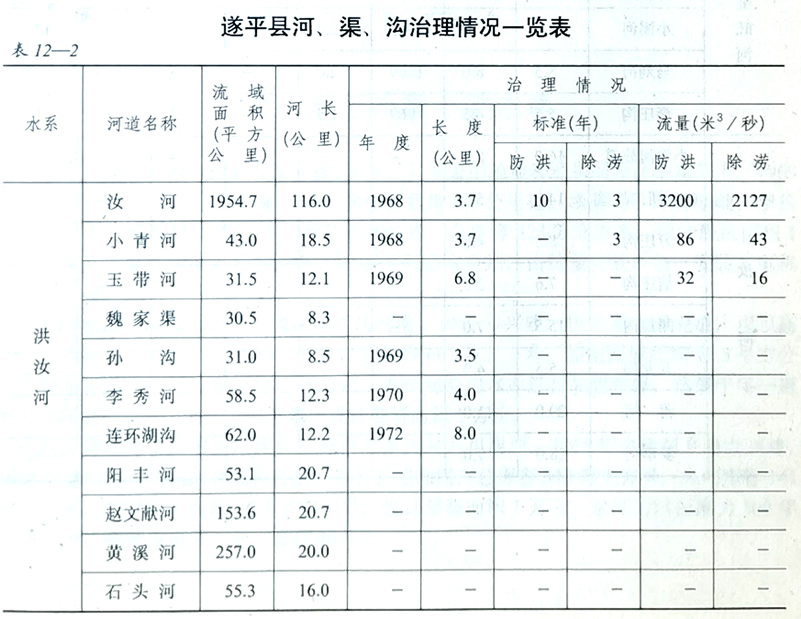

第三节 支沟治理

在汝河、奎旺河两条河流上,遂平县境内有大小支沟30多条,其中,流域面积30平方公里以上的19条,以下的13条。明朝天启元年,知县胡来进倡导开挖新河,解决城北孟家湖一带的坡水。崇祯末年,兵部侍郎魏天赏(遂平籍),从关王庙乡的荒坡陆向北往魏楼、刘楼、八里铺至城南魏庄,开挖魏家渠人汝河,以排汝河南岸凹地坡水。清朝乾隆二十二年(1757),县令金忠济为解决汝河向新河倒灌,从新河人汝河的洪石口,经橡树湾,沿新河东岸的祁庄至石羊河,筑一长堤,名为吴家堰。

建国后,党和政府对支沟治理进行全面安排。50年代,主要做了县东部王陈渠。鲁沟、谢湖沟的除涝工程。并在张店、常庄、石寨铺等乡的地凹易涝区,打围庄堤,挖排涝沟,修建桥、涵等建筑物。60年代,主要治理了小清河、玉带河、李秀河、孙沟河、连环湖沟等。70年代,全县大小河道32条,按照防洪除涝的要求,进行全部治理,但尾工较大,均未达到除涝5年、防洪20年的设计标准。

“75·8洪水”全盘打乱支沟治理计划,进入80年代,又受“82·7”、“84·9"两次洪水的袭击,使支沟的排涝系统受到严重破坏。根据中央把水利工作的重点转移到管理上来的指示,全县把水毁工程进行重点修复,1985年结合水、田、林、路综合治理,重新治理了反修河、罗李河等涝片,挖新沟103条,洗老沟220条,整修桥涵5200座。