第五章 文 物

第一节 遗址 古墓

一、遗址

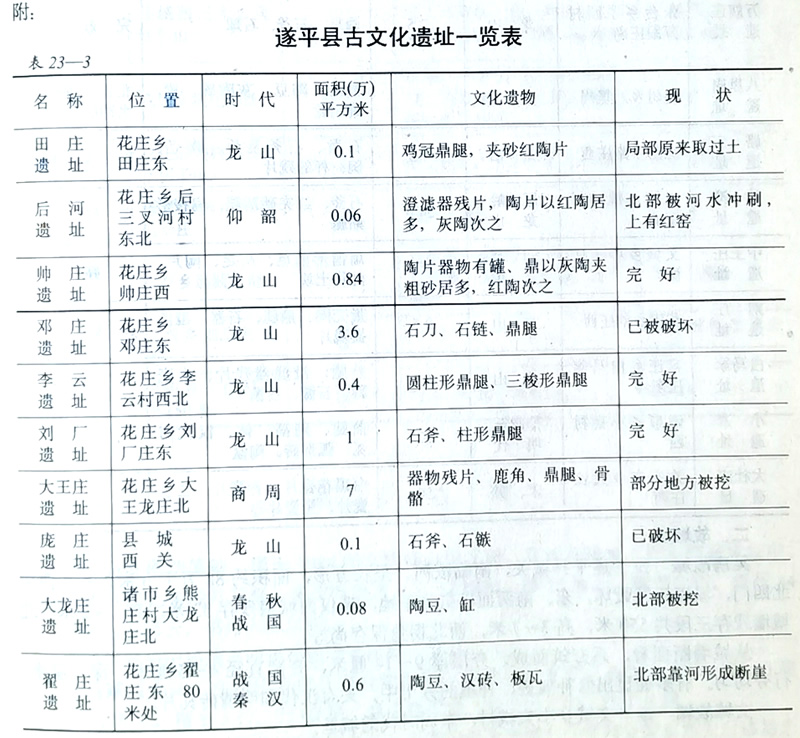

遂平县境内文化遗址40余处。多为新石器时代仰韶文化和龙山文化遗址。主要分布在县城西部河流沿岸或湖畔,其内涵类似郑州大河遗址三、四期文化。县内龙山文化遗址的器物同湖北屈家岭文化遗址有许多相同之处。

和崔遗址 位于花庄乡和崔村西,东西长200米,南北宽150米,面积约3万平方米。遗址北部被下阳河冲刷成断崖,暴露出的文化层厚2~4米。遗址内含仰韶文化和屈家岭文化。彩陶中有红衣黑彩、白衣黑彩和白衣红彩等多种。其它陶片以泥质红陶、灰陶较多,黑陶较少,纹饰有兰纹、弦纹和附加堆纹能识别的陶器有罐、钵、鼎、碗、纺轮、球等。还有石斧、石凿、石刀、骨锥、骨凿等生产工具。

杨台寺遗址 位于诸市乡杨台寺,东西长320米,南北宽250米,面积约8万平方米,高出地面近7米。遗址西部的断层上暴露出明显的文化层2~5米不等。已发现有灰坑房基、柱基、陶灶及大量红烧土。从采集的陶片看,有泥质、夹沙,夹蚌三种。陶色有红、黑、灰、棕、黄色,多为素面。也有彩陶纹,饰有兰纹、弦纹、镂孔和附加堆纹。能识别的器型有鼎、罐、钵、碗、澄滤器等。采集到的生产工具有石斧、石盏、石链等。

唐岗遗址位于车站乡唐岗村北,是一块高出地面2米的岗丘,东西长288米,南北宽180米,面积51840平方米。遗址北部紧靠汝河,由于河水常年冲刷,形成高10米的断崖,文化层清晰,发现有灰坑、灶、房基和大量兽骨、红烧土。采集到的磨制石器有石斧、石凿、石钵、石刀、石链等。陶器有杯、罐、碗、豆、鬲、鼎、澄滤器和纺轮。泥质和夹沙陶均以灰色为主,红黑次之,素面居多。

五龙口遗址 位于诸市乡五龙口村北,是一座高出地面2~6米的大士岗子,南北长200米,东西宽140米,面积2.8万平方米。遗址西部紧临汝河,因常年冲刷形成断崖,故称其为“冢子崖”。从文化层上可以明显看到袋形灰坑、窑壁、房基等。采集到的磨制石器有斧、铲、矛、镞、球等。打制石器有黑色燧面尖状器青石刀,陶片有钵、盘、豆、鼎、杯、罐及澄滤器等。以灰陶为主,黑陶和红陶次之。器表多为素面磨光或饰以兰纹,也有少量饰绳纹和附加堆纹的。

马台寺遗址位于诸市乡马台寺学校,遗址高出地面7米,东西长120米,南北宽190米,面积2.28万平方米。四周有1935年修的寨墙,高1~4米。文化层深处为2~4米,最浅处为0.6米,上层为商代遗存,下层为龙山文化堆积。从北部深沟的断崖上可以明显看到文化层的灰坑和陶窑残壁。采集到的石器有刀、斧、箭头、鹿角、纺轮、鼎、鬲等。陶片以夹沙灰陶为主,黑陶次之,纹饰粗绳纹和素面居多,兼有兰纹、粗绳纹、附加堆纹,还见有灰色蛋売陶片。

二、故城址

吴房故城 位于遂平县城关,南临汝河,呈长方形,面积约88万平方米。有东西南北四门,城墙历经毁坏,东、南两面已夷为平地,现仅西城墙残存33米,高1~2米,北城墙残存三段共550米,高3~7米,西北拐角保存尚好。从城墙断面看,系夯筑而成。夯层厚9~14厘米,夯窝直径4~5厘米,深2厘米,行夯均匀。有多处显出修补痕迹,补填的夯土中,夹有汉代和明清砖瓦片。

文城故城 遂平文城乡小文城村,东周时代的城址。

斗城故城 遂平沈寨乡小寨村,商周时代的城址。

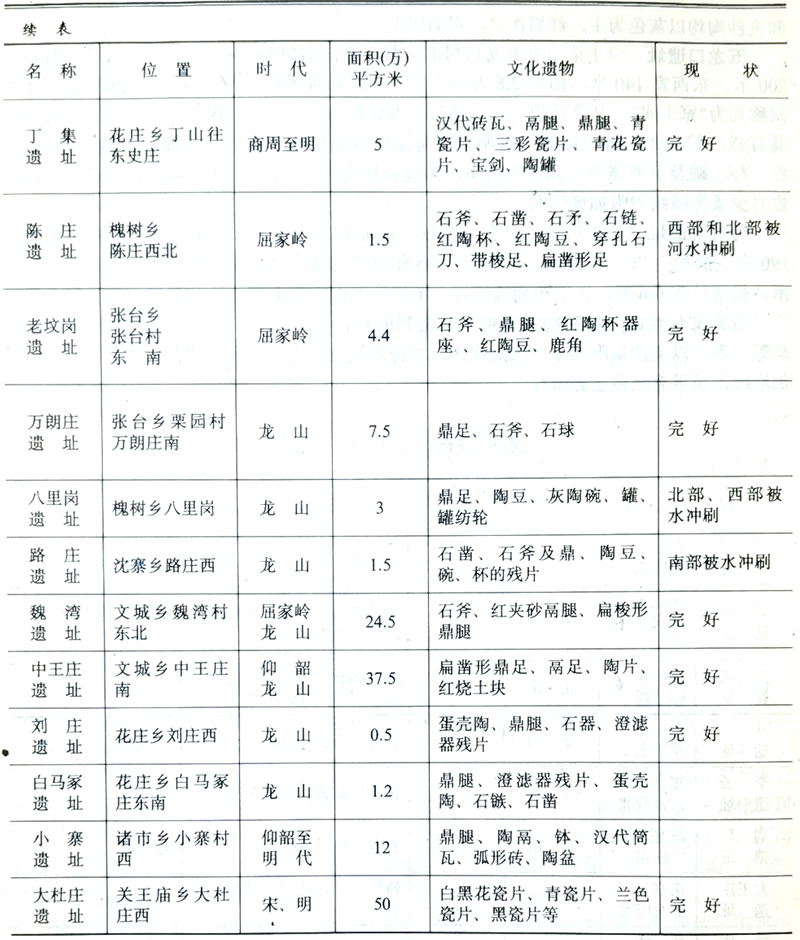

三、古墓

遂平县境内历代基葬均有发现,但保存完整者尚少。1972年至1975年平整土地时发现古基甚多,随葬品多数被砸,基室被掘。1975年,沈寨乡发现一座棺室墓,挖出女尸一具,女户出土时皮肤富有光泽,尚有弹性,据分析为明代所葬。已发现的古基中大多为汉墓,砖结构,随葬品以生活用具为主。

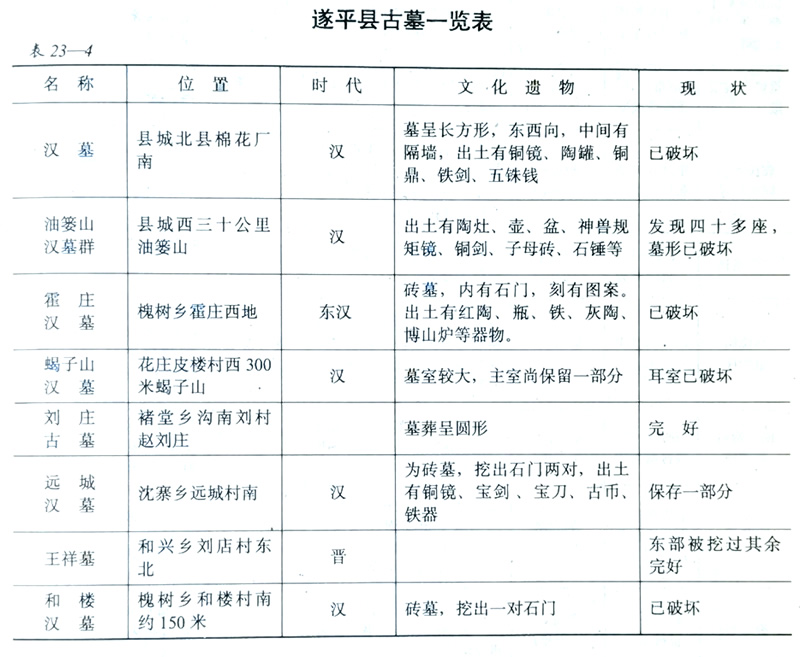

第二节 古 碑

下阳会义勇功德碑 碑于1984年文物普查中发现,存放花庄乡下阳村郭德成家中。该碑系清宣统元年端月所刻,高170厘米,宽52厘米,厚12厘米,楷书7行,每行44字,撰文人张彩云,书丹人陈风张。

主要内容是记述咸丰四年在遂平镇压捻军情况。

白马冢西会碑 在花庄乡白马冢村德成家。该碑系长方形,高160厘米,宽50厘米,厚11厘米,楷书5行,行40字,爱克明撰文,清光绪二十二年十月刻。

文云:“我遂邑西白马冢村历来每岁春有炎帝圣会至光绪十三年间分为东西先后移易未有定期我西会公议定期于三月初五演戏神分班轮流不齐至今以往永费变更现今会中所存钱百有余串各村首分存四分生息以为演之资若有生息临期不到者于本村会首是问。”

第三节 馆藏文物

遂平县文化馆现藏文物432件,其中一级文物2件,二级文物19件,三级文物90件,等外品320件。

一级文物唐代宝像花透光镜。1975年12月25日在遂平月儿湾修复汝河堤时出土,直径16.9厘米,半球形,钮径1.5厘米,重500克,镜背有七朵全开的花朵,一朵居中,六朵分布于周围。将铜镜对准阳光,映在墙上能把背面的花纹显现出来。因出土时后边缘略有碰撞,映像中有三朵花纹较清晰,其余显扁形。花朵的位置前后相对,边缘有两处散光。此镜对研究唐代透光镜的映像原理具有重要学术价值。

一级文物唐代八卦双变镜。1974年常庄乡社员李满堂发掘,直径21.4厘米,厚0.6厘米,系青铜铸造,铜质泛白,背面中央有半月形,钮上方有饰两周凸弦的圆形图案,直径5厘米,内有铭文“日、月、镇”三字,一周有七个均匀的文字图案,钮下有一方形的变形文字,左右各饰一鸟,相对而立。该镜为研究唐代人们对天文知识的探索和应用,提供了实物资料。

二级文物有宋钧瓷彩盘、白釉黑花瓷盆,汉代的神兽规矩镜、昭明镜、神兽镜、严氏铜洗、日光镜、铜洗,唐代的瑞兽葡萄镜、黄釉注子、菱花式花鸟镜、菱花式瑞鸟镜、元代的豆青瓷碗、铜权,明代的青花带盖瓷罐,战国时的铜戈,金时的副统地字号印、都弹压印,商代的玉铲。

第四节 文物管理

一、文物普查

1977年遂平县人民文化馆组成4人文物普查小组,对全县文物进行第一次普查,发现古文化遗址5处,故城3处,收集流散文物170件。1984年4月,遵照上级布置,在县文物保护管理委员会和文物普查小组的直接领导下,由县文化馆组织各乡、镇文化专干及业余文物骨干253人,在全县范围内进行的文物普查工作,历时一年半,共查出古文化遗址23处,革命遗址、纪念建筑物2处,革命活动地2处,古墓葬10座,古建筑及古民居12处,石碑57座,石刻造像6处,收集流散文物468件。通过普查;整理编写了《遂平文物普查资料汇编》和《遂平县文物普查档案资料》。

二、文物管理

1942年(民国31年),遂平县文献委员会成立。负责收集文献资料和古旧图书。民众教育馆内设博物标本室,有明代成化大铁佛像一,大石像一,青石真武像二,五代硫砖二,元代文石碑及明代成化钟各一,因战乱此物去向不明。

1950~1985年全县共收集流散文物875件,通过整理以四个展柜展出。1984年县文化馆楼建成,设文物专干2人,文物仓库3间,办公室1间,面积100平方米。对馆藏文物分类造册,县以上文物保护单位保护的文物都建立保护组织,分别埋设界桩,设置保护标志,划保护范围。