第一章 县 城

第一节 县城沿革

遂平县治城关镇系隋唐时期的吴房县治,唐宪宗元和十二年(817),李愬雪夜平蔡州,改吴房县为遂平县,其县治仍在于此。在此之前,即西汉高帝置吴房、灈阳二县,以至魏晋南北朝,吴房、灈阳各治何所,原先一向认为,吴房从建县起即治今城关镇,而灈阳县治却无可考。今人提出异议,认为吴房位于西,灈阳位于东,当时,吴房县治应是今文城乡的小文城,灈阳县治应是今之城关镇。两种说法孰是孰非有待今后继续考证。但城关镇作为县治,始于西汉之初,距今已有两千一百多年历史,是无可异议的。

城垣始筑何时,已无可考。元朝末年,城垣“周围九里三十步,高二丈二尺,厚一丈;池深七尺,阔倍之。四正有门四,门有楼:东日朝阳,西日通济,南曰迎恩,北日拱极。明初毁”。至明正统十二年(1447),知县王琏重筑。正德八年(1513),知县王伯爵始愁以砖石,计一千三百二十七丈,阔三尺。嘉靖元年(1522),知县贾璘于四门之上重建四楼;三十四年(1555),知县刘良采重修,改题:东日东作,西日西成,南日南薫,北曰北极。至天启元年(1621),知县胡来进以东门离学宫太近,“气泄无蓄”,影响人材的培养,因而,封闭东门,另于其南百余步处新建一门,题名“新作”,后人称之为“小东门”。明末战乱,多处焚毁。清顺治三年(1646),知县刘骏声修整如故。此后,历经各代多次重修。至光绪二十九年(1903),于城垣东北角修砖塔一座。1939(民国28年)春,城墙拆除,塔亦随之拆除。建国后,群众推土平壕,营建住宅,原城墙遗址,多被占用。现仅存西墙33米,高1~2米;北墙三段共550米,高3~7米。经丈量东墙长981米,西墙长1074米,南墙长837米,北墙长922米,面积87.9万平方米。

城内布局,明清以至民国无甚变化。主街东西向,县署位于主街偏西路北,(今政府招待所)。由县署至西门谓西大街,至东门谓东大街。由北门(北墙偏西处)至主街口谓北大街,再往南谓南海街。由南门(南墙偏东处)至主街口谓南大街,再往北谓仓街。由仓街北口往西至北大街,谓会馆街,由南海街往东至南大街,谓马神庙街。

较大的店铺多集中在东西大街,南大街粮行居多。临街门面房子多是砖木结构,背街小巷一般居民住房多是海青房,贫民则是土坯草屋。几处大地主的城宅,青砖瓦舍,进二进三,富丽堂皇。古代建筑除庙宇外,还有黉学(学宫)、贡院(马神庙街路北)、吴房书院(南关南端路东),其主要殿堂顶梁立柱,飞檐翘角,比较壮观。可惜1928年后相继改作学校,建国后,为了建设的需要,古建筑均被拆除,遗址亦荡然无存。

第二节 县城建设

建国后,县人民政府仍驻原政府院内,县委驻马神庙街路南魏姓宅院中。随着经济形势的发展,县城建设重点逐渐向东转移。1958年,首先在城东关至车站大道南侧建县医院及通用机械厂,“75.8”洪水后,县委、县政府在大道北侧选址兴建办公大楼,所属各局、委也相继迁至大道两侧。高楼大厦,鳞次栉比,形成一条新街,俗称八里长街,取名建设路。原县城相对之下,称之为老城;老城中的主街一东西大街也就称之为老街了。至此,城区的规模西起西关西端、东至火车站铁路东侧铁路新村,东西约5公里长、南北约1公里宽。

一、街道建设

建国前,县城内有街、巷18条,均为土路。街道狭窄,风天尘土飞扬,雨天泥泞难行。东西大街仅宽7米,其它不足5米。

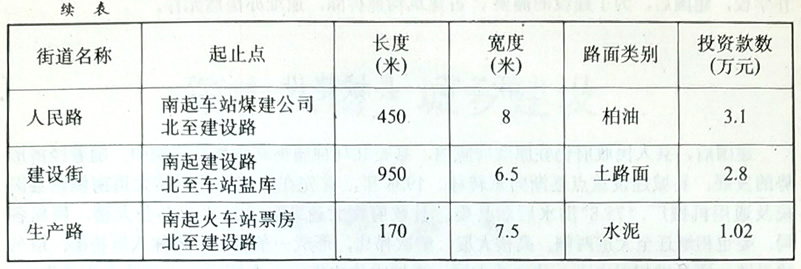

1957年,县人民政府组织干部、职工、学生义务修路,将东关至火车站的大道整修为砖渣路面。1969年冬至翌年春,将县城主街(东西大街)拓宽至14米,并铺设为混凝土路面。1974年,对县城主要街道进行较大规模的整修。先后将北大街、南大街、马道口街、马神庙街、东关街、西关街铺设为柏油路面。1981年冬,将环城路南段和西段拓宽至25米,并铺设为柏油路面。1983年又将东西大街改建为柏油路面,同时,将中学前街、后贯街(建国前的会馆街)、民主街(仓街)等7条街巷铺设为柏油路面。

建设路(原东关至火车站的大道),县政府于1977年组织干部、工人、学生将路基提高0.5~1米,路面由10米扩至30米,全部铺设为柏油路面。至此,遂平县城的主街由老城的东西大街转化为新建的建设路了。

二、公共设施

1、街道照明 民国年间,县城内仅衙门口、十字街口、个别较大的服务业门前悬挂玻璃罩煤油灯数盏。建国后,随着电力事业的发展,街道照明也逐步得到改善。1958年底,遂平开始利用火车头发电,于是,在东西大街安装路灯14盏。此后,临街的主要机关、商店、工厂、学校大门口也相继安装灯泡60盏。夜间照明约3小时。1973年,全县改用电网供电后,火车站及县城各主要街道逐步增多路灯的盏数。1978年以后,在东西十字街口、电影院门前、火车站主要场地改装成水银吊灯,并在主要街道每隔100米安装路灯一盏,彻夜照明。1983年冬,所有街道路灯全部换成水银灯,共120盏。1985年底,全县城架设街灯专线8条,全长15公里,造价2万余元。

2、供水 建国前,县城居民依仗土井供水。由于县城居民区年代久远,地下水质碱度大,味涩苦,群众称之为“苦水井”。街道茶肆或有钱人家,,则往沙河取水。1966年,县拨款10万元,在青龙池西南角兴建自来水厂。凿水井3眼,深120米,建水塔1座,高25米,容水量50吨,输水管道长4公里,日供水量1000吨。机关、企事业单位自已铺设水管,其它设7处供水点,付款供水。1974年,县拨款改建水厂,由于“75.8”洪水破坏,至1978年始竣工使用。新水厂建水井3眼,深90米,水塔1座,容量150吨,并配有提水机3部。1985年底,县城自来水用户达1320户,铺设管道6公里,年供水量65万吨,日供水量达1800吨。保证城内机关、学校、工厂、商店等单位和居民生活、生产用水。个别较大企业、机关和车站有关单位,自建水塔供水。全县城共有机井14眼,完全满足了用水的需求。

3、排水 县城原无排水系统工程,街道污水、雨水自然分流,排人城内各水坑中。1970年,整修东西大街时,开挖沿街排水沟600米,并增设水泥盖板。之后,马神庙街、中学前街、小南海街在铺设柏油路面时,开挖排水道,增设水泥盖板。其它街道多为排水明沟。建设路于1985年修建排水沟,深1.6米,宽2米,用石砌成,上有盖板,投资20万元。

1985年底,县城有排水暗道8条,全长12公里。至此,县城街道排水系统臻于完备,流量最大可达每小时300立方米,分别排人青龙池、青牛池和汝河内。

4、绿化 1979年前,县城街道绿化工作无具体机构统一管理,加之有些街道狭窄,无法种植树木。仅60年代后期,于东关至车站大道(后为建设路)两侧种植加拿大杨。在沙河堤岸、旧城垣,城壕边栽种柳树、洋槐、泡桐等,但管理不善,成活率低。

1980年,街道绿化工作由城建局负责管理。1982年,县投资1.1万元,引进一批法桐,栽种于东西大街两侧。同时,县体育场、纪念塔周围、车站河滨小游园等处栽种松柏、龙柏等观赏树种;各机关、学校院内也都种植泡桐、梧桐、加拿大杨等。建设路两侧成活法桐400多棵,连同原来成活的3000多棵大叶杨,已初步形成了林荫大道。1982~1985年底,县城街道两旁共栽各种树木2500余棵,成活2000棵;城内其它地区植树2.5万余棵,成活1.8万多棵。

5、环境卫生 建国前,县城内居民不多,流动人口亦少,机关、学校、住户均建有厕所,粪便、垃圾处理较易,主要街道有专人打扫,遂平小城,尚称清洁。

建国后,1955年,县成立爱国卫生委员会,负责全县卫生事宜。当时,爱国卫生委员会规定:机关、学校、企业单位,卫生工作应确定专人负责,每星期六下午,进行一次大扫除,全县定期检查、评比。“文化大革命”期间,这一规定遭到破坏。1978年,爱国卫生委员会恢复工作,县直各单位都成立了卫生领导小组,每年元旦、春节、“五一”、“十一”等重大节日之前,举行全面环境卫生大检查,采取表扬、批评和经济制裁相结合的办法,使环境卫生日趋好转。

1963年,城关有清洁工5人,配备架子车3辆,负责打扫主要街道。1985年底,清洁工增至8人,日清扫面积1.2万平方米,清运垃圾20余吨。

三、公共建筑

1953年,在县政府门前维新街中段西侧兴建人民会场,占地6000平方米,建筑面积600平方米,为砖木结构,舞台前有马蹄形木楼。1963年拆除木楼,地板改为后高前低倾斜式。此为遂平建国后第一座大型公共建筑。

1958年,拨款35万元,在东关外大道南兴建“工”字型县人民医院大楼,占地面积5082平方米,建筑面积1815平方米。此为遂平第一座最大的砖木混凝土结构楼房。

1971年,在东关路北兴建电影院,造价70多万元。建筑面积600平方米,有座位1200个,砖木混凝土结构。

1976年开始,在建设路中段北侧,拨款44万元,兴建县政府办公大楼,混凝土结构,建筑面积5152平方米,4层,楼长92米,宽14米,高15.5米,计119间,房间进深5.5米。

1977年,拨款8万元,于建设路中段路中修建革命烈士纪念碑,基座长阔各20米,碑高30米。

同年,于建设路西段路南,投资35万元,兴建商业局办公楼,3层,高10.3米,建筑面积1386平方米。

同年,于商业局办公楼东侧毗邻,兴建交通局办公楼,3层,高10.5米,建筑面积1845平方米,造价23万元。

同年,于车站大桥东路南兴建木材公司大楼,3层,高10.5米,建筑面积1260平方米,造价30万元。

1981年于建设路中段北侧兴建农业银行办公楼,3层,全长42米,主楼进深13.2米,建筑面积1280米,造价17.5万元。

1981年,于建设路中段路北兴建县委办公大楼,混凝土结构,建筑面积2868平方米,主楼4层,楼长64米,阔14.5米,第三层高10.5米,总计96间,造价33万元。同年,于建设路中段路南兴建公疗医院楼,3层,高12米,建筑面积739.平方米,造价30万元。

1982年,于建设路西段路北兴建邮电大楼,楼长67米,阔10米,4层,高20米,建筑面积2680平方米,造价32万元。

同年,于建设路中段路南兴建文化馆办公楼,3层,高12.5米,建筑面积350平方米,造价13万元。

同年,于建设路中段路北兴建俱乐部大楼,3层,高11.5米,建筑面积1500平方米,造价13.5万元。

1983年4月,于建设路中段路北兴建影剧院。河南省建筑设计院设计,驻马店地区建筑公司第三工程队施工,为钢筋混凝土框架结构,长95米,阔24.7米,高21米,建筑面积2496平方米,可容观众1490人。

影剧院分主楼和观众厅两部分。主楼3层,供放映和办公使用。钢木组合屋架,机平瓦屋面,屋架下弦标高13.6米,配以泡沫塑料吊顶。二楼观众席紧靠主楼,可安装空调设备。

1984年于建设路中段路北兴建县供销社办公楼,楼长60米,房间进深9.5米,内廊宽1.72米,3层,建筑面积1420平方米,投资22万元。

其它较大建筑还很多,如国营浴池、遂平服务楼、百货大楼、工商银行办公楼等。截止1985年底,县城公共建筑达 80313平方米。

四、住宅建设

建国后,县城人口不断增加,依靠房产部门兴建和改建旧房,已不能满足日益增长的需要。因而,机关、学校、工厂、商店等部门,纷纷筹集资金兴建职工家属住房。1977~1985年间,房管部门新建和改建住宅27708平方米,各机关、企事业单位建造宿舍房39855平方米。

县城居民随着生活水平的提高,也都改建或新建家庭住宅,至1985年底,共建房2.5万平方米。

总计,1985年底县城住房面积达29.5万平方米,人均7.6平方米,干部、职工住房紧张局面为之缓解。