第三章 乡镇简况

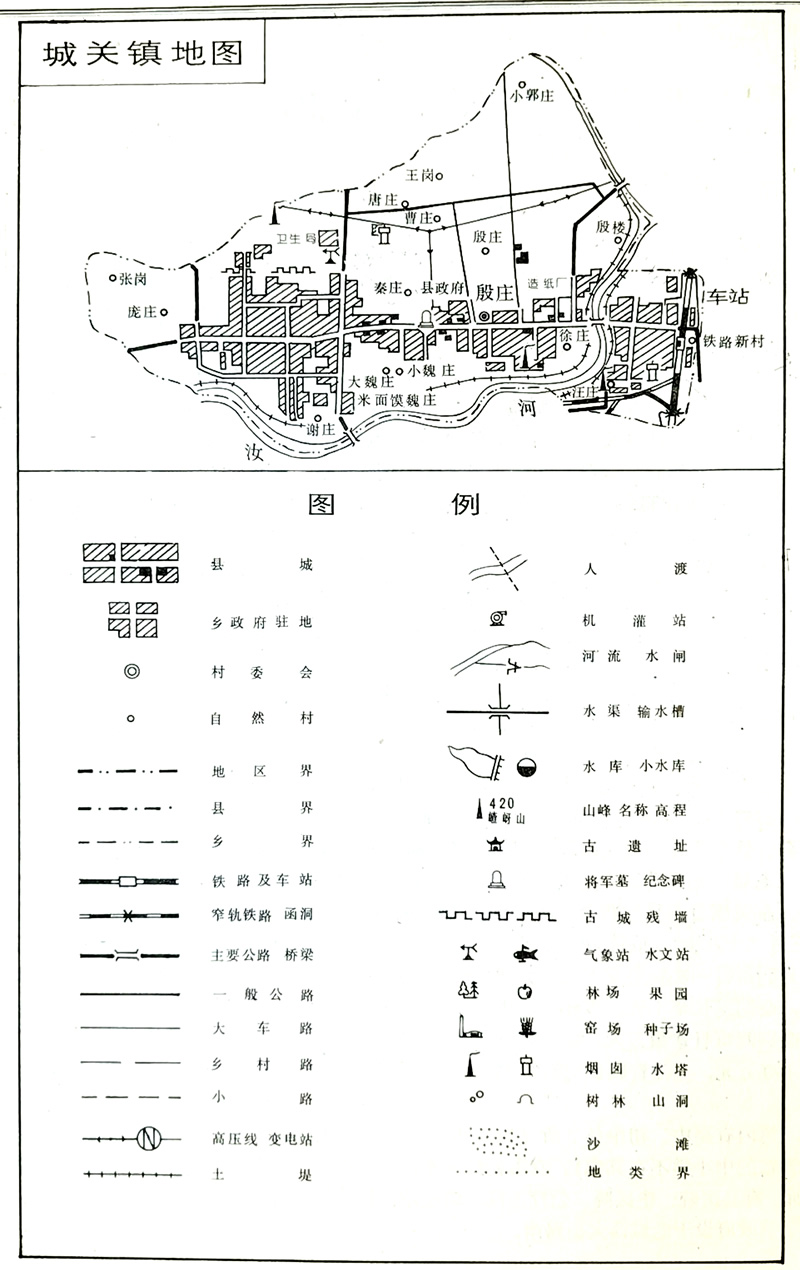

第一节 城关镇

城关镇位于县境中部偏东,系唐代以来的遂平县治。1941年建置灈阳镇,包括县城周围地区,共辖19保。建国后,于1951年设城关镇,辖县城、四关及火车站居民点。二者之间由一条4公里长的公路相连。1958年,开始在公路南侧兴建县人民医院及国营通用机械厂。1975年8月遂平特大洪水后,县委、县政府及许多所属局委相继由城内迁往公路两侧。从此,高楼大厦栉比鳞次,形成一条新街,俗称八里长街,定名建设路。原位于公路两侧的车站乡殷庄村委,亦于1985年划归城关镇所辖。至此,城关镇西起连环湖沟,东至铁路新村,南濒汝河,北邻车站乡马庄村委,东西长4.5公里,南北宽1.95公里。农业人口10385人,非农业人口14903人,其中回族463人,满族4人,苗族1人,余为汉族。

1937年前,城关仅有炉坊、油坊、烟坊等手工业作坊。抗日战争后期,私人兴办明亚铁工厂、卷烟厂,但规模很小,机械靠人力推动。建国后,先后建立地、县、镇分别管理的工厂36家,职工在百人以上的有设备厂(地区管)、化肥厂、沙厂、水泥厂、造纸厂、面粉厂、石料厂、纺织厂、塑料厂、五金厂、砖瓦厂、电业公司(以上均为县管)。镇办工业有塑料制品厂、蚊香厂、玻璃厂、电器修配厂、农机厂、印刷厂、冰棒厂等。镇属厂职工达706人,年产值350万元。

全镇耕地5921亩,主要种植小麦、玉米、大豆等。1984年粮食总产147.5万公斤,油料2万公斤。13个蔬菜生产队,以种植蔬菜为主。后贯白菜,品质优良,久负盛名。

1952年,全镇(老城、火车站)有证个体户240户,主要经营百货、杂货、五金、医药、饮食服务等业。1979年以来,商业服务网点和个体工商户逐渐增多,1985年,全镇(老城、建设路、火车站)计有国营商店103家,集体商店288家,个体工商户972家。东关原有东岳庙赛会,明清至民国期间,以其主会日为农历三月二十八日,故俗称“三月二十八会”,或称为“东关会”,会期三天。建国后,仍于东岳庙旧址一带于每年农历三月间举行一次物资交流会,会期五至七天,50年代末曾一度中断,1979年后,再次恢复,会期延长至十天,多在公历4月下旬举行。外省、外地区工商企业单位亦有参加者,盛会期间可日达数万人。据1985年统计,大会成交额500多万元,其中生产资料成交额约190万元,生活资料成交额约320万元,大牲畜成交千余头,为国家代征牲畜税2.5万元。

镇内有高中、初中各2所(均属县管),小学五所,幼儿园2所(设于车站,属车站乡管辖的中小学不在其内)。有影剧院4座,县广播站、文化馆、图书馆、工人俱乐部各1所。有县医院、中医院、公疗医院、防疫站、妇幼保健站等卫生医疗机构。

镇政府设于老城西大街路南。

京广铁路、京深公路分别由镇境东、中部穿过。由县城至嵖岈山、文城、诸市、张台、沈寨、石寨铺的柏油公路相继建成。由城关至各乡政府所在地之间均互通班车。并先后开设至驻马店、郑州、平顶山直达班车。

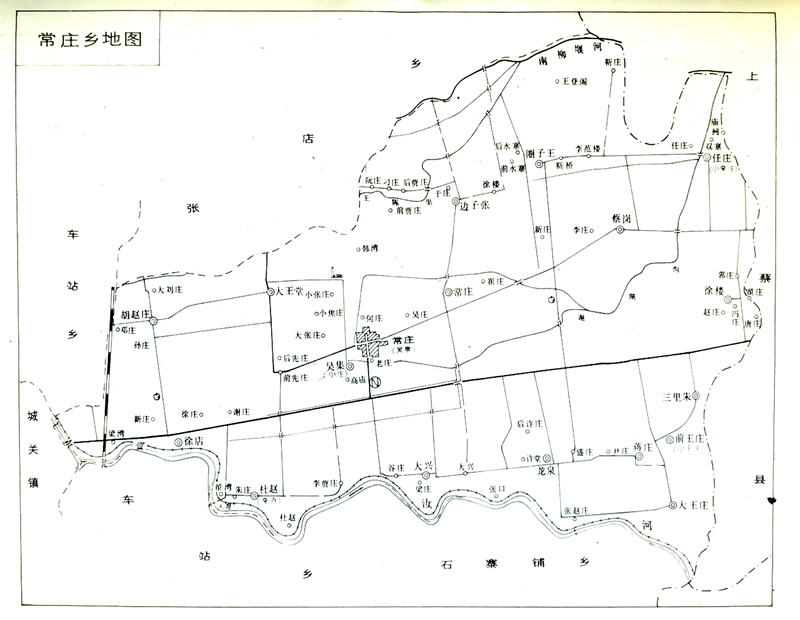

第二节 常庄乡

常庄乡位于遂平东部,乡政府驻地吴集距县城9公里。东与上蔡县接壤,西和车站乡相邻,南与车站乡、石寨铺乡隔汝河相望,北与张店乡毗连。总面积89平方公里,辖吴集、蔡岗、任庄、圈子王、边子张、常庄、大王堂、胡赵庄、徐楼、三里朱、大王庄、前王庄、蒋庄、龙泉、杜赵、大兴、徐店等17村委,69自然村,192村民小组。全乡8410户、44288人,其中回族2人、水族1人,余为汉族。

建国前,今常庄乡辖地属张店乡。建国后,常庄村于1951年为七区区政府驻地,1955年划为常庄中心乡,1959年3月建常庄人民公社,驻地由常庄村迁至吴集。1983年改公社为乡,乡政府驻地仍为吴集。

境内南有汝河,流经6个村委,长约15公里;北有奎旺河,流经6个村委,长约8公里。沿沙河建提灌站两座,打机井220眼,灌溉面积2.4万亩。

乡办企业有农修厂、面粉厂、砖瓦厂、综合服务厂,职工140人,年产值约11万元。现有汽车6辆,拖拉机67台,手扶拖拉机42台,各种动力机械510部,各种加工机械260部。

全乡耕地84298亩,主要种植小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、油菜、烟叶等。1985年粮食总产1960万公斤、棉3.55万公斤、油料105万公斤。

现有中小学18所,教职员工410名,学生5600人。医院1所,病床40张,医务人员44人,各村委均有诊所。

遂平至上蔡的公路横穿东西,乡和村委之间,均有简易公路相通。

重要集镇----吴集

吴集位于县城东9公里遂平至上蔡的公路北侧1公里处。集镇东西长500米,南北宽450米,主街呈十字形。人口680人。建国前,以集市规模较小,史志未曾记载。

1959年,人民公社管委会由常庄迁此,相继建起银行储蓄所、邮电所、粮所、供销社、食品公司门市部、农行、影剧院、文化站、农修厂、面粉厂、乡医院、兽医院、中学、小学等。1979年后,个体商户日渐增多,经营日用百货、服装、烟酒、磨面、榨油、弹花、缝纫、制镜、修配等业。

农历双日逢集。

吴集西0.5公里处,原有高庙古会,时间在每年农历三月中旬,建国后废止。1983年,改高庙会为物资交流会,会址迁至吴集。

第三节 张店乡

张店乡位于遂平东北部,乡政府驻地张店距县城12公里。东和上蔡县交界,北与西平县为邻,西与和兴乡接壤,南与车站乡、常庄乡毗邻。面积45平方公里,辖张店、孙庄、李屯、草庙、北大刘庄、青石桥、李庄、东火龙庙等8村委,54自然村,119村民小组。计3779户、19458人,其中回族3人,余为汉族。

1941年,置张店乡,乡公所驻张店。建国后,现张店乡辖地属第七区。1955年撤区,建置张店中心乡。1962年,划常庄公社火龙庙、李庄、孙庄、李屯、草庙、张店等六大队及和兴公社大刘庄、青石桥二大队组建张店人民公社,管委会驻张店。

张店乡南有奎旺河,北有鲁沟河。1970年,开挖长13公里的空桥河,根除了内涝。全乡打机井634眼,修砖石干渠2700米,基本做到涝能排、旱能浇。

乡办企业有砖瓦厂、印刷厂、纸厂、白灰厂、螺丝厂、综合服务厂、面粉厂等,1985年职工270人,年产值44万元。产品包装纸、电表螺丝钉行销省内外。现有拖拉机45台,手扶拖拉机31台,动力机械266部,加工机械578部。

全乡耕地38941亩。建国前,由于地势低洼,涝多于旱,一年种一季麦,夏秋一片沼泽。建国后,兴修水利,排涝除旱,麦秋均能稳产。主要种植小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、烟叶等。1985年,粮食总产782.7万公斤,棉花14.62万公斤,油料54.04万公斤。

现有中小学9所,教职员工215人,学生5200名。乡医院1所,病床30张,医务人员34名,各村委均有诊所。有电影院1座,电影放映组2个,文化站、图书馆各1所。兽医站1所,各村委均有兽医员。

京广铁路在境内通过。有石子公路与京深公路相接,乡和各村委之间均有简易公路相通。

重要集镇----张店

张店位于京广铁路东侧。据传,明朝时有一张姓铁匠打制镰刀出名,故称张铁店,后简称张店。聚落呈椭圆形,面积0.7平方公里,人口2645人。乡直机关分布东西向主街两侧。

张店街历为中心乡政府、人民公社管委会、乡人民政府驻地。相继在街区建综合、印刷、造纸、螺丝等厂。造纸厂生产的包装纸销往武汉、漯河、驻马店等地;螺丝厂生产的电镀螺丝亦远销省内外。有初中、小学各1所,有乡医院、电影院、科技咨询服务处等设施。

农历双日逢集,始于清。现以交易日用百货、粮食、肉、蛋、禽等农副产品为主。

日有班车经京深公路通往县域。

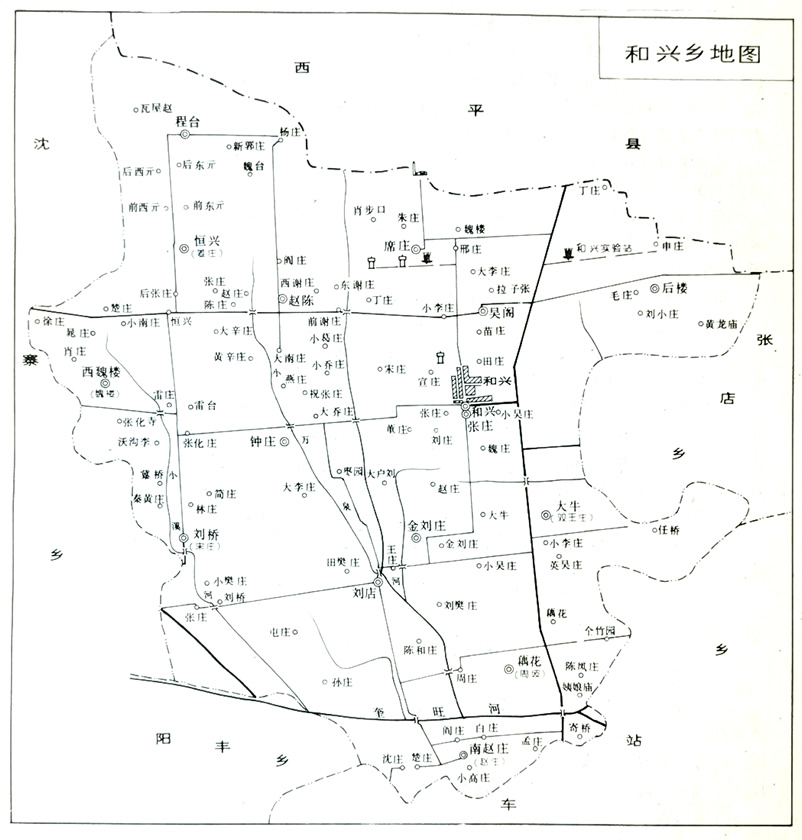

第四节 和兴乡

和兴乡位于遂平北部,乡政府驻地和兴街距县城9公里。东邻张店乡,西接沈寨乡,南和车站、阳丰乡交界,北与西平县接壤。面积96平方公里,辖和兴、张庄、大牛、后楼、吴阁、席庄、赵陈、程台、恒兴、西魏楼、钟庄、刘桥、金刘庄、刘店、藕花、南赵庄等16村委,105自然村,239村民小组。全乡8340户、42824人,其中回族357人,余为汉族。

1941年置和兴乡,乡公所驻和兴街。建国后,今和兴乡辖地属第七区。1951年建第八区,区政府驻和兴街。1955年撤区设和兴中心乡,1958年改称为和兴人民公社,1983年改公社为乡,乡政府驻地仍在和兴街。

奎旺河由乡南部流过,境内长6公里。全乡修拦河水闸4座,提灌站1座,挖大塘5个,可蓄水5000立方米,打机井864眼,可浇地3.37万亩。

乡办企业有农修厂、面粉厂、小纺织厂、砖瓦厂、综合服务厂等,有职工174人,1984年产值27.8万元。个体经营榨油作坊16处,木业加工作坊20处,维修门市部5处,面粉、饲料加工业多处。全乡有汽车4部,拖拉机60台,手扶拖拉机64台,各种动力机械502部,各种加工机械1106部。

全乡耕地79198亩,以种小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、烟叶为主。1985年粮食总产1956.7万公斤,油料112.6万公斤,棉花27万公斤。

有中小学17所,教职员工459人,在校学生9804名。医院1所,医务人员28人,病床30张,各村委均设有诊所。有影剧院1座,电影放映队4个,文化站、图书馆各1所。畜牧兽医站1所。

京深公路纵贯南北,乡和各村委之间有简易公路相接。

重要集镇----和兴

和兴,又名牛王庙,位于京深公路西侧300米处。南北长1200米,东西宽500米,主街南北向,柏油路面。全集4个村民组,1132人。

建国前,和兴街仅有数家小型杂货店、药铺、屠行,以及一些零星的小商小贩,集市亦甚萧条。建国后,历为区、乡政府驻地。主街两侧相继建兽医站、食品经营处、供销合作社、银行营业所、工商所、派出所、税所、农机站、综合加工厂、乡医院。街南端东西大道北侧建粮所、拖拉机站、面粉厂、邮电所等。1979年以来,个体户逐渐增多,有修理门市部、面粉加工、饲料加工、木料加工、榨油作坊、缝纫铺等共19家。

集镇有高中、初中、小学各1所。1981年新建一幢960平方米可容1100人的影剧院。

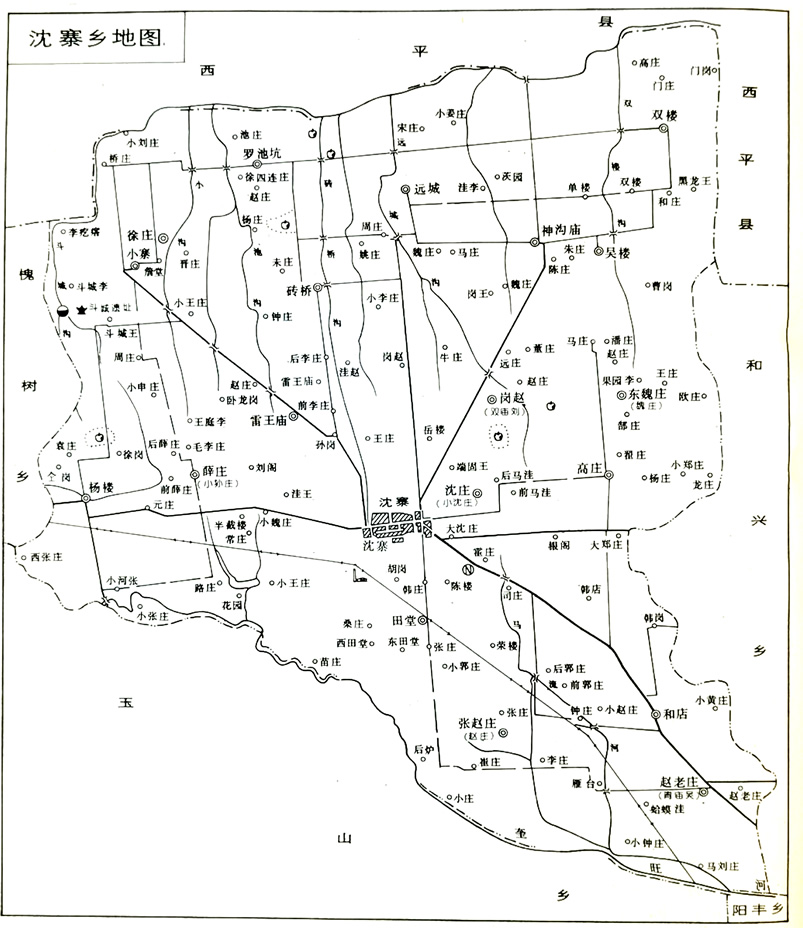

第五节 沈寨乡

沈寨乡位于遂平西北部,乡政府驻地沈寨距县城16公里。东靠和兴乡,南邻玉山乡,西连槐树乡,北与西平县交界。面积109平方公里。辖沈寨、双楼、吴楼、神沟庙、远城、砖桥、罗池坑、徐庄、小寨、杨楼、薛庄、田堂、沈庄、张赵庄、和店、赵老庄、高庄、东魏庄、岗赵、雷王庙等20村委,133自然村,290村民小组。计10159户、48491人,其中回族478人,满族1人,余为汉族。

1941年建文化乡,乡公所驻沈寨。建国后沈寨为二区区政府驻地,今沈寨乡辖地属二区。1955年撤区建沈寨中心乡,1958年废乡改建沈寨人民公社。1983年,改人民公社为乡。

地势中部高,东、南、北较低,素称九岗十八洼。北与西平交界处有界河,流长4公里,流经7村委,南与玉山乡交界处有奎旺河及其上游北石羊河,流长13公里,流经4村委。沿河建提灌站8座,塘、堰、坝29个,共蓄水8100立方米,打机井298眼,修砖石干渠15580米,可浇地26050亩。

乡办企业有农修厂、砖瓦厂、面粉厂、综合服务厂。1985年共有职工210人,年产值42万元。现有汽车7辆,拖拉机162台,手扶拖拉机233台,榨油机156台,磨面机246台。新建珍珠岩厂,所产珍珠岩隔音、防暖,且质地疏松,透气性好,保水保温力强,销往信阳、郑州、上海、杭州等地。

耕地103782亩,以种植小麦、大豆、玉米、芝麻、棉花、油菜、烟叶为主。1985年粮食总产2258.13万公斤,油料195.94万公斤,棉花3.5万公斤。

现有中小学21所,教师476人,学生7741名。医院1所,病床48张,医务人员37人,各村委均有诊所。有兽医站、种畜站、良种繁育站以及文化站、图书室、影剧院等设施。

乡政府驻地至县城有柏油公路,通往神沟庙、小寨有石子公路,并都有班车来往。乡至各村委之间有简易公路。

境内有斗城遗址、斗城寺遗址。

重要集镇

沈寨

旧名申店,明末毁于兵燹。重新兴建后取名复兴店。清道光年间筑寨,即名申寨。后沈姓势大,任寨长,改名沈寨。今聚落东西长1370米,南北宽650米,主街东西向。

沈寨建国前为文化乡公所,建国后历为区乡政府驻地。现乡政府驻东北角公路交叉处。供销社、银行营业所在大街路北,物资供应站、村委会、兽医站、信用社、农修厂在大街路南;东部是新建区,医院、粮所、食品公司、农机站、邮电所、影剧院等分布于至小寨的公路两侧。

1979年以来,个体商户增多,经营杂货、烟酒、农副产品加工、饮食、服务等行业。农历单日逢集,以农副产品及日用杂货为主。

有初中、小学各1所,影剧院1座,并有文化站、广播站等机构。

神沟庙

神沟庙又名古仝镇,位于遂平县城西北18公里处,有石子公路与遂沈公路接连,每日班车可直达县城。

集镇座落土岭西坡,由东至西呈阶梯形向下延伸,东西高差6米。聚落东西长844米,南北宽528米。主街呈丁字形,东西街长660米,南北街长297米,相交于东西街偏东学校处。共计1496人,全系汉族。

清嘉庆年间,集市日渐繁荣,已成为遂平北部的大镇。同治元年(1862)筑寨。此后,众多殷商富贾来此开业,仅山西商号就有十多家。进入民国之后,由于社会动乱,匪患频仍,市面日益萧条。建国后,先后建立供销门市部、食品公司、粮店、交易所,修通了至沈寨的石子公路,市面又繁荣起来。

神沟庙,每逢农历双日有集。集市已成为遂平西北主要农贸市场。西平、舞阳、泌阳、上蔡等县村民、商贩亦有前来贸易者。日用杂货、农副产品、木器编织、布匹、成衣、小件农具等无所不有。尤其牲畜市场最为兴盛,每集上市牛、驴、骡、马多达800余头(匹),成交30余头,交易额1.2万元。

历年农历四月初八日有会,起源无考。1980年改为物资交流会,仍以四月初八为主会日,历时5~7天,赶会者有来自山西省及郑州、平顶山、商丘、漯河、信阳、驻马店等市商业部门。高潮时,与会者可达3万余人。大牲畜日上市2000余头,仅此一项成交额可达2万余元。

和店

和店位于县城西北9公里处,遂沈柏油公路穿街而过,日有班车来往。

聚落南北长750米,东西宽537米,主街南北向。共计288户、1510人,其中回族359人,余为汉族。

和店古名牛柱铺,系遂平通往西北的驿铺之一。据传二百多年前,发生一次特大火灾,除赵、邓、杨三户外,其它都化为灰烬。灾后改街名为火烧店。并于街南头修海龙庙一座(民国时期改建学校),街北修火神庙一座(现供销社处)。再后,以“火”、“和”谐音,称火店为和店。

和店地处岗坡之上,地下水位较深,汲水不易,村民常用瓦盆于底部钻孔作阀门,借以往井下取水,故遂平有歇后语:“和店的盆子-烂底”。

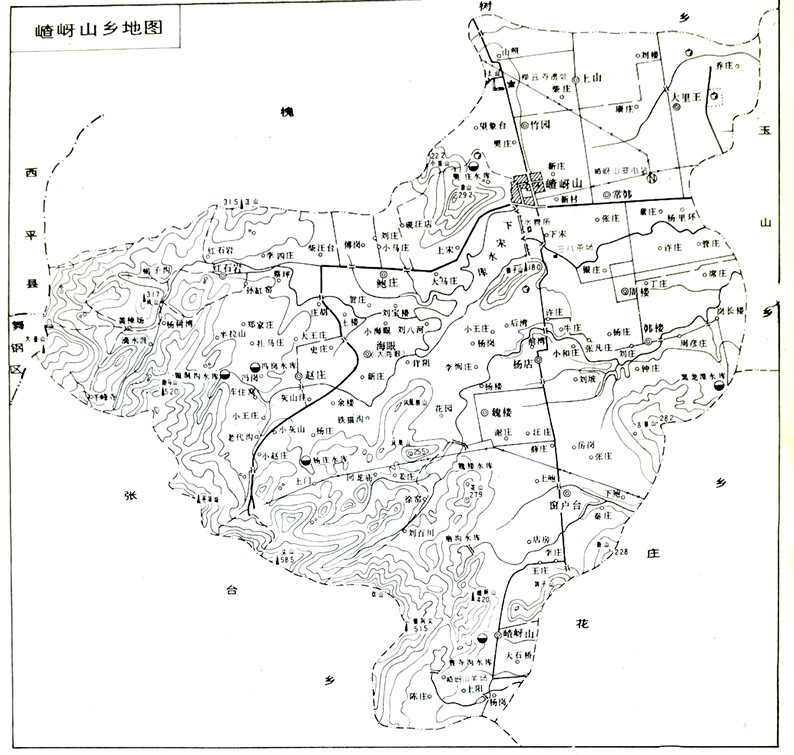

第六节 嵖岈山乡

嵖岈山乡位于遂平县西部,乡政府驻象山脚下,距县城26公里。东和玉山乡接壤,西与舞钢区及西平县交界,南和花庄、张台乡毗邻,北与槐树乡相连。面积113平方公里。辖常韩、竹园、土山、大里王、红石崖、赵庄、海眼、鲍庄、魏楼、嵖岈山、窗户台、杨店、韩楼、周楼等14村委,107自然村,173村民小组。全乡6028户、31152人,其中回族14人,彝族1人,满族1人,余为汉族。

1941年建金嵖乡后,今嵖岈山乡辖地属金嵖乡。建国后,为三区辖地。1955年为杨店中心乡所属。1958年4月20日建立“嵖岈山卫星集体农庄”,同年7月改称嵖岈山人民公社,是全国最早建立的公社之一,辖区包括今嵖岈山、槐树乡两乡地域。1962年与槐树分建公社,嵖岈山公社管委会,仍驻象山脚下。1968年二者合并,1980年再次分开,1983年12月改公社为乡。

乡办企业有磷肥厂、白灰厂、农修厂、砖瓦厂、陶瓷厂、面粉厂、造纸厂、综合服务厂、汽车运输队,还开采了磷矿。职工476人,年产值80万元。现有汽车10辆,拖拉机44台,手扶拖拉机51台,各种动力机械510部。

全乡有耕地42674亩,多为黄粘土、黑胶土,主要农作物有小麦、玉米、大豆、棉花、油菜、芝麻、烟叶等。1985年粮食总产1108.38万公斤,油料54.47万公斤,棉花1.33万公斤。

奎旺河、阳丰河、南石羊河均源于境内。先后修建下宋、魏楼、曹寺沟、银洞沟、磨沟、黑龙潭等9·座中小水库,总蓄水量2.99亿立方米,总浇地1.9万亩。修建支、斗渠约长两万米,大小渡槽20座,其中薛庄渡槽长1500米。

全乡现有中小学16所,教职员工335人,学生5200名。医院1所,病床50张,医务人员39人,各村委均有诊所。有影剧院1座,文化站、照像馆各1所。

嵖岈山,游人络绎不绝,山势险要,为兵家必争之地。唐僖宗四年(887),起义军王仙芝部将尚让曾在此屯兵,起义军黄巢由颍州、蔡州率兵来会,与尚让合力守山。明末高迎祥曾在此阅兵点将,现有高官亭、点将台等古迹。在土山村西,还有禅云寺遗址。

遂嵖柏油公路日有班车通往县城。至槐树有石子公路,通班车。乡政府至各村委均有简易公路。

重要集镇----嵖岈山

嵖岈山街又名嵖岈山寨,位于嵖岈山东侧山脚旁,因以山名。正东距县城25公里,有石子公路至阳丰与遂张公路连接。人口433人,主街南北向,长500米。路西旧有皇经堂,1930年魏朗斋借此创办遂平县嵖岈山职业学校,后又开办私立润华农科高级职业学校。抗日战争期间,共产党的地下工作者以职校为基地,发展革命组织,建立抗日武装,领导学校师生和当地群众,进行艰苦卓绝的斗争,使嵖岈山发展成为遂平西部坚固的抗日根据地。

建国后,于嵖岈山街东北隅新建初中一所,1968年停办。

1958年,嵖岈山卫星人民公社建立后,于下宋北象山东侧筹划新建公社管理委员会驻地,主街南北街、东西街,二街于西北角成90°直角相交,均为柏油路面,宽10米。

东西街路北是乡政府、供销社、影剧院、邮电所;南北街西侧是乡医院、高中(现为初中)、综合厂、磷肥厂等。全街面积0.48平方公里,564人,无农业户。1972年开始农历单日逢集。

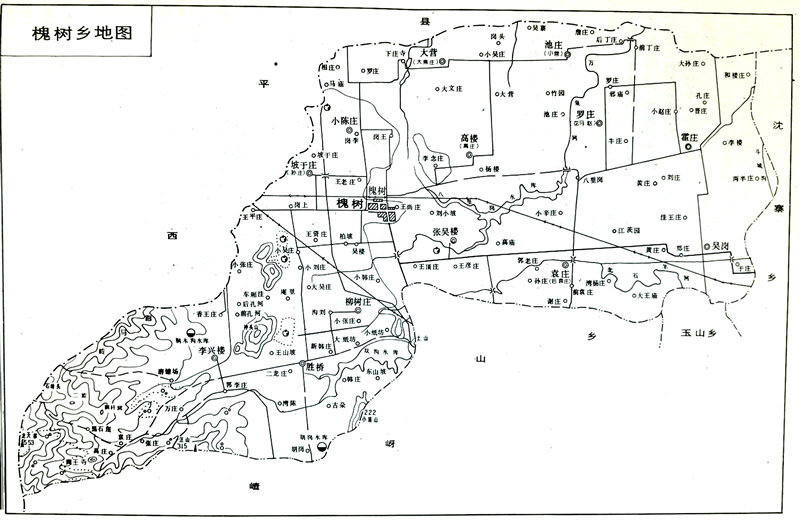

第七节 槐树乡

槐树乡位于遂平西北部,乡政府驻槐树街,距县城29公里。东和沈寨乡相连,西与西平县酒店乡毗邻,南和嵖岈山乡交界,北与西平县杨庄、芦庙乡隔河相望。总面积80平方公里,辖槐树、大营、坡于庄、袁庄、张吴楼、高楼、霍庄、吴岗、胜桥、柳树庄、小营、罗庄、李兴楼、小陈庄等14村委,98自然村,174村民小组。共6560户、31159人,其中回族27人,黎族1人,余为汉族。

建国前,今槐树乡境属金嵖乡,建国后属三区。1956年建槐树中心乡,1958年属嵖岈山人民公社,1962年建槐树人民公社,1968年又并入嵖岈山公社,1980年再次从嵖岈山公社析出,1983年改公社为乡。

西部、南部为低山区,占总面积的40%,中部东部系平原,由西向东,逐渐平坦,占总面积的60%。北石洋河上游建有双沟水库,万泉河上游建有八里岗水库,总蓄水量为924万立方米,可浇地11246亩。

全乡共有耕地60547亩,主要种植小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、油菜、烟叶等。1985年5月份多雨,光照不足,气温低,致使小麦减产,但粮食总产仍达1354.67万公斤,比上年减产8.3%;油料105.74万公斤,棉花1.4万公斤。

乡办工业仅有一家印刷厂,印刷学生作业本、笔记本以及材料纸等。农业机械发展比较快,计有汽车11部,中型拖拉机41台,手扶拖拉机60台,各种动力机械210部,各种加工机械580部。

现有中小学13所,185班,教职员工346人,学生7234人。乡医院1所,病床30张,各村委均有诊所。乡兽医站1所,各村委均有兽医员。

由槐树至嵖岈山的石子公路,与遂嵖公路连接,班车直达县城。

重要集镇----槐树

据传,在今槐树中学后院,古时有一巨大槐树,村民敬之如神,并建庙祀之,村亦因此名槐树。

槐树集1956~1958年为中心乡政府所在地。1962~1968年系人民公社管委会驻地,1980年至今系乡人民政府驻地。主街东西向,人口643人。

集镇周围有寨墙,墙外有濠,乡政府驻寨外。每农历双日逢集,规模不大,以农副产品、日用杂货、牲畜等交易为主。旧有小满会,相沿至今。每年小满前后,各地商贾,云集于此,交易各种农具、百货、杂货、成衣、牲畜等。

集镇上有中、小学各1所,乡医院1所。有文化站、农业技术指导站、科技咨询服务处等机构。

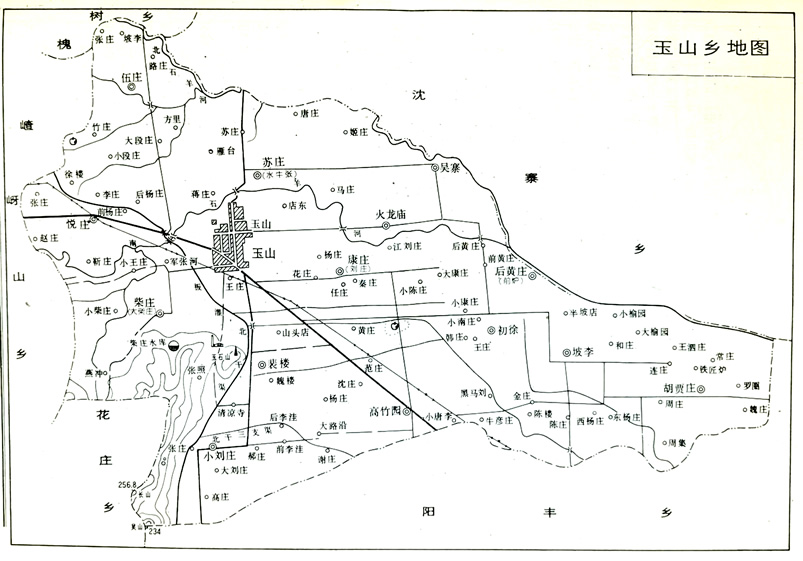

第八节 玉山乡

玉山乡位于遂平西部偏北,乡政府驻玉山街,距县城18公里。西与嵖岈山乡相邻,东、南与阳丰乡接壤,北与沈寨乡隔河相望。面积68平方公里,辖玉山、苏庄、胡贾庄、坡李、初徐、后黄庄、吴寨、火龙庙、伍庄、悦庄、裴楼、小刘庄、柴庄、高竹园、康庄等15村委,90自然村,181村民小组。计5526户、28197人,其中回族379人,彝族6人,余为汉族。

1941年建玉山镇,今玉山乡辖地均属之。建国后,属二区,1955年建玉山中心乡,1958年成立玉山人民公社,1983年改公社为乡。

境内有南石羊河、北石羊河、奎旺河。南石羊河从悦庄村委入境,在境内约长9公里;北石羊河由伍庄村委入境,迤逦北部边境,于后黄庄与南石羊河汇合,是为奎旺河。全乡建柴庄小型水库一座,打机井284眼,建排灌站6座,干渠6条,共长4000米,可浇地9000亩。

乡办工业有农修厂、砖瓦厂、面粉厂、综合服务厂。共有职工380人,年产值21万元。

全乡耕地面积56418亩,农经作物以小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、油菜、烟叶为主。1985年粮食总产1312.73万公斤,棉3.02万公斤,油料94.7万公斤。

全乡中小学17所,教职员工335人,在校学生6500人。医院1所,病床45张,医务人员35名,各村委均有诊所。有影剧院1座,并有文化站、科技咨询站以及兽医站各1所。

遂嵖柏油公路横穿东西,沈寨至阳丰的石子公路纵贯南北。乡与各村委之间均有简易公路相连。

重要集镇----玉山

玉山集,南北长1.5公里,东西宽1公里,主街南北向,柏油路面,人口4354人。玉山,旧称横山店,以其南有一东西走向的山名横山,故名之。相传明万历年间有一道士过此,说此山有玉,何不名玉山?故又称横山为玉山。清同治十一年(1872)筑寨。明清以来,玉山向为遂平西部的最大集镇。民国时期,更为兴隆。当时,仅山西商号就有四十多家,建有“山西会馆”。南大街多为百货、杂货,北大街有钱庄、当铺、油坊,东街是粮食、牲畜市场,西街是木材、柴草市场。

建国后,玉山集相继建粮店、食品经销部,供销社所属百货、烟酒、土产、饮食服务等门市部,县医药公司、百货公司、糖烟酒公司均设有批发部,县物资局、新华书店、煤建公司设有零售点。1978年后,个体商贩摆摊设点,在南北大街两侧,随处皆是,繁荣景象,前无伦比。

镇上有高中、初中各1所,小学1所。有医院、兽医站各1所。有影剧院1座以及文化站、计划生育指导站、科学技术咨询服务处等机构。

玉山街农历双日逢集,由来已久,据说始兴于明嘉靖二十年(1514),现集市以南大街为主,并不断向遂嵖公路两侧发展。多以农副产品、日用百货、成衣、粮食、牲畜为主。每集成交额一般在1~2万元。

旧时,每年农历三月三的奶奶庙会,相传始于明正德六年(1511);农历三月十八日的祖师庙会,相传始于明洪武初年。1978年后,二庙会均改为物资交流会。会址,前者在南门外,后者在北门外。会期,西平、上蔡、郾城、舞阳等地商贾云集,日成交额可达6~8万元。

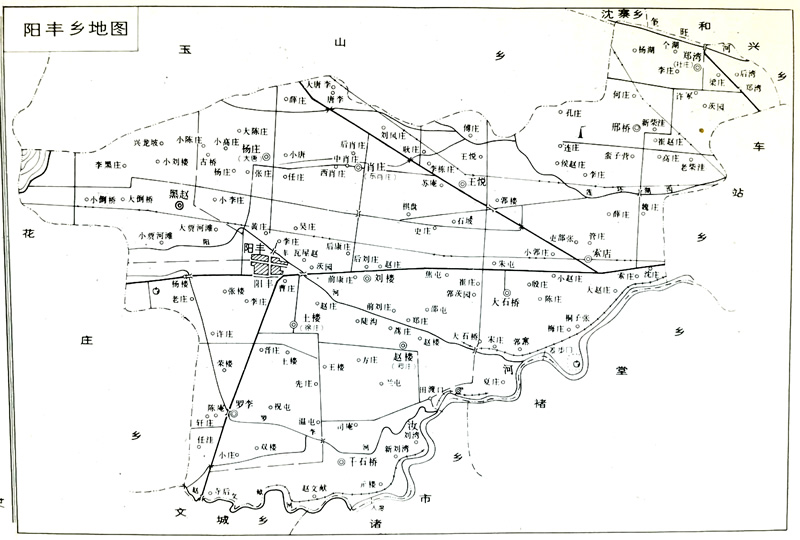

第九节 阳丰乡

阳丰乡位于县城西部,乡政府驻阳丰,距县城13公里。东邻车站乡,西接嵖岈山、花庄乡境,南与文城、诸市、褚堂三乡隔河相望,北和玉山乡接壤。面积80平方公里。辖阳丰、郑湾、邢桥、王悦、刘楼、土楼、赵楼、罗李、杨庄、黑赵、肖庄、干石桥、大石桥、索店等14村委,122自然村,208村民小组。计6756户、34005人,其中回族40人,余为汉族。

建国前,今阳丰乡辖地,分属玉山、灈阳、诸市三镇;建国后分属一区、四区、五区。1955年撤区并乡,阳丰为中心乡,1958年属玉山人民公社,1962年析置阳丰公社,1983年改置阳丰乡。西北略高,东部稍低。境内有连环湖沟、阳丰河、罗李河诸水,汝河及其支流赵文献河流经南部边界,奎旺河由东北角边沿流过。沿河建机灌站6座,打机井213眼,灌溉1.27万亩。全乡共有耕地63446亩,主要作物有小麦、玉米、大豆、棉花、油菜、芝麻、烟叶。1985年粮食总产1436.15万公斤,棉花6.69万公斤,油料129.14万公斤。

乡办企业主要有农修厂、砖瓦厂、综合服务厂,有县办棉花加工厂,村办面粉厂,砖瓦厂等,有职工264人,总产值达38万元。全乡有汽车5辆,拖拉机48台,各种动力机械349部,各种加工机械788部。

现有中小学15所,教职员工343人,学生6480名。医院1所,病床40张,医务人员24人,各村委均有诊所。兽医站1所,各村均有兽医室。

遂嵖、遂张柏油公路及通往花庄的石子公路,均日通班车,在本乡有5处停车站。乡及各村委之间有简易公路相通。

重要集镇----阳丰

阳丰,旧名阳凤,以其北靠阳凤河,故名。后人为了书写方便,易凤为丰。

集镇位于遂平至花庄公路的北侧,东西长704米,南北宽412米,人口1021人。主街东西向,柏油路面,乡手联社、信用社、营业所、财税所、供销社分布主街南北两侧。遂花公路北侧有乡人民政府、邮电所、医院、兽医站、粮所、农机站、南侧有面粉厂、油库、工商所、食品经营处、棉花厂、县棉花仓库等。中学在集镇西端。

农历单日逢集。主要交易品种为日用百货、杂货、农副产品、成衣、布匹、牲畜等,日成交额达万元以上。

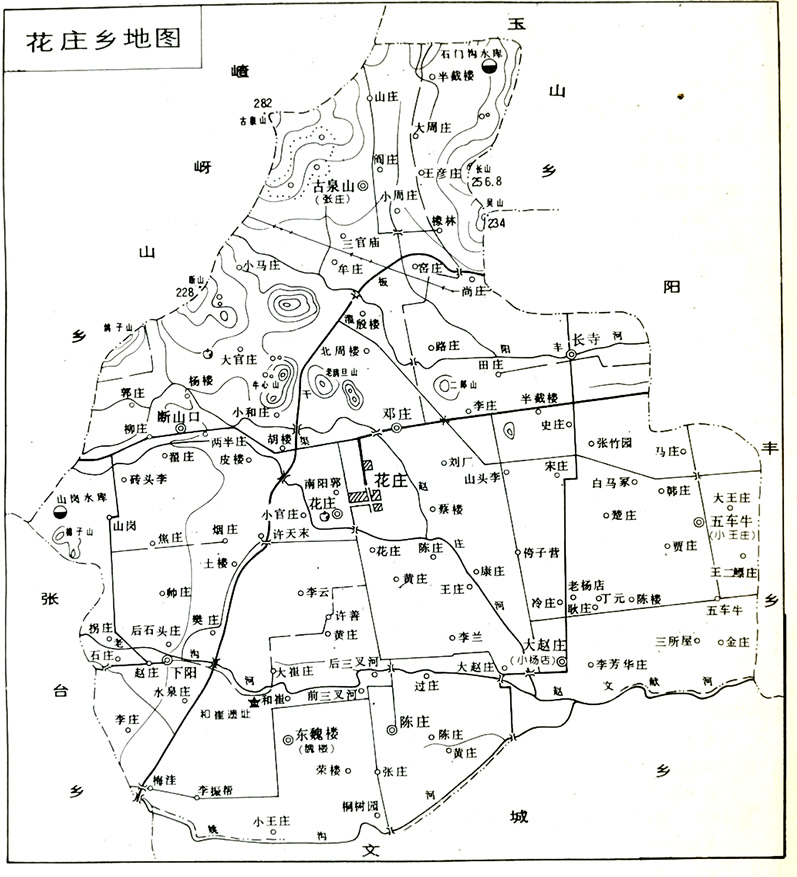

第十节 花庄乡

花庄乡位于遂平西部偏南,乡政府驻花庄新街,距县城21公里。东邻阳丰乡,西接张台乡,南和文城乡交界,北与嵖岈山乡接壤。面积62.3平方公里。辖长寺、五车牛、大赵庄、陈庄、东魏楼、花庄、邓庄、断山口、下阳、张庄等10村委,96自然村、142村民小组。计3551户、18964人,其中回族17人,余为汉族。

花庄乡于1977年由原张台公社的下阳、东魏楼大队,文城公社的花庄、陈庄、大赵庄大队,阳丰公社的邓庄、长寺、五车牛大队以及嵖岈山公社嵖岈山大队的部分生产队组成花庄公社,1983年改公社为乡。

全境西高东低,有牛心山、棉子山、官山、二郎山等。河流有三叉河、赵庄河、长寺河,在境分别流长为5、6、4公里。修有大赵庄坝、杨楼坝、山岗坝、拐庄截流等工程。可蓄水2.7万立方米,灌溉面积6570亩。

乡办农修厂有职工18人,年产值约2万元。全乡现有汽车3部,拖拉机24台,手扶拖拉机34台,各种动力机械201部,各种加工机械516部。

全乡耕地68890亩,以种植小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、油菜为主。1985年粮食总产952万公斤,棉花4.55万公万斤,油料78.08万公斤。

现有中小学10所,教职员工171名,学生3560人。医院1所,病床14张,医务人员24名。兽医站、文化站、图书室各1所。

有公路经阳丰通往遂平县城,又有通往嵖岈山乡、文城乡两条简易公路。

东魏楼、和崔两村,经初步考查属龙山文化遗址,距今已有四千多年的历史。

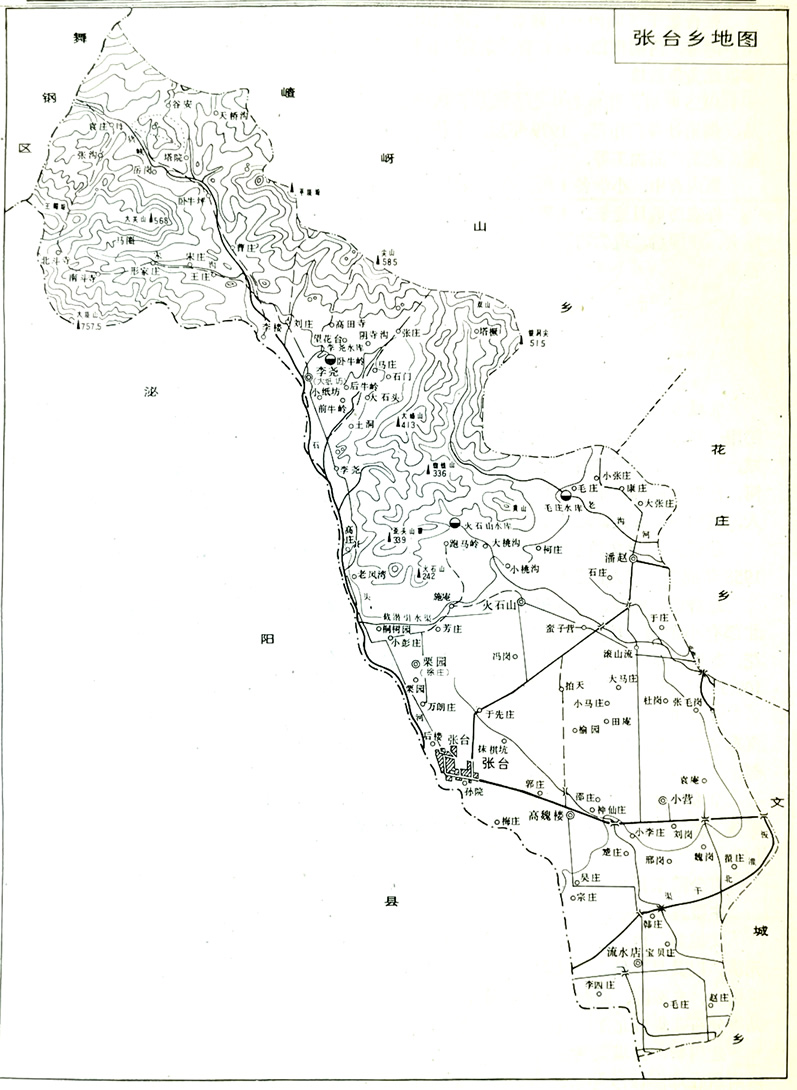

第十一节 张台乡

张台乡位于遂平西南部,乡政府驻地张台距县城30公里。东与文城、花庄乡接壤,西、南和泌阳县交界,北与嵖岈山乡相连。面积75平方公里。辖张台、李尧、栗园、火石山、潘赵、流水店、高魏楼、小营等8村委,85自然村,93村民小组。计2337户、11996人,其中回族23人,余为汉族。

建国前,今张台乡辖地属文城镇,建国后,属第四区。1955年建张台中心乡,1958年归属文城人民公社,1962年析建张台人民公社,1983年改公社为乡。

境内有大顶山、大关山等。山岗和丘陵占总面积的60%,石头河自北向南为遂泌两县的分界线。小黄河、赵文献河均发源于境内。沿河有机灌站3处,兴建水库3处,挖大塘41个,总蓄水量85万立方米,可浇地0.42万亩。

耕地30274亩,种植小麦、玉米、大豆、红薯、棉花、烟叶、芝麻、油菜等作物。1985年粮食总产394.4万公斤,棉花1.22万公斤,油料32.1万公斤。

有乡办砖厂、农修厂、综合服务厂,职工88人,年产值约12万元。全乡有汽车3部,拖拉机13台,手扶拖拉机9台,各种动力机械25部,加工机械250部。

全乡有中小学9所,教职员工168人,学生4100人。医院1所,病床35张,医务人员17人,各村委均有诊所。有文化站1所,影剧院1座,兽医站1所。

乡政府驻地至县城有公路相通,班车经文城直达县城。

重要集镇----张台

张台,位于遂平西南边陲,南北长1050米,东西宽950米,以其西紧靠石头河,故又名石河集。河之西岸,即为泌阳县境,据传,原名田堂,后田姓衰微,张氏兴隆,随于清顺治六年(1649)易名为张堂,今演变为张台。

张台集于清同治元年修寨,有南北两门,集市日渐兴隆。至民国期间,主街(南北街)两旁,店铺栉比,有百货、杂货、粮行、药店、肉铺、油坊等,山区特产药材、山菜多以此为集散地。

1955年后,相继为中心乡政府,人民公社管委会、乡政府所在地。集内有粮店、食品、供销社等门市部,1979年后,个体商户日益增多,经营饮食服务、烟酒、医药、修配、农副产品加工等。

集内有中、小学各1所。有乡医院、兽医院各1所。

每农历单日逢集。主要成交粮食、牲畜、蔬菜、山货、家禽等。每年小满前后,有小满会。建国后,改为物资交流会,会上除百货、杂货外,主要交流土产、山产、农具、牲畜等。

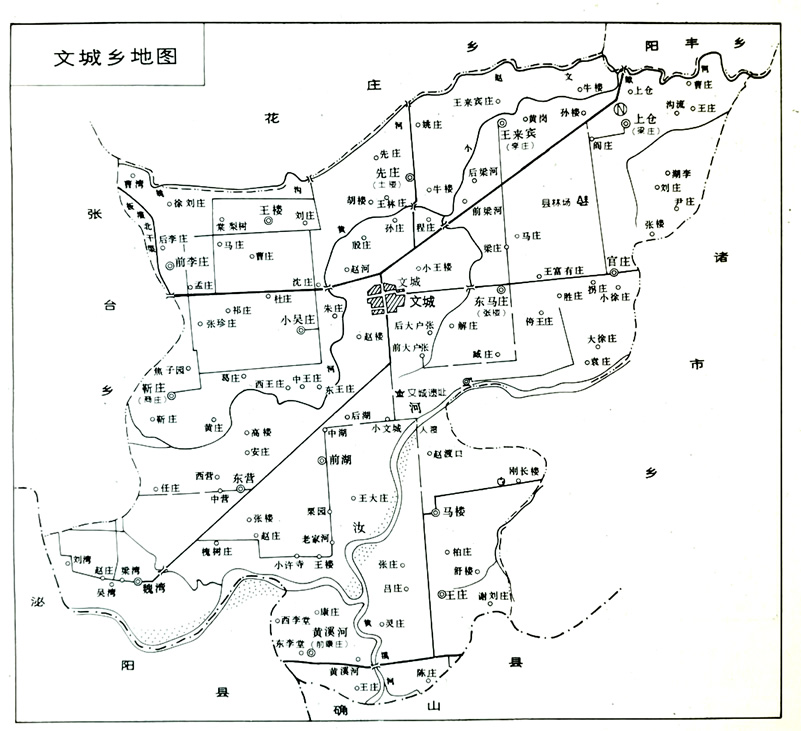

第十二节 文城乡

文城乡位于遂平西南部,乡政府驻地文城街距县城22公里。东和诸市乡接壤,南同泌阳、确山县交界,北、西分别与阳丰、花庄、张台乡为邻。面积51平方公里。辖文城、官庄、上仓、王来宾、东马庄、先庄、王楼、前李庄、小吴庄、靳庄、魏湾、黄溪河、东营、前湖、王庄、马楼等16村委,109自然村,161村民小组。计5777户,27093人,其中回族8人,壮族1人,余为汉族。

建国前,今文城乡辖地属文城镇,建国后属第四区。1955年撤区改设文城中心乡,1958年成立文城人民公社,1983年改公社为乡。

地势西部略高,东部稍低。南部有汝河,境内流长10公里,沿河设4座电灌站。中北部有小黄河,境内流长11公里。耕地63318亩,主要作物有小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、油菜、花生、烟叶。1985年粮食总产1109.4万公斤,棉花2.49万公斤,油料109.5万公斤。

乡办工业有农修厂、面粉厂、综合服务厂等,职工75人,年产值7.7万元。全乡有汽车4部,拖拉机51台,手扶拖拉机120台,各种动力机械247部,各种加工机械399部。

全乡有中小学17所,教职员工273人,在校学生4780名。医院1所,病床40张,医务人员52人,各村委均有诊所。有畜牧兽医站1所。文化站、图书馆各1所,电影院1座。

有公路东到县城,西通张台,日有班车往来。

主要集镇----文城

文城集,由来已久,唐元和十二年(817)李愬以此地为据点,雪夜袭蔡州,生擒吴元济。以其吴姓较多,又名吴家集。主街南北向,长850米,柏油路面。影剧院、食品、供销社、乡医院、面粉厂、综合加工厂等分布于主街两侧;乡政府、粮所、邮电所、兽医站等分布在集市北部。面积0.56平方公里,人口2237人。

建国初,文城集为区政府所在地。1955年后,先后为中心乡政府、公社管委会、乡政府所在地。1979年来,个体商户逐渐增多,经营百货、烟酒、医药、修理、缝纫、饮食、服务等业,共有70多户。摆摊设点,使市面更加繁荣。

集镇内有高中、初中、小学各1所。有电影院1座,图书馆、文化站各1所。集镇南0.5公里,有古文城遗址。

农历单日逢集。集市逐渐由主街向北扩展。主街北端连接遂平至张台的公路,已初具新街雏形。

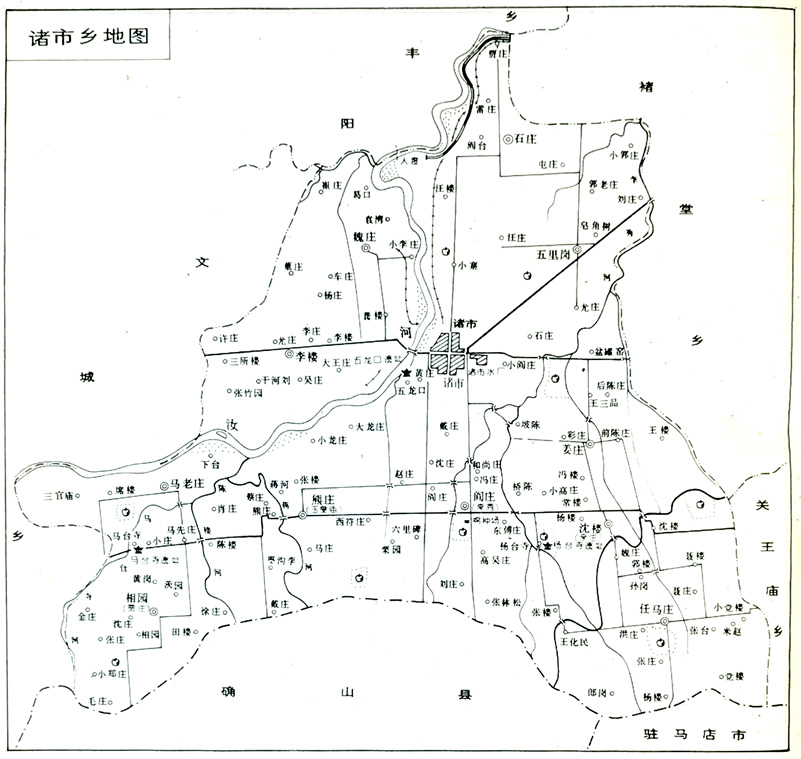

第十三节 诸市乡

诸市乡位于遂平西南部,乡政府驻诸市街,距县城15公里。东和关王庙、褚堂乡接壤,西与文城乡相邻,南和确山县交界,北与阳丰乡隔河相望。面积81平方公里,辖诸市、五里岗、姜庄、沈楼、任马庄、阎庄、熊庄、相园、马老庄、李楼、魏庄、石庄等12村委,110自然村,177村民小组。计6224户、30150人,其中回族218人,余为汉族。

建国前,今诸市乡辖地属诸市镇,建国后属第五区。1955年改建诸市中心乡,1958年成立诸市人民公社,1962年析出褚堂公社,1983年改公社为乡。

汝河流经诸市乡6个村委,流长20公里,河内盛产河沙、荻子。每年可调出河沙15万立方米,获子10万公斤。沿河修建机灌站15座,打机井103眼,灌溉面积2.8万亩,挖塘面积336亩,堰坝水面6670平方米,养鱼25万尾。

乡办工业有农修厂、砖瓦厂,职工126人,年产值15.3万元。1984年有汽车7辆,拖拉机122台,手扶拖拉机198台,各种动力机械200部,各种加工机械410部。

全乡耕地73305.5亩,主要种植小麦、玉米、大豆、花生、油菜、烟叶。1984年粮食总产1486万公斤,棉花6.78万公斤,烟叶32.64万公斤。

现有中小学14所,教职员工232人,学生5993人。有文化站、图书馆各1所,电影院、剧院各1座。乡医院1所,病床45张,医务人员30人,各村委均有诊所。还有兽医站1所,各村委均有兽医员。

诸市有柏油公路直达县城。各村委之间有简易公路。

古迹有杨台寺、五龙口、马台寺、小寨等文化遗址,均为县文物保护单位。

重要集镇----诸市

诸市集,西濒沙河,集镇南北长1200米,东西宽900米,主街为南北街,柏油路面。人口3461人,其中回族191人。相传古杏阳集南关外有一猪娃市场。由于杏阳集毁于洪水,居民迁居猪市,猪、诸谐音,相沿称诸市。之后商户日增,市面繁荣,酒肆客店,应运而生,因又名诸市店。清同治元年(1862)筑寨,因又称诸市寨。

清朝中叶,集内有百货、杂货、首饰、药材、当铺、粮行、布行、花行等大小商号四十多家。延至民国时期,兵燹匪患,接连不断,致使外地商号,相继他迁。建国后,诸市历为区人民政府、中心乡政府、人民公社管委会、乡人民政府驻地,先后建供销社、食品.公司经理部、粮店、银信营业所等机构,并兴建手工业联合社、食品加工厂。1979年后,个体商户逐渐增多,至今已达80多户,经营百货、烟酒、医药、饮食、服务、运输等行业,摆摊设点,多分布于南、北主街上。

诸市集内有中、小学各1所,有电影院1座,并有文化站、图书馆、广播站等设施。

农历双日逢集。主要成交百货、成衣、农副产品、家畜、家禽、木材等。旺季可达万人,日成交额最高可达3万元。1978年后,每年农历三月间,举行物资交流会,会期五天,附近各县、市如许昌、漯河、西平、上蔡、驻马店、泌阳、确山等有关商业部门也有前来设点赶会者,日成交额达5万元左右。

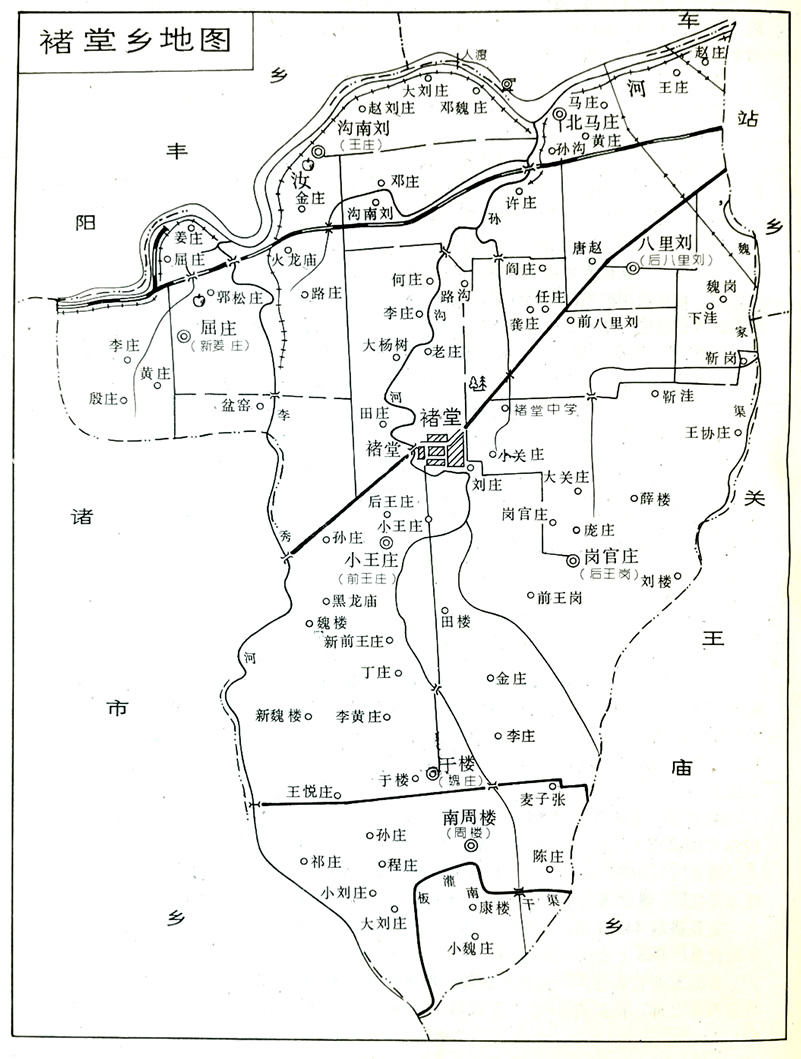

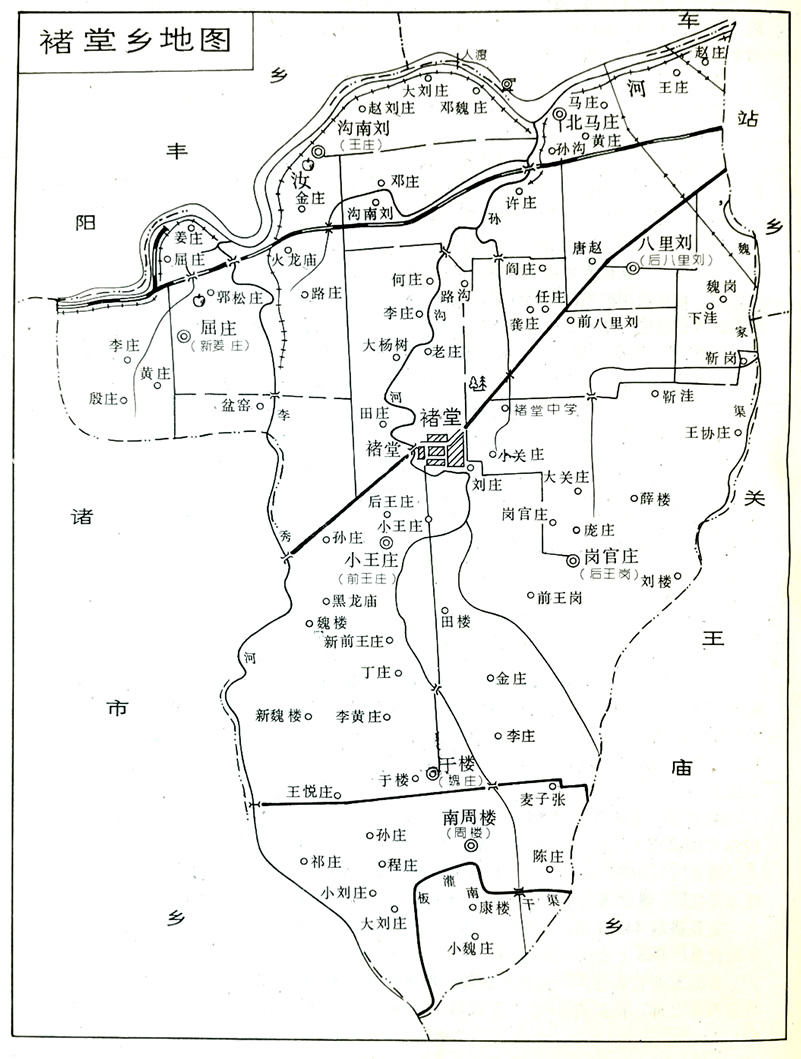

第十四节 褚堂乡

褚堂乡位于遂平中部偏南,乡政府驻褚堂街,距县城8公里。西与诸市乡交界,北部隔河与阳丰、车站乡相望,东、南与关王庙乡为邻,东北一隅与车站乡接壤。面积49平方公里,辖褚堂、八里刘、北马庄、沟南刘、屈庄、小王庄、于楼、南周楼、岗官庄等9村委,76自然村,109村民小组。计4321户、20597人,其中回族62人,藏族3人,余为汉族。

建国前,今褚堂乡辖地归属界牌镇,建国后属第五区。1955年撤区建褚堂中心乡,1958年属诸市人民公社,1962年析为褚堂公社,1983年改公社为乡。

地势南部偏高,北部稍低。孙沟河由南向北,流长9公里至孙沟村注入汝河。汝河流经北部边境,流长8公里。沿河修提灌站12处,打机井60眼,灌溉面积达7500亩。

全乡耕地44954亩,主要农作物有小麦、玉米、大豆、棉花、油菜、芝麻等。1985年粮食总产986万公斤,油料84.25万公斤,棉花9.98万公斤。

乡办工业有农修厂、砖瓦厂、综合服务厂,共有职工287人,年产值约10.9万元。现有汽车2部,拖拉机31台,手扶拖拉机90台,各种动力机械265部,各种加工机械474部。

全乡中小学9所,教师275名,学生4900人。乡有文化站、图书室各1所。医院1所,病床25张,医务人员27人,各村委均有诊所。

遂平至诸市的柏油公路经褚堂主街通过,日有班车往来。乡至各村委之间均有简易公路相通。

重要集镇------褚堂

褚堂,西濒孙沟河,面积0.15平方公里,聚落呈矩形,主街东西向,人口623人。乡政府、供销社、税务所、医院等分布主街两旁。据传,明朝时期有褚姓在此定居,后家业兴旺,修建“奶奶堂”一座,附近人家多来此祈子求神,遂称此村为褚家堂,后简称褚堂。

农历单日逢集,日上市500人左右,主要交易粮食、蔬菜等。

集内中、小学各1所。有乡医院、文化站、图书室等机构。

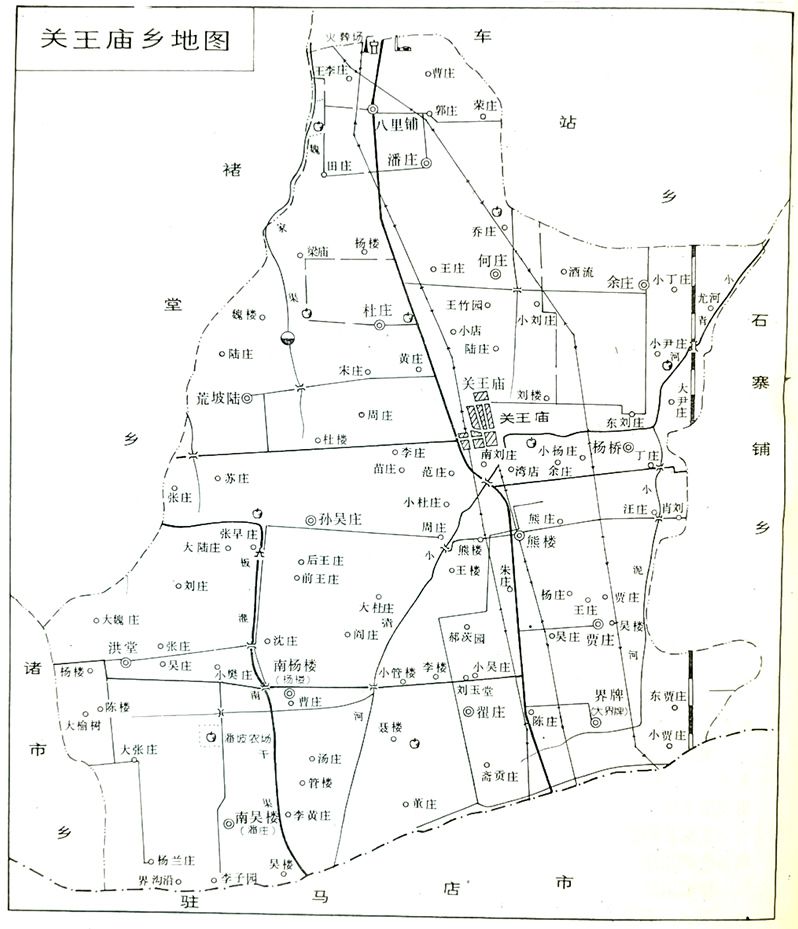

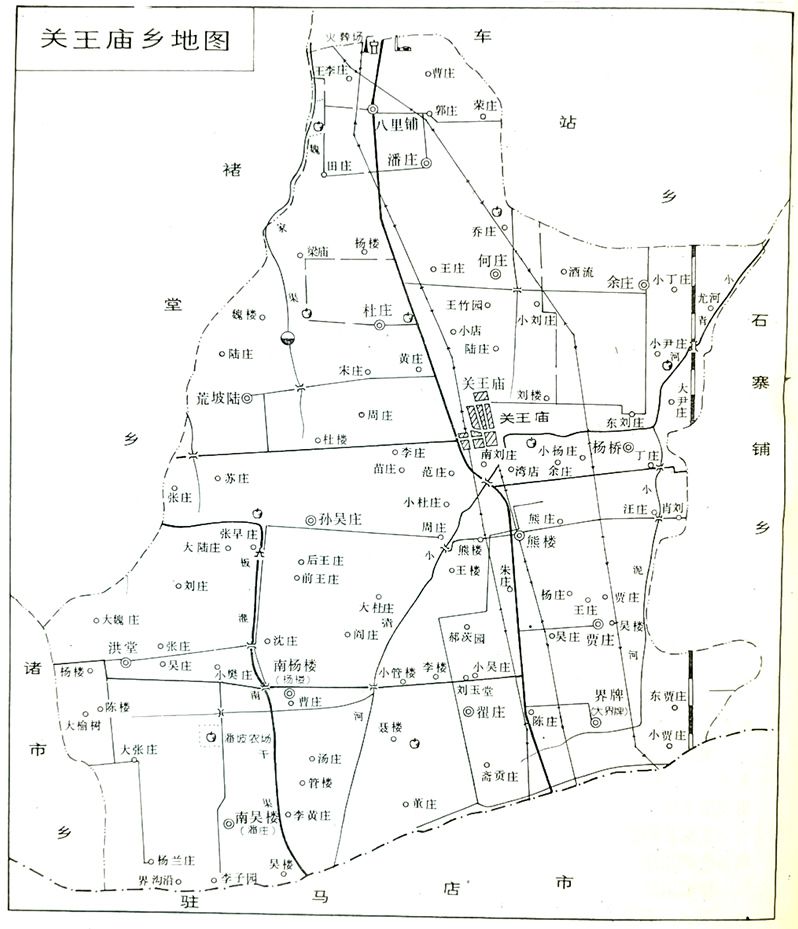

第十五节 关王庙乡

关王庙乡位于县城正南方,乡政府驻关王庙街,距县城10公里。东与石寨铺乡接壤,西和诸市、褚堂乡为邻,南与驻马店市交界,北和车站乡连接。面积69.1平方公里。辖关王庙、余庄、何庄、潘庄、八里铺、杜庄、荒坡陆、孙吴庄、洪堂、南吴楼、南杨楼、翟庄、界牌、贾庄、熊楼、杨桥等16村委,98自然村,199村民小组。计5994户、31042人,其中回族627人,余为汉族。

建国前,今关王庙乡辖地属界牌镇,建国后,为第六区所辖。1958年建立关王庙人民公社,1967年改名为东风公社,1981年恢复原名,1983年改公社为乡。

南、西部较高,东、北部较低。洪堂、杜庄、荒坡陆三村委为岗坡地,余为平原。

境内小清河发源于南吴楼村委,流经7村委。沿河修建拦河坝3座,蓄水800立方米。修小型水库1座,挖大塘5个,建提灌站3个,打机井200眼,灌溉面积4670亩。

乡镇企业有农修厂、砖瓦厂、预制厂、面粉厂、曲酒厂。职工64人,年产值约17.5万元。现有汽车4辆,拖拉机51台,手扶拖拉机132台,各种动力机械480部,各种加工机械867部。

全乡有耕地72514亩,以种植小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、油菜为主。1985年粮食总产1396.5万公斤,油料169.75万公斤,棉花6.14万公斤。

现有中小学17所,教职员工400人,在校学生6467人。医院1所,病床47张,医务人员31人,各村委均有诊所。兽医站、畜牧配种站各1所。文化站、图书馆各1所,影剧院1座。

京深公路贯穿南北,日有班车来往。南部有洪堂至界牌的公路,乡至各村委之间均有简易公路相通。

重要集镇----关王庙

关王庙西临京深路,南濒小清河,聚落呈矩形,面积1平方公里,人口1310人。明、清时期,是南北官道上的驿铺之一,大道从主街南北通过,然市面萧条,仅有杂货、药材、客店等几家店铺。建国后,曾为中心乡政府、公社管委会、乡人民政府驻地。聚落向南发展,建乡政府、法庭、邮电所、乡医院、派出所、影剧院、中学、畜牧站、电管所等,直至小青河畔。向西新建东西街,两侧有供销社、信用社、粮所等,直至京深路西有食品公司、面粉厂、农机站等。

原为农历双日逢集,1980年以来,由于市面日益繁荣,逐渐形成每日有集。

有面粉加工厂和手工修配业。集南熊楼村为黄桃生产基地,有果园1500亩,年产量可达12.5万公斤。

集北有农业高中、中学、小学、各1所,集南有乡中1所。

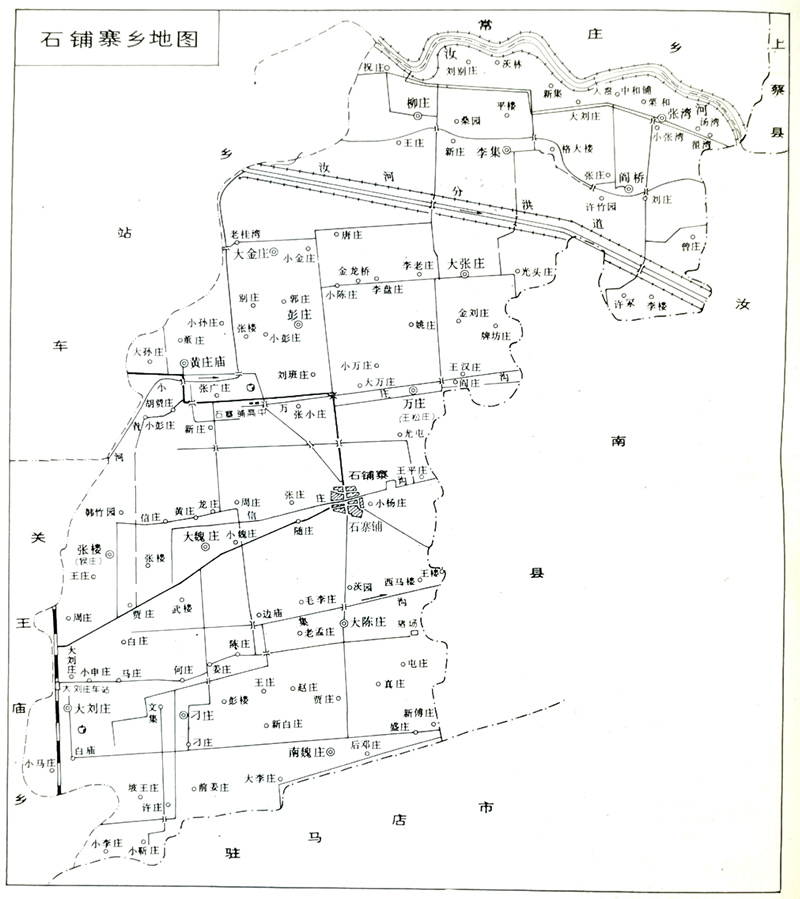

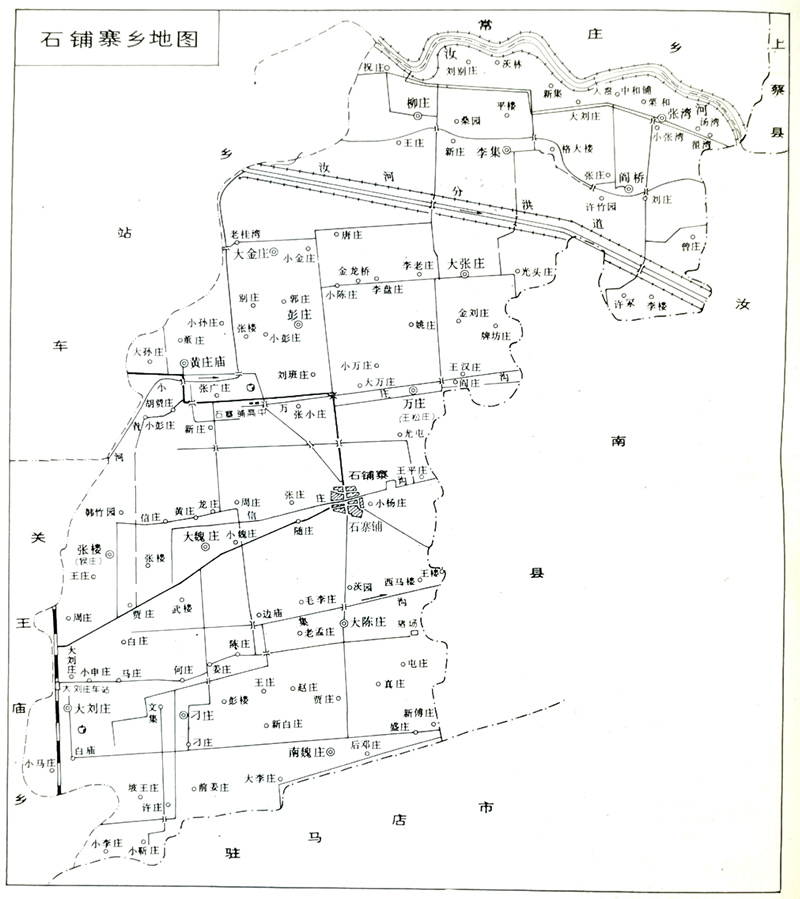

第十六节 石寨铺乡

石寨铺乡位于县城东南方,乡政府驻石寨铺街,距县城12.5公里。东与汝南县交界,西靠京广铁路,南与驻马店市为邻,北与常庄乡隔河相望。面积79平方公里,辖石寨铺、张湾、阎桥、李集、柳庄、大张庄、大金庄、彭庄、万庄、黄庄庙、大魏庄、张楼、刁庄、南魏庄、大陈庄、大刘庄16村委,111自然村,198村民小组。计7008户、36420人,其中回族1133人,满族2人,余为汉族。

1941年,石寨铺设乡,为永固乡,今石寨铺乡辖地均属之。建国后属第六区,1955年建石寨铺中心乡,1958年建石寨铺人民公社,1983年改公社为乡。

汝河在境内流经4个村委,流长8公里。1966年挖汝河分洪道,境内流经5个村委,流长4公里。小清河在境内流经3个村委,流长5公里。沿河设机灌站5座,打机井828眼,可浇灌耕地29158亩。

乡办企业有农修厂、面粉厂、造纸厂、砖瓦厂、综合服务部。职工210人,年产值约50万元。现有汽车6辆,拖拉机47台,手扶拖拉机48台,各种动力机械380部,各种加工机械720部。

全乡耕地78008亩,主要种植小麦、玉米、大豆、棉花、烟叶、芝麻、油菜等。1985年粮食总产1673.5万公斤,油料117.8万公斤,棉花12.89万公斤。

现有中、小学17所,教职员工405名,学生8368人。医院1所,病床40张,医务人员37人,各村委均有诊所。还有文化站、电影院各1所。

京广铁路从西部边境通过。新建柏油公路通往县城。乡至各村委间都有简易公路相通。

重要集镇----石寨铺

石寨铺又名永固镇,建国前系永固乡乡公所驻地。1958年后是人民公社管委会、乡人民政府驻地。集镇东西长1200米,南北宽800米。人口2005人,其中回族1097人,余为汉族。

东西街与南北街垂直相交,供销社、经联社、乡政府、派出所、税务所、电影院、粮所在东西大街两侧,银行、信用社、手联社、生产门市部分布于南北大街两侧。

面粉厂、造纸厂产品分别销往孝感、信阳等地。编织专业户张凤一年共编织产品3000多套,创经济效益15000多元。

农历双日逢集,清代兴起。当时设有当铺、钱庄、山西会馆等。现以日用杂货、服装、布匹、粮食、牲畜、禽蛋、蔬菜交易为主。日赶集近千人,成交额在3000元左右。

街区有初中、小学、乡医院各1所。有电影院、科学咨询服务处等设施。至县城日有班车往来。

第十七节 车站乡

车站乡位于县城四周,乡政府驻城关镇东端遂平火车站。东靠常庄、石寨铺乡,南邻关王庙、褚堂乡,西连阳丰乡,北接和兴、张店乡。面积73平方公里,辖王老庄、八里杨、三官庙、罗子张、傅庄、刘虎庄、焦庄、党庄、施庄、三里桥、刘庄、马庄、郭庄、王陈、高集等15村委,115自然村,216村民小组。计7558户、38830人,其中回族23人,余为汉族。

建国前,今车站乡辖地分别属于灌阳镇(城关)、永固乡(石寨铺)、和兴乡。建国后,属六区所辖。1958年6月建立车站钢铁人民公社,同年8月与城关镇合并,命名为城郊人民公社。1962年与城关镇分开,重建车站人民公社。1983年12月,改公社为乡。

南部略高,北部较低。境内有汝河,流经6个村委,流长12公里。河内盛产河沙、是建筑佳品,每年可调出10万立方米。奎旺河流经2个村委,流长3公里。还有奎旺河分洪道、汝河分洪道、玉带河等水。建提灌站24处,打机井485眼,可浇地18750亩。

乡办企业有农修厂、电扇厂、壁毡厂、面粉厂、砖瓦厂、水泥预制厂等,职工206人,年产值75万元。有汽车6辆,拖拉机186台,手扶拖拉机133台,动力机械410部,加工机械827部。

有耕地53187亩,以种植小麦、玉米、大豆、棉花、芝麻、油菜、烟叶为主,1985年粮食总产1467.5万公斤,油料62万公斤。

全乡现有中小学18所,教职员工459名,学生12355名。医院1所,病床47张,医务人员27人。兽医站1所。各村委都有诊所和兽医。文化馆、图书室各1所,影剧院1座。

京广铁路、京深公路纵贯南北。遂平至嵖岈山、诸市、沈寨的柏油公路从境内通过。

车站乡有唐岗新石器遗址,为县级文物保护单位。另有教场土冢遗址。