第五章 婚姻 殡葬

第一节 婚姻登记

建国前,婚嫁礼俗繁琐,一般在男女双方家长同意后,经换贴、传启、送好、过礼等程序,方能嫁娶,新郎、新娘“大拜天地”之后,始确立夫妻关系。由于把“父母之命、媒妁之言”当作男婚女嫁的最高准则,即完全剥夺了青年男女婚姻自主的权利,因而父母包办、买卖与变相买卖婚姻、近亲结婚、送童养媳、早婚早育等陋习,就视为必然。加之男尊女卑封建思想的支配,一夫多妻、孀妇守节以及“薄幸郎”喜新厌旧,虐待妻子等社会现象也就比比皆是。

建国后,早在1950年1月,国家颁布《中华人民共和国婚姻法》。《婚姻法》规定,废除包办强迫,漠视妇女利益的婚姻制度,实行婚姻自由、一夫一妻、男女权利平等。婚龄规定为男20岁、女18岁。结婚时,男女双方到所在地人民政府登记,确立夫妻关系。

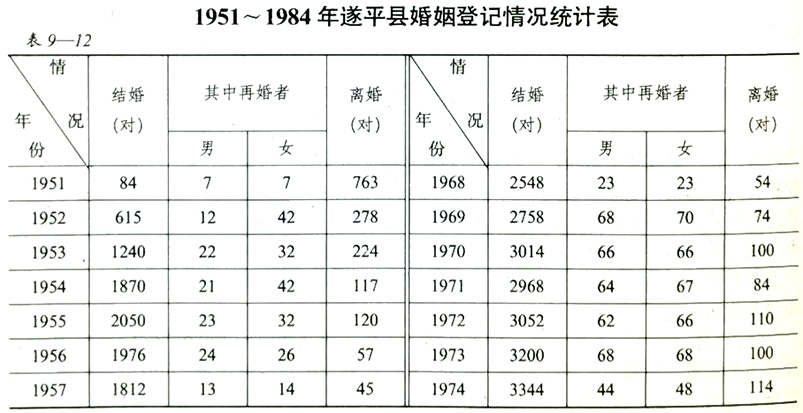

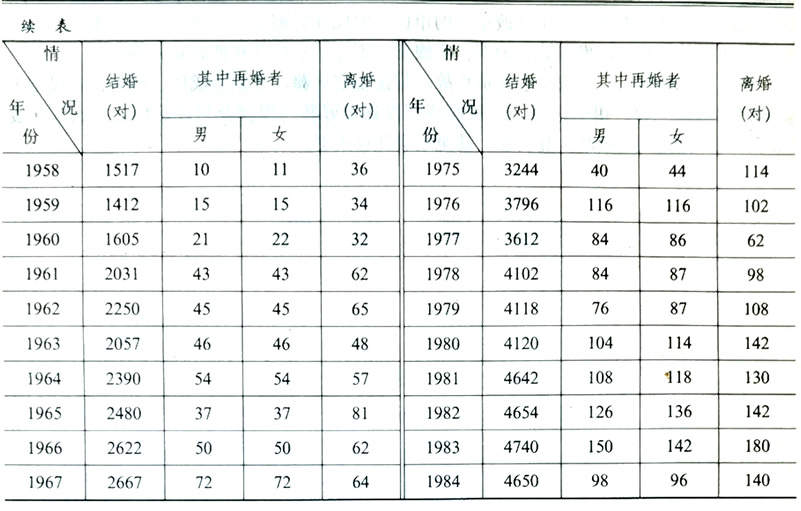

婚姻法在遂平城乡大力宣传贯彻之后,从1950年5月至1951年4月,全县由于父母强迫和各种与《婚姻法》相抵触的婚姻纠纷共847起,其中经政府调解和好的84起、准于离婚的756起,经人民法院判决离婚的7起。1953年3月,县政府通令全县利用各种场合、采取多种形式宣传《婚姻法》的主要内容和重大意义,并规定四月份为婚姻法宣传运动月。经过一个月的宣传贯彻,广大群众受到系统的婚姻法教育,从4月至6月底,三个月中全县有612对青年男女到区乡政府登记结婚;有108对非自愿结合的夫妇,要求离婚,并如愿以偿。至此,童婚、童养媳、纳妾完全绝迹,《婚姻法》的基本精神达到家喻户晓,深入人心。

1980年国家对《中华人民共和国婚姻法》作部分修改,同年10月经第五届全国人民代表大会第三次会议通过,自1981年1月1日起在全国贯彻施行。新婚姻法将婚龄提高至男满22周岁、女满20周岁。规定禁止直系血亲和三代以内的旁系血亲以及在医学上认为患有不应当结婚的疾病者结婚。根据男女双方的约定,登记结婚确立夫妻关系后,女方可以成为男方家庭成员,男方也可以成为女方家庭成员。夫妻双方在家庭中地位平等,都有实行计划生育的义务,双方所得的财产共有,都有平等的处理权。父母对子女有抚养、教育保护的义务,子女对父母有赡养孝敬的义务。父母和子女有相互继承遗产的权利。有负担能力的祖父母、外祖父母对父母已亡的未成年的孙子、孙女、外孙子、外孙女有抚养的义务;孙子、孙女、外孙子、外孙女对子女已经死亡的祖父母、外祖父母有赡养的义务。有负担能力的兄、姐对父母已经死亡或父母无力抚养的未成年的弟、妹有抚养的义务。夫妻双方感情确已破裂,不能同居时,准予离婚,但双方必须到婚姻登记机关申请离婚,在对子女和财产问题已有妥善处理时,发给离婚证。

新颁布的《婚姻法》在遂平实施后,各乡(镇)民政助理员严格履行新《婚姻法》的规定。对那些不够婚龄的、强迫包办的、重婚的、直系血亲和三代之内旁系血亲之间的、患有医学上认为不宜结婚疾病的一律不予登记。1981年至1984年四年中,遂平共办理结婚登记18686对。同时,把感情确已破裂作为准予离婚的依据,经调解无效给予办离婚手续的592对。

第二节 殡葬改革

封建社会,子女在父母故世后,把厚葬作为“孝”的首要条件。棺椁讲质优,衣衾追华美,并扎制殉葬的纸人、纸马、纸车、纸楼、纸阁以及摇钱树、聚宝盆等。停棺3至7日,延请礼相司仪,唢呐吹奏,亡人子女及晚辈亲属,按时祭祀悼拜。下葬之日,亡人长子披麻戴孝,肩扛招魂幡前导,女眷乘车随后送到茔地下葬。一般人家,于下葬后大宴宾客,富有者及官宦之家,从开始行礼祭悼之时起,即以酒席待客。事后有的在坟前立碑,周围广植松柏林,形成家族陵园。

建国之初,一些人受传统观念的影响,仍竭财力甚至借贷,讲排场搞封建迷信的殡葬仪式。为此,政府号召从简办丧事,制止扎社火(纸人、纸马、纸车等)、烧纸、请唢呐、看风水等迷信活动。要求亡人亲、邻、族、友只送花圈,不送祭品。机关干部亡故,开追悼会,寄托哀思。

1961年起,推行公墓制。人民公社化后,机耕水平逐步提高,零星的坟墓不但影响机耕,且过多浪费土地。为此,政府要求以生产队或自然村为单位,利用闲散废地划作公墓。凡本队或本村某人病故,不论是子孙满堂或鳏寡孤独,一律按顺序埋葬。“文化大革命”中后期,全县统一把无家老坟全部平掉。1977年县民政局为解决国家干部、企业职工的埋葬问题,选定城南八里铺附近,征地71亩,作为公墓。农村各自然村均选定了公墓。

1978年筹建火化场,1981年9月开始试用。火化是破旧立新,移风易俗,建立社会主义精神文明,造福子孙后世的重大变革。为此,政府确定城关镇和城郊村组为殡葬改革区。凡国家干部、教师、职工和改革区的市民、农民死后都要实行火葬。凡国家公职人员死后不实行火葬的,不发丧葬补助费、抚恤费,不办子女顶替和遗属定补手续。

殡葬实行改革后,国家公职人员亡故,均按规定火葬,并相沿成俗。市民、农民绝大多数仍按旧俗土葬。由于市民、农民经济情况逐步好转,厚葬及封建迷信之风又死灰复燃,烧纸、转灵、请唢呐,宴宾客,甚至还有扎社火者。