第三章 计划生育

遂平宣传和推行计划生育工作始于1956年,但当时认识还很不深刻,因而规模较小,影响不大。此后,鉴于人口日益增长,耕地面积却反而下降,人均耕地面积逐年递减,人口与土地的矛盾日渐加剧,促使遂平干部群众对计划生育的认识逐渐深刻,工作抓得愈来愈紧,要求也越来越严。

据统计:遂平人均耕地1950年为3.78亩,1960年为3.23亩,1970年为2.44亩,1980年为1.98亩,1985年为1.85亩。时过35年,人均耕地竟减少50%多。35年中,由于生产条件的改善,单位面积产量成倍增长,粮食总产突破2.5亿公斤大关的1983年,人均占有粮食451.5公斤,而比刚刚土地改革后的1951年的人均452.5公斤,尚差1公斤!

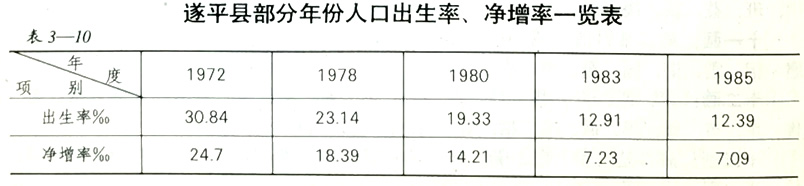

在这严峻的事实面前,遂平于1963年7月19日,成立节制生育委员会,在卫生科设立办公机构,配合工、青、妇等群团组织,开展计划生育的宣传教育工作。1965年1月举办规模较大的计划生育图片展览,巡回城乡,历时5个月。同时,在嵖岈山、玉山两公社部分大队搞试点,使部分青年自觉晚婚和节制生育。人口出生率较1962年的54.48‰有所下降。1966年“文化大革命”开始后,人口出生又陷入无政府状态。至1972年9月,县恢复计划生育委员会,设立办公室,配备专职人员,各公社也于1973、1974年陆续建立了相应的机构。1975至1978四年间,以控制多胎为主,要求一对夫妇只生两个孩子,两胎间隔4~5年。1979年至1984年是计划生育工作深入开展的时期,要求一对夫妇只生一个孩子,严格控制二胎,坚决杜绝三胎,人口增长逐渐受到有限控制。建立计划生育工作岗位责任制。计划生育工作队伍、宣传队伍不断扩大;计划生育工作、宣传、技术网络基本形成。1985年,计划生育率由1980年的51.01%上升到86.98%,多胎率也由1980年的25.32%,下降到1.3%。全县人口的出生率、净增率从1972年后,也在逐年下降。

第一节 晚婚 晚育

历史上遗留下来的早婚早育多子多福的传统观念,直到新中国成立后相当长的时间内,许多人仍把它作为信条。1968年12月,在《婚姻法》宣传中就提出:要大力提倡晚婚,把这项工作当作移风易俗,改造世界,保护社会主义劳动力的重要措施。1972年,全县未婚青年实行晚婚的38471人,占应婚青年的59%。1973年10月10日,县计划生育委员会在下发的《关于计划生育的几项规定》中指出:晚婚提倡农村男25岁、女23岁结婚为宜,城市男28岁、女25岁比较合适。对不够上述年龄登记者,说明晚婚的好处,使他们自觉地推迟结婚年龄。在校学生、学徒工在学习和实习期间不得结婚。就业优先录用未婚青年。1977年,在县计划生育工作意见中指出:民政部门在结婚登记时要严格审查年龄,进行晚婚教育,杜绝结婚开后门的不正之风。1979年强调坚持“晚、稀、少”的要求,晚婚年龄农村提倡男25周岁、女23周岁,城市男26周岁、女24周岁。晚婚逐渐变成青年的自觉行动。年底统计,在3267对新婚夫妇中,符合晚婚年龄的有2878对,晚婚率达88.1%。

对于妇女的晚育年龄,县政府在1981年5月《关于计划生育若干政策规定的布告》中规定:农村妇女晚育年龄为23周岁,城市24周岁。不按规定早孕者,原则上应采取补救措施。如果夫妇双方写出了终生只要一个孩子保证书,并采取长效节育措施,可补发给准生证,否则,要给予经济处罚。对实行晚婚晚育的干部、职工,延长婚假、产假各15天,其间工资照发。这些措施使绝大多数育龄夫妇都能按照晚、稀、少的要求进行计划生育。

第二节 节育 绝育

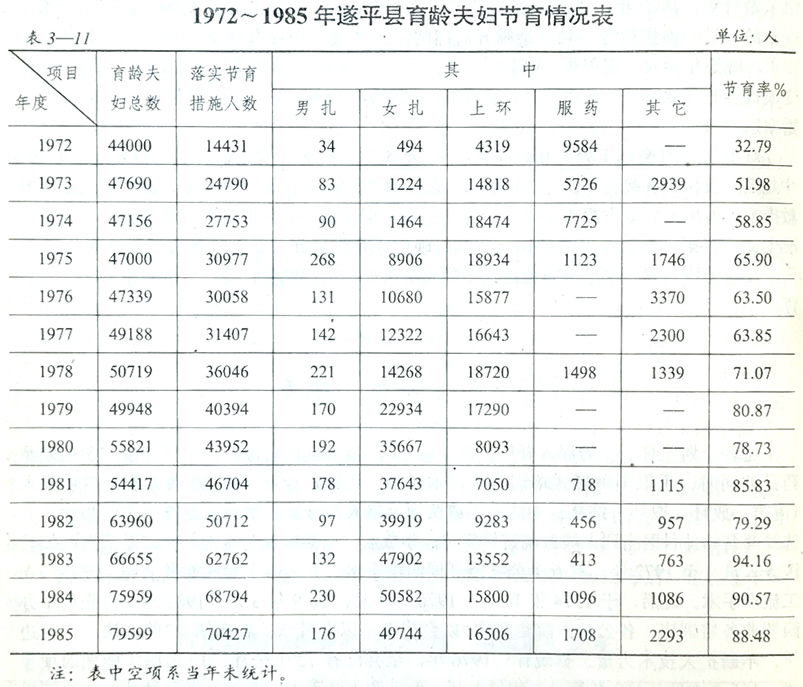

随着计划生育工作的深入开展,从1963年,遂平县在向育龄夫妇宣传推广使用避孕药具的同时,采取多种形式培训节育技术队伍。当时,全县只有20余人能做四项手术(流产、放环、取环、结扎)中的一项或两项,绝大部分不能做男女绝育手术。为此,县选派两名妇外科医生到上级医院进修实习。学成后,以县医院为基地,培训基层医院妇幼医务人员。至1972年,有6个公社能开展四项手术,有163个大队能做上环、取环、人工流产手术。此后,于1974年10月、1976年1月、1979年3月、1981年5月先后举办四期业务培训班,各公社医院也采取“以会代训、以老带新、新老结合”的办法,边干边学,不断扩大技术力量。据统计:1976年,全县已有12个公社、19名医生能做四项手术,165个大队、168名技术员能做上环、取环和人流手术。基本上做到结扎、人流不出公社,上环、取环不出大队。1985年,计划生育技术人员发展到334人,其中,能做四项手术的30余人,三项手术的250人。并组织由85名技术员组成的计划生育小分队,经常分组巡回乡村,担负上环、取环、人流、孕检等任务。

由于许多人“男孩可传宗接代”旧的观念仍然存在,所以,对上环等避孕措施容易接受,而对绝育措施-男女结扎则不易接受。特别是尚无男孩只有女孩的夫妇,接受更为困难。1964年到1965年,两年中全县女结扎仅23例,男结扎只2例。1972年恢复计划生育委员会后,运用各种宣传手段,大力宣传一对夫妇只生两个孩子为好,并对违背计划生育政策者给以必要的行政和经济处罚。使遂平由人口失控阶段逐步走上了计划生育阶段。1975年统计,全县育龄妇女47000人,落实各项节育措施的30977人,节育率达65.90%。其中,女结扎8906人,男结扎268人,上环18934人。“三术率”达59.8%,人口出生率由1971年的30‰以上,下降到23.1‰。1979年以后,要求已生一个孩子的妇女以上环为主,二胎以上的妇女以结扎为主,严格禁止计划外生育。从而人口出生率逐年下降。1983年,县政府号召全党动手,全民动员,大打计划生育突击战,一年掀起四次计划生育高潮。全县落实节育措施62762人,其中上环13552例,男女结扎48034例,节育率达94.16%,人口出生率下降到12.91‰。

在大量节制生育工作中,由于少数医务人员技术不精或护理不当,个别受术者出现了伤口硬结或肠粘连等并发症,遂平县计划生育技术指导小组在积极提高医务人员技术的同时,对并发症或后遗症进行免费医疗。需要到上级医院诊疗者,经县计划生育技术指导小组批准,其医疗费在计划生育费中报销。农村土地联产责任制实行后,其医疗费报销70%,下余从超生子女费中解决。干部、职工在并发症治疗期间,工资照发。

第三节 宣传教育

计划生育作为一项基本国策,在历年贯彻执行的过程中,首先是对干部、群众进行反复的宣传教育。其形式包括县、乡、村、组不同级别的动员会,贯彻中央文件精神,学习具体政策。在基层还分别召开不同类型的会议,如党、团员节育、绝育对象会、青年会、老人会等,根据不同的思想状况,解决不同的问题。如遇个别思想严重不通的户或人,就由干部包户,主动上门,做说服教育工作。还利用各种宣传手段,推动计划生育工作的顺利开展。1977年,县工会、共青团、妇联、民政、文化等部门相互配合,利用有线广播、幻灯、黑板报、图片、专栏、散发宣传材料等形式对未婚青年进行晚婚、晚育教育,宣传计划生育的重大意义和“晚、稀、少”的政策,公布计划生育工作进展情况,表扬好人好事。1983年在计划生育宣传月活动中,参加活动的党政领导、各级干部、党团员、积极分子2200多人,办专栏3200个,绘制宣传画及过街条幅1761幅,有线广播播发计划生育稿157件,放映幻灯片165场,印发宣传材料4500份,出动宣传车300辆次。请省人口理论报告团宣讲30场。

在大力宣传教育的同时,采取具体措施,鼓励夫妇双方只生育一个孩子。1981年5月1日,遂平县人民政府《关于计划生育若干问题规定的布告》中规定,凡夫妇双方保证只生育一个孩子,并领取独生子女证者,发给儿童保健费,至小孩年满十四周岁为止。父母是双职工的,每月发5元。父母是社员的由所在生产队每年奖励粮食100公斤。一方是职工,一方是社员的,由所在单位分别负担。凭独生子女证,孩子的就医、入托、入学、就业优先照顾。城镇分配住房,农村规划宅基地应同两个孩子的一样分给。农村社员独生子女的口粮应按成年人的标准分给。1982年县人民政府在《关于计划生育若干问题的补充规定》中指出,领取独生子女证的干部、职工(包括合同工、临时工),产假延长至半年,产假期间工资照发,不影响评奖、评先、调级、晋级等。独生子女的父母在年老退休时,加发退休金10%(但不能超过本人的工资标准)。已领取独生子女证的农村社员,除执行原来规定的每年奖给粮食100公斤外,每年再从集体提成中奖给小麦250公斤,夏季一次兑清。