第三章 人民政协

第一节 组织机构

中国人民政治协商会议河南省遂平县委员会(简称县政协)于1984年12月20日成立。第一届委员会委员86名,其中工会2人,妇联4人,农林水12人,卫生界10人,科技界13人,教育界10人,文化艺术界5人,工商界7人,体育界1人,少数民族2人,宗教界1人,归侨2人,侨眷2人,台属1人,起义投诚人员2人,特邀人士12人。在86名委员中,党员31人,占36%;妇女18人,占21%;少数民族7人,占8.1%。

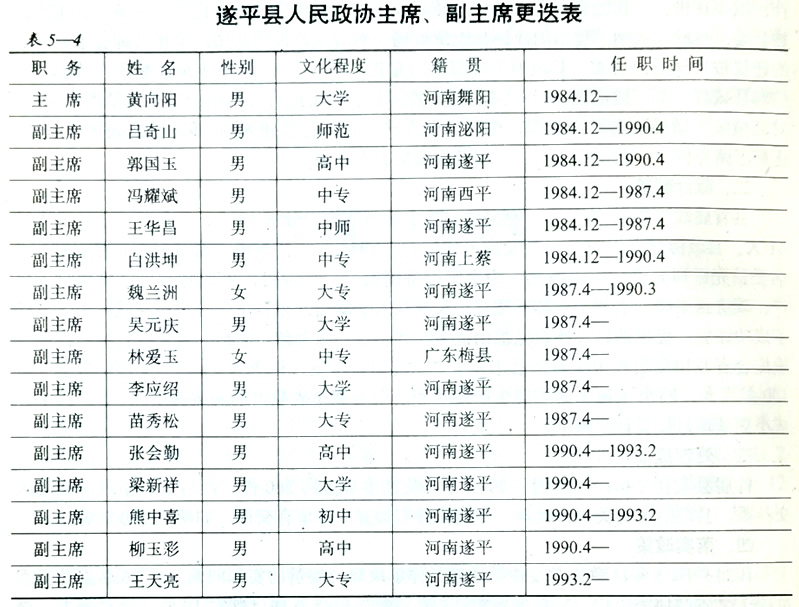

县政协首届一次会议,于1984年12月14日至20日召开,会中选举产生政协主席1人,副主席5人,常务委员20人。县政协设提案委员会、学习委员会和文史资料委员会。委员会各设主任1人,副主任1人,委员4名。另有文化教育工作组、卫生工作组、科学研究工作组、民族宗教工作组、对台宣传工作组、农林水工作组、商业工作组。每组设组长1人,副组长1人,成员若干人。

政协机关内设办公室、组织联络科、宣传教育科、咨询服务科。办公室设主任1人,每科配科长、副科长各1人,工作人员2~3人。

第二节 主要活动

一、民主监督

县政协建立以来,在届期内政协驻会主席、副主席曾9次参加县委常委会和政府的重要会议,直接参与全县政治、经济大事的商讨。5次列席县七届人民代表大会的历次会议,参加讨论全县各项建设事业中取得的成绩和存在的问题,并以提案方式对工农业生产、城乡建设、文化教育、卫生防疫、计划生育等方面提出合理化建议260条,有124条被县委、县政府采纳。提出的建设县农贸市场、新城区建设幼儿园、筹建县师资进修学校的建议被采纳后,县委、县政府立即组织力量进行施工,于1985年全部竣工。政协委员们对县城脏、乱、差的现状反映强烈,县委、县政府责成有关部门及时进行勘察、规划,对老城区、新城区的违章建筑,全部予以拆除,路两旁修建8000多米长的硬化排水沟,更新了路旁树木,栽培了花草,八里长街面貌大有改观。

二、献计献策

县首届政协86名委员中,有大中专以上学历的知识分子48人,工程师以上技术人员41人。县政协建立以来,充分发挥人才优势,1985年,县政协主席黄向阳带领科技组3名委员先后到北京、天津等地,为遂平引进国家“星火”项目,兴建啤酒厂,当年投入生产。政协副主席、水利工程师冯耀斌,长期深入嵖岈山、张台山区开展小流域治理,取得了成功经验,提出的建设性意见被山区乡村和林业、水利部门采纳。农艺师曾兆林、冯秀敏配合省政协委员程维中对全县小麦生产状况进行考察,调查4个乡12个村,参加人员150多人次,写出《遂平县小麦生产现状和近期发展小麦生产的考察报告》,为把遂平建成小麦基地县提供科学依据。

三、处理提案

首届县政协1984年12月~1985年共收到委员提案260件,经过研究整理,及时送交县委、县政府及有关部门处理,作到件件有答复,事事有交待,如期全部办理完毕。

四、落实政策

1984~1985年,政协常委按照政策具体解决政协委员的实际问题,在86名县政协委员和1名省政协委员中,应落实政策28件,截止1985年底已落实19件,通过努力,尚不能落实解决的,也向本人讲明原因,做好思想工作。

五、组织学习

1985年,县政协组织政协委员认真学习中共中央(85)1号文件、《中英草签关于香港问题的联合声明》以及中央、省、地领导的有关讲话,提高对新时期统一战线和人民政协工作的认识。中共中央《关于制定国民经济和社会发展的第七个五年计划的建议》发表后,县政协又及时向全体委员发出《关于认真学习党的全国代表会议文件的通知》,编印政协简报8期,及时交流委员的学习情况,通过学习不断提高政治素质和业务水平,86名委员中,有46人被各条战线评为先进工作者,59名非党委员中有24人光荣加入了中国共产党。

六、对台联络

利用政协委员社会联系面广、海外关系多的有利条件,县政协经常组织“三属”(去台人员亲属、居住港澳人员亲属、海外华侨亲属)学习党的有关政策,宜传“一国两制”的方针,通过家庭走访和节日慰问,及时了解和掌握对外联络情况,指导通讯来往,仅1985年又有16家与台湾亲人取得联系。县政协常委杜梅丽,1985年开始,利用其父在台提供的线索,先后走了6个县帮助92家分离在海峡两岸的亲人沟通关系。

七、征集整理文史资料

1984年县政协建立以来,先后召开4次征集文史资料座谈会,征集较珍贵的资料57篇,从中精选11篇,作为《遂平文史资料》第一辑,于1985年正式出版。