第六章 畜牧业

第一节 家畜家禽

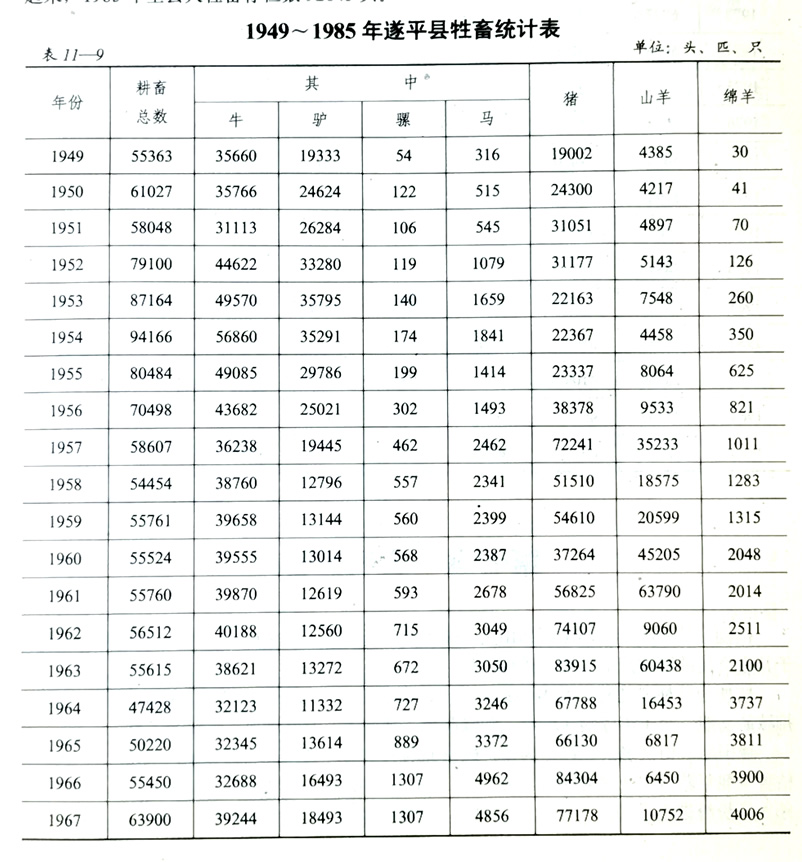

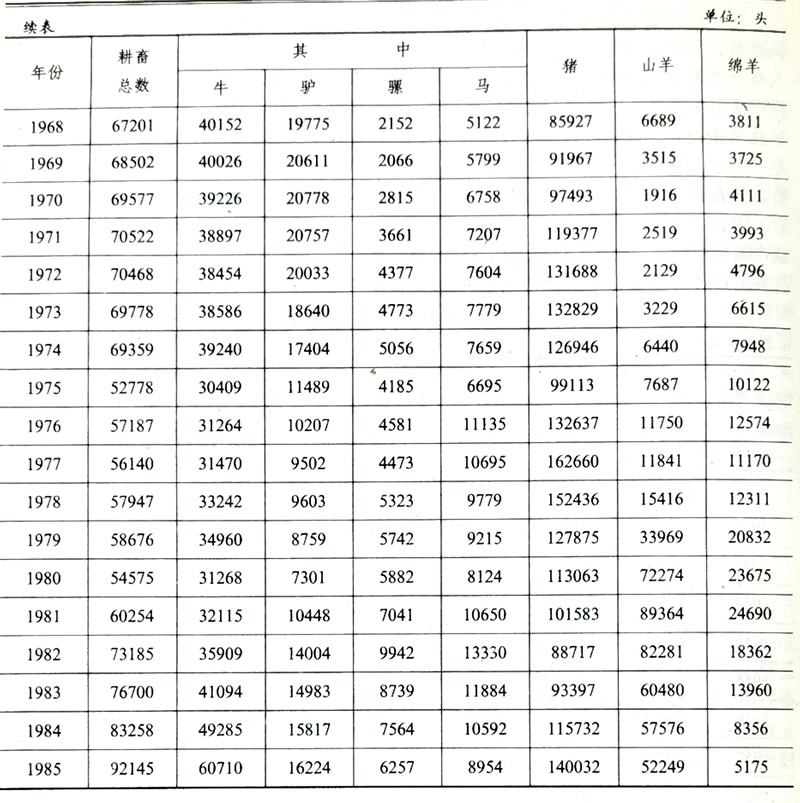

牛 1949年送平县养牛3.57万头,1954年发展到5.69万头。高级农业合作社后,牲畜实行集体喂养,1964年下降到3.2万头。止到农村联产承包责任制前,黄牛饲养量基本在3万多头徘徊。1983年以后,黄牛大发展。黄牛的主要品系有:本地牛占80%,南阳牛占11.7%,南方牛占7.7%。南阳牛为最佳品种,1985年遂平县引进南阳黄牛、西门达尔等优良种牛的冷冻颗粒精子,人工配种1342头,准胎率5 80%。全县黄牛发展到60710头。

遂平县水牛一直不多,1985年存栏160头。

马 1949年,全县养马316匹,1976年达1.11万匹。1983年1.18万匹,为历史最高水平。随着小型农业机械的增多,1985年马存栏下降到0.9万匹。主要品系有:本地马(河南轻挽马)占73.1%,西南马占23%,西北马占3.9%。

骡 1949年全县养骡54匹,最高年份的1982年养骡0.99万匹,1985年降到0.6万匹。

驴 1949年全县养驴1.9万头,1970年发展到2.08万头。之后,农业机械增多,驴的饲养量逐年下降,1980年存栏7301头。农业联产承包责任制后,养驴数量回升,1985年1.6万头。主要品系有本地驴占97.8%,泌阳驴占1.2%,其它品种占1%。

猪 建国前,遂平县主要养大耳黑猪。1956年后,引进巴克夏、约克夏、长白猪等优良品种,大耳黑猪绝迹。1949年全县养猪1.9万头,1977年发展到16.3万头,1981年后,养猪数量下降,1982年存栏8.8万头,1985年上升到14万头。

羊 建国初期,山绵羊存栏量不上5000只,50年代后期,山、绵羊有明显发展。70年代一些社队为防止猪羊吃青,曾一度禁止养羊,1970年全县山羊仅剩1916只,绵羊4111只。1981年为养羊最多的一年,其中山羊8:9万只,绵羊2.5万只。1985年共养山、绵羊5.7万只。

兔 建国前后,养免极少。60年代初,随着兔毛提价,长毛兔发展很快。后随着兔毛降价,养免业衰落。1978年全县养兔5.6万只。80年代免毛再次提价,全县养兔12.4万只,出现不少养免专业户。主要品种有西德长毛兔、青紫兰等。还有不少农户养獭兔和肉免。

家禽 遂平县家禽以鸡为主,鸭、鹅次之。1985年全县养鸡139万只,养鸭6.8万只,养鹅2.4万只。鸡的品种多为本地柴鸡,占95%,其它品种有:固始鸡、郑州红、正阳三黄鸡、白来航、星杂二八八、罗斯鸡等。鸭的品种有麻鸭和北京鸭,鹅的品种有本地鹅与生产鹅。

貂 1981年全县养貂235只,1985年仅剩3只。

第二节 饲草饲料

一、饲草

农作物秸杆、秧藤和青干草是家畜的主要饲草来源。1956年试行玉米杆、红薯秧挖容青贮,冬季取出,气味甘酸,牲畜喜食。后因其麻烦等原因,青贮时断时续。50年代饲草不足,不少乡村冬季挖草根养畜。70年代以后,麦秸产量增多,饲草基本自足。1980年全县共产饲草3亿公斤,畜用1.5亿公斤,其余作肥料和造纸原料。荒山草坡也是饲草重要来源之一。遂平县有荒山草坡15万余亩,占全县土地面积的8.2%,草场盛产黄背草、白草、茅草等56种野草,均可作家畜饲草,年产鲜草0.3亿公斤,年载畜量牧牛4600头。草场主要分布在张台、嵖岈山、槐树、玉山、花庄5个乡的28个村委。

二、饲料

家畜的饲料主要来源于粮食,大麦、大豆、玉米等是主要饲料。据1980年统计,全县共用饲料2755万公斤,占粮食总产量的17.7%。农副产品也是饲料的重要来源,1980年全县共产各种饼类、麸糠类、渣糟类2581.5万公斤,畜用量1650万公斤,占63.9%,其余均作肥料。此外,还配合少量的动物性饲料和药物性饲料,1982年统计,全县共销售鱼骨粉550公斤,生长素1774公斤,兽用土霉素粉7310公斤。

第三节 疫病防治

一、疫病流行

1923年,炭疽在和兴、张店、车站、常庄一带呈地方性流行,群众称为遍身癀。张店乡牛庄一屠户宰一炭疽牛,凡食其肉者无不中毒。1940年阳丰北大唐李村一人剥炭疽驴时,手指被割破,感染而死。炭疽病死亡率为100%。1946年,全县牛流感大流行,隔户不隔村,十牛有五染病,易治,死亡少。其它传染病有破伤风、气肿疽、猪瘟、猪肺疫、鸡瘟等,多呈地方性和季节性发生。其中气肿疽、猪瘟、鸡瘟、马鼻疽等疫病死亡率达60~95%。

中华人民共和国建立后,新发现两种传染病:一种是口蹄疫。1968年11月,玉山公社坡李大队榆园生产队从漯河买回一头黄犍牛,第二天发病,经县兽医院和省技术人员鉴定,定为A型口蹄疫。五天内,邻近11头牛也相继感染此病。第二次口蹄疫发生于1983年3月,重点在和兴、张店、沈寨、石寨铺等公社流行蔓延。到6月底,有6个公社45个大队出现疫情。全县患口蹄疫的生猪1.4万头,牛2头,羊185只,同时有2人被感染口蹄疫。另一种传染病是马传染性贫血,1969年开始在遂平流行,1978年发展到最高峰,到1982年全县马属动物共发病3073头,死亡885头,经济损失43万元。

1982年遂平县对畜禽疾病作全面普查,共查出畜禽疫病126种,其中传染病28种,寄生虫病58种,普遍病40种。

二、疫病防治

民国末期,全县有民间兽医65名,兽医药铺12所,各自为业,多以土单验方为家畜治病,对于传染病束手无策。

建国后,党和政府对畜牧业十分重视,各区先后建立畜牧兽医站,坚持“预防为主,防重于治”的方针,对一些主要传染病进行防疫。到1985年,全县建兽医站(院)17所,配种站8所,畜牧兽医技术人员289人,其中大专生12人,中专生22人,畜牧兽医师6人,助理畜牧兽医师18人。全县共有村级兽医室155所,农民兽医398人,形成备禽疫病防治网。经过年年防疫注射和重点突击防疫注射,被基本控制的传染病有炭疽、A型口蹄疫、猪肺疫、牛弧菌病、马传贫、马鼻疽、牛气肿疽。此外对猪瘟、猪丹毒、仔猪副伤寒、鸡瘟、禽霍乱、家畜破伤风等,每年都分别进行一至二次防疫注射,防疫效果明显。对口蹄疫,畜牧兽医人员采用封锁、隔离、消毒、治疗等办法,控制了此病的流行。对马传染性贫血,经过使用驴体反应疫苗年年预防注射,此病被扑灭。

第四节 饲养管理

民国时期,牲畜多为地主、富农、佃农所有,分户喂养。新中国建立后,进行土地改革,贫农从地主、富农手中分得牲畜2581头。党和政府大力鼓励发展畜牧业,1951年县政府转发《中南区禁宰耕畜暂行条例》,基本控制了乱杀耕畜现象。1952年又规定喂一头种畜免征公粮50公斤。同时实行家畜保险制,组织技术力量防疫灭病,畜牧业迅速发展。1949年到1954年大家畜由55363头发展到94166头,平均年递增率11.2%,为建国后最高水平。

1955年遂平县成立高级农业合作社,牲畜全部作价人社,所有权归社,社里指定专职饲养员,饲养形式由原来的分户喂养变为集体喂养。是年冬降大雪,奇寒,牲畜病、冻死亡很多,大牲畜比1954年减少1.3万多头。

1956年,遂平县人民委员会在总结中写道:“一个人喂十几头牲口,照顾不到,加上劳役、缺草料,造成牲口瘦弱、死亡、空怀流产。”县人委是年9月统计,瘦弱牲畜占50%,上抬占5%,空怀占80%。如关王庙乡熊楼东社养畜17头,有10头上抬,大秋不能种。刘虎庄乡张庄15头牲畜,半个月死5头。恒兴乡钟庄牲畜落驹3头,幼驹死在马厩,饲养员尚不知。

1957年,县委成立畜牧工作领导小组,县委书记兼组长,制订“奖励保护繁殖耕畜暂行条例”,抽调乡、社专职畜牧干部248人,整顿饲养员队伍,改变饲养形式,全县牲畜作价到户私人喂养8180头,集体饲养1600头,小槽饲养48827头(后两种牲畜所有权仍属集体),采取一系列措施发展牲畜,但牲畜数量仍继续下降。

1958年人民公社建立,全县各生产小队都建立饲养排,牲畜实行“三集中”(牲畜、饲养员、畜舍)。各公社都办起了“万头猪场”,有的还办了鸡场、鸭场、牛场、羊场等,人畜全部集体化。嵖岈山“万头猪场”有窑洞猪舍40间,养猪270多头,猪和猪饲料全从生产队平调而来。1959年到1960年,遂平县牲畜损失很大。据地、县联合调查,诸市公社高吴庄大队,死亡大牲畜155头,占原有牲畜的45.4%,其中役畜占89%。到1964年,全县大牲畜下降到47428头,比1954年减少近一半,为历史最低水平。1965年以后,牲畜缓慢发展。1975年特大洪水淹死牲畜30666头,淹死生猪15.1万头。洪水过后,因农业机械增多等原困;大牲畜一直徘徊在5万头左右。1981年后,全县逐步实行联产承包责任制,大牲畜由原来的集体饲养变为分户饲养,所有权归农户,牲畜很快发展起来,1985年全县大牲畜存栏数92145头。