第一章 优 抚

第一节 优 待

建国后,对缺乏劳力、生活有困难的烈、军属、残废军人、带病复员退伍军人等在生产、生活方面,给予照顾和优待,保证其生活稍高于当地群众的一般水平。

一、代耕包耕

1951年春开始实行三种代耕形式:互助组代耕,组织劳力代耕,临时派人代耕,均为包耕不包产,按收获量的十分之三付给代耕者。全县享受代耕优待者2336户,代耕面积40909亩。1952年,改代耕为包耕制。包耕分大包耕、小包耕两种形式,均是按工计粮。大、小包耕分别按每亩12、13个工计算,工资粮麦、秋各半,每个工资粮以当地劳动力平均收入为准(约5公斤左右)。

二、优待劳动日

1956年,鉴于农业合作社的普遍建立,遂改包耕制为优待劳动日制。1958年人民公社建立后,优待劳动日制度不变。其评定办法,以生产大队为单位,召开烈属、军属、残废复员军人代表参加的评议会,确定优待户数、天数,张榜公布,呈报公社批准执行。

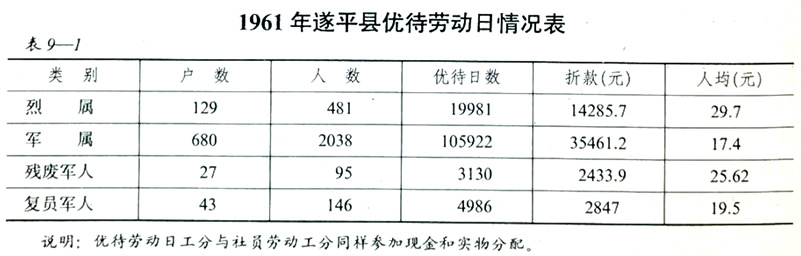

1959年全县享受优待劳动日的烈、军属702户,残废军人62户,全年优待劳动日133200个,折款93245元,并发给临时救济款6000元。

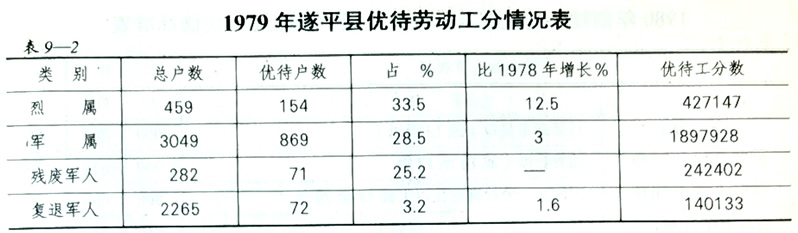

1977年后,逐步改优待劳动日制为优待工分制。1979年通过对全县优待对象的普查及评定,确定优待对象共6055户,享受优待者1166户,占总户数的19%,共优待劳动工分2709623分。

三、优待粮款

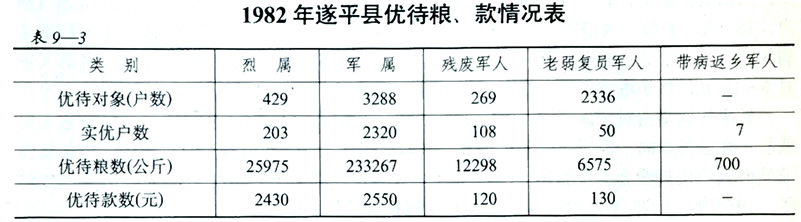

1982年,遂平农村普遍实行包产到户的联产承包责任制,其优待办法随之改优待劳动工分为优待粮、款,其数额大致是:烈属,相当于当地一个整劳力或二分之一劳力全年应得之粮、款;军属,除现役军人应得的一份责任田外,优待相当于当地一个整劳力的二分之一至三分之二全年应得之粮、款;残退、病退、年老体弱的复员军人,相当于当地一个整劳力的三分之一至二分之一全年应得之粮、款。

四、其它优待

1952年对西部山区生活有困难的烈属、军属、残废军人优待补助粮1.5万公斤,子女入学补助款6955万元。1953年又给予生活救济款1亿元,建房款1.5亿元,子女入学补助款5347万元。(元,均为旧人民币)。

自1953年起,对二等以上残废人员不论在职与否,都统一实行公费医疗。在乡三等残废人员,确属伤口复发治疗,其一切费用(包括住院伙食费),实报实销。

1979年,县民政局拨款3.7万多元对优抚对象中生活、生产有特殊困难者进行优待补助。

第二节 抚 恤

抚恤包括牺牲病故抚恤和残废抚恤。

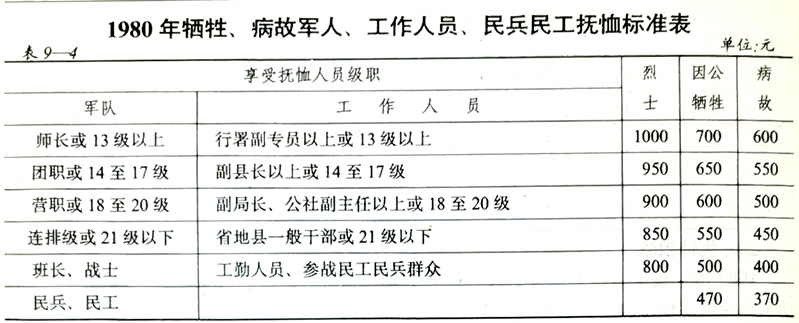

牺牲病故抚恤是指对牺牲病故的现役军人、人民警察、国家机关工作人员、军队职工以及由国家财政补贴的党派、团体的工作人员和参战民兵、民工的抚恤。建国伊始,1950年中央人民政府规定抚恤标准,后经1952年、1953年、1955年、1979年、1980年五次调整,现执行标准如下表:

在1979年优抚对象普查中,全县烈士为433人,病故军人34人,失踪军人46人,根据上级文件精神,对家居农村烈士的父母、配偶或未成年子女,一般都要给予定期定量的补助;对家居城镇烈士的家属,虽有人在机关、企业、事业单位工作,但因工资收入较少,生活有困难的,也给予定期定量补助。计全县有烈属386户,直亲536人,定补158户、185人。病故、失踪军人75户、116人,定补25户、34人。其他如复员军人特别是病复,定补472人;退伍军人中的病退107人,定补74人。定补标准:住农村者每人每月6~10元,住小城镇者每人每月10~15元,住大中城市者每人每月15~20元。

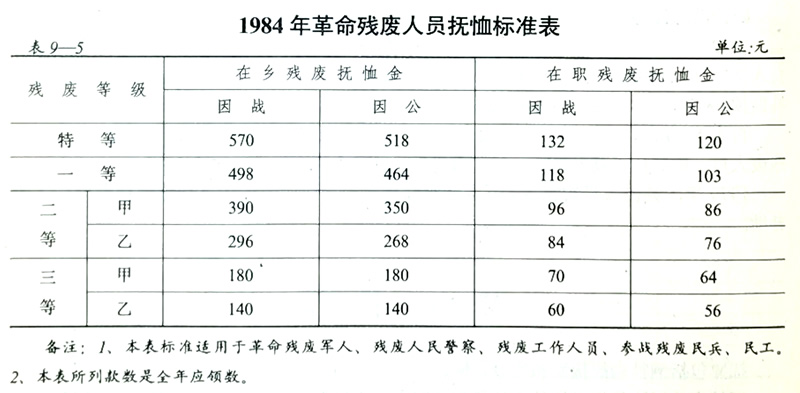

残废抚恤是指对革命军人(中国工农红军、八路军、新四军及共产党领导的其它人民武装)在服役期间,因战、因公负伤致残和参战民兵、民工因参战、执行战勤等任务负伤致残而发给的抚恤金。抚恤标准,1950年中央人民政府即明文规定,后经1952年、1953年、1955年、1978年、1984年五次调整,现执行的抚恤标准如下表:

建国后,对革命残废人员每10年评定一次残废等级(特殊情况例外),并按残废等级发给抚恤金。

解决历史遗留问题,主要解决1946年中原部队(由新四军五师、嵩岳军区、三五九旅及地方部队组成)突围时复员隐蔽和掉队人员到1980年尚未归队的问题。中共遂平县委组织县、公社两级专门机构抽调人员,逐人进行审查,在各公社提供的线索中,确定对象221人,截至1985年底,已经查清的130人中,承认其为复员军人者120人,其中追认烈士的3人,评为残废军人的1人,承认其为干部的13人,享受定补的86人,共补助款27185元。

第三节 拥军优属

拥军优属是全党、全国人民的优良传统。建国以来,每逢元旦、春节期间,县、乡、村三级都要开展一次拥军优属活动。发慰问信、赠送贺年片、对联、年画;组织干部、群众、学校师生敲锣打鼓登门拜年;给军烈属挑水、扫地、挂光荣牌,送节日礼品(肉、菜、鞭炮)。持之以恒,从不间断。

1951年,县、区两级都建立拥军优属委员会,负责组织领导全县、全区拥军优属事宜。1953年1月,县拥军优属委员会确定每年1月为“拥军优属活动月”。在本月内,集中宣传拥军优属的重大意义,表扬优抚模范,开展拥军优属活动。

1953年10月,县召开第一次优抚模范代表会,出席代表152人。评出优抚模范个人,一等4人,二等8人,三等69人;优抚模范集体2个。4名一等模范出席了省优模大会,宋树根、杨大娘分别被评为省一等荣军模范和三等军属模范。模范集体沈寨乡红旗农业社被评为省一等优抚模范社。

1955年4月,县召开评选优抚模范大会,出席模范代表224人,列席代表15人。评选出优抚模范69人,其中一等7人,二等24人,三等38人。除每人发给奖状外,还发给生产奖金:一等40万元,二等30万元,三等20万元(均为旧人民币)。还评出拥军优属模范乡一砖桥乡,模范社-李兴楼农业生产社,模范互助组-李长兴互助组。荣军模范刘青山、军属模范王维宽出席全国社会主义建设积极分子代表大会。

此后,自1956年至1979年24年间,虽经“大跃进”和“文化大革命”的干扰,仍然坚持召开县烈、军属、残废军人、退伍军人代表会15次,区级代表会(包括公社)累计253次,参加人员累计87500人次。

1980年,县、乡两级于“双节”期间,分别召开烈、军属,残废、复员、退伍军人代表座谈会。会后,县民政局组织两个慰问组,登门慰问了25户特等、一等残废军人和对越自卫反击战中牺牲的烈士家属。组织干部、师生为优待对象挂光荣牌1003个,贴春联、年画2623幅,送蔬菜、粉条、豆腐、大肉等礼品15448公斤。

第四节 复员退伍军人安置

1950年遂平县成立复员军人委员会,县长王杰任主任,1963年改名为遂平县复员退伍军人安置委员会。1974年后,在县民政局下设复员退伍军人办公室,专门负责接受安置复员退伍军人事宜。

复员军人按照从那里来到那里去的规定,分农村安置与城镇安置两种。1950年至1957年八年中接收农村复员军人3057人,其中干部115名,战士2942名。根据复员军人的不同情况均给以适当安排。计安排乡、社、队工作的1371人,其中任乡党委书记的2人,乡长8人,民兵队长12人,乡党委委员25人,中共农业社支部正副书记135人,正副社长93人,社管委委员328人,共青团乡、社支部正副书记32人,生产队长328人,生产队或农业社会计73人,各类技工335人。其余1686人,帮助他们安家务农。八年中,先后给无房者拨公房328间,集资建房1064间,同时拨社会救济和优抚事业费4976元解决其中生活无着者的实际困难。患病复员者,由公费给以治疗。对其中尚未结婚者,由各级民政、妇联干部为其牵线搭桥,使1576人找到配偶,建立家庭。

1958年到1964年七年中接收复员退伍军人738人,其中干部9人,战士729人。对其中单身军人确无住房者由退伍办出钱,生产队派工,公社监督建房。对其中孤单、病、残和服役8年以上的老战士及荣立二等功者,按照其家庭经济情况,给予临时性补助。对带病还乡的复退军人给予一次性补助。对即将退伍的孤儿,其确无住房的,在返乡前,由退伍办拨出专款,生产队施工,保证把房建好。

1965~1979年,共接收复员退伍军人5511人,其中干部43人,战士5468人。1980~1985年共接收2606人,其中干部246人,战士2360人。1965~1985年的二十年中,作为城镇安置者745人,其余为农村安置。城镇安置主要是城镇户口的入伍者,也包括农村户口入伍的个别特殊情况者。其规定:凡入伍时系城镇居民及农村入伍的空军飞行员、志愿兵、老红军遗孤,退伍时按全民工安排;农村入伍的孤儿或服役在10年以上服役期间结婚其配偶系正式职工者,在对越反击战中光荣负伤评为二、三等残废者,或牺牲后顶替入伍者以及农村入伍的女兵,退伍后按集体工安排。