1930年(民国19年)3月,县政府建民众教育馆。馆址在城关南海三元官,馆内存书1300册,模型与标本共153件,设馆长1人,馆员2人,事务员1人。年经费1680元。1944年日军陷遂平,教育馆停办。1945年复办,1948年解散。

1949年12月建立县人民文化馆。馆址老城南街路东,1950年迁老城街路南(现图书馆处)。主要任务为图书借阅,并开展扫盲活动。1953年文化馆兼管剧团、文物,利用幻灯、广播、黑板报宣传时事政治。1967年5月迁京深路东,改称展览馆。内设:学习毛主席著作、阶级教育、战备教育、农业生产四个展馆。1977年7月复称文化馆。1984年迁建设路南,内设图书室、办公室、创作组、音乐舞蹈组、农村文化组、文物管理组。馆藏图书6000册。

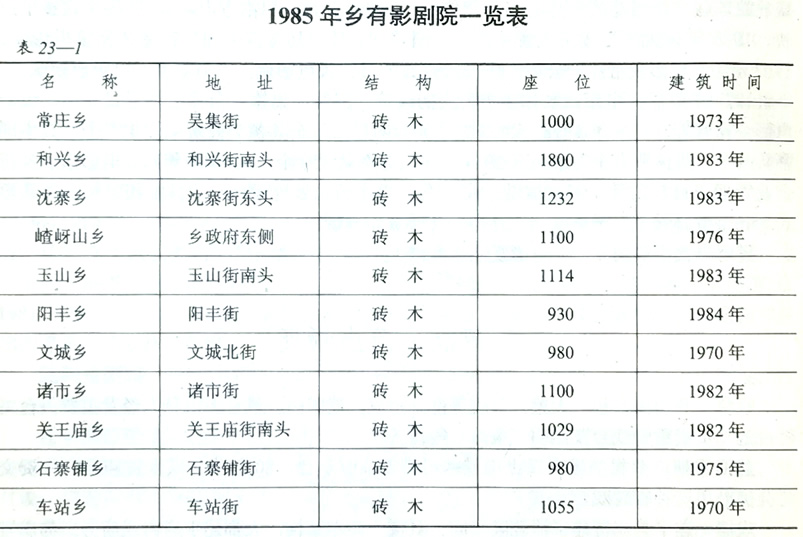

乡、镇文化站是乡、镇政府领导下的文化事业机构。业务上受文化局、文化馆的指导。1954年文城、玉山、沈寨、诸市四个乡办起乡办公助文化站,1958年撤销。1964年随着学习毛主席著作高潮,各大队陆续建立了文化室。1978年复建乡文化站。1979年以后,全县266个大队建立文化室(或称青年民兵之家)203个。文化室内设图书室、游艺室、广播室。1980年全县17个乡均建文化站,每个文化站配专干1人,图书管理员1~2人。1985年驻马店地区对文化专干进行考试,全县9名文化专干转为国家干部。1984年诸市乡文化站被地区评为先进单位,荣获一等奖(奖励彩色电视机一部)。1985年车站乡、嵖岈山乡文化站出席驻马店地区文化艺术先进代表会。同年5月,驻马店地区行署对全区36个文化站检查评比,诸市、和兴两乡被评为文化中心,各奖锦旗一面,奖金1千元。县亦被评为文化工作先进县,奖锦旗一面。

明清时期县内无专门图书馆。1931年(民国20年)先后设立县图书馆和通俗图书馆。1934年(民国23年)两馆并于县民众教育馆内为图书部。藏书最多时达7000册,后大部分失散。建国后,文化馆内藏3 8000册。1975年洪水冲毁2000多册:1979年12月复建县图书馆,管理人员7人,年经费1万元。藏书1.2万册,报纸20种,各种杂志78种。

小东门豫剧团 1927年(民国16年)县教育局刘伯尧组建小东门豫剧团。团长王国彬,主演王匡。演出主要节目有《关公挑袍》《黄鹤楼》等。他们曾到西平、上蔡、确山县演出。

遂平县戏曲学校(训练班) 1933年(民国22年)县民众教育馆创办戏曲学校。招收学员50名,贾振和为唱功教师,郭云山为武功教师,主要演员:田德林、刘梅英等。主要节目《反西唐》《二龙山》、《对花枪》,《刀劈杨蕃》等。

遂平县人民豫剧团 1949年春,从原戏校一、二、三期学员中选出50人成立遂平县人民豫剧团。直属于县委宣传部,后归文教科管理,营业性演出。主要节目:《麻疯女》《大祭桩》、《三打祝家庄》、《十字状》等。1952年使用灯光布景,配合中心工作演出《白毛女》、《抓壮丁》、《兄妹开荒》等节目。1954年聘请外地名角王德君等,并招收一批小学员。先后演出该团导演赵元庆改编的《打神婆》、《闹学》,《董家岭》等传统节目,还演出赵元庆创作的《暴雨前夕》、《翁媳争锹》等现代戏。部分剧目参加了信阳地区会演,荣获嘉奖。1957年上山下乡演出。1964年演出现代革命戏《林海雪原》、《社长的女儿》、《养猪姑娘》、《兵临城下》等。“文化大革命”期间禁演传统戏,演员靠文化经费难以维持生活。1966年5月县委决定撤销豫剧团。1970年重建豫剧团。1978年后恢复传统剧目,先后上演《桃李梅》、《下陈州》、《包公坐监》、《封神榜》、《凤冠梦》、《转心壶》等传统戏。1981年演出320场,观众240万人次,收人4.8万元。1982年以后随着电影、电视和录像的普及,戏剧转为低潮。

遂平县曲剧团 1961年由县委组建,定员50人。樊绍兴任指导员,邢丙利任团长。1968年曲剧团建立革命委员会,陈志坤为主任,周水山为副主任。主要演员晋明礼、张召俊、褚秀英等。1969年6月县革命委员会决定撤销遂平曲剧团,剧团人员被分配到县直各单位。

遂平县农村文艺宣传队 1965年9月,学习内蒙古自治区“乌兰牧骑"经验,县委决定成立遂平县农村文艺宣传队。该队由15人组成,胡秉礼、刘伟任队长,魏玉超任编导。他们一专多能,自拉道具,用架子车组合成流动舞台,深入工厂、农村田间地头,以时装小戏,音乐舞蹈、说说唱唱等形式,配合中心工作宣传演出,很受群众欢迎。

遂平县文工团 1967年5月曲剧团、曲艺队、农村文艺宣传队合并为遂平县文工团。先后排演了《海港》,《奇袭白虎团》及大型歌舞《无产阶级文化大革命胜利万岁》等节目。观众无几,收人甚微。1968年10月改名为遂平县曲剧团。

遂平县文艺宣传队 1975年8月,遂平县遭受历史罕见的特大洪水,人民生命财产受到巨大损失。同年10月县委决定成立遂平县文艺宣传队,24人组成,由魏立山、陈志坤负责,先后赴焦作、新乡、洛阳、宝鸡、凤县、确山炮二师、坦克八师、李新店机场等地演出,以答谢各地对遂平火区的支援。县文艺宜传队1978年解体。

遂平县曲艺队 1956年3月,县文化馆成立遂平县曲艺队。赵金峰为队长,11人组成,1958年收入难以糊口,大部分队员离队。1961年招收4名学员,1962年至1964年在曲艺厅演出。随着电影等文化事业的发展,曲艺厅观众愈来愈少,1967年解体。

第三节 电 影

1934年(民国23年)3月,遂平县始放无声电影。1936年(民国25年)省电影巡回放映队,到遂平放映新闻片和动画片。

1952年10月,县工商科从武汉购一部捷克16毫米电影机和一部英国发电机,在县城放映苏联有声战斗故事片《玛丽黛传》。1954年8月,河南省电影41队固定在遂平放映,1956年该队改为遂平电影一队。1961年11月,县将遂平油厂改造成简易电影院。1963年建立电影发行放映公司。1974年建遂平县人民电影院。农村乡乡有电影放映队。

1978年以后,电影放映体制进行大的改革,国营、集体、个体三种形式并存,统归电影公司管理,打破了1978年前的独家经营的局面。全县各类放映单位179个,其中国办队1个,集体所有个人承包队19个,个人办影队159个。从1981年起,电影事业实行企业管理,自负盈亏,照章纳税。80年代,电影公司添置35mm立体宽银幕镜头、遮幅式16mm立体镜头、放映了《枪手哈特》等立体电影。随着电视事业的发展,电影观众逐渐减少。

第四节 演出场所

戏台 戏台由台板、大梁、马脚等部分组成。建国前,戏台多由私人经营租赁。台主随台走,负责看管戏台及照明(拨灯)等设备。

建国初期,乡村演出多以土堆或木料搭成临时戏台。80年代,城乡古庙会、物资交流会仍沿用这种临时戏台。

戏楼 遂平县戏楼建于清乾隆年间。戏楼为砖木结构,大都建于庙内或庙旁。为庙宇的组成部分,是演戏、酬神祭祀、祈雨、还愿的综合场所。较好的戏楼有:东岳庙戏楼(现汽车站处)、城隍庙戏楼(城关一小处)、山西会馆戏楼(城关三小处),火神庙戏楼(现第一高中处)、城西关二郎庙戏楼、诸市街南关外关帝庙戏楼、横山街山西会馆戏楼(今玉山中学处)、大堂院戏楼(今县政府招待所大门处)。这些戏楼,除大堂院戏楼保存到1963年,其余全在建国前后拆除。

简易剧院 1936年(民国25年),遂平县民众教育馆在马号(今老水厂处)建一座

简易剧场。该剧场四周有围墙,内设舞台,用木板钉有二百多个座位,上搭席棚,遮阴避雨,座位两侧和后边有站位,可容纳观众一千多人。1941年日军侵占遂平,剧院荒废。1946年民众教育馆复建一座容纳观众500多人的小型剧院。

人民会场 1951年县投资在政府院前维新街中段西侧建人民会场一座,建筑面积1500平方米。会场内西边设舞台,有木板座位1000多个。县里大型会议均在此召开。县剧团和全省70多个县、市文艺团体曾先后在此演出。1963年人民会场翻修,改为人民剧院。

曲艺厅 1954年曲艺人员自筹资金、物资,在马道口街(现药检所处)修造一座12间草棚曲艺厅。内设条発数十条,可容观众150多人,1966年拆除。

电影院 1972年,县财政拨款30万元,在县一初中东侧建电影院一座,建筑面积564平方米,内设铁架木制座位1230个,1974年1月开映营业。

遂平影剧院 1982年县投资160多万元在建设路中段建影剧院,1985年建成。建筑面积2090平方米,室内北面设舞台,舞台上方设卷式布景和照明等设备,台后有化装室、更衣室、休息室,南边为台下,台下设楼上楼下两层,座位共1500个。为遂平县一流影剧院。

第五节 群众文艺

遂平县民间文艺形式多种多样,有舞蹈、戏曲、烟火、彩灯、民间故事等。

一、民间舞蹈

遂平县传统民间舞蹈有大铜器、狮子、龙灯、早船、高跷、竹马、扛搁、推车、犟驴、掘杆、二鬼,鹤蚌、花棍、秧歌等30余种。题材广泛,寓意深刻,娱乐性强。

(一)、大铜器相传源于明初,兴于清。主要流传于玉山、槐树、沈寨、嵖岈山一带。玉山铜器会成立于康熙年间,有青、白、红、黄、黑五色龙旗、牌子旗20面,大铜器24扇,大雷子(数)四面,并配有“小五件”,大笛等。元宵节为铜器会活动高潮,县城内以大铜器开道,后跟高跷、旱船等多种民间舞蹈,锣鼓喧天,非常热闹。各家商贾以鞭炮相迎,并备有茶水、香烟、果品、酒类相酬。到乡下演出,各家各户送馍,送茶相谢。建国后,全县铜器会发展到21个。1955年玉山铜器队参加信阳地区民间音乐调演,获一等奖。“文化大革命”中铜器当作“四旧”被砸碎。中共十一届三中全会后,大铜器等民间舞蹈重兴。1982年玉山大铜器参加河南省民间音乐调演,荣获一等奖。

(二)龙灯 遂平的龙灯有布龙灯、板発龙灯,常玩的是布龙灯。布龙灯分青白二色,头、身、尾9~12节。龙灯用竹子扎成骨节,以纸糊龙头,以布裹龙身,龙甲每节装木柄,节节有灯。表演时龙前一人武生打扮,手持一珠,小翻出场,龙头追逐珠子,龙身随头环绕前进,上下翻滚,表演节目主要有二龙戏珠、双龙出海、老龙盘窝等。

(三)狮子舞狮头用纸浆制作,狮皮则以布、彩麻来裁作。表演时两人披皮起舞,协调动作,模拟狮子舔毛、抖毛、搔毛、直立、咆哮、翻身、踩跷板、滚绣球等动作,煞是有趣。最高难者,为双狮从两侧爬上六米多高(用30多张方桌叠成)的“山岗”,复翻上滚下,动作惊险。另一人身着道袍戴罗汉帽,手执拂尘或鞭领狮玩耍,是狮子舞指挥者。

(四)高跷表演者把2尺多高的木质高跷绑在腿上,扮成各种戏剧人物,在乐器伴奏下边舞边唱,队形多变。化装扮演人物多为青蛇、白蛇、孙悟空、猪八戒等角色,或现代人物工、农、商、学、兵等。1985年元宵节,县文化局举办民间舞蹈汇演,13个乡(镇)参赛,节目有33个之多,观众达23万人次。

(五)旱船早船身用竹木扎成,用布构画船身,船上有一花轿样的船舱,坐船者多为装扮的公子、小姐,也有装扮成现代人。他们上身在船上,腰间扎一双假脚,在船板上形状似盘坐;下身用布相围,驾船舞蹈。另有一艄工,多化装成老者,着戏装、挂长髯,手拿船桨作摇船状,二人边舞边唱。

(六)推车 推车多由两位男子扮成夫妻表演,女坐彩车、男驾车把,边舞边唱。以上坡、下坡、过坎、翻车等表演动作,吸引观众。

(七)竹马竹马用竹篾扎成,裹上布或糊上纸,绘上彩色,马身着彩麻,高约1.5米,长约1.2米,马身中间设空洞,下面用布遮转。表演者多为青少年,从洞内钻出将马跨在腰间,下面用布遮着,手持马鞭,跑圆场仿马跳跃,边舞边唱,煞是好看。另一人,则扮作马童(实则是武生),一方面表演翻滚等动作,一方面指挥竹马跳舞。

二、民间乐器

(一)、唢呐唢呐(俗称响器),为簧管乐器,演奏时以笙伴奏,以梆击拍,以鼓锣烘托气氛。它的吹奏多用于婚丧嫁娶、吉日喜庆。旧社会,唢呐班被称为“下九流”,吹奏者多为唢呐世家。建国后,随着人民地位的提高,唢呐班发展很快。1985年全县共有三十多班,而且还出现女唢呐手。是年,参加驻马店地区比赛,荣获三等奖。较流行的唢呐曲有《百鸟朝风》、《一枝花》等。

(二)、二胡 二胡杆木制,琴筒为圆形或多棱形,一端蒙有蛇皮,用马尾(现多用睛纶丝)和竹子张成弓,夹于二弦之间,沾松香拉奏,音韵柔和优美,多用于戏剧伴奏或独奏。

(三)、板胡 板胡的音箱用槟榔壳或木制。琴杆为乌木或红松,弦弓用竹和马尾制成,夹于两弦间。该琴音色明亮高亢,多为豫剧伴奏主弦。

(四)、筝 公元前237年前,流行于秦国,故又称秦筝。筝的音箱为木质,长方形。用丝或钢丝作弦,弦张在板面上,12~16根不等,,每根弦上一个柱,用于定音。筝音柔和,低沉优美,用于戏剧伴奏或独奏。这种乐器较难学,逐渐减少。

三、民间传说

遂平县民间传说广为流传,县委宣传部搜集整理出民间故事6000余篇,700万字,民间歌谣3300多首,340万字,谚语6000余条,9万余字。其中尤以民间故事流传广泛,靠口头流传,并在传说中加工、提高,具有鲜明的阶级性和时代特色。择其一、二录于后。

(一)天官堤

据《汝宁府志》记载,明天启年间,汝南、遂平一带连遭水灾,庐舍漂没,街巷行舟。家住汝南大王桥守德李村的御史官李本固,因上奏册立东宫,触怒龙颜,削官归里。众百姓请李本固设法根除水患。李本固带抚台衙役顺河追寻,追至遂平柳庄寨村后汝河转弯处,方知历次大水就在这里决口。他问当地父老为何不补修决堤。众曰:此处于汝河转弯处,上水来势凶猛,年年修补,年年崩溃,实无可奈何!本固听后,随即进书信阳、南阳州府,请他们派兵协助筑堤。这样,“天官堤”便由信阳州、南阳府、汝宁府的官军修筑。筑堤的办法是,底部用巨石铺砌,上面垫一层土,骑兵在堤上骑马跑几遍,再垫再跑,直到马跑过去不留蹄印。堤上用木桩打眼,眼中注水,一个时辰不渗方可。因李本固性耿脾暴,在京时,如不合他意,连皇帝也敢顶撞,所以官军都很怕他。修堤时官兵下很大功夫,力求坚固,唯恐达不到标准。就这样,在李本固的直接监督下,从祝庄到刘庄长两华里,宽四丈,高两丈的马蹄形堤坝筑成。从此,这段河堤再没冲坏过。据当地人说,1951年夏秋,连降暴雨,河水猛涨,水位超越“天官堤”一尺多高,洪水越堤而下,“天官堤”丝毫无损。历史上罕见的1975年8月特大洪水(遂平县境内50多公里汝河堤,有36公里被冲垮),也无损“天官堤”。

据《汝宁府志》记载,明末的李本固一生并没有当过天官,直到死后才赠了个工部右侍郎。那么为什么把他修的这段堤叫“天官堤”呢?这是因为明末汝南有两个同姓在朝的大官,一个叫李宗延,一个叫李本固。李宗延因上奏都察院徇私舞弊而得宠,先后升户部天官和兵部天官,而李本固却因上奏册立东宫遭贬回家。在家乡李本固为当地百姓办了不少好事。而天官李宗延只在朝中做官,在家乡却没有什么影响,人们只知道汝南有个姓李的是天官,就以为是李本固。这样,习惯成自然,无论是在汝南还是遂平,人们只要一提起李本固,就叫他李天官。“天官堤”的名字也就是这样张冠李戴以讹传讹而来的。

(二)李观宝娶亲

遂平县诸市乡李楼村,有一名唤李观宝的人,家中颇为富裕。自幼和同乡五里岗臧中石家的大女儿订婚。李家连遭两次大火,家境一贫如洗,加之父母双亡,只得跟随舅父上学。后因没考中,五里岗这门亲事就算告吹了。李观宝托人再三说合,减中石就以大女儿已死为由迫李退婚,其实减的大女儿已送到亲戚家中。因此,李观宝在家中整日闷闷不乐。

清康熙年间,皇王开科。这年六月,从唐河一带进京赶考的四位举子路过李楼,借宿在李观宝家中。李观宝与他们谈到自己的不幸遭遇,儿个举子听罢都愤愤不平。次日,四举子就匆匆上路。天气酷热,赶到五里岗时,已是口干舌渴,想讨点茶喝。只见村东南,有一片一进三出的瓦屋宅院,走马门楼,大树下还拴着几匹骡马,好不气派,这正是臧中石的家。臧中石手捧烟袋正在抽烟,看到这几个举子,理都不理。儿个举子走到臧中石跟前,深施一礼说:“路过老伯门下,口渴得很,想找点茶喝!"臧中石迷缝着双眼,慢条斯理地说:“哪里有茶,茶还得柴禾烧哩!”几个举子一听便改口说:“没茶,讨点水也可以。”臧中石说:“喝水还得从井里提哩!”几个举子又说:“烦老伯找一水桶,我们自己来。”减中石说:“桶也没有,井边有个梆子(提水工具)。”几个举子就动手提水,喝罢就走了。

到了京城,四个举子都落了榜,真是乘兴而去,败兴而归呀。他们四人在返家的路上,又说起李观宝的不幸遭遇和臧中石的尖酸刻薄来。于是,几个人就想着编一出戏来羞辱减中石,也为李观宝出口气。他们你一言我一语,走着想着编着,走到李观宝家中住宿时,初稿已经写出来。后来又加以修改,就成为现在流传的戏本《李天保娶亲》。当时,这个戏在本地不准演。又过些时候,减中石家绝了后,李观宝也移居他乡,《李天保娶亲》一戏才在本地演出。

四、民歌

遂平县境内的民歌有山歌、儿歌、劳动号子、叫卖曲、叙事歌、革命历史歌曲和部分宗教歌曲共11种之多。曲调旋律结构多属五声调,以宫徴调式为主,羽调式次之。节拍多以两拍为主,四拍次之,曲调流畅,具有浓厚的地方特色。

1981年7~10月,县文化馆组织23人深人全县乡镇对民歌进行挖掘整理,共收集整理民歌238首,105首编人《中国民歌集成遂平卷》,其中河南省卷采用12首,驻马店地区卷采用42首。

第六节 文艺创作

一、文学创作

1980年县文化馆只有一名专业创作人员,1985年业余和专业创作人员发展到47名。1982~1985年文学创作较为活跃,业余作者刘康健在省以上报刊上发表《他图的什么》、《一往无前》、《春天的鹰》、《七十三岁能人党》等15篇小说。赵博发表《会说话的眼睛》、《陪衬》等小说。海万里发表《约会》、《顶班的小伙子》等3篇小说。商金山发表小说《悠悠的桃花》和民间故事《枸树的传说》。包光林创作《李天宝娶亲内传》,《急流浪花》、《给刘少奇送情报》等文学作品。程长模发表《嵖岈山游记》。这期间共发表27篇,其中《会说话的眼睛》获三等奖。

二、戏曲创作

遂平籍豫剧作家樊粹庭从1935年创作《凌云志》起,三十多年艺术生涯中,共创作剧本41个,改编23个,对豫剧的发展起了重要的推动作用。1952年县成立戏剧创作创作的豫剧《大闹米脂县》,参加了地区汇演。1980年王连生创作的戏剧《一包棉花》获驻马店地区汇演三等奖。王中州创作的《谷城令》,魏玉超、肖定云创作的剧本《转正》均参加驻马店地区汇演。从1955年到1985年共创作剧本11个,全县业余创作人员20人,专业的2人。

三、美术、书法、摄影、音乐

(一)美术清朝、民国时期有山水、花鸟等美术作品,还有稀少的指画。1962年车站乡赵庄村社员王维仁献出了祖传清朝指画“鹰”。该画作在宣纸上,粗处用指肚,细处用指甲,右上方一柳枝下垂,鹰足站立,指法流畅,形象逼真。画幅长114厘米,宽56厘米,为传世佳作。1984年嵖岈山乡征集到清代山水画一幅,K167厘米,宽130厘米,画名《一帆风雨送孤舟》,描绘的是小桥流水的山村秋色、一叶扁舟泛微波,对岸房舍鳞次栉比,城墙高耸,城楼巍峨,古塔隐现,气势磅礴。建国后,人民政府对美术工作很重视,文化馆配美术专干,建立美术组。1972和1978年举办两期美术讲座,50多人参加。1958年魏玉超、沈冠林创作的《遂平卫星人民公社画册》由人民出版社出版。1971年张德林创作的《我的暑假》参加了省美展。1974年王爱玲创作的《颗粒归仓》选人河南农民画集,1981年创作的《鸡公山小景》参加了省美展。1981年魏运昌创作的电影宣传画《被爱情遗忘的角落》参加了省电影宣传画展,并获三等奖。遂平籍国画家魏紫熙的《万山红遍》等出国展出,《黄洋界》巨画悬挂在北京人民大会堂。

(二)书法 毛笔书法是我国的一种传统艺术,建国前颐为兴盛。建国后,硬笔普及,毛笔使用减少,一时出现书法艺术青黄不接现象。70年代后,文化部门组织书法展览。提倡练习书法,但在青年当中写好毛笔字的仍然较少。1984年遂平县有7名业余书法爱好者的作品参加了驻马店地区的书法展览,刘君、张鹳一获二等奖。同年赵博参加共青团中央举办的钢笔书法竞赛,获三等奖。1985年全县书法爱好者已发展近20名。

(三)摄影 建国前夕,遂平县仅有一家私营照像馆。建国后,城乡照像馆发展到17个,摄影爱好者30多人。50年代,刘伟在报刊上发表《嵖岈山小秋收》、《常韩生猪发展快》、《玉米丰收》等摄影作品。1982年至1985年,魏延田在报刊上发表摄影作品《千军万马战汝河》、《军民鱼水情》,《植树》、《嵖岈山风光》14幅。张保安发表了《拒之门外》、《春会归来》、《大地主人》16幅,其中《县长下乡》、《虾》均获《河南日报》摄影比赛三等奖。刘林的《步步提高》、《嵖岈山风光》参加省首届农民摄影展览。陈刚的《希望》发表在《摄影世界》上,魏长立、王保明的摄影作品参加省首届农民摄影展览。

(四)音乐 建国后业余音乐创作者为剧团、宣传队谱写了不少歌曲、器乐曲和戏剧唱腔。1978年至1983年,县文教局和文化馆举办三期音乐创作班,75名业余音乐爱好者参加培训。创作歌曲44首。李俊彦创作的歌曲《砸烂美国纸老虎》、《警告美国佬》、《团结颂歌》分别发表在《河南文艺》,《新文艺》、《解放军文艺》杂志上。文化馆创作的13首民歌被收人1981年河南省音乐集成中。刘海、李星光创作的《迎春曲》等刊登在《部队歌曲选》、《青年歌曲选》上。