第二章 人民政府

第一节 县人民政府

1945年4月,建立遂平县抗日民主政府,隶属豫中工委领导,机关设在嵖岈山,设县长、副县长、秘书等职,下辖教育科、税务科。是年8月,日军投降后,国民党调集重兵进攻解放区,再次挑起内战。11月,遂平县党、政、军机关奉命南撤。

1947年12月,桐柏二地委派出武装力量开辟遂平工作,随即建立中共遂平县委和爱国民主政府,机关驻土山一带,辖3个区政府。

1948年2月,成立遂(平)西(平)县爱国民主政府,属豫陕鄂七专署领导,机关驻土山一带,下辖公安局与5个区政府。是年6月,上级决定撤销遂西县爱国民主政府,遂平县复设爱国民主政府,辖3个区级组织。

1949年1月19日,遂平县全境解放,县爱国民主政府迁往县城。是年7月,遂平县爱国民主政府改称遂平县人民政府,属信阳专署领导。县人民政府内设秘书室、司法科、民政科、财粮科、教育科、实业科(曾称支前科)、工商科、公安局、税务局、邮政局、人民银行遂平县支行。

1950年8月~1951年,县人民政府撤销实业科、财粮科。建立建设科、保险公司、合作指导科、粮食局及人事科。余未变。

1952~1953年,县人民政府撤销建设科、合作指导科,建立农林科、卫生科、统计科、生产救灾办公室、合作总社筹委会、农业技术指导站、监察委员会,并配备统战秘书一人,负责统战工作。余未变。

1954~1955年,县人民政府建立计划委员会、手联社筹委会、商业科、县供销合作社。余未变。

1956年8月9日,县人民政府改称县人民委员会,下设县人委办公室、计划委员会、人事科、民政科、财政科、教育科、文化科、体育运动委员会、卫生科、统计科、生产救灾办公室、供销社、公安局、粮食局、人民银行、农业银行、物价委员会、拖拉机总站、税务局、商业局、邮电局、农业科、水利科、交通科、手工业联合社。

1958年5月,农业、水利、财政科,改设为农业、水利、财政局。同年8月,县人民委员会改称为遂平县卫星人民公社管理委员会,内设一室、八部、三委、一馆,即:

管委办公室。

农林水利部,下设办公室、农田管理处、水利处、水文气象处、机械处、林业处、饲养处、农业技术研究所。

工业基建交通部,下设办公室、重工业处、轻工业处、邮电处、交通处、基建处、地质处、财供处。

财政贸易部,下设商业处、金融处、粮食处、财政处。

文教卫生部,下设办公室、教育处、卫生处、文化处。

人事劳动部,下设人事处、劳动处。

生活福利部。

政法公安部,下设办公室、刑侦处、政保处、审批起诉处、劳改处。

人民武装部,下设动员处、征退处。

计划委员会。

监察委员会。

科学工作委员会。

档案馆。

1959年3月,复称县人民委员会,复设办公室、财政贸易委员会、经济建设委员会、农业委员会、计划委员会、物价委员会、科学技术委员会、民政科、人事监察科、劳动科、统计科、卫生科、财政局、税务局、市场管理委员会、粮食局、邮电局、商业局、公安局、农业机械局、林业局、手工业管理局、工业交通科、水利局、人民银行、物资局、文化教育科。

1965年7月,遂平县划归驻马店专区。

1967年初,县成立第一线生产指挥部,取代县人民委员会职权。指挥部下设:办公室、政治办公室、财贸办公室、工交办公室、文教卫生办公室、农林水利办公室。原人民委员会以下独立分设的局委,直接受第一线生产指挥部的领导。

1968年3月11日,成立遂平县革命委员会筹备小组,4月30日,成立遂平县革命委员会。5月15日,县革命委员会建立抓革命、促生产指挥部。内设办公室、农工组、财贸组、工交组。下设人民银行遂平县支行、计划委员会、财税局、商业局、工商局、邮电局、农机局、农林局、供销社、水利局、粮食局、手管局、工业局、劳动科、科学技术委员会、物价委员会、统计科、文教局。公、检、法三单位实行“军管”。

1978年2月,县革委①保留原办公室机构,撤销县革委生产指挥部,建立工业交通、农林水利、财政贸易、科学教育四个办公室。并设计划委员会、税务局、商业局、电业局、邮电局、公安局、农业机械局、林业局、供销社、粮食局、二轻局、农业局、农业科学研究所、工业局、交通局、民政局、水利局、人事局、卫生局、财政局、物资局、人民银行遂平县支行、计划生育办公室、文教局、体育运动委员会、社队企业管理局。

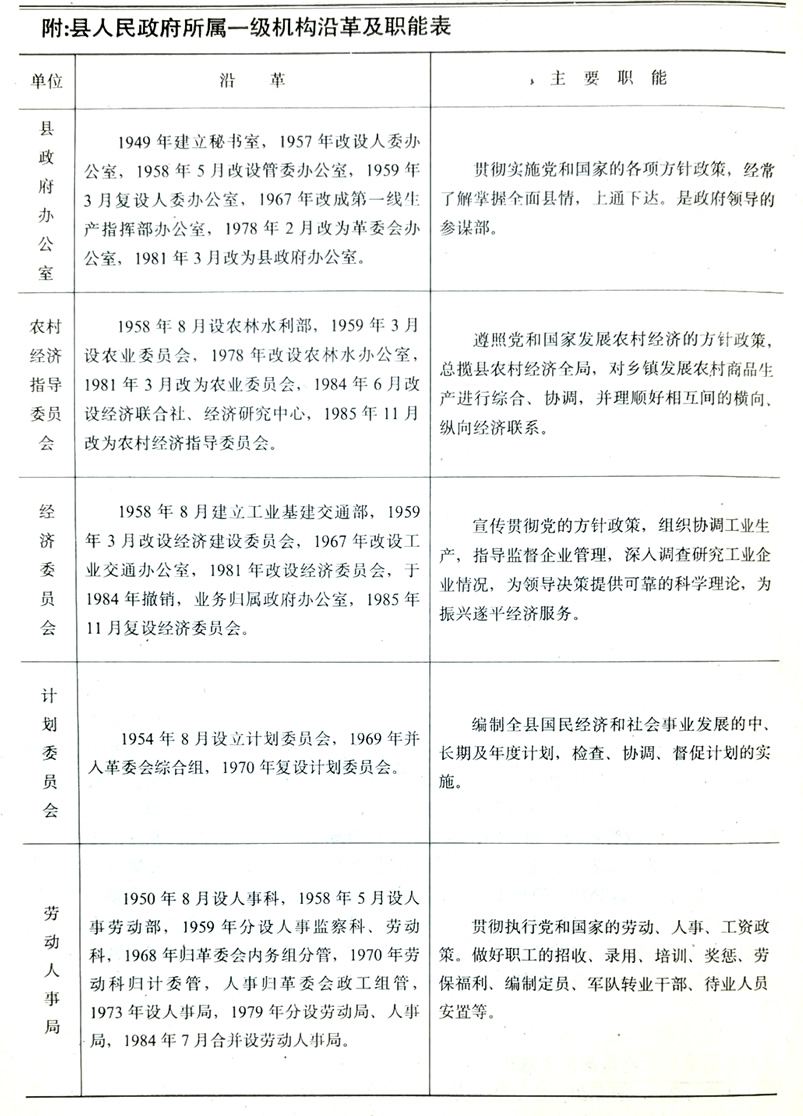

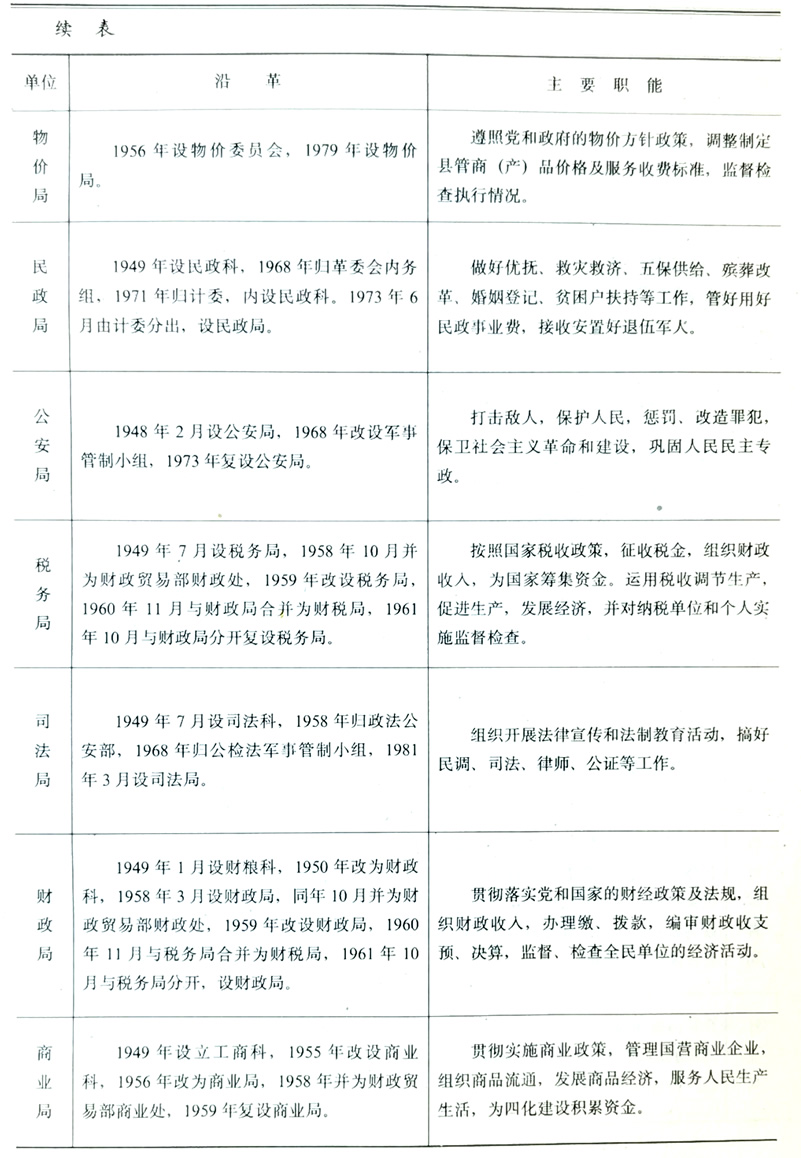

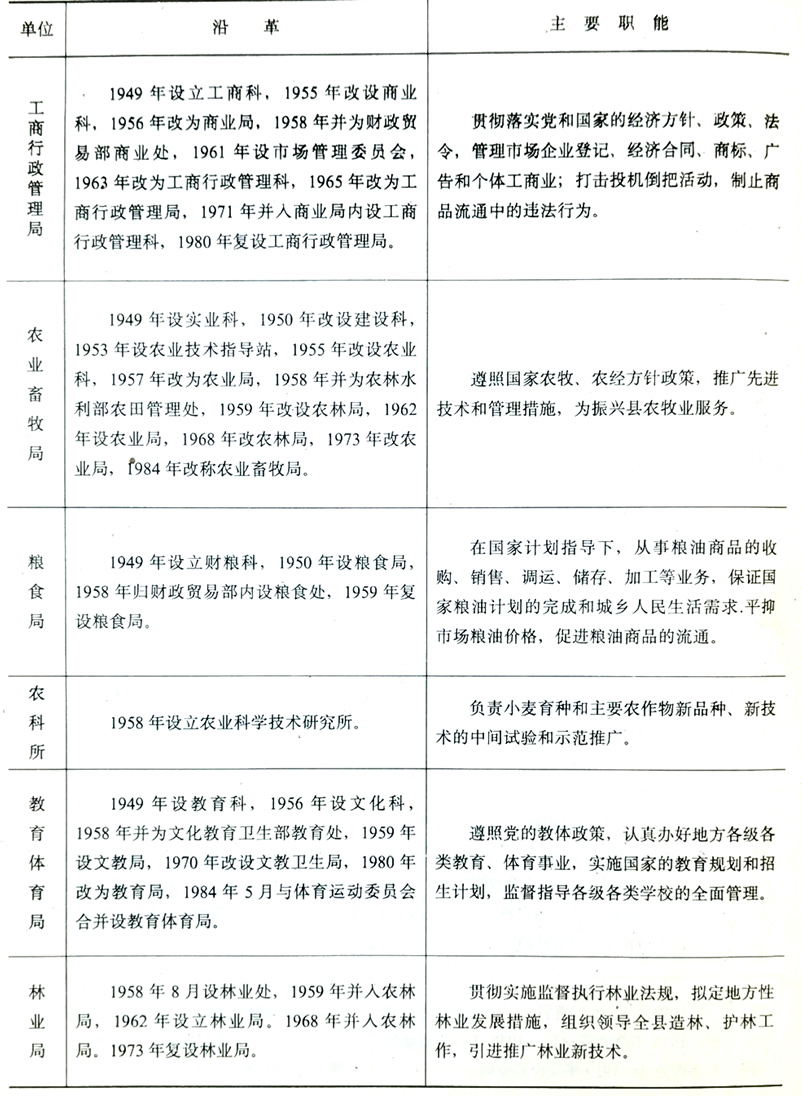

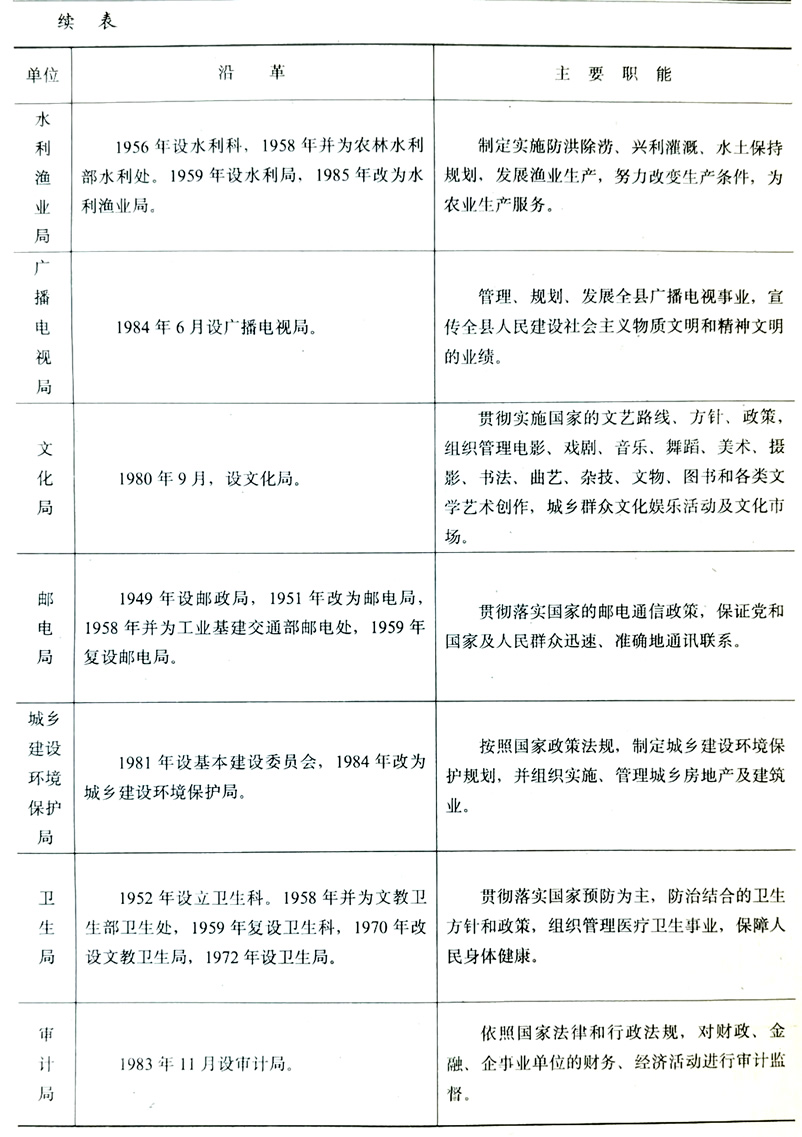

1981年3月,召开遂平县第六届人民代表大会第一次会议。撤销县革命委员会,党政机构分设,建立遂平县人民政府。县政府设办公室、农业委员会、财政贸易委员会、文教卫生委员会、经济委员会、财政局、税务局、文化局、教育局、公安局、商业局、工商行政管理局、电业局、交通局、邮电局、农业科学研究所、农机局、林业局、水利局、农业局、基本建设委员会、计划委员会、供销社、医药管理局、外贸局、工业局、第二工业局、民政局、司法局、人事局、劳动局、卫生局、人民银行遂平县支行、建设银行遂平县支行、农业银行遂平支行、物资局、物价局、统计局、计划生育办公室、体育运动委员会、社队企业局、地名办公室、档案局。

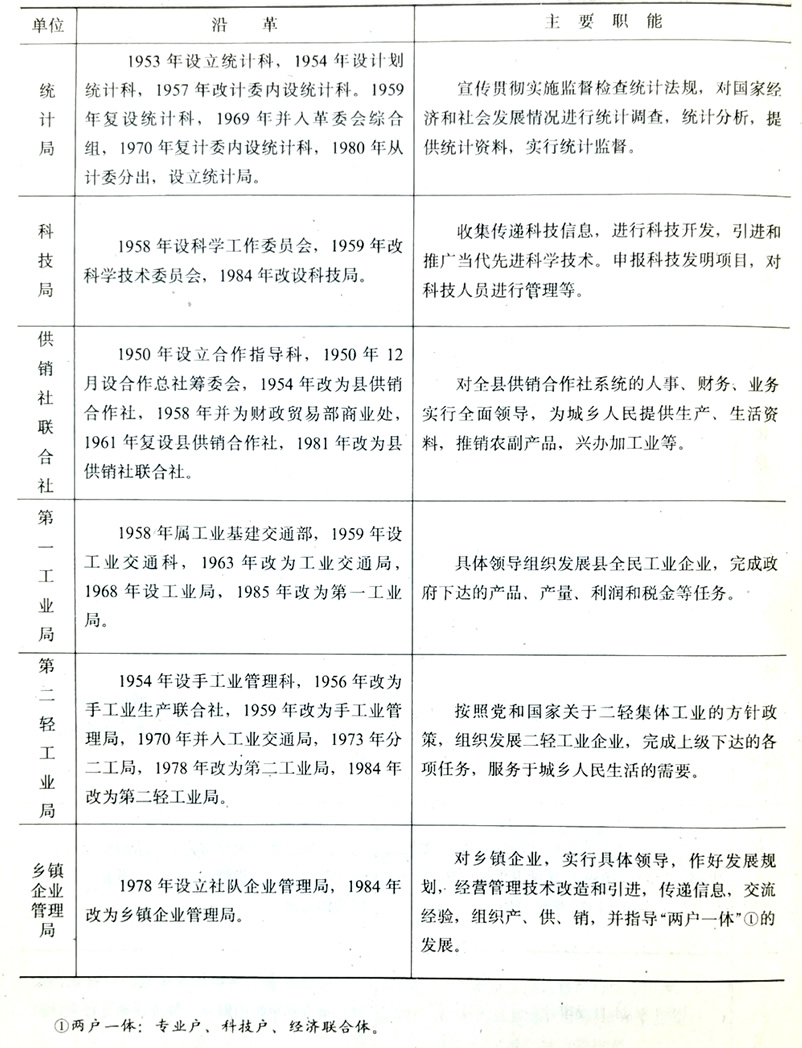

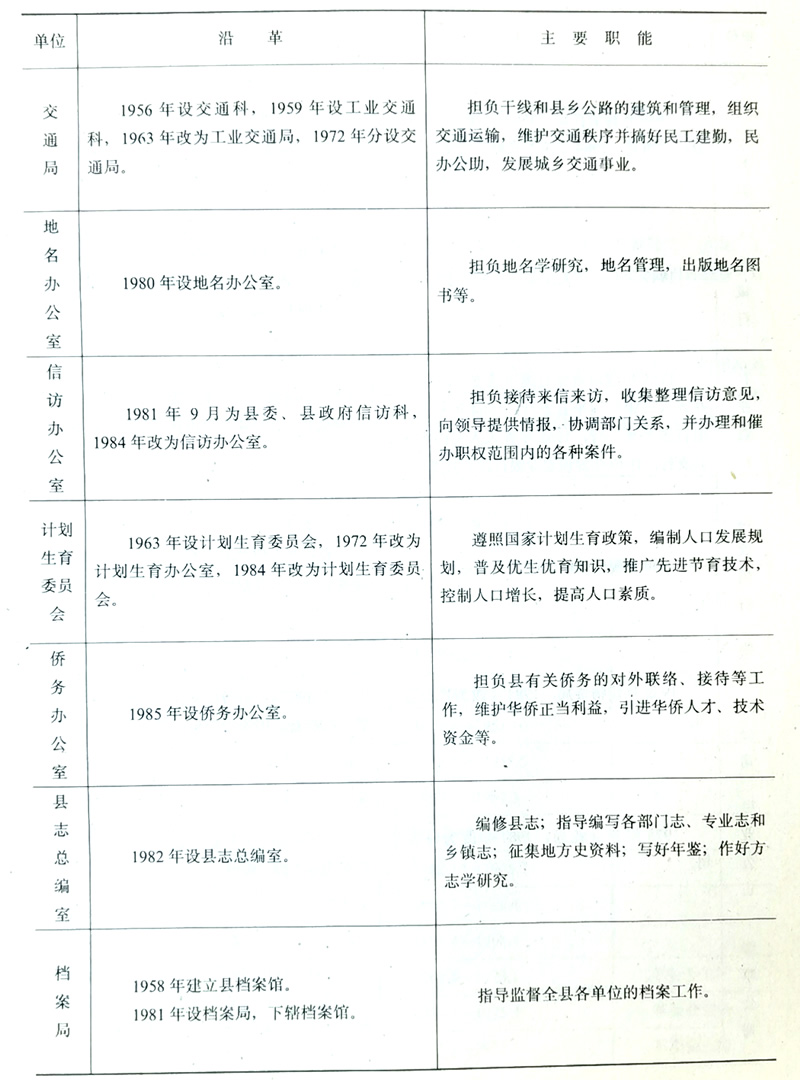

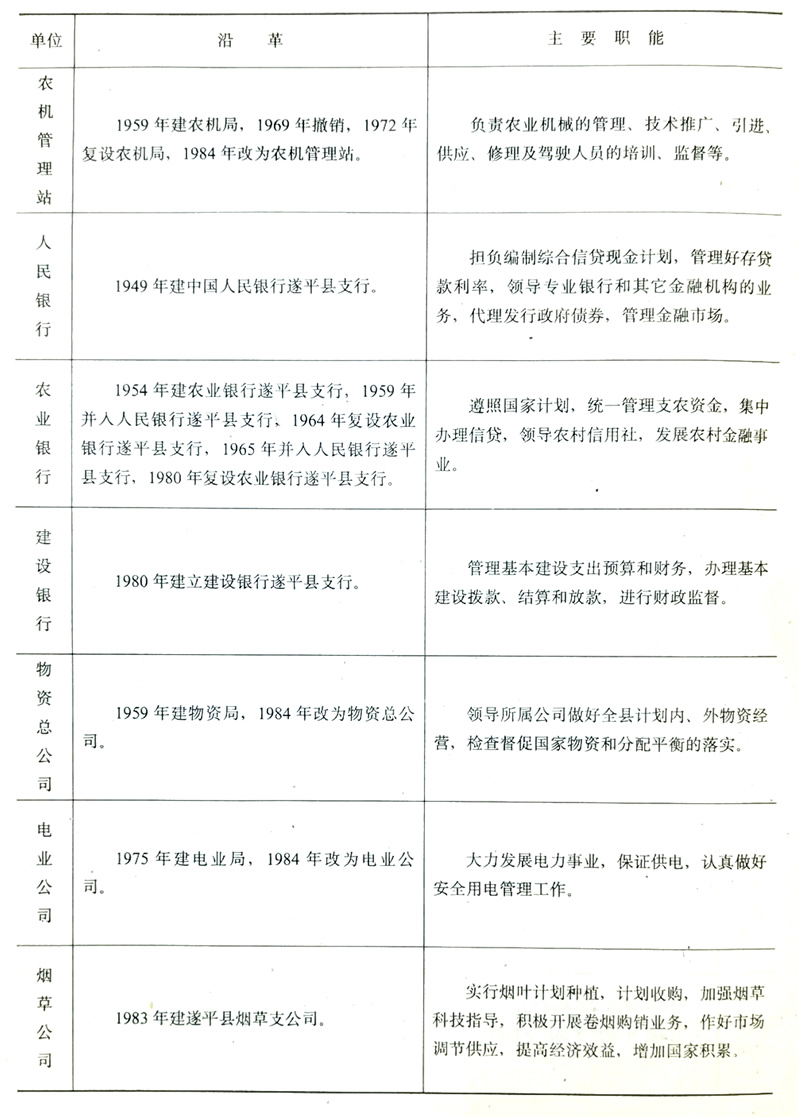

1984年6月,根据中央关于国家机构实行改革的精神,撤销县人民政府原设的农业委员会、财政贸易委员会、文教卫生委员会、经济委员会,同时建立遂平县经济联合社筹备小组和遂平县经济研究中心。1985年11月,复设经济委员会、农业委员会,设政府办公室、计划委员会、劳动人事局、物价局、民政局、公安局、司法局、财政局、审计局、税务局、工商行政管理局、商业局、粮食局、农牧局、林业局、水利渔业局、广播电视局、文化局、教育体育局、卫生局、科技局、城乡建设环境保护局、人民银行、农业银行、建设银行、保险公司、第一工业局、第二轻工业局、交通局、邮电局、乡镇企业管理局、农科站、档案局、统计局、计划生育委员会、信访办公室、地名普查办公室、县史志总编室、侨务办公室、对外贸易局、物资局、电业局、农业机械局。县供销联合社、电业公司、外贸公司、医药公司和烟草公司皆改为企业公司,属局级单位,不列入政府工作部门。

第二节 乡(镇)人民政府

1945年4月,建立遂平县抗日民主政府,4月建立东北区,区机关驻沈寨,东南区,区机关设诸市。

1947年12月,遂平县建立爱国民主政府,辖土山、沈寨、玉山3个区。每区配区长、政委各1人。

1948年2月,遂西县爱国民主政府,辖土山、嵖岈山、玉山、出山、合水5个区。区设区长、副区长、文书、财税、公安、会计各1人,勤杂若干人。

1948年4月,遂西县爱国民主政府分置后,遂平县爱国民主政府辖土山、玉山、杨店3个区。内设机构,沿袭前制。

1949年1月,遂平县爱国民主政府进驻县城,3月全县建立7个区人民政府,区以下设乡人民政府,乡以下为行政村。区人民政府配区长1人,文书1人,会计1人,民政、公安、财粮助理员各1人。区以下的乡,一般从农民积极分子中选配乡长1人,乡农协主席1人,乡财粮(文书)1人,乡民兵队长1人。乡以下的行政村,设村长.1人。

1951年上半年,全县由7个区改划为8区1镇,区以下辖143个乡。区人民政府的设置,除沿前制外,增配文教助理员1人,并增设人民武装部,配部长1人,干事若干人。

1955年4月,为加强合作化运动的领导,撤销区。全县改划为17个中心乡和城关镇,39个一般乡。到1957年3月,将56个乡和城关镇,又改划为26个乡、镇。每乡配乡长1人,副乡长若干人。秘书、事务会计、文书干事、商业干事、文卫干事、工业手工业干事、财粮干事各1人。

1958年4月,全县合并为10个乡,一乡又为一个集体农庄(后改为基层社)。同年8月,遂平县卫星人民公社成立。下设10个管理区,管理区配管委主任1人,副主任若干人,秘书、会计各1人,勤杂若干人。

1959年2月,根据中共河南省委五级干部会议精神,遂平县卫星人民公社改为县联社,10个管理区改为10个公社。公社设立管理委员会,管委委员17至29人。设主任(社长)1人,副主任(副社长)2人,公社建立监察委员会,委员5至7人,主任由管委副主任兼。管委下设计划委员会(兼统计工作),配主任1人,干事1人;设财贸委员会,配正副主任、干事、会计各1人;设办公室,配正副主任各1人,干事2人;设农林水利助理员1人,公共交通助理员1人,文教助理员1人,政法公安助理员1人,人民武装助理员1人,干事1人,协助主任进行工作。

1962年,为了便于领导,有利工作,调整公社区划,新增张店、槐树、阳丰、张台、褚堂公社和城关镇(公社)。全县辖16个公社,公社配社长1人,副社长2人;办公室主任1人,办事员2人,打字文印1人,勤杂2人;民政助理、公安助理、工业交通助理、农林水利助理、文教卫生助理各1人;武装部长1人,干事1人;监察委员、计划委员、财贸委员、科学技术委员各1人。

“文化大革命”中的1967年2月,各级政权被“造反派”夺权,公社管委会停止活动。1968年4月30日,随着县革命委员会的建立,各公社革委会相继成立。1977年新增花庄公社,时全县辖17个公社革命委员会。每个公社配革委主任1人,副主任若干人,秘书1人,会计1人,民政、司法、生产、水利、林业、文卫、交通、工业助理员各1人;武装部长1人,干事若干人;公安为县派出机构。

1983年12月,经县六届人大常委第二十次会议讨论决定撤销革命委员会,建立乡(镇)人民政府,县人民政府辖17个乡(镇)人民政府。乡(镇)人民政府配乡(镇)长1人,副乡(镇)长2人,秘书1人,信访秘书1人;民政、农林、水利机电、生产、司法、文卫助理员各1人;管理员、炊事员各1人;武装部长1人,副部长1人,干事1人;经联社主任1人,副主任1人,办事员3至5人;财政所所长1人,会计1人,审计1人。

第三节 信 访

建国后,县委、县政府开始接待群众来信来访。1953年县委、县政府办公室分别设来信来访接待室,县委的接待工作由县委办公室干部轮流担任,政府的接待工作由政府办公室1名干部兼任。1956年县委、县政府办公室各配1名专职干部接待处理群众来信来访。在此期间,县政府规定每月有3天为县长接待群众来访日。“文化大革命”开始,信访工作一度中断。1971年1月信访工作恢复,有2名干部专司群众来信来访。1977年建立县委办公室信访科,配正副科长各1人,办事员7人。与此同时县委规定每月有3天为县委领导接待群众来访日,县委常委轮流接待。1981年9月建立县委、县政府信访科,1984年8月改为信访办公室,设正、副主任各1人。内设秘书科、接访科、办信科,每科配科长1人,副科长1人,工作人员若干人。县以下各局委和各乡(镇)设信访股和信访专干,1984年至1985年全县有信访干部61人。

1953年至1985年共受理来信来访30048件次,其中来信15578件。按信访性质分类,属干部作风问题的2068件次,解决户口、工作的1894件次,要求救济的1522件次,民事纠纷5177件次,揭发坏人坏事957件次,农村分配2062件次,税收市管188件次,历次运动处理要求落实复议的3541件次,要求纠正成份的674件次,批评建议询问政策的1945件次,属“文化大革命”期间,“一打三反”、整党、建党、下放问题的1861件次,房产、宅基、林权问题的2474件次,因共产风要求退赔的794件次,调资中的问题47件次,干部职工退职退休问题34件次,60年代精简下放问题259件次,合同工、临时工清退32件次,计划生育155件次,专业户要求贷款82件次,婚姻、斗殴致伤和寻人等其它问题的4282件次。

在受理信访案件中,转办的28847件,直办的1201件。直办的案件中,经教育解释政策后没意见的356件,调查了解不再作为悬案的12件,按照政策处理的833件。