第一章 财 政

第一节 财政收入

一、明清时期财政收入

明清时期,遂平县财政收人主要是赋税,分丁赋和田赋。

明朝时期,全县纳银人丁33567名,应纳丁银1678.35两(每丁派银0.05两)。全县

纳银地413022.7亩,除去福瑞崇府地6038.9亩,又除供济庄、漏泽园租地97.5亩免征外,实征额地406886.3亩,实征地银25633.8两(每亩征银0.063两)。两项合计征收丁地银27312.15两。

由于明末战乱,遂平人口大量流失,土地荒芜。至清朝顺治年间,除去逃亡人丁,实有纳银人丁8438名,计征丁银421.9两;除去无主荒地170210.7亩,实种成熟土地236675.5亩,顺治三年(1646)正月,奉旨免荒征熟,实征地银14910.56两。两项合计征收15332.46两。

康熙八年(1669)四月,奉旨废除藩地,比照民田征收。新收更名原额地3起,除去荒地后,熟地3449.9亩,加上原民间熟地,共计纳银熟地240125.4亩,共征地银15127.9两,遇闰加征银224.5两。雍正四年(1726),颁旨将丁银与地银合并征收,每亩地银1两加征银0.1026两,不再加征丁银。乾隆二十一年(1756)实征各项正银15778.93两,遇闰加征银224.78两。

二、民国时期财政收入

民国时期的财政收入除因袭清制征收正额丁地钱粮外,另有补助捐、补助费、丁地串票捐、契税附捐、保安捐、教育捐等多项苛捐杂税,以及地方公产收入、公债、征借等。其间,军阀混战,政失常态,课征加重。抗日战争时期,遂平县城曾两次陷于日本侵略军之手,并于1944年(民国33年)6月成立日伪政权,民国县政府流动乡间。各种势力轮番派粮派款,以致农商凋蔽,民不聊生。抗日战争胜利后,国民党为内战筹措军饷,大搞“预征”。此外,临时摊派、特捐、特税等名目繁多。

(一)赋税收入遂平县赋税收入为县财政收入的最大项目:以田赋为主,分丁地、漕米、屯饷、租课等项,另有补助捐、补助费、丁地附加、契税诸项。1934年,遂平县赋税收入有丁地正银,额征地239837.75亩,平(北平)汉(汉口)铁路占地573.91亩,实征地239263.84亩,每亩征丁地银0.145元,应征丁地银34693.26元;补助捐,每丁地银1元附加0.136元,计加征4718.28元;补助费,每丁地银1元附加0.227元,计加征7875.37元,3项合计应征47286.91元;丁地串票捐,全年应需丁地串票57000张,计855元。止年底,实征丁地正银27026.10元,补助捐3675.54元,补助费6134.93元,3项合计实征36836.57元,民欠未完3项合计10450.34元;共填用四联丁地串票56421张,计846.32元。县税款收人82263.929元,其中丁地附加78703.685元,契税四成自治捐1984.161元,买契纸、典契纸建设附捐收入1576.083元。1941~1944年,田赋实行征实、征购。1941年全县征小麦11636公斤;1942年征小麦9785公斤,征购小麦17974.5公斤,合计27759.5公斤;1943年征小麦11775.5公斤,征购小麦17974.5公斤,合计29750公斤。

(二)地方公产收入 地方公产收入主要为官地租金。原有官地1067.43亩,每亩收租企237文,每年计收租金252981文。由县征收处收缴,县财务委员会安排开支。收入全部用于普济堂孤贫口粮。后经县财务委员会议决涨租,每亩收租为小麦3斛(每斛15公斤)。

(三)公债与征借 1931年(民国20年),国民政府发行善后公债,遂平县派募7500元,完成5862元。1932年派募5500元,完成5255元。其中第五次中签债票及第七次应付债息,当年开始偿还。此前,国民政府为缓解财政困难,实行丁地银、补助捐及各项附捐先行预征。1928年《河南财政周刊》第六期《河南省财政厅催款专员呈报遂平县各款情形》载:“查遂平县丁地及补助捐、各项附捐已征至21年度,新旧交替,库空如洗,暂代曾县长召集各机关先行预借,俟征22年丁地银归还……”1927年已预征到1932年的丁地及各项附捐。

(四)摊派杂费款 1936~1945年(民国25~34年),摊派名目有驻军招待费、军队吃粮赔价款、建筑工事树木赔价款、破坏铁路折产款、征用骡马赔价款,运送军麦损失款、征送壮丁款,另有单棉军装费、购买枪支费、保国民学校费等。额外摊派款比正银、附税的总和还多。1亩支差地每年负担摊派款数达3.50~4元,折合小麦4~5斛。

三、建国后财政收入

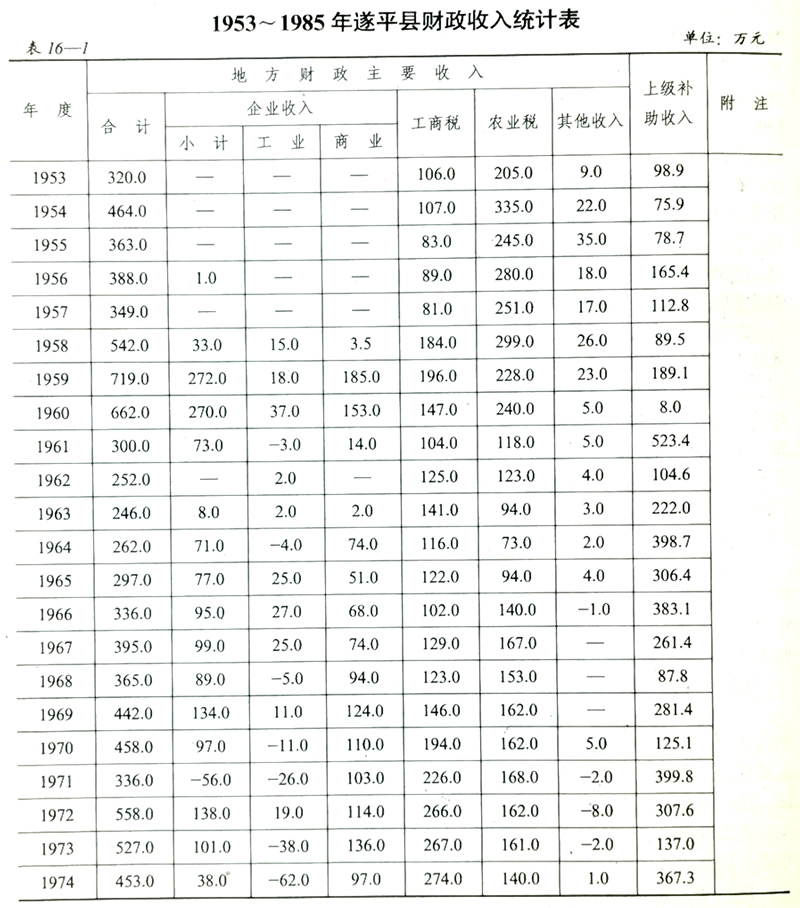

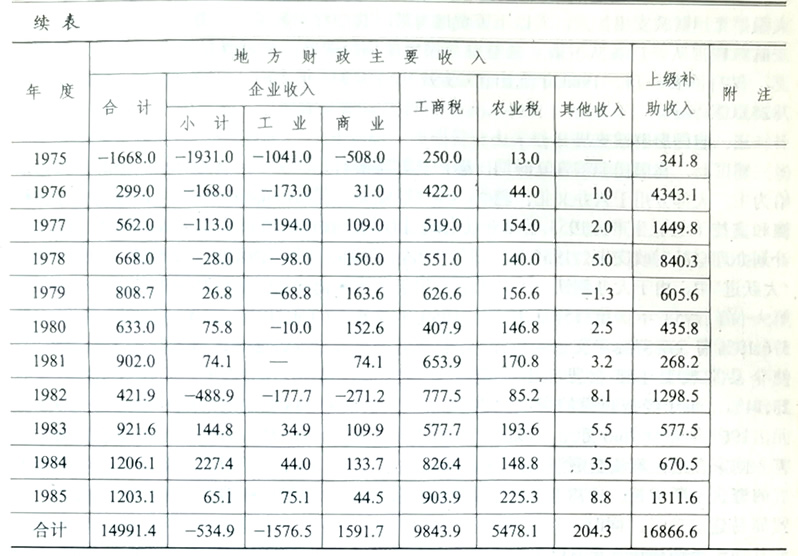

建国后,人民政府建立起社会主义新型财政,确立“取之于民、用之于民”的财政方针。财政收入主要来源于农业税、国营企业收入、工商税收及公产收入、规费收入、罚没收入等。随着经济的发展,财政收入不断增加,收入结构从建国初期的农业税即“爱国公粮”为主转变为以国营企业上交利润收入和工商税收入为主。1959年以后,企业上交利润和工商税收超过农业税。“文化大革命”中,由于工业企业连年亏损,造成财政实际收入徘徊不前。1975年,遂平县遭受特大洪水灾害,使工业亏损1041万元,国营商业亏损508万元,全县财政亏损达1668万元。中共十一届三中全会后,遂平县经济逐步振兴,财政收入随之大幅度增长。1985年,全县财政总收入达1203.1万元,比洪水灾害前的1974年净增750.1万元,增长165.58%,比1980年净增570.1万元,增长90.06%。

(一)国营企业收入 国营企业收入包括国营工业、商业、交通、物资、文化等企业上缴的利润。1949~1957年,国营工业未形成收入财源,国营商业企业的财务核算直属省、地专业公司,县财政得不到收入。1958~1967年,国营工商企业实现利润上交财政,亏损由财政补贴,供销合作社与国营商业合并,实现利润同样上交财政。1958年国营工商企业上交利润3.5万元,1959年为185万元。1961年,“大跃进”上马的工业亏损3万元,商业实现利润14万元,盈亏相抵后,国营工商企业上交利润11万元。1962年始,根据财政部通知,国营工业企业完成“主要产品和质量计划”、“新品种计划”,“产品成本降低计划”、“流动资金周转计划”、“上缴利润计划”、“工资总额计划”等6项指标后,按一定比例提留企业奖金和企业基金,其余利润上交财政。1962年,全县国营工商企业上交县财政利润仅为2万元。“文化大革命”10年中,工业企业亏损严重。全县13户工业企业总算,有6年亏损,亏损额达1183万元;仅有4年盈利,盈利额为82万元。其中1975年亏损达1041万元,除去水灾损失431万元,净亏损为610万元。1982年始,国营商业企业实行利润留成,留成后利润上交财政。1984年始,国营工商企业由上交利润改为上缴企业所得税,国营企业收入归入税收收入。

(二)各项税款收入 有农业税、工商各税、地方各税。1953年收入为311万元,占当年财政总收入的97.19%;1965年为216万元,占财政总收入的72.73%;1980年为554.7万元,占财政总收入的87.63%;1985年为1129.2万元,占财政总收入的93.86%。

农业税收入 1958年以前,农业税收入一直为财政收入的最大项目。1953年,农业税收入为205万元,占财政总收入的64.06%;1958年为299万元,占财政总收入的55.17%。1959年以后,随着经济的不断发展,农业税收入在财政总收入中的比重逐渐下降。1959年农业税收入228万元,占财政总收入的31.71%;1980年收入146.8万元,占财政总收入的23.19%;1985年收入为225.3万元,占财政总收入的22.02%。

工商各税收入 工商各税收人包括工商税和工商所得税。1952年以前,工商各税收入甚少。1953年收入为106万元,占财政总收入的33.13%.1962年,工商各税收入首次超过农业税收入,达到125万元,占财政总收入的49.6%。此后,工商各税收入稳定增长,成为县财政收入的最大项目。1977年全县工商各税收入达到519万元,1982年达到777.5万元。1983年开始实行国营工商企业“利改税”,县财政收入中的国营企业收入部分归入企业所得税。1985年全县工商各税收入达 903.9万元,占当年财政总收入的73.43%,比水灾前的1974年净增629.9万元,增长229.89%,比1980年净增496万元,增长121.6%。

地方各税收入 地方各税收入包括工商税附加、车船使用牌照税、屠宰税、牲畜交易税、集市交易税、房地产税、奖金税等。地方各税收人1953年起划归县财政收入。1953年全县地方各税收入11.9万元,1960年收入13.5万元,1970年收入24.3万元,1980年收入35.6万元,1985年收入80.8万元。

(三)其他收入 其他收入系指预算内财政收入的零星部分。县内实施的主要有4项:公产收入,即土地改革时没收地主、官你的土地、财产未分配到户的公产,政府委托单位或个人经营管理取得的收入。50年代后,随着农业合作化、工商业社会主义改造,这部分公产大多变为集体财产;规费收入,即政府职能部门颁发经营许可证、生产许可证、财产所有证、结婚证等执照收费中按规定上交财政的部分;罚没收入,即行政执法机关对违法者依法进行经济处罚和财产没收所取得的收入;以及固定资产变价收入等。1953年遂平县财政其他收入为9万元,1955年为35万元,1965年为4万元,1974年为1万元,1985年为8.8万元。

(四)上级补助收入 建国初期,遂平县财政为统收统支。1953年建立县财政预算后,实行定收定支,支出不足部分由上级财政补助,是年上级补助收入为98.9万元。1980,年实行分级包干,核定上级对县财政补助基数为74.6万元,专项款支出上级另有补助,是年上级补助收入为435.8万元。1985年核定上级对县财政补助基数为228万元,是年上级对遂平县财政实际补助为1311,6万元。1953~1985年,上级财政对遂平县财政补助共计达16866.6万元,是同期遂平县财政上解总额的433.86%。其中遂中县遭受特大洪水灾害后的1975~1977年3年,上级对遂平县财政补助达6134.7万元。

第二节 财政支出

一、明、清时期财政支出

明代,遂平县征收收入全数上解朝廷,县衙支出费用由朝廷拨给。支出项目单纯,且有定例,主要为衙门行政类支出。

清代,县衙征收收入准有少量存留。乾隆二十一年(1756),遂平县起运司库丁地银9533.18两,起司库杂项银441.92两,起河道河夫银184.81两,起粮道漕粮节省银82.78两,起南阳镇汝宁营兵米银345.11两,起粮厅皂隶伞扇夫食银66两,解司耗羡银571.26两,合计起解银11225.06两,占当年总收入17830.19两的62.96%.县内支出主要为县衙开支、儒学和廪生岁额俸银、祭祀支出和驿站费用等。乾隆二十一年(1756),遂平县支付知县典史养廉银1280两,支付公费银80两,支付修理、祭祀文庙、关帝庙银80两,支付风雨社稷六坛祭祀银28.73两,支付知县俸银等项开支银4974.727两。当年结余161.673两。

二、民国时期财政支出

民国时期,遂平县财政支出的主要项目是军事、保警费用,行政经费及教育、卫生经费等。1930年,遂平县上解款21300元,坐支拨款国民党县党部经费3000元、内务经费9768元、司法经费747元、财政经费4608元、公安薪水480元。1933、1934年遂平县机关经费支出分别为95864.719元、86303.021元。1936~1946年,县行政机关增加,军警大量扩充,财政支出扩大,尤以军警费用为最,其中有专署保安经费,国民兵团经费,保安队、自卫队、后备队、清乡队经费及保甲征兵经费等。所需款项均由地方银粮附加开支。仅自治费一项,1943年支出1723.977元,1944年支出5637.650元,1946年支出78253.020元。

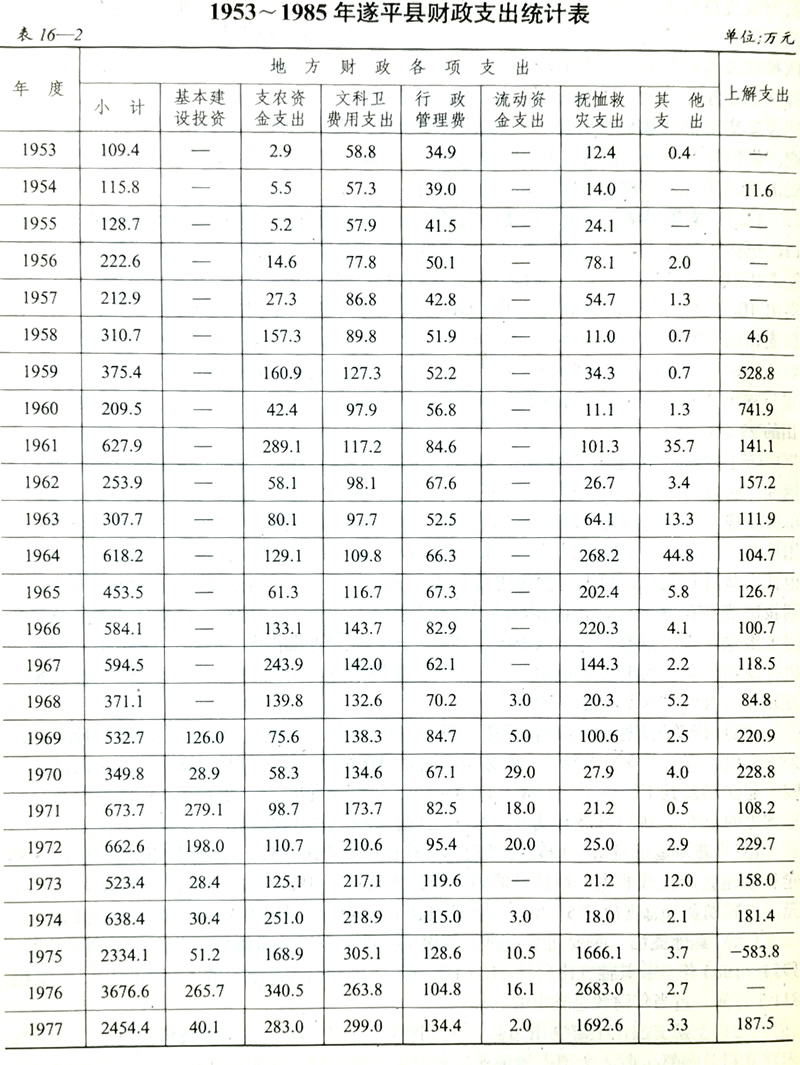

三、建国后财政支出

建国后,在国民经济恢复时期,遂平县财政实行统收统支的管理办法。财政支出以供给为主,大部分用于兴办文化、教育、卫生事业及支付行政部门经费,一部分用于社会抚恤和支持工农业生产。1953年建立县财政总预算,按照开支制度和上级财政下达的支出计划办理全县财政支出。1956年后,用于经济建设的资金不断增加。1958年和1959年的“大跃进”中,由于大办钢铁、大办工业,用于经济建设的支出跃居县财政各项支出项目的第一位,1958年支出157.3万元,1959年支出160.9万元,分别为1957年支出的576,19%和589.37%。“文化大革命”时期,用于“运动”的许多开支列入文教事业费支出,使全县文教卫生事业费支出增幅较大,1966年支出143.7万元,比1965年增支23.14%;用于经济建设的资金急剧下降,1967年为243.9万元,1968年降为139.8万元,1969年降至75.6万元,1970年仅为58.3万元。1975年8月遂平县遭受特大洪水灾害,国家拨给巨额资金赈济,经由县财政支出。1977年后,县财政支出用于各项事业发展的资金不断增长。1978年后,县财政支出新增加企业挖潜改造资金和粮食、供销、外贸简易建筑项目。同时,经济建设资金和文教科学卫生事业经费也逐年增加。1985年,全县用于经济建设支出337.3万元,文教科学卫生事业经费支出763万元,分别比1977年增长119.2%和255.18%。

(一)经济建设支出 1953~1985年,遂平县用于经济建设的支出资金累计达6938.6万元,占全县同期财政总支出的23.52%.1985年支出398.6万元,占当年县财政总支出的15.46%。

企业挖潜改造资金 1974年始设企业挖潜改造资金支出项目,支出重点是支持工业企业和县办“五小工业”技术改造。至1984年共计支出302.2万元。其中用于工业企业技术改造资金187.2万元,占61.95%;用于县办“五小工业”技术改造资金115万元,占38.05%.1985年以后无此项开支。

简易建筑资金 用于县供销、粮食、外贸等部门进行简易建设,1978年始设此项支出项目。至1982年共计支出35万元,其中1978年最多,支出13万元,1981年最少,支出2.5万元。1983~1985年无此项支出。

科技三项费用资金 1969年始设此项开支项目,主要用于支持新产品试验、中间试验和重要科学研究补助等。至1985年共计支出52.7万元,1969年最多,支出21.3万元,1979年最少,支出0.4万元。1985年支出1.7万元。

流动资金 1953年设立流动资金项目,主要用于县内国营企事业单位生产和商品流通正常需要的最低限度的维持费用。至1982年共计支出176.1万元,1970年最多,支出29万元。1983年国营企业利改税后,流动资金改由县人民银行控制管理,终止此项财政支出项目。

支农资金 1953年设立支农资金开支项目,主要用于支持农村穷队改变落后面貌、支援农业兴修水利及农田基本建设、农业机械化、农林牧三场繁育优良品种和新技术推广等。1955年起,县财政把支援农业机械化作为支农项目之一,支出资金主要用于帮助穷队购买农业机械和对县拖拉机站为农民耕地进行财政补贴。1956~1962年,县财政补贴机耕地款53万元;1963~1985年,县财政开支农机事业费221.7万元。1956~1985年,县财政直接投入农田水利、防洪除涉资金2388.4万元。1961~1983年,支援农村贫穷队改变面貌专项投资 1172.6万元。1984年后,该项资金由无偿投资改为有偿使用,由对社队投资改作对贫困户、专业户和乡村企业投放。1960~1985年县财政对农、林、牧三场补贴320万元。1953~1985年支农资金共计5224.4万元。

工交商部门事业费 1969年始设此项预算内支出项目,主要用于工业、交通、商业、供销社、外贸、粮食等部门事业费用。至1985年共计支出125.2万元,其中1984年支出40.3万元,1985年支出60.8万元。

(二)、文教科学卫生事业经费 文教科学卫生事业经费是县财政历年支出的第一大项目,包括文化、体育、新闻事业费,教育事业费及卫生、计划生育事业费和公费医疗经费等。1953~1957年,年均支出67.7万元,占财政总支出的42.9%;1958~1962年,年均支出106.1万元,占财政总支出的29.8%;1967~1974年,年均支出171万元,占财政总支出的32.1%;1981~1985年,年均支出294.9万元,是1953~1957年年均支出的4.36倍,是1967~1974年年均支出的1.72倍,占财政总支出的38.2%.1953~1985年累计支出7913.3万元,占同期财政总支出的26.82%。1985年支出763万元,占财政支出的29.6%。

(三)、抚恤和社会福利救济支出 抚恤和社会福利救济支出主要包括抚恤事业费,含牺牲、病故抚恤费,残废抚恤费,烈军属、退伍军人补助费,退伍军人安置费,优抚事业单位经费,其他抚恤经费;离休、退休费;社会救济福利事业费,含农村社会救济费、城镇社会救济费、精简退职老弱病残职工救济费、社会福利事业单位经费、殡葬事业费、其他社会救济福利费;以及自然灾害救济费。1953~1985年,全县累计支出抚恤和社会福利救济费9505.8万元,占同期财政总支出数的32.23%,其中1975年8月,遂平县遭受特大洪水灾害,国家拨给巨款赈灾,县财政用于救灾支出扩大,1975~1977年,全县支出抚恤和社会福利救济计6041.7万元,占同期财政总支出的71.37%.1985年支出181.9万元,占当年财政支出的7.05%。

(四)行政管理费 行政管理费包括行政支出,即全县党、政机关及群众团体经费;公安支出,有县公安机关经费、业务费、武装警察经费;司法、检察支出,即法院、检察院、司法局及其下属单位经费等。1953~1985年共计支出3831.2万元,占同期全县财政总支出的13%。1985年支出为424.4万元,占当年支出总数的16.45%。

(五)基本建设投资 1967年始设基本建设投资支出项目;主要用于新建、扩建、改建和重建生产性或非生产性建设的固定资产投资。至1985年,全县共计支出1714.2万元,占同期财政总支出的5.8%。1985年支出61.6万元,占当年财政总支出的2.39%。

(六)其他支出 主要用于农村干部误工补助、乡镇公房维修、公产管理和维修等。1953~1985年全县其他支出共计1133.1万元,占同期财政总支出的3.84%。1985年支出811.7万元,占当年财政总支出的3.15%。

(七)上解支出 上解支出为县财政上缴国家财政部分。国民经济恢复时期,遂平县未建立财政预笄,收入全部上解国库,支出由上级拨付。1954~1985年间,除1955年、1956年、1957年、1976年、1980年未上解外,其余年份以1958年上解最少,为4.6万元,1960年上解最多,达741.9万元,1985年县财政上解国家财政112.7万元,1954~1985年,遂平县共计上解国家财政资金3887.6万元,占同期全县财政总收入的26.5%。

第三节 财政管理

明、清时期,遂平县财政收人由县知事掌管。清光绪二十九年(1904)遂平县整顿“五税”,规定:县解“五税”不足九成者,县知事记过,不足五成者县知事革职。清宣统二年(1910)遂平县衙以办理新政“自治”为名,每亩田增收地捐钱120文;同年七月又以办理要政”为名,增派自治捐。时课征苛重,百姓无力完纳,全县农民愤起抗捐拒税。

1912年(民国元年)由县署征收课经办全县赋税征解。1913年撤销征收课,设立公款局。1928年改公款局为财务局。1933年财务局改名为遂平县财务委员会,负责编造全县财政收支预决算,主管全县税收和地方公款、民政、教育建设及各项救济支出等,并设专人管理田赋,每年定期向省府汇报预决算执行情况,逐月编造支付预算书,每月五日前连同单据贴存簿呈报。时,政治腐败,官贪吏污,各种附加、摊派繁苛,临时性杂捐五花八门,各级机构多头征收,管理混乱,财政失控,全县百姓不堪其苦。

新中国成立后,人民政府革除旧制,建立社会主义新型财政体制,财政管理以经济建设和人民生活为中心,不断改革完善。

一、管理体制

建国后,国民经济恢复时期,即1949~1952年,遂平县财政未建立财政总预算,实行统收统支,即收入全部上解,支出报上级财政部门核拨,县财政为报账单位。1953年,遂平县建立财政预决算,实行国家、省、县财政收支3级预算管理体制,并划分县级财政固定收入和固定比例分成收入。遂平县财政固定收入项目有:屠宰税、交易税、契税、车船税,县管理的地方国营企业利润及固定资产折旧、行政事业单位公产收入及其他收入;比例分成收入项目有:农业税、工商税、工商所得税、国营工业企业收入。国营商业的利润垂直上交业务公司,不归县财政收入。

1958年,实行“定收定支”、“收入总额分成”、“比例五年不变”。1959年,改为收支两条线、“收入总额分成”、“比例一年一定”。1958~1960年,供销合作社与国营商业合并,利润全数上交财政;1961年后,供销合作社只交税不交利润。

1980年开始实行“划分收支”、“分级包干”、“增长分成”、“节约归已”,“一定五年”的财政体制。是年核定遂平县收入包干基数674.3万元,支出包干基数748.9万元,补助基数74.6万元。规定:新增开支从新增收入中解决,除专项款上级追加支出外,正常经费上级不再增加补贴。1981~1983年,县办工业利润县财政预算内外五五分成,亏损五五分担。是时,遂平县财政每年平均有40万元由预算内收入变为预算外收入。1983年,国营企业实行第一步“利改税”;1984年完成第二步“利改税”。

1985年开始实行“划分税种、分级包干、增长分成、短收自负”的财政体制。并确定烟草公司利润垂直上交,设备厂工商税上划地区,当年减少县财政收入108万元。核定遂平县收入基数816万元,开支基数1044万元,补助基数228万元。是年进行工资改革,县财政直接供给人员增支220万元,企业消化职工增资,效益不降,县财政当年收入增长8%,支出增长25%,出现财政赤字164万元。

二、财政监督

建国后,遂平县财政部门通过财政收支和财政财务管理活动,对全县国民经济各部门及各行政、事业、企业单位的经济活动实施财政监督检查,及时查处违反财经纪律的行为,保证国家财政法规的贯彻执行。

1949~1975年,遂平县财政部门设专职财政监察员,1976年后设立财政监察股,专门履行财政监督职能。

1953~1963年,会同有关部门共查出贪污盗窃案件18人起,查出贪污盗窃公款13.4万元。1954年,对县民政科原会计员高俊德贪污案进行检查,查出其贪污残废军人抚恤金3000余万元(旧币,折合人民币3000余元),贪污烈士遗物金星钢笔30余支,皮大衣2件,案犯高俊德被依法判处死刑。其他案犯中,4人被判徒刑,5人被开除公职,1人被开除留用,7人受行政处分。

1964年,在全县范围内进行财务大检查。检查重点是隐瞒上交财政收人、贪污盗窃、动用流动资金和专项资金等。共检查单位47个,查出有问题单位43个,其中乱摊成本的5个,擅自动用专款的5个,擅自提高开支标准的8个,动用流动资金的1个,隐瞒上交财政收入的7个。挽回经济损失10.46万元,判刑3人,开除公职8人。

1977年,中央派联合调查组对遂平县财政工作进行全面大检查。查出不少单位不经审批乱搞基本建设,用公款请客送礼,用救灾款大肆铺张浪费。原遂平县革命委员会挪用水利修复工程款14万元修建“75.8"烈士纪念碑和县城至火车站4公里长柏油大马路。全县请客送礼花费救灾款30余万元,原县水利指挥部和县第二化肥厂两家请客送礼达1.8万元。县主要负责人被依法惩处。

1982年,采用自查与抽查相结合的办法进行全县财政大检查。自查单位31户,有问题的22户,查出违纪金额65.96万元;组织5个检查组,抽查企业8户,查出违纪金额18.86万元。

1985年,采用自査、互查与抽查相结合的办法,检查单位120户,占应查户数的100%。全县重点抽查单位57户,占应查户数的47.5%。查出有问题单位53户,占检查户数的44.2%。共查出违纪金额109万元,其中国营企业48.5万元,行政事业单位60.5万元。补交人库金额28.8万元,占违纪金额的26.4%。