第三章 审 判

清代,遂平县民、刑案件审理由知县担任,大案要案审理终结上报,全由知县署名,上级审批后由知县执行刑罚。

民国初年,民、刑案件由县知事审理判决。1919年(民国8年)县知事改称县长。1937年(民国26年),遂平县设司法处,配主任承审员1人,推事3人,录事(即红笔师爷)3人,法警1班。

1949年1月遂平全境解放,遂平县爱国民主政府的审判工作由公安部门办理,案卷由县政府署名。同年7月县爱国民主政府内设司法科,对反革命案件由公安侦破,提请司法科审理,布告政令仍由县政府署名。为配合剿匪反霸、土改等运动,1950年成立遂平县人民法庭,县长兼法庭庭长,司法科长、公安局长兼任副庭长,配专职干部4人,抓全县审判业务。以区为单位设立7个区分庭,区长兼庭长,公安助理兼任副庭长。配备专职干部19人,兼职干部11人,行使审判职能。

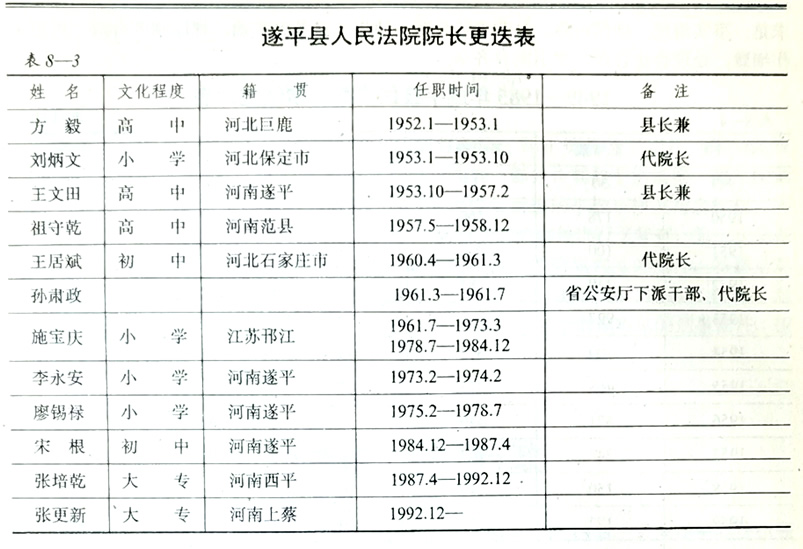

1952年人民法庭改为遂平县人民法院,院长由县长兼任,副院长主持日常工作,下设办公室,配备秘书1人,审判员6人,法警2人,具体审理民、刑案件。

1958年在“大跃进”运动中,公、检、法三个单位合并为遂平县政法公安部,内设审判处、刑侦处、民调处,此时法院干部既是审判员又是侦查员,不久又分开办公。

1967年,“文化大革命”中,公、检、法被砸烂,法院由中国人民解放军遂平县军事管制小组取代。此期为削弱时期,人民法院的审判权由军管组行使。

1973年军管会撤销,重新恢复了人民法院组织机构。并逐年加强。1981年院内增设刑二庭、经济审判庭和关王庙人民法庭。1985年院内设立信访科,同时建立和兴、褚堂、阳丰、嵖岈山等法庭。连原有共8个人民法庭。有正副院长4人,正副庭长19人,审判员8人,助审员10人,书记员5人,法警5人,其它2人,共56人。法院新建办公楼一幢,内设四百个席位的公判庭,并配有囚车等车辆。

第一节 刑事审判

刑事审判,主要任务是:惩罚危害国家、破坏社会主义秩序及侵害国家、集体和个人合法权益的犯罪。1950年根据中华人民共和国中央人民政府公布的《惩治反革命条例》,在全县范围内开展镇压反革命运动。截至1952年底,共审结刑事案件1495起,其中反革命案件1042起。通过审判,震慑了敌人,巩固了人民的新生政权。1953~1957年遂平县人民法院共审结各类刑事案件1218起,其中仅1955年就判处反革命案件211起,其它刑事案件514起。1958~1966年“文化大革命”前夕,相继判处一批反革命分子和其它刑事犯罪分子。“文化大革命”的十年,法院工作陷于瘫痪。1976年粉碎“四人帮”后,审判工作重点是保卫社会主义建设,促进社会治安的根本好转。1983年8月16日以来,遂平县开展严厉打击刑事犯罪分子的活动。遵照中央有关规定和全国人大决定精神,依法从重从快判处一批严重危害社会治安的刑事犯罪分子,促进了社会治安的明显好转。

第二节 民事审判

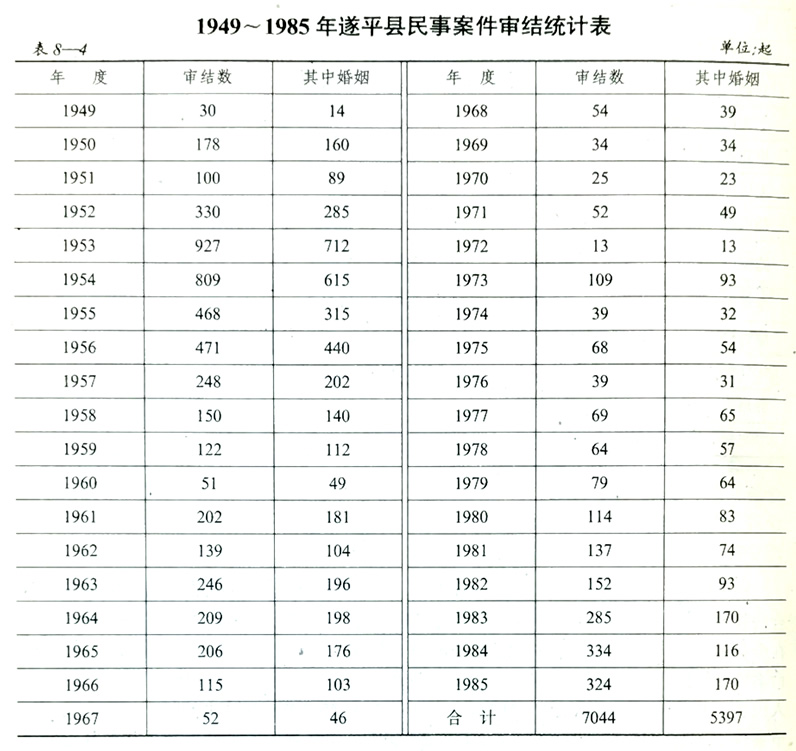

民事审判的任务,主要是解决企业、团体、个人等相互之间的权益之争。如土地、房产、赡养、抚养、继承、婚姻等。人民法院处理民事案件,坚持以事实为根据,以法律为准绳的原则,协同各级政府和有关部门,依靠群众,调查研究,就地解决。对办案质量要求是:事实清楚、证据可靠,是非责任分明,使用法律条文准确,程序制度合法,思想工作细致,处理合法合理,文书案卷齐全。

第三节 经济审判

经济审判业务是在新的历史条件下人民法院一项新的任务,根据全国人大常委会六届二次会议精神,遂平县人民法院于1981年始建经济庭,承担审理各种经济案件。以《经济合同法》、《民事讼诉法》和有关经济法规为准绳,从建庭至1985年,共审结各种经济案件87起,这些案件绝大多数属于经济合同纠纷,或其它经济纠纷。维护了社会主义经济秩序和经济合同制度,保护了国家、集体和个人的合法权益。5年时间,挽回国家、集体、个人经济损失21.3万元。1985年5月县外贸公司起诉县农业会计服务公司化肥(碳铵)供销合同纠纷一案,经过依法调解,双方达成协议,销方农业会计服务公司,按时交还拖欠贷款44643元,使双方重归于好,恢复了正常往来。

第四节 案件复查

建国以来,全县曾进行三次规模较大的案件复查、纠正冤假错案工作。第一次在1956年,根据上级“纠正盲目长判”的指导思想,改判一部分长判和个别错案。第二次是1962年,民主补课结束后,对在三年自然灾害中因生活所迫的小偷小摸及对合作化、人民公社看不惯,说了些“错话”,做了些“错事”,而被判刑的案件进行了复查。第三次是在1978年,中共十一届三中全会后,复查“文化大革命”中经军管组判处的案件,特别是对反革命案件,进行重点复查。在复查510起案件中,宣告无罪的71起,减刑的13起,对平反昭雪和减刑者办了平反或减刑手续。之后,对建国以来各个时期审结的刑事案件,按照政策进行正常的复查纠正工作。