第三章 居民生活

建国前,遂平县城居民成份复杂,贫富悬殊。除四关有部分以农为业者外,城内有工商业者、小商小販、无业贫民以及由农村来城定居的地主等。富商巨贾、官僚地主终年细米白面,佐以鸡鱼肉蛋;冬裘夏纺衣着考究。而一般城镇贫民,靠挑担贩运、街头叫卖、帮工打杂过活。太平年景,尚能艰难度日,一遇天灾人祸、兵荒马乱,逃荒要饭,冻死饿死,卖儿卖女,势所难免。仅城关街道调查:1939~1948年底十年中,城内贫民饿死26人,卖儿女的6户,被枪杀或被打死的9人,被送当童养媳的14人,讨饭的149人,背井离乡的24人。

建国后,来城定居的地主返乡参加土改,工商业者、手工业工人、小商小贩经过社会主义改造成为国营或集体企业职工,其家属为非农业人口的城镇居民(市民)。1985年城关镇共7个村(居)民委员会,市民分属于城关、车站两个街道居委会。菜农分属于东关、南关村委及西关村委第三村民组,其它为农民。

市民吃粮由国家供应,一般为月供13公斤成品粮。菜农有少量土地(最多人均不超过半亩),以种植蔬菜为主,也种植少量粮食作物。蔬菜产品供应县城市场,其口粮除自产粮食外,不足部分由国家供应。1983年以前,供应原粮,此后供应面粉,其面粉价低于市场价高于经国家补贴的供应价。1956~1978年间,市民家庭以其家中的职工成员的工资收入为主要经济来源,无职工的家庭则从事街道组织的小工厂以及弹花、轧面条等加工业,或搬运(拉煤球、搬河沙)、或卖冰棒、茶水、瓜果等。虽然收人不高,但物价稳定,尚能维持正常生活。菜农主要依靠生产队工分收入。生产队除蔬菜、粮食收入外,也搞一些工、副业,如烧砖、轧油、磨豆腐等。其菜农收入一般高于农民收入,且口粮有保证,因而其生活也较稳定。1979年后,随着经济体制的改革,县城居民逐步转向经营工商业等,如日用百货、糖烟酒、食品加工、饮食、服务、修配、建筑、运输、养殖等行业,收入逐年扩大,消费逐年增多。据统计,1985年底,全镇居民从事工商业个体户889

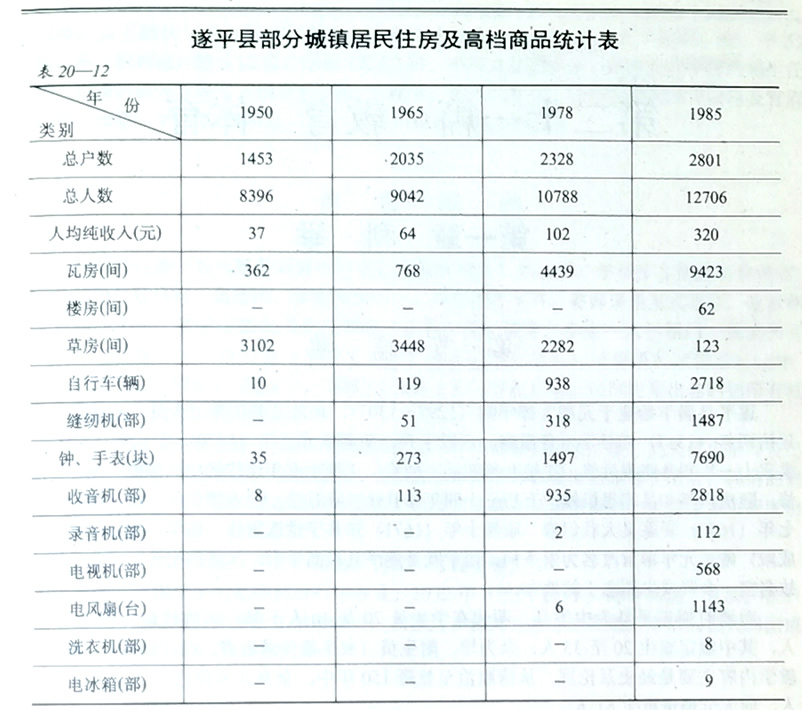

户,专业户518户,拥有机动车辆(汽车、机动三轮、拖拉机)152部。据城关居委会250户、870口人的统计,1984年,人均纯收入为300元,是1954年的12倍,1964年的3倍。有瓦房750间,自行车260辆,缝纫机230部,钟、手表500块,录音机20部,电风扇60台,电视机53部,洗衣机5部,电冰箱3部。

从城关镇居民总的情况看,衣、食、住、行及耐用商品的拥有量都随着收人的增长在增长。衣着方面,50~60年代,不仅色泽单调(多为蓝、灰色),而且质量也差(多为棉布)。能穿皮鞋、毛衣、丝绸衬衣者被视为阔绰。到80年代,化纤织品逐渐普及,毛线衣裤遍及男女老幼。除棉被、床单等尚用棉织品外,其它均属少见。在饮食方面,50~60年代,粗粮多于细粮,多数家庭只求填饱肚子。而进人80年代,已不见粗粮的踪影,肉、蛋、糖及蔬菜等的消费量逐渐增多。一些高收入家庭,已开始注意饮食的调配及营养。据统计,1985年,全镇居民人均年消费化纤布5米.(宽面),肉类10.25公斤,动植物油7.5公斤,蛋7.5公斤,蔬菜235公斤,食糖2公斤。在住房方面,50~60年代,居民多住草房,1975年特大洪水之后,新建了一批瓦房,到1985年,除少数家庭厨房外,其它均为宽敞高大的瓦房,部分家庭亦开始兴建楼房。据统计,1985年全镇居民拥有住房9608间计160150平方米,人均12.5平方米。在行路方面,百分之九十以上的家庭,都有自行车至少一辆,个别家庭拥有摩托车。走亲串友,数里之外,很少有步行者。