第一章 科技研究

第一节 科技组织

中华民国时期,县政府设农业推广所。全县人医、兽医、铁匠、木匠、石匠、泥水匠、油漆匠、厨师等科技人员遍布乡里。他们技术保密,个体开业,自发地为群众服务。

新中国建立后,县人民政府逐步把科技人员组织起来,其组织机构有:

一、科学技术委员会

遂平县1958年11月建立科学技术委员会(简称科委),隶属县人民委员会。科委下设工业、农业、医药科研所。1961年机构撤销,科技人员下放。1962年科委恢复,1968年撤销。1970年县革委成立后,设立综合组,1人管科技工作。1974年科委恢复。1979年科委下设业务科、地震科、计量所。1984年改科委为科学技术局,主要任务是制订全县科研与推广计划,搞好科技干部的调配、科技人员培训及职称考核晋升工作,抓好科技机构的管理及群众的科研活动,重点做好科研项目的实施、科研成果的鉴定、奖励和推广应用工作,搞好科技情报交流和科研物资供应工作。

二、科学技术协会

县科协建于1956年5月,由县文化馆兼管,转发省科协科普资料,发展科协会员。1958年8月建立县科学技术协会,1961年撤销,1979年10月复建,与科委合并办公。科协下设农学会、工学会、医药卫生学会、数理化学会。1982年科协与科委分开,科协增设林学会、水利学会、电力学会、农机学会、土木建筑学会、畜牧兽医学会、.农林会计学会等11个自然科学专门协会,会员220多名。科协的任务是抓好基层科协及专业学会工作,组织科技人员攻关,开展科普及学术交流,开展技术咨询服务活动。

三、农业科学试验站

1978年建立,试验田300亩,并配备相应的农业机械及科研设备,先后获省、地、县科研成果奖28项,其中省级8项。农科站每年承担上级科研项目20余项,全县设立十几个科研基地。

四、乡村科技组织

1982年以来,各公社科协先后建立,社长兼科协主任,副主任由农技站长或科技干部担任,配备科协秘书、委员3~6人。1983年底社改乡后,原公社科协名存实无,1984年春各乡重建科协,各行政村科协分会也相继建立。

1984年10月10日,县委、县政府规定专业村标准:从事以一业为主的专业性生产(粮食生产除外),从事专业性生产的农户占总农户的50%以上,专业性生产收人占总收入的50%以上;专业户的标准:专业性生产收入占总收入的50%以上;科技户标准:必须有一定的文化水平,系统地学习过有关资料,订阅有关科技报刊,主要劳动力从事科研工作,经济效益高于专业户。1985年全县发展各种类型专业村76个,专业户9407户,占总户数的9.4%。全县科技户148户,初步形成科技网。

第二节 科技队伍

民国末期,遂平县自然科学科技人员300余人,他们多系祖传和自学。

中华人民共和国建立后,科技事业不断发展。1951~1957年,对科技人员基本上与工农出身千部一样看待,但一般不担任主要领导职务。反右派斗争和“文化大革命”中,科技人员和知识分子遭到打击迫害,一些人被视为“牛鬼蛇神”、“臭老九”,有的被关进牛棚或监牢。1976年以后,中共中央把知识分子当作工人阶级的骨干力量。1980年以来,全县科技人员2011人,给予平反、纠正历史遗留下来的冤假错案1065人,结案后重新安排工作的390人。1982年以前,具有中专学历以上的科技人员中党员260人,占全县党员总数的1.64%,到1985年发展到841人,占全县党员总数的5%.1980年以来,在科技人员中提拔担任县级领导的8人,担任县一、二级机构领导的135人。

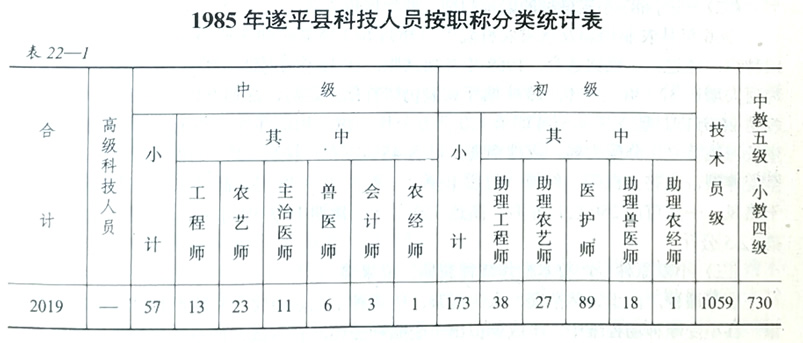

1980~1985年,先后对技术干部进行技术职称评定,经技术职称评定委员会的考核、审查,报地区行署批准,评定中级技术职称57人,初级技术职称173人,技术员1059人,中教五级、小教四级的教师730人。生活待遇方面,凡助理级以上和1976年以前毕业的大专毕业生,以及小教3级、中教5级以上的教师都可解决家属迁城问题。止1985年底,全县由农业户口转人非农业户口251户,859人,安排子女就业205人;大部分科技人员搬进新房。

第三节 科技情报

县科委、科协建立科技情报室,按照图书分类法将重复的、过时的、没有保存价值的资料作了处理,将450多种、2.6万册图书分门别类、登记上架,建立借阅制度,供科技人员查阅。

为把科学技术、先进经验及时传递到用户手中,使它变成生产力,发挥经济效益,从1975年开始,县科委、科协编印《遂平科技》、《遂平科普》,《科技情报》等报刊,已发行9万余份。并与全国28个省、市、自治区的1300个县进行交流。

县科委、科协在全县建立12个科技情报交流基点,将搜集到的科技情报及时传递到基点,通过基点试验,把成功的新技术、新经验普及到群众中。

1985年12月,县科学技术局建立科技信息服务站,服务项目有新品种、新技术、新产品、新工艺、技术市场信息、商品市场信息等,扩大情报流通。

第四节 科技成果

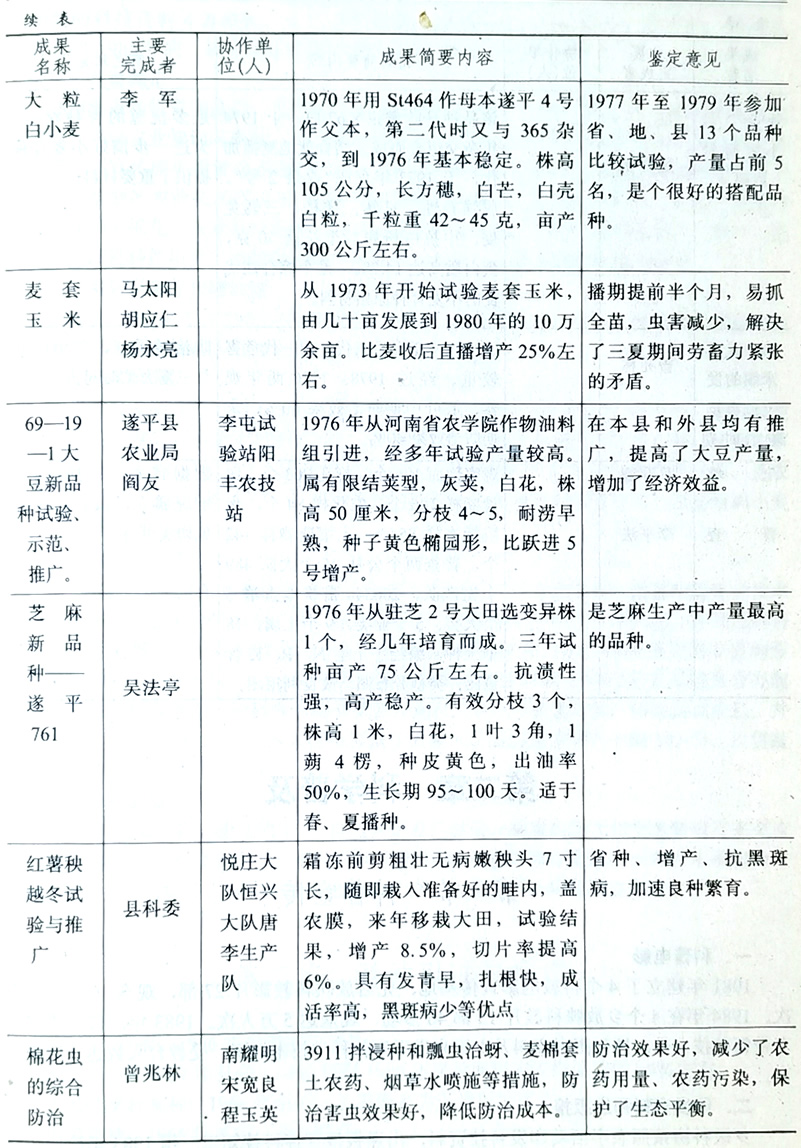

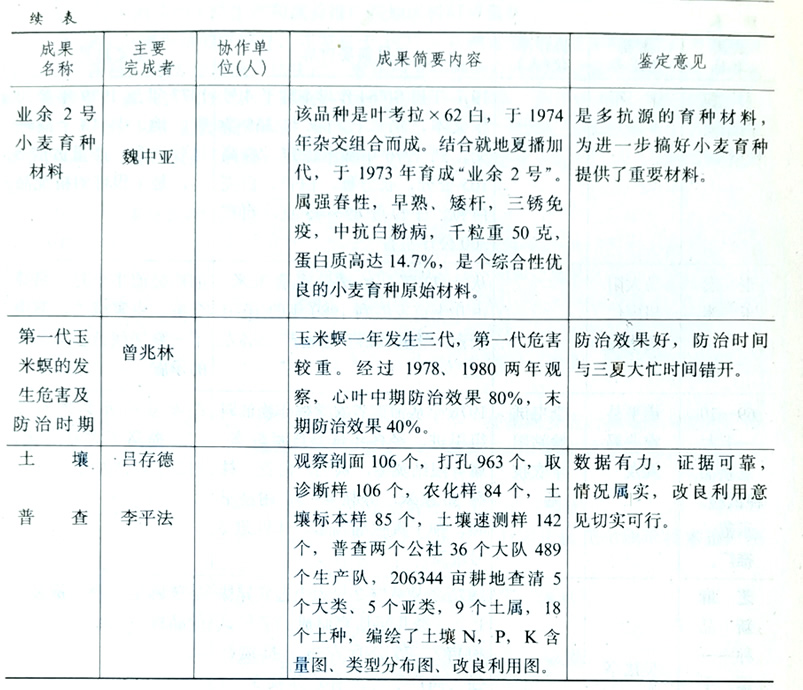

新中国建立后到1985年,遂平县科研工作获地区以上科技成果奖的有以下14项:

(一)棉花密度试验获地区科研成果奖

县农业局祁安顺从1964~1972年作棉花密度试验,1973~1978年又作了大田密度调查,结果证明:在中等肥力条件下,每亩棉花植播8千到1万株,是产量较高的密度。为保证这个密度,在试验中又找出最适宜的播期为4月10~20日。并掌握了几年的播期气温、地温、降水程度等气象数据,观察不同播期长势情况,得出在不同条件下应早播或晚播的数据。

(二)郑州683小麦良种的繁育和推广获地区成果奖

1966年县农业局阎友从省农科院引进郑州683小麦品种在杜庄大队第二生产队试验田种植,经过三年观察选育,1969年参加试验,在15个小麦品种中产量占首位,较对照种阿夫增产32.1%。1970、1971两年试验仍居首位。之后,加速繁殖,到1980年全县已种植25万亩,还支援9个县种子150多万公斤。该品种属春性,幼苗色深绿,越冬前后生长习性直立,分蘖力弱,成穗率高,可达45%左右,株高100~110厘米,熟色好,穗呈棍棒型,长芒、白壳、红粒、粒质丰硬,千粒重38~40克,高抗条锈,中抗叶锈,抗干热风,一般亩产250公斤左右,高达350公斤。播期10月中旬为宜,播量10公斤,晚播12.5公斤。

(三)小麦原种生产技术操作规程获地区成果奖

小麦品种,由于天然杂交,人为混杂,造成种子混杂退化,毖响产量。为提高小麦产量,县小麦原种场程维中、樊成德拟出小麦品种提纯复壮方案,严格按照小麦原种生产技术规程,从1966年开始坚持小麦原种生产。经过1968年到1970年的三年对比试验,阿夫原种比退化的种子分别增产6.5%、14.7%、17.4%,肯定了原种的利用价值。并为此办8期小麦原种生产学习班,培养500多名技术员,在全县普及小麦三圃田(1977年全县达到15.7万亩,占全省三圃田面积的25%),实现全县小麦原种化。10余年全县共生产小麦原种2亿公斤以上,支援外地原种近1亿公斤,收人种子加价款1千多万元。

(四)以草促粮获地区成果奖

褚堂农技站李军,从1969年开始种植绿肥,用冬闲地种苕子,晒早地种柽麻,草木栖等,每年交换地块,轮流翻压绿肥,还采用粮肥间套,每年种绿肥1万多亩。试验证明,种绿肥增加土壤的有机成分,提高地力,改良土壤,降低成本。据测定:压50公斤绿肥增产小麦3公斤,每亩产绿肥750~1250公斤,可增产100公斤左右,小麦成本为0.017元。

(五)7033大豆的繁育与推广获地区科研成果奖

7033大豆是武汉中国油料研究所杂交培育的新品种。1973年李军从驻马店地区农科所引入,经过5年对比试验,比当家品种紫豆增产5%,虽增产幅度不大,但却表现了良好的抗逆性。从1977年以后紫豆抗逆性减退,7033大豆在抗早涝、抗病虫害、炸角等方面大大优于紫豆。1980年交县种子公司7033大豆品种5万多公斤,社队串换1.5万多公斤,予以推广。

(六)棉花新品种河南79棉获农业部技术改进一等奖。

河南79棉,是河南省农科院与遂平县农业局赵国喜在张店大队试验站,从徐州58x乌干达4号的杂种后代中选择单株,用系谱法于1976年选育而成。几年来多点比较试验中,该棉种平均亩产皮棉75~90公斤,属中熟品种。它株型松散,植株较高,枝叶疏朗少毛,果枝上仰,叶片较小,透光性好,脱落率低,腿高,烂铃少,铃売薄,吐絮畅,单铃重5克。籽脂10克,衣分37%,绒长31毫米,整齐度为90%,纤维强度一般4克以上,试纺评价为上等优级。河南79棉较徐州142棉增产16.7%。

(七)高速繁殖与推广河南79棉获地区成果奖

县农业局宋学敬、祁安顺、刘中源与褚堂公社农技站为使棉花增产,于1977年到1979年对刚育成的河南79棉采用育苗移栽,稀植大棵,一年普及,二年推广,三年实现良种化的高速繁殖法,使河南79棉代替了徐州142棉花。三年时间由2公斤种子繁育种子39294.5公斤,支援了11个省、市。

(八)探粮器获地区科研成果奖

探粮器是县粮局储运股由上海购进的单相0.6千瓦的高速电机,装配三层风叶、外套密封闭器皿,配有进粮管、出风孔、存粮室、出粮口、支架等装置。2人操作,可以检查0~4米高程线内的粮食存放情况。检查1个孔仅6分种,比原来用人工探粮工效提高140倍。探粮器体积72厘米x34厘米,重量6公斤。应用范围:大型散装粮仓,造价300元。

(九)12米跨度砖拱挂瓦粮仓获地区成果奖

12米跨度砖拱挂瓦粮仓由县粮食局工业基建股于1977年设计成功。造价低,节约木材、沥青、油毡,可就地取材,是一种新型仓。它比木结构粮仓每50万斤贮量节约木材20立方米,节约费用5000元,每年节约维修费500元。具有防火、防风、防腐、缺氧、仓温低、封闭好的特点,有利长期贮粮,可加大贮粮高程4米。这种仓型和施工技术,在省内居领先地位。省粮食厅已决定在全省推广。

(十)7216菌药的土法生产和试验推广获地区科研成果奖

农业局病虫测报站的曾兆林、宋宽良于1977年从湖北省天门县和河北省石家庄地区引入7216菌药,1978年开始土法生产,对儿种主要害虫进行防治试验,对棉蛉虫、玉米螟、造桥虫,效果达80%以上。菌药对人畜无毒,无污染,生产成本低,防治效果好。“7216”土法生产以工业菌粉作菌种,豆饼、麦麸、玉米面、稻糠、锯末作原料,土法生产菌粉2000余公斤,经天门县微生物站鉴定:孢子含量最高达140亿/克,最低70亿/克。

(十一)小麦新品种遂平761获省级成果奖、地区荣誉奖

1978年遂平761小麦品种是程维中从IBO991中系统选育而成,经过儿年试种比阿夫增产10%以上,早熟3~5天,抗倒伏,属弱春性,大穗型,分蘖齐正,成穗率高,品质较好,高抗条锈,轻感叶锈及白粉病。幼苗半直立,叶片宽大,叶色浓绿,茎粗,株高90厘米,穗大呈棍棒型,长芒、白壳、白粒,千粒重40克左右,亩产250~350公斤。

(十二)无毒棉豫无19新品种1985年获省政府科技成果三等奖、国家科委科技攻关奖

1974~1977年,赵国喜与省农科院吴中道等合作,在张店乡进行棉花杂交育种,采取南繁北育的办法,选育出无毒棉新品种豫无19,其籽无毒,棉花产量如常。已推广全省。

(十三)夏播花生栽培技术,1985年获省农牧厅技术改进二等奖

1984年赵国喜与省经作站等合作,完成了河南省百万亩夏播花生栽培技术推广项目,使夏播花生亩产由100多公斤提高到250公斤以上。

(十四)豫早80棉花新品种1985年获省农科院科技成果三等奖

该品种晚播早熟,亩产皮棉75~100公斤,推广全省。